服務業對外開放對我國產業結構升級的影響

姚戰琪

內容提要:使用中介效應檢驗法,系統考察了我國服務業開放對產業結構升級的影響。研究發現,我國服務業對外開放有助于產業結構升級,促進產業結構高級化:服務業對外開放的就業效應和資本效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中存在中介效應,而服務業對外開放的技術效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中的中介效應不顯著:東部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化和產業結構高級化的促進作用均顯著,而中西部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構高級化的促進作用不顯著。

關鍵詞:服務業開放;產業結構升級;產業結構高級化;產業結構合理化

中圖分類號:F712.9 文獻標識碼:A 文章編號:1003-7543 (2019)01-0054-10

黨的十九大以來,我國服務業對外開放步伐進一步加快,同時產業結構升級步伐加快,產業結構轉型升級雖已取得階段性成果,但仍面臨嚴峻挑戰。在服務業開放背景下研討如何提升我國產業結構,需要深入剖析服務業開放通過何種渠道促進我國產業結構升級,并分析服務業開放通過何種渠道對我國產業結構升級的促進作用最顯著。

一、研究假設的提出

雖然服務貿易進口由于替代效應而對就業產生負面影響,但與其他學者不同,本文使用通過服務貿易進口獲得的技術溢出代替服務貿易進口變量。我國通過服務貿易進口獲得的逆向技術溢出能夠通過人力資本培育發揮作用。人力資本培育是通過服務貿易進口獲得技術溢出的關鍵,服務貿易進口通過技術溢出顯著提升我國就業技能水平,同時通過服務貿易進口獲得的技術溢出又通過就業效應顯著促進我國產業結構升級。呂延方、宇超逸、王冬認為,雖然從短期來看,服務貿易進口會抑制就業,但從長期來看,服務貿易進口能夠通過推動國內技術水平的提高促進行業經濟發展,從而促進就業增長[1]。因此,從長期來看,服務貿易進口存在顯著的就業效應。據此提出以下研究假設:

假設1:服務貿易開放可以通過就業效應促進我國產業結構升級。

貿易開放能顯著提升一國技術水平,對該國產業結構升級具有潛在的重要影響。通過服務貿易進口獲得的技術溢出可顯著促進我國技術進步,服務貿易進口通過技術效應促進我國產業結構升級。陳啟斐、劉志彪基于47個國家的服務貿易面板數據的研究發現,服務貿易進口的研發溢出顯著提升東道國的全要素生產率,而且促進作用主要體現在技術效率的改善上[2]。沈鴻、顧乃華認為,無論從服務貿易數量的角度還是服務業對外開放政策的角度,我國服務貿易開放均顯著促進了制造業全要素生產率的提高[3]。陳吳、吳雯發現,我國通過從發達國家進口獲得國外研發資本存量促進我國技術進步,也通過從發展中國家進口獲得國外研發資本存量促進我國技術進步[4]。對發展中國家而言,貿易開放可促進該國提高技術水平,有助于加快該國產業結構升級步伐。據此提出以下研究假設:

假設2:服務貿易進口可以通過技術效應促進我國產業結構升級。

服務貿易具有顯著的資本積累效應,一國進口能顯著促進國外資本的進入,彌補一國經濟發展中的資金缺口。發達國家出口資本密集型產品,進口勞動密集型產品,而發展中國家進口資本密集型產品,出口勞動密集型產品。發達國家和發展中國通過進出口貿易實現資本積累,從而促進該國產業結構升級[5]。高曇發現,我國服務貿易進口與資本存量呈現很強的相關性,服務貿易對我國經濟增長具有顯著的促進作用[6]。因此,我國服務貿易進口存在資本效應,據此提出以下研究假設:

假設3:服務貿易進口可以通過資本效應促進我國產業結構升級。

服務貿易進口顯著影響我國出口貿易,我國服務貿易進口通過出口貿易促進產業結構升級,外商投資流入也與服務貿易進口緊密關聯。貿易伙伴國的進口便利化等因素顯著促進我國服務貿易出口。同時我國服務貿易進口顯著促進制造業出口競爭力提升,生產性服務業進口貿易對提升制造業出口競爭力的促進作用更顯著,因此服務貿易進口效應也促進我國產業結構升級,我國服務貿易進口存在顯著的貿易效應。據此,提出以下研究假設:

假設4:服務貿易進口可以通過促進出口貿易的方式促進我國產業結構升級。

二、樣本選擇、變量選取及模型構建

(一)模型構建

本文使用中介效應檢驗法,通過構建Sobel檢驗法來檢驗中介效應是否顯著。在中介效應方程中,解釋變量對被解釋變量的影響不但表現為直接影響被解釋變量,而且也通過若干中介變量間接影響被解釋變量,即中介變量是聯系解釋變量和被解釋變量之間關系的紐帶。本文建立以下中介效應模型:

其中α為隨機擾動項,control為控制變量,inst為產業結構升級變量,SLmp為通過服務業進口獲得的國外研發資本存量。M為中介變量,本文中介變量包括我國服務業對外開放的就業效應、貿易效應、資本效應、技術效應。本文從產業結構合理化、反映產業結構高級化程度的產業結構層次系數兩個方面測算我國產業結構升級。

(二)變量選取及描述性統計

1,被解釋變量

被解釋變量為產業結構升級和產業結構高級化,使用第三產業產值與第二產業產值之比計算各省份產業結構合理化變量(INSTl),使用以下方法計算反映產業結構高級化程度的產業結構層次系數:

即對三次產業

所占比重qj進行加權求和,并按三次產業層次高低依次賦權。inst2值越大,該地區結構層系數越大,表明產業結構高級化程度越高。其中i=1,2,3;n表示產業部門,q表示產業j占比。

2,核心解釋變量

使用以下方法計算我國各省份通過服務貿易進口獲得的國外研發資本存量:

hcz為各省份人均人力資本。使用Barro等(2009)的方法計算i省t時期的人力資本存量:hczit=6t各省份小學比重+9{初中比重+12*高中比重+16*大專及以上比重,各省份就業人員受教育程度比重來源于《中國勞動統計年鑒》。lrengdp為各省份勞動生產率的對數。rdp為各省份人均研發資本存量。

4,中介變量

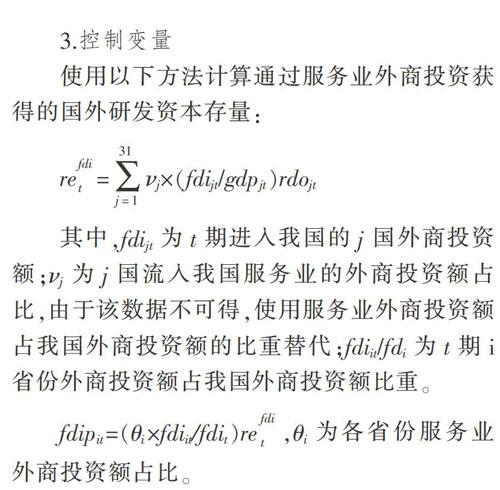

本文選擇以下中介變量,分別反映服務業開放的就業效應、技術效應、資本效應、貿易效應。中介變量主要有四個,分別是:(1)各省份第三產業就業人數占總就業人數比重。我國服務業貿易具有顯著的就業效應,不但不斷增加的服務貿易進口促進就業增加,而且服務業開放也通過服務貿易進口獲得的國外研發資本存量促進就業不斷增長,本文選擇各省份第三產業就業人數占比來衡量。(2)各省份技術效率。當前各省份服務業開放顯著推動我國技術效率提升,同時技術效率在促進該地區產業結構升級的進程中具有重要作用,本文選擇Techch技術變動指數作為各省份技術效率,即使用DEA方法計算各省份不同時期技術進步水平。(3)各省份投資。本文使用各省份固定資產投資額占該省份GDP的比重來衡量。(4)各省份出口。本文使用按經營單位所在地分貨物出口總額的各省份出口額的對數來衡量。

(三)數據來源及描述性統計

各變量的含義和描述性統計結果如表1所示。本文使用的數據來源于2005-2016年《中國統計年鑒》、國際貨幣基金組織數據庫、Wind數據庫和商務部網站,本文樣本為30個省(區、市),不包括西藏,本文數據均采取Sta-ta13.0進行處理。

三、實證結果

(一)基準回歸結果

表2(下頁)為服務業開放對我國產業結構升級的影響的基準回歸結果。模型1、模型3為通過服務貿易進口獲得技術溢出對產業結構高級化和產業結構合理化影響的回歸結果。研究結果顯示,通過服務貿易進口獲得技術溢出對產業結構升級的兩個變量均有顯著的影響,通過服務貿易進口獲得技術溢出變量的估計系數分別為3.67、27.66,并且通過1%的顯著性檢驗。模型2、模型4分別為加入通過服務業FDI獲得的技術溢出、人均人力資本、勞動生產率、人均研發資本存量等控制變量后的回歸結果。回歸結果顯示,我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出變量的估計系數分別為4.48和22.45,并且通過1%的顯著性檢驗,同時加入控制變量后的模型2和模型4中的服務業開放對我國產業結構升級的影響并未有太大波動。我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出對我國第三產業與第二產業之比的促進作用最顯著,對產業結構高級化的促進作用次之。這主要是因為我國服務貿易進口能促進產業結構高級化不斷提升,但由于體制性因素、技術因素、勞動力因素和金融因素,國內產業結構整體升級緩慢,抑制了我國產業結構整體升級的步伐。

在本文選擇的控制變量對我國產業結構升級的影響結果中,通過服務業FDI獲得的技術溢出對我國產業結構合理化和產業結構高級化的影響均為負,這表明FDI進入我國服務業帶來的技術溢出并不能促進我國產業結構升級。外商投資進入我國對我國勞動密集型產業既存在后向關聯效應又存在前向關聯效應,外商投資對我國資本密集型產業和技術密集型產業的前向關聯效應顯著為負,由此可見,外商投資進入我國并不能促進我國知識和技術密集型產業向全球價值鏈高端攀升。各省份人均人力資本對我國產業結構合理化的影響顯著為正,因此產業結構升級對人力資本的需求快速增長,我國人力資本快速推進我國產業結構合理化。各省份勞動生產率顯著促進我國產業結構高級化,但對我國產業結構合理化的影響顯著為負。此外,我國人均研發資本存量對我國產業結構合理化的影響為正。

(二)服務業開放促進我國產業結構升級的中介效應檢驗

表3(下頁)和表4為分別考慮服務業開放的就業效應和貿易效應時,服務業開放對我國產業結構升級的中介效應檢驗結果。從表3的模型5、模型6和模型7的檢驗結果可看到,我國服務業開放對產業結構合理化的中介效應檢驗顯著,因此本文著重分析服務業開放影響我國產業結構合理化的中介效應檢驗。可以看到,模型7的Sobel檢驗、Goodman Testl檢驗、Goodman Test2檢驗均顯著,中介效應比例為27 .03%。模型7說明我國服務業開放具有顯著的就業效應。我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出顯著促進我國就業增長,這表明服務業的就業效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中存在中介效應。因此,服務業開放借助了就業效應促進我國產業結構升級,假設1得到驗證。國內其他研究成果也研究了服務貿易就業效應和服務業外商直接投資的就業效應[7],但他們沒有研究服務貿易通過何種渠道促進我國產業結構升級。

從模型8、模型9和模型10的檢驗結果可看到,在考慮服務業開放的貿易效應時,服務業開放對產業結構高級化的中介效應檢驗顯著。模型10說明我國服務業開放顯著促進我國出口增長,我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出顯著促進我國出口增長。但模型9的中介效應比例僅為11.61%,并且模型10的Sobel檢驗、Goodman Testl檢驗、Goodman Test2檢驗不顯著。因此,我國服務業開放通過出口增長促進產業結構高級化的作用較為有限,這與我國的實際情形相符。當前我國面臨產業結構升級的艱巨任務,而出口產品的結構和方式較為單一,出口促進我國產業結構升級的作用有限。

表4為使用資本效應和技術效應等中介變量后服務業開放對我國產業結構升級的中介效應檢驗結果。模型13說明我國服務業開放顯著促進我國固定資產投資增長。從模型13的檢驗結果可看到,服務業開放對產業結構合理化的中介效應檢驗顯著,并且模型13的Sobel檢驗、Goodman Testl檢驗、Goodman Test2檢驗也顯著,中介效應比例為21.83%,假設3得到驗證。因此,我國服務業開放通過資本效應對產業結構合理化具有一定程度的促進作用,主要是因為我國服務業開放顯著促進產業結構合理化,低效率的服務業企業對資本需求的增長速度遠遠快于制造業,因此我國服務業開放可以間接通過服務貿易活動實現資本積累,從而促進我國產業結構合理化。

模型15說明我國服務業開放顯著促進技術效率增長,我國技術效應在服務業開放對我國產業結構高級化的影響中存在中介效應。我國服務業開放對各省份技術效率具有一定程度的促進作用。但從模型15的檢驗結果可看到,服務業開放對產業結構高級化的中介效應比例僅為5.27%,因此我國服務業開放通過技術效率增長促進我國產業結構高級化的作用有限。這是因為,對外開放的工業行業具有較高的技術效率,而服務業具有較低的技術效率,在服務業對外開放進程中,服務業對我國資本和勞動要素的需求不斷增長,不斷增長的服務業開放度在一定程度上增加而不是減少了對我國勞動力和資本的需求。

模型17和模型18分別將就業效應、貿易效應、資本效應、技術效應所有中介變量加入回歸方程,從估計結果可看到,加入所有中介變量后,我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出對產業結構高級化和產業結構合理化的影響系數分別為2.68、14.64,與我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出對產業結構升級的影響的基準回歸結果中的影響系數(分別為4.48、22.45)相比明顯下降,因此從總體上看,我國通過服務貿易進口獲得的技術溢出可以通過就業效應、貿易效應、資本效應、技術效應間接促進產業結構升級。

四、進一步分析

(一)各地區服務貿易開放對產業結構升級的影響

表5反映了我國不同地區服務貿易開放對產業結構升級的影響。從表5的估計結果可看到,東部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用最顯著,對該地區產業結構高級化的促進作用次之。東北地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用也顯著,但該地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構高級化的促進作用不顯著。中部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用顯著,但不能顯著促進該地區產業結構高級化。西部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用也顯著,但該地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出也阻礙了該地區產業結構高級化。同時可看到,中部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用顯著大于東部地區和西部地區。

(二)內生性檢驗

服務業對外開放與我國產業結構升級之間相互影響、相互促進,因而可能存在內生性的問題,這會影響方程的可靠性。為了進行內生性檢驗,本文首先對通過服務進口獲得的技術溢出與我國產業結構升級兩個變量進行因果關系檢驗,發現雖然通過服務進口獲得的技術溢出是我國產業結構升級的Granger(格蘭杰)因,但是產業結構升級不是通過服務進口獲得的技術溢出變動的Granger(格蘭杰)因,即通過服務進口獲得的技術溢出與我國產業結構升級之間不存在雙向因果關系。

在工具變量的選擇上,將下一期的通過服務進口獲得的技術溢出作為當期通過服務進口獲得的技術溢出的控制變量,此方法符合工具變量的選擇原則。第一,通過服務進口獲得的技術溢出通常具有良好的延續性,這意味著通過服務進口獲得的技術溢出的當期值與后一期值之間存在較強的相關性。第二,未來通過服務進口獲得的技術溢出很難影響當期的產業結構升級。為了防止出現過度識別的問題,本文選擇的有效工具變量個數應不少于內生解釋變量個數,檢驗結果如表6所示。

對選擇的工具變量進行過度識別檢驗,考察本文選擇的工具變量是否均為外生,檢驗結果接受所有工具變量均外生的原假設,因此,本文選擇的通過服務進口獲得的技術溢出變量的滯后1期到滯后3期均為外生變量。我們使用Anderson LM統計量在一定程度上驗證是否存在弱工具變量。檢驗結果發現,本文選擇的工具變量與解釋變量顯著相關。弱工具性檢驗結果發現,模型27、模型28、模型29、模型30的Cragg-Donald Wald F檢驗均至少通過了5%的臨界值,Cragg-Donald Wald F檢驗值均顯著大于5%的Stock-Yogo顯著性水平,因此不存在內生性問題。

(三)穩健性檢驗

將產業結構升級、產業結構高級化作為被解釋變量,將通過服務業FDI獲得的技術溢出、人均人力資本、勞動生產率、人均研發資本存量作為控制變量,進行穩健性檢驗,結果如表7(下頁)所示。檢驗發現,多數變量的估計值未發生顯著性改變,說明本文估計結果具有穩健性。

五、結論與政策建議

本文通過引入服務業對外開放的就業效應、貿易效應、資本效應、技術效應作為中介變量,系統考察了我國服務業對外開放對我國產業結構升級的影響。結果發現:第一,通過服務貿易進口獲得技術溢出對我國產業結構高級化和產業結構合理化均存在促進作用。相較而言,通過服務對產業結構合理化的促進作用更大,而對產業結構高級化的促進作用次之。第二,服務業對外開放對我國產業結構高級化和產業結構合理化的中介效應檢驗均顯著,但對產業結構合理化的中介效應大于對產業結構高級化的中介效應。我國服務業對外開放通過就業效應、貿易效應、資本效應、技術效應等方式間接促進產業結構升級和產業結構高級化。服務業的就業效應和資本效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中存在中介效應,但技術效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中存在的中介效應不顯著。第三,東部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化和產業結構高級化的促進作用顯著,中部地區和西部地區通過服務貿易進口獲得的技術溢出對該地區產業結構合理化的促進作用也顯著,但阻礙了該地區產業結構高級化。

基于上述結論,為更好推動我國產業結構升級,應采取如下措施:第一,大力發展生產性服務業,推動我國產業結構不斷升級。應以不斷促進服務貿易與貨物貿易的互動發展為核心,以大力推動貨物貿易隨產業結構的升級而升級和發揮生產性服務業對國際貿易的引領作用為兩大車輪,提升我國國際貿易競爭力。第二,制定政策加快我國中西部地區產業結構高級化的步伐,促進中西部地區產業結構不斷升級。第三,制定政策消除外商投資障礙,促進我國不斷提高參與全球價值鏈的潛入程度,促進我國產業結構不斷升級,提升我國的全球價值鏈分工地位。第四,服務業的就業效應在服務業開放對我國產業結構升級的影響中存在中介效應,但此結論是從服務業就業效應的視角來研究服務業對外開放對我國產業結構升級的影響而得出的。也應看到,并不是服務業各行業的進口都能促進就業,僅有知識密集型和資本密集型服務貿易進口能促進就業增長,而勞動密集型服務貿易進口會產生負的就業增長效應,因此在大力推動知識密集型和資本密集型服務貿易進口增長的同時,應關注勞動密集型服務業進口對我國就業的負面影響,保障我國勞動密集型服務貿易和該行業的就業穩步增長。第五,我國產業結構升級的目標任重道遠,本文選擇第三產業產值與第二產業產值之比來計算各省份產業結構合理化變量,但在促進我國產業結構升級的進程中不能過分強調服務業而忽視第二產業。“十二五”時期,我國服務業占比快速提升,但我們也應清醒地認識到,當前歐美等發達國家再工業化、外部市場對我國工業產品的需求萎縮、滿足高質量需求的我國高端工業品的有效供給不足也是促進我國服務業占比快速提升和第二產業占比下降的重要原因,因此不能簡單地將第三產業占比上升作為我國產業結構升級的成績。第二產業占比在短期內快速下降,很可能是由于我國第三產業對第二產業的支撐不足引致的。因此,在推動產業結構升級的進程中,不能僅僅從數量指標上看進步,還應該大力發揮服務業對推動制造業升級的促進作用。

參考文獻

[1]呂延方,宇超逸,王冬,服務貿易如何影響就業——行業產出與技術效率雙重視角的分析[J].財貿經濟,2017 (4):145-160.

[2]陳啟斐,劉志彪,進口服務貿易、技術溢出與全要素生產率——基于47個國家雙邊服務貿易數據的實證分析[J].世界經濟文匯,2015(10):1-21.

[3]沈鴻,顧乃華,服務貿易開放能否提高制造業生產率[J].經濟與管理研究,2017 (3):72- 81,

[4]陳吳,吳雯,中國OFDI國別差異與母國技術進步[J].科學學研究,2016(1):49-56.

[5]蔡海亞,徐盈之,貿易開放是否影響了中國產業結構升級?[J].數量經濟技術經濟研究,2017 (10):3-22.

6]高曇,服務貿易對我國經濟的影響的研究[J].金融經濟,2017(12):31-33.

[7]李楊,張鵬舉,黃寧,中國服務業開放對服務就業的影響研究[J].中國人口科學,2015(6):80-90.