來華留學生跨文化人格發展情況研究

張曦 周睿婧

摘? ? 要: 跨文化人格的形成,意味著跨文化適應的基本成功。調研發現,江蘇高校留學生跨文化人格的總體發展水平較好,但具有成熟的跨文化人格的學生數量較少。其中,情緒穩定性和社會積極性,是拉低評分的主要影響因素。通過訪談了解到,孤獨感、壓力感和漢語能力不足,是造成學生在這兩方面感覺不佳的原因。

關鍵詞: 留學生? ? 跨文化適應? ? 跨文化人格

來華留學生數量在最近十年增長迅速。根據教育部統計,截至2017年,我國各類學校的留學人員總數已達48.92萬人,其中江蘇高校的留學生人數位居全國第三。學生規模的擴大,使留學生的跨文化適應問題越來越受到各高校的重視。

一、跨文化適應與跨文化人格

跨文化人格概念的形成有一個發展的過程。E. H. Erikson在1950年提出了文化人格的概念,他認為個人的自我意識與群體的社會意識融為一體便形成文化人格。1964年,Erikson進一步提出,文化人格的本質是應對社會變化的心理機制[1]。同一時期的Brim認為,文化人格是一個總體性工序,個體借助這個工序從社會環境中習得社會期望的規則。Goodenough認為,文化人格幫助個體建立在特定社會環境中的“位置感”,以應對社會的各項要求。不難看出,早期對文化人格的定義主要著眼于個體與社會的功能性適應,但已經明確了文化人格的功能是應對社會環境的變化。

T. K. Fitzgerald 在二十世紀七十年代對文化人格做了更細致的劃分。他認為人格自我依據可變性的強弱可分為兩種。一種是個體寬泛性地對文化和族群的認同,另一種是更具關聯性的對具體環境的功能化應對,代表個體與社會職能的融合。他認為,前者是文化人格,后者其實是社會人格。這一劃分將文化人格從功能性的社會適應領域中獨立了出來,意義在于指出文化人格的寬泛性和可塑性。Fitzgerald認為,文化人格為個體提供一種穩定性的心理感受,但自身卻是可塑的。社會人格常常隨著個體的社會地位而改變,但每種社會人格本身是相對固定的[2]。

二十世紀七十年代之后,美國民權運動產生了“多元主義轉向”的文化氛圍,全球化的開始催生了大量跨國公司和留學生,使跨文化適應研究成為學界熱點。文化人格作為個體身份認知中的核心概念,成為跨文化適應研究關注的對象。文化人格為應對社會變化提供穩定的心理依托,自身是可塑的,因而是否具有一種跨文化人格,其在跨文化適應中起到什么作用,成為研究的重點。

從二十世紀八十年代至二十一世紀初,A.Toffler,E. Jantsch,Y. Y. Kim等學者對跨文化人格做了大量研究,其中Kim的研究最有持續性。學界的共識是在跨文化適應中,跨文化人格是可以形成的。一般認為,這是一種既具備原有文化背景又接納國際性文化要素的復合型文化人格。具有這一人格的跨文化適應者能夠在本國/外國、自我/他者、堅守/改變等關系中采取一種動態、調和、兼容并蓄的身份策略[3]。Kim更進一步闡述了跨文化人格與跨文化適應的關系,提出了一個基于壓力(Stress)、適應(Adaptation)與個人成長(Growth)的動態模型(SAG Dynamic Model)。在這個模型中,適應分成社會功能適應、心理平衡維護和跨文化人格生成三個由低到高的階段。適應者在壓力的作用下在新環境中經由挫折-學習交替的過程,不斷將習得的新的文化范式加以重組,融入原有的文化人格之中,最終形成跨文化人格。跨文化人格的出現標志著適應者形成對其他文化及相關行為的尊重與領悟,并且生成認同文化多元性的基本立場,意味著跨文化適應的基本成功[4]。不難看出,跨文化人格的生成情況對應著跨文化適應水平。

二、研究設計

本次研究,我們采取問卷結合訪談的形式。問卷使用Jan Pieter & Van Oudenhoven的跨文化人格量表(Multicultural Personality Questionnaire)。該量表自2000年問世以來廣泛用于各類調研,是相關領域的權威量表。2013年Oudenhoven等人將其精簡為40題項,包括文化移情、文化靈活性、社會積極性、情緒穩定、思想開放五個方面。以文化移情部分為例,第五個問題是,“我們能夠欣賞別人的故事”。題支以五點計分法評分,從完全不贊成到完全贊成,選1代表量值最低,完全不能夠,選5表示量值最高,完全能夠。就整份問卷而言,總分40分表示跨文化人格發展水平較低,120分為中等水平,200分則為發展非常完善。結合數據分析結果,我們對30名學生進行了影響跨文化人格形成的重點因素的訪談。

三、跨文化人格發展水平及影響因素分析

本次調研的樣本取自江蘇5所高校,共有來自五大洲30個國家的245名留學生填寫了問卷。其中女生136人,男生109人。年齡跨度從17歲到43歲,涵蓋包括本科生和碩、博士研究生在內的高校各個年級。

調查問卷回收后,將樣本量值錄入Excel軟件,使用Spass 25軟件進行數據分析,結果如下:

樣本總量值可靠性統計結果見表1,Cronbachs Alpha值為0.898,表明本次調研的結果信度較高,研究價值較高。

對樣本總量值加以計算,結果見表2。其中最小值65,最大值180,總均值133.82。說明留學生的總體跨文化人格發展水平較好。結合總量值分布圖(如下圖),可以看出總量值在125分—150分之間的樣本在各分布段中排名靠前,人數最多,175分以上高量值和100分以下低量值的人數較少。說明雖然大部分學生的情況良好,但具有特別高水平的跨文化人格的學生人數較少。

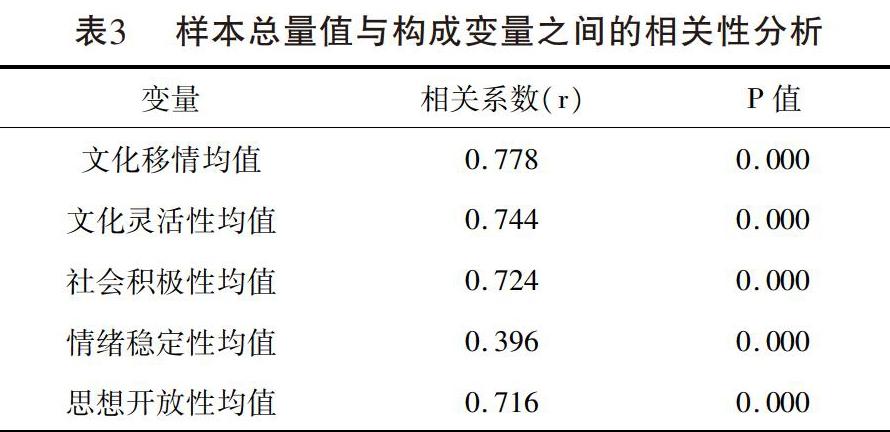

跨文化人格各構成要素之間的相關性分析結果見表3。量表中的五個構成因素與學生的跨文化人格發展之間的相關系數均為正值,并且統計學意義顯著。這五個量度能夠較為準確地體現來華留學生的跨文化人格發展情況。其中,文化移情、文化靈活性、社會積極性、思想開放性四項的相關系數均較高,是關鍵性因素。

由表4分析結果可見各構成因素量值均數。其中情緒穩定、社會積極性均值得分較低,是降低留學生跨文化人格發展水平的具體因素。我們重點就這兩個方面問題對學生進行了訪談。

首先是情緒穩定性,在所有因素中得分最低。在Kim的模型中,該因素屬于心理平衡維護的范疇。通過訪談了解到,造成學生情緒問題的主要原因有二:一是孤獨感,二是壓力感。孤獨感在留學生中比較普遍,總體而言,他們的生活圈子相對比較小,大多數時候屬于一個比較孤立與隔絕的群體。學生的主要社交活動大多囿于本族群團體,在校園生活中參與各類活動的途徑與能力都較局限。我們注意到,相比來自發達國家的學生,一些來自發展中國家的留學生孤獨感較強。后者在社交經驗和經濟能力方面的局限,使他們更難交到當地朋友。雖然傳統中國社會并無種族偏見,但膚色、語言、經濟地位等隱性因素仍在一定程度上造成部分學生在校園和社會生活中被邊緣化。壓力感與孤獨感常常互相伴隨,訪談中大部分有孤獨感的學生多有壓力感。造成壓力感的原因主要來自于學業壓力和思鄉。留學生對中國高校學制管理體系不熟悉,在具體課程學習中常遇到問題,碩、博士研究生還需要面對畢業論文的壓力。但是身處陌生的環境,他們消解學習壓力的渠道與能力相對較低,造成較大的學業壓力。思鄉的情緒主要是生活不適應造成的,其中對飲食和天氣的不適是主要原因。近年來相當一部分留學生來自“一帶一路”國家,他們對中國的氣候不適應是一個客觀情況。飲食適應在跨文化適應中的難度,以往被低估了。美國針對移民的研究發現,語言被同化常常發生在第三代,但飲食習慣(foodway)直到第四代都頑強地保存著。因此,對天氣和飲食等客觀因素引起的復雜適應障礙,我們應有更深刻的認識。

社會積極性在Kim的模型中屬于社會功能適應的層面。在訪談中我們發現,漢語水平是決定學生社會積極性的重要因素。漢語水平不足的學生常常不愿意跟中國人主動說話,對于參加社交活動有畏難情緒,難以建立與中國朋友的私人關系。妨礙他們跟中國人之間的溝通,獲得的社會支持較少,心理上更易產生失落、沮喪等情緒。久而久之,語言能力的不足阻礙他們融入中國社會和文化氛圍,妨礙跨文化人格的生成。

四、討論

本次調研結果呈現出得分中上等的學生占絕大多數,得分特別低和特別高的學生都相對較少的面貌。這就提供給我們一個基本的判斷,即江蘇高校留學生的跨文化人格發展水平總體較好。大部分留學生不僅能夠適應在華的學習生活,實現心理穩定,而且能夠在一定程度上接受中國文化的影響,將這種影響納入、固化于自己的人格成長之中。但是,對以留學生為代表的中短期跨文化適應者而言(相對以移民為代表的長期適應群體),完全意義上的文化價值觀的轉變是較難實現的,這就能夠解釋為何得分特別高的學生相對較少。

另一個值得進一步關注的問題在于,在Kim的理論中,適應早期的環境壓力,有助于適應者后期形成跨文化人格。我省留學生較高的跨文化人格發展水平,與其早期接受的壓力有無關聯?關聯的機制是什么?應在后續研究中結合對學生壓力水平的調研加以重視。

參考文獻:

[1]Erikson, E. H.. Insight and Responsibility[M]. New York: W.W. Norton, 1964:82-107.

[2]Fitzgerald, Thomas K., ed.. Social and cultural identity: Problems of persistence and change[Z]. Athens: the University of Georgia Press, 1974:3.

[3]Kim, Y. Y.. Intercultural personhood: Globalization and a way of being[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2008 (32):359-368.

[4]Kim, Y. Y.. Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross-Cultural Adaption[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc, 2011:180-196.