CT灌注聯合血管成像在評價短暫性腦缺血發作患者中的應用

吳璽 侯粵虎 古思斯

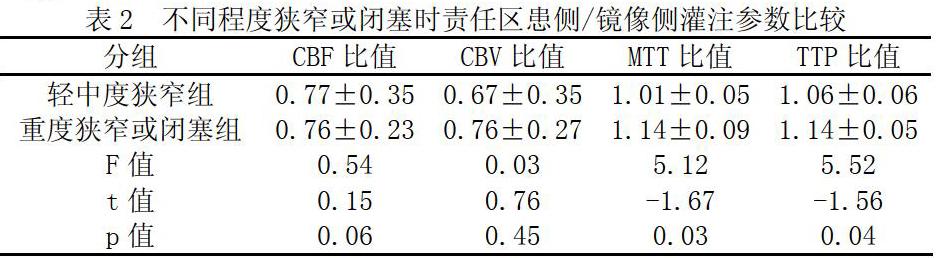

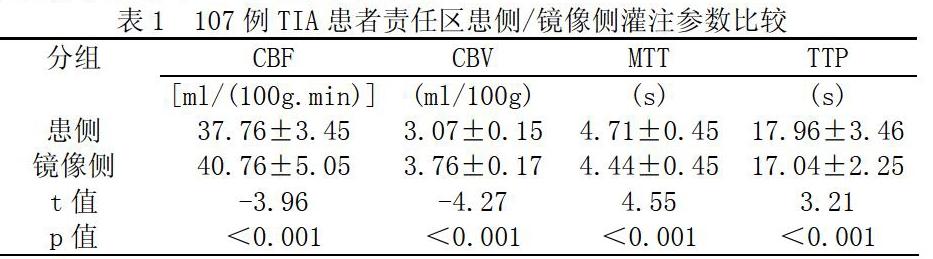

【摘? 要】目的:探討短暫性腦缺血發作經CT灌注成像聯合CT血管造影診斷的臨床應用價值。方法: 隨機選取107例短暫性腦缺血發作患者進行研究,對其CT灌注成像資料和CT血管造影資料進行分析比較。結果: ①經比較,雙側大腦半球各灌注參數差異有統計學意義:患側CBF、CBV均明顯低于鏡像側,鏡像側MTT、TTP均明顯低于患側 (P<0.001)。輕中度狹窄患者MTT、TTP比值明顯低于重度狹窄或閉塞患者,但輕中度狹窄組CBF、CBV比值與重度狹窄或閉塞組比較,無統計學差異。CT血管造影顯示,有91例為責任血管狹窄,CT灌注成像則有85例異常,陽性率為93.41%;CT血管造影顯示,有16例責任血管無狹窄,CT 灌注成像則有5例異常,陽性率為31.25%;經統計學分析,組間差異明顯有統計學意義(p<0.01)。結論: 短暫性腦缺血發作的血流動力學診斷中,CTP技術具有顯著效果,在對病因診斷和病情評估方面,CTA診斷準確率較高,二者聯合應用具有非常重要的價值,適合臨床進步推廣應用。

【關鍵詞】CT灌注;血管成像;腦缺血

【中圖分類號】R734 ?????【文獻標識碼】A ?????【文章編號】1004-7484(2020)09-0118-02

腦血管病(CVD)根據病理性差異分為缺血性腦血管病(ICVD)和出血性腦血管病(HCVD)兩大類。急性ICVD占腦卒中患者的50%-80%,80%的ICVD患者表現為急性缺血性腦卒中或短暫性腦缺血發作(TIA),據權威調查數據顯示,約有超過30%的短暫性腦缺血發作患者會逐漸發展成為缺血性腦卒中,造成比較嚴重的后果。因此,對TIA進行早期診斷和鑒別,有助于臨床工作者在有效時間窗內溶栓治療干預,能夠在臨床康復和降低致殘率方面起著積極作用。CT血管成像(CTA)和CT灌注成像(CTP)的聯合應用不但能直觀顯示腦血管形態學的改變,而且能從腦血流、代謝等功能方面提取腦卒中的生理過程信息,及時、快速的獲取缺血半暗帶和供血動脈血管信息,進而為臨床個體化治療提供重要影像學依據。為了探討TIA經CTP聯合CTA診斷的臨床意義本文進行了如下研究。

1.資料與方法

1.1 一般臨床資料 回顧性分析2016年3月~2019年3月我院神經內科收治的107住院病人,臨床表現主要為間斷性頭暈、頭疼伴有麻木,肢體單癱、輕偏癱、面癱和舌癱,左側或右側同向偏盲和偏身感覺障礙。臨床診斷為TIA,其中男性68例,女性39例,年齡范圍段為48~79歲。所有TIA患者均進行CT灌注成像和血管造影“一站式”全腦掃描,其中椎-基底動脈系統56例, 頸內動脈系統51例。發作持續時間: 38例在10-30分鐘之間,36例在0.5-1小時之間,33例超過1小時。發作次數:64例≤3 次, 剩余43例>3次。臨床均行抗凝未行溶栓治療。

1.2入選標準 本研究對象均同時滿足以下條件:1.TIA診斷符合國內第四屆腦血管病學術會議制定的診斷標準:為短暫的、可逆的、局部的腦血液循環障礙,可反復發作,少者1~2次,多至數十次;常常與動脈粥樣硬化有關,也可以是腦梗塞的前驅癥狀;每次發作持續時間為幾分鐘到1h左右,癥狀和體征應該在24小時內完全消失;2.CT/MRI診斷提示無腦出血、腦內外腫瘤、大面積腦梗塞;3.所有患者行全腦檢查前臨床均行抗凝未行溶栓治療;4.患者知曉研究內容,自愿簽署同意書參與。

1.3圖像采集 使用智速版16排螺旋CT,血管造影使用雙筒高壓注射器 (信冠SEACROWN Zenith-C11自動推注)。患者先行頭顱CT平掃排除顱內出血和腫瘤性病變,合符要求行CT灌注成像和血管造影一站式檢查,具體操作方法為: 在發作后的7d內接受檢查,檢查前6小時禁食禁水,行碘過敏試驗。以眶耳線作為起始的掃描層面,管電壓設置為120kV,管電流設置為250-300mA,層厚/層間距設置為5/5mm,矩陣參數為 512mm×512mm,掃描視野為25cm。在平掃的圖像中,頸內動脈系統短暫性腦缺血發作則將基底節層面作為感興趣層面,椎-基底動脈系統短暫性腦缺血發作則將腦橋層面作為感興趣層面,然后經肘靜脈快速團注非離子型對比劑碘普羅胺,劑量為45ml,注射速率為3-4ml/s,然后采用20ml生理鹽水進行沖管,延遲5秒,33秒采集數據。在CT灌注5分鐘后進行經肘靜脈注入碘佛醇,注射速率為3-4ml/s,然后采用20ml生理鹽水進行沖管,采用追蹤觸發掃描技術,掃描范圍從主動脈弓至頭頂。

1.4 圖像后處理 將原始數據輸入ADW4.6影像工作站中進行計算機圖像后處理,自動生成腦血流量(CBF) ,腦血容量(CBV) ,平均通過時間(MTT),及達峰時間(TTP)灌注參數,并生成全腦灌注CBF、CBV、MTT、TTP三維圖像。操作者通過鏡像測量技術分別對雙側大腦半球感興趣區(ROI)進行測量,記錄相應灌注參數值。操作者在對ROI進行測量分析時,應盡量避開大血管和鈣化灶,每個ROI區至少進行2次測量,取平均值進行相關灌注數據分析。以患側與鏡像側比值小于0.95為灌注異常,小于0.5為灌注參數重度降低。

1.5統計學分析 采用 SPSS 22進行統計分析,兩樣本均數的假設檢驗采用t檢驗,非參數檢驗采用x2檢驗進行統計分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1一般資料 本文納入107例臨床診斷為TIA,其中男性68例,女性39例,年齡范圍段為48~79歲。所有TIA患者均進行CTP和CTA“一站式”全腦掃描,其中椎-基底動脈系統56例,頸內動脈系統51例。

2.2雙側CT灌注成像參數比較 雙側大腦半球各灌注參數差異有統計學意義:患側CBF、CBV均明顯低于鏡像側(P <0.001),鏡像側MTT、TTP均明顯低于患側 (P ≦0.001);見表 1。

2.3 不同程度狹窄或閉塞時責任區患側/鏡像側灌注參數比較 在對107例TIA患者不同程度狹窄或閉塞時責任區患側與健側對應腦組織灌注參數統計分析發現,輕中度狹窄患者MTT、TTP比值明顯低于重度狹窄或閉塞患者,輕中度狹窄組CBF、CBV比值與MCA重度狹窄或閉塞組比較,無統計學差異(表2)。

2.4 CT灌注成像和血管造影陽性率比較 CT血管造影顯示,有91例為責任血管狹窄,CT灌注成像則有85例異常, 陽性率為93.41% ; CT血管造影顯示,有16例責任血管無狹窄,CT 灌注成像則有5例異常, 陽性率為31.25% ; 經統計學分析,組間差異明顯有統計學意義(p<0.01)。

3.討論

CT 灌注成像技術是一種對器官的血流量進行醫學計算的數據處理技術,包含了多個灌注參數。

采用該方式對短暫性腦缺血發作患者進行診斷,能夠準確反映出不同微循環水平下的腦灌注情況。血管狹窄或閉塞初期,大腦小動脈和毛細血管的平滑肌進行代償性收縮與擴張,從而用來滿足病變血管責任區腦組織的正常血氧供應,MTT、CBF、CBV 正常;當腦局部微小動脈或靜脈代償擴張時,MTT延長,CBF輕度下降的同時CBV增高,以上腦灌注參數信息常提示病變腦組織進入腦梗死前期I期;伴隨著局部腦組織缺血缺氧時間的持續,病變腦組織進入腦梗死前期II期,此期患者臨床上常出現 TIA 相關體征和癥狀,表現為MTT延長、CBF和CBV輕度下降;最后,當CBF下降到一定程度的時候,即腦梗死事件發生,此時 CBF、CBV表現為明顯下降,CBF、CBV病側/鏡像側比值下降幅度,能夠把可逆與不可逆的腦組織很好的區分開來。

本研究結果顯示,輕中度狹窄組與重度狹窄或閉塞組的 CBF、CBV 比值無明顯區別,這說明 CBF、CBV 比值下降與狹窄程度無關;重度狹窄或閉塞組 MTT、TTP 患者/鏡像側比值明顯高于輕中度狹窄組,這說明 TTP 延長提示在狹窄或閉塞時,區域內有側枝血流存在,在側枝循環和腦血流自身代償的作用下,血管和側枝循環血管內血流速度減慢和排空時間延長

CT 血管造影是一種非介入性血管成像技術, 目前廣泛應用于臨床, 可較準確地評價動脈狹窄程度,部位和側枝循環等情況。在本次研究中, CT血管造影顯示,有91例為責任血管狹窄, CT灌注成像則有85例異常,陽性率為93.41% ; CT血管造影顯示,有16例責任血管無狹窄,CT 灌注成像則有5例異常, 陽性率為31.25%;經統計學分析,組間差異明顯有統計學意義(p<0.01)。該結果說明, 血管造影可見責任血管是否存在狹窄。

綜上所述,在短暫性腦缺血發作的血流動力學診斷中,CT 灌注成像技術具有顯著效果,在對病因診斷和病情評估方面,CT血管造影診斷準確率較高,二者聯合應用具有非常重要的價值,值得臨床進一步推廣。

參考文獻

[1]王世霞,王東,黃維星等.CT血管造影、經顱多普勒和彩超聯合應用于TIA患者血管病變的相關性研究[J].中國現代醫學雜志,2011,21(08):1002-1006,1010.

[2]周桂龍,姚立正,鐘建國等.CT平掃聯合灌注成像及 CT 血管造影在早期缺血性腦血管病中的應用[J].蘇州大學學報(醫學版),2011,31(01):138-140.

[3]中華醫學會神經病學分會腦血管病學組《急性缺血性腦卒中診治指南》撰寫組.中國急性缺血性腦卒中診治指南(2010).中華神經科雜志,2010,43(2):146~153.

[4]中華神經科學會.各類腦血管疾病診斷要點.中華神經科雜志,1996,29(6):379~380.

[5]程曉青,田建明,左長京,等.CT灌注聯合血管成像分析單側大腦中動脈狹窄或閉塞患者腦血流代償機制.中國醫學影像技術,2009,25(11):1988~1991.

[6]于濤,李忠南,桑雅榮.64 層螺旋CT灌注成像在短暫性腦缺血發作診斷及療效評估中的應用[J].中國醫學工程,2012,20(09):18-19,21.

[7]高培毅,林燕.腦梗死前期腦局部低灌注的CT灌注成像表現及分期.中華放射學雜志,2003,37(10):882~886.

[8]向永華,王波,金科,等.320排動態容積CT全腦灌注成像在腦梗死缺血半暗帶分期中的應用.中國醫學影像學雜志,2012,20(5):331~334.

[9]甘甜,張建功.64排螺旋CTA對頸部動脈易損性斑塊的相關研究[J].中國冶金工業醫學雜志,2015,32( 05):507-508.

[10]于桂玲,廖瀧.經顱多普勒超聲聯合頸動脈超聲在缺血性腦血管疾病診斷中的應用[J].遼寧醫學雜志, 2015,29(05):272-273.

作者簡介:

吳璽(1963-),漢,男,湖北隨州,大專,主治醫師,研究方向:影像診斷。