紫綠蠅觸角感器的掃描電鏡觀察

史婭琴 張玉波

摘 要:本研究采用掃描電鏡技術對紫綠蠅(Lucilia porphyrina)雌、雄成蟲觸角的形態特征及其上感器種類、分布和數量進行了研究。結果表明,紫綠蠅雌、雄成蟲觸角均呈具芒狀,有3節,即柄節、梗節和鞭節。紫綠蠅雌雄成蟲個體觸角長度存在差異,雄成蟲觸角長于雌成蟲觸角。觸角感器具有4類9種,其中2種刺形感器(sensilla chaetica,簡稱Sch)、3種毛形感器(sensilla trichodea,簡稱Str)、3種錐形感器(sensilla basiconica,簡稱Sba)、1種囊狀感器(sensilla crytomere,簡稱Scr)。雌雄成蟲刺形感器分布于柄節數量有差異,雄成蟲數量約為6-7根,雌成蟲刺形感器約為6-15根,其他感器在分布和數量上沒有明顯差異。

關鍵詞:紫綠蠅;觸角感器;掃描電鏡

Scanning electron microscoic observation on antennal sensilla of Lucilia porphyrina

Abstract :In this paper ,the morphological characteristics of the antennae of the female and male adults of Lucilia porphyrina were studied by scanning electron microscopy. Results show that the Lucilia porphyrina adult male and female antennae are with aristate,has three sections,namely the scape,pedicel and flagella.Lucilia porphyrina adult male and female

individual differences between antenna length,male adult tentacles longer than female adult antenna,tentacles are appliance there are four types of nine,including two kinds of sensilla chaetica ,three kinds of sensilla trichodea,three kinds of sensilla basiconica,one kind of sensilla crytomere.

There was a difference in the number of stents in male female adults,about 6-7 in male adults.and 6-15in female adults in sensilla chaetica.

Key words:Lucilia porphyrina;antennal sensilla ; Scanning electron microscope.

觸角是昆蟲感受外界刺激的重要感覺器官,其上著生大量形態各異、功能繁多的感器,與昆蟲尋找寄主、交配、防御等多種生理行為密切相關[1-4]。近年來,隨著電鏡掃描技術不斷在生物學方面的發展和應用,昆蟲觸角感器的研究也日益增多,發現昆蟲觸角感器不僅能為昆蟲的分類和防治提供科學依據,而且也能為進一步了解昆蟲的生理機制奠定基礎[5-8]。

紫綠蠅(Lucilia porphyrina)隸屬雙翅目(Diptera)環裂亞目(Cyclorrhapha)有瓣蠅類(Calyptratae)麗蠅科(Calliphoridae)綠蠅屬(Lucilia Robineau-Desvoidy),是世界廣布的重要病媒生物之一,也是傳粉昆蟲之一,例如為麻風樹的結實提供了可能,同時也是重要的法醫昆蟲之一,為刑事犯罪調查提供幫助[9-12]。分布于陜西、山東、河南、江蘇、浙江、湖北、江西、湖南、湖建、臺灣、廣東、海南、廣西、四川、貴州、云南、西藏、日本、朝鮮、印度、馬來西亞(模式產地)、斯里蘭卡、印度尼西亞、菲律賓、澳洲區等地[13]。目前利用電鏡掃描技術對昆蟲觸角感器的研究相繼增多,在雙翅目中已報道了多種觸角感器的類型,例如毛形感器、錐形感器、刺形感器、耳形感器等多種感器[14-18]。但對麗蠅科綠蠅屬成蟲觸角感器還未有報道,僅陳一歐等報道了麗蠅科(Calliphoridae)絲光綠蠅(Lucilia sericata)2齡幼蟲頭節一種新型感受器[19]。本研究利用掃描電子顯微鏡首次對紫綠蠅雌、雄成蟲觸角感器進行掃描觀察和研究,旨在提供麗蠅科綠蠅屬(Lucilia Robineau-Desvoidy)觸角感器的種類和分布,為進一步開展紫綠蠅行為學、電生理技術、分類鑒定及害蟲綜合治理研究提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 供試昆蟲

于2016年6月至2017年12月在貴州省安順市西秀區采集紫綠蠅成蟲,將其制作成標本,經鑒定后固定保存于貴州省信息系統開發與資源利用重點實驗室。

1.2 試驗方法

從標本中隨機選取觸角完整的紫綠蠅雌、雄成蟲各4頭,在體視顯微鏡下用解剖刀和解剖針將頭切下,用100%乙醇溶液浸泡15分鐘,在2.5%戊二醛磷酸緩沖液(PH7.4)中固定5h后,將樣品浸入70%乙醇溶液中,用超聲波清洗儀清洗10min, 除去表面黏附物,重復3次,經上述處理后,將樣品依次放入70%、80%、90%、95%和100%的乙醇溶液中逐級脫水,每個梯度脫水20min,自然干燥24h。在體視顯微鏡下,把頭固定于貼有雙面導電膠帶的掃描電鏡樣品臺上,并放于真空噴漆儀SBC-12內濺射噴金20s,噴金結束后,于工作電壓10KV的掃描電子顯微鏡〔TESCAN(VEGA3)〕下觀察、測量并拍照,分別從雌、雄成蟲個體觸角上隨機選取感器10個進行測量,分別得出雌、雄各種感器長度及基部寬度,另外,分別從雌、雄10個感器中隨機選取5個同類型感器進行計算各種感器長度。

1.3 數據處理

采用Adobe Photoshop C55軟件標注圖像中觸角感器名稱,采用軟件SPSS22.0計算平均值和標準差,并進行差異顯著性分析。觸角感器分類及命名參照Schneider等的標準[20]。

2 結果與分析

2.1紫綠蠅觸角整體形態

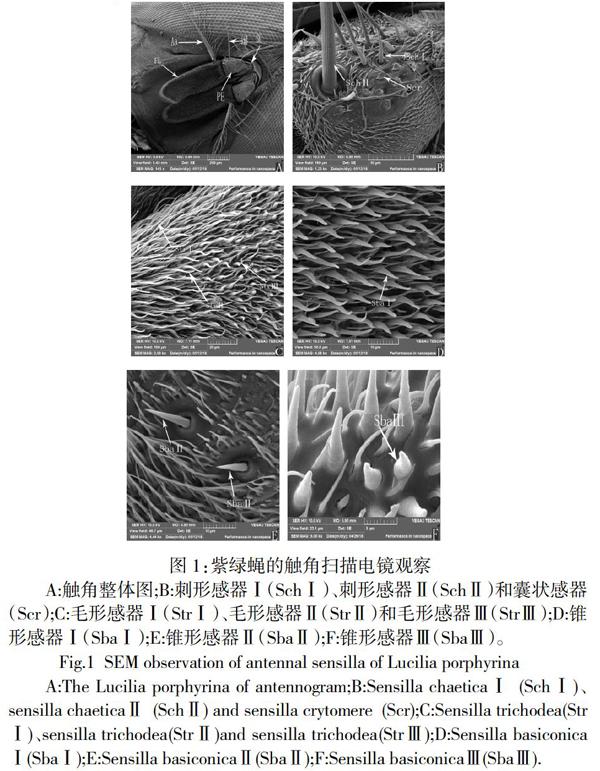

紫綠蠅觸角呈具芒狀,總體由三個部分組成,即柄節(scape,簡稱SC)、梗節(pedicel,簡稱PE)、鞕節(flagellum,簡稱FL),鞕節不分亞節,較柄節和梗節粗大、長,其上有一芒狀觸角芒(apical arista,簡稱Aa)(圖A)。成蟲觸角梗節正面著生一根比其他感器都長的刺形感器Ⅰ,周圍密覆刺形感器Ⅱ(圖A)。雌、雄成蟲個體觸角總長度(不含觸角芒)分別為(1198.75±113.02)μm和(1329.25±115.24)μm,雄成蟲觸角長于雌成蟲觸角。雌、雄觸角柄節長度分別為(39.5±15)μm和(74±8.78)μm、梗節長度分別為(271.25±44.26)μm和(193.5±20.46)μm、鞭節長度分別為(888±53.76)μm和(1061.75±86)μm、觸角芒長度分別為(984±118.33)μm和(953±49.93)μm(表1)。

2.2 觸角感器的類型、形態特征和分布

利用掃描電鏡觀察紫綠蠅觸角感器具有4類9種,其中2種刺形感器,即刺形感器Ⅰ和刺形感器Ⅱ;3種毛形感器,即毛形感器Ⅰ、毛形感器Ⅱ和毛形感器Ⅲ;2種錐形感器,即錐形感器Ⅰ、錐形感器Ⅱ和錐形感器Ⅲ;1種囊狀感器。

2.2.1 刺形感器(sensilla chaetica,簡稱Sch)

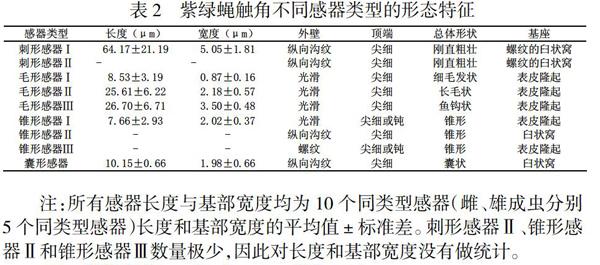

刺形感器是紫綠蠅觸角感器中最長的感器,剛直粗壯,從基部到端部表面具縱向溝紋,著生于表皮凹陷形成光滑圓環的臼狀窩中。根據分布位置和形態特征可以分為刺形感器Ⅰ和刺形感器Ⅱ。

刺形感器Ⅰ分布于柄節和梗節,雌、雄成蟲分布于柄節上的數量有明顯差異,雄成蟲數量約為6-7根,雌成蟲約為6-15根,與觸角表面成小于90°夾角,端部尖細。雌、雄個體觸角刺形感器Ⅰ長度分別約為(55.76±23.48)μm和(70.91±14.82)μm,基部直徑分別約為(4.02±1.45)μm和(5.87±1.54)μm(圖B)。

刺形感器Ⅱ著生于梗節,僅有一根,穿插于刺形感器Ⅰ中,比刺形感器Ⅰ長,是紫綠蠅觸角感器中最長的感器,由于比較少,因此沒有計算長度和基部直徑(圖B)。

2.2.2毛形感器(sensilla trichodea,簡稱Str)

根據毛形感器的分布和形態特征把毛形感器分為毛形感器Ⅰ、毛形感器Ⅱ和毛形感器Ⅲ。

毛形感器Ⅰ分布于柄節、梗節和鞕節,是紫綠蠅觸角感器中數量最多,分布最廣的感器。呈細毛發狀,表面光滑,從基部到端部逐漸變細。雌、雄毛形感器Ⅰ的長度分別為(9.56±3.29)μm和(7.51±2.88)μm,基部直徑分別為(0.86±0.11)μm和(0.89±0.26)μm(圖C)。

毛形感器Ⅱ分布于梗節和鞭節,穿插于毛形感器Ⅰ中,比毛形感器Ⅰ肥大,長。表面光滑,從基部到端部逐漸變細,少量彎曲,但彎曲弧度不大。雌、雄毛形感器Ⅱ的長度分別為(26.85±5.57)μm和(24.36±6.88)μm,基部直徑分別為(1.93±0.39)μm和(2.43±0.64)μm(圖C)。

毛形感器Ⅲ分布于梗節和鞭節,基部膨大,表面光滑,從基部到端部逐漸變細,從中部就開始彎曲,呈魚鉤狀。雌、雄毛形感器Ⅲ的長度分別為(27.76±7.38)μm和(25.65±6.17)μm,基部直徑分別為(3.62±0.55)μm和(3.39±0.38)μm(圖C)。

2.2.3錐形感器(sensilla basiconica,簡稱Sba)

根據形態結構可以把錐形感器分為錐形感器Ⅰ、錐形感器Ⅱ和錐形感器Ⅲ。

錐形感器Ⅰ分布于紫綠蠅的鞭節,與觸角表面呈小于90°夾角順向觸角芒,表面光滑,呈錐形,觸角表皮凸起形成錐形感器,從基部到端部逐漸變細,少量端部逐漸變鈍、中部彎曲。雌、雄錐形感器Ⅰ長度分別為(7.03±2.03)μm和(8.36±3.69)μm,基部直徑分別為(1.91±0.42)μm和(2.14±0.29)μm(圖D)。

錐形感器Ⅱ分布于紫綠蠅的柄節和鞭節,著生于臼狀窩中,從基部到端部逐漸變細,感器表面具縱向溝紋,由于比較少,因此沒有計算長度和基部直徑(圖E)。

錐形感器Ⅲ分布于鞭節正面端部,表皮凸起形成其感器,基部膨大,表面具螺紋,端部尖細或鈍,向下彎曲。由于數量太少,因此在長度及基部直徑方面沒有做統計(圖F)。

2.2.4囊狀感器(sensilla crytomere,簡稱Scr)

囊狀感器分布于梗節正面,著生于臼狀窩中,表面具有縱向溝紋,相比其他感器短,感器中部膨大凸起,端部尖細。雌、雄長度分別為(9.62±2.42)μm和(10.68±1.86)μm,基部直徑分別為(1.79±0.53)μm和(2.91±0.75)μm(圖B)。

3 討 論

昆蟲要在多變的環境中完成自身的生命活動,就必須要有獨特的本領適應環境的變化。昆蟲觸角具有聽覺、嗅覺、觸覺和味覺等功能,在完成自身生命活動中起著決定性作用[21-22]。本研究首次對紫綠蠅觸角進行了掃描電鏡觀察,研究結果顯示該昆蟲觸角的外部形態、感器種類在雌、雄成蟲間沒有明顯的差異,觸角均為具芒狀,共3節,即柄節、梗節和鞭節。觸角感器具有4類9種,其中2種刺形感器、3種毛形感器、3種錐形感器、1種囊狀感器,各種感器的分布位置、數量和形態均不同。同種感器在雌、雄成蟲觸角分布數量有差異,雄成蟲刺形感器Ⅰ分布于柄節數量約為6-7根,雌成蟲刺形感器Ⅰ分布于柄節約為6-15根。

本研究刺形感器是紫綠蠅觸角感器中最長的感器,剛直粗壯,表面具縱向溝紋,著生于臼狀窩中,分為長型刺形感器和短型刺形感器,這些特征與前面多位學者研究昆蟲觸角感器的刺形感器基本相同[23-26,18]。由于刺形感器是最長的感器,因此首先接觸外界,適應外界環境變化,進而體現它的機械功能。劉玉素等(1960年)研究感器的結構,發現刺形感器的結構與毛形感器相似,因此功能也有相似之處,即兩者都具有觸覺受體,另外有人研究水棲類昆蟲的這類感器,認為還具有平衡作用[27]。然而,Schneider(1974年)認為刺形感器是機械感器,與任自立等(1987年)研究亞洲玉米螟(Ostrinia furnacalis Quenée)成蟲觸角感器的結論相似[28-29]。即使對刺形感器的功能存在很大的爭議,但近年來,大量研究表明刺形感器是機械感器,只是還沒有細分刺形感器各種亞型的功能。綜上,本研究刺形感器分為兩種亞型,只具有數量和長短的區別,仍具有相同的功能,即機械感器。

毛形感器是昆蟲觸角上分布最廣、數量最多、形態特征多樣的感器,本研究在紫綠蠅觸角上發現了3種毛形感器,即毛形感器Ⅰ、毛形感器Ⅱ和毛形感器Ⅲ,與已報到的其他雙翅目昆蟲有所不同,例如:白紋伊蚊分為2種、彎葉側蠅分為4種、亞明側蠅分為5種、狹帶條胸蚜蠅分為2種,進而推測毛形感器在完成自身生命活動中具有多重功能[14,15,18,30]。劉玉素等(1960年)研究東亞飛蝗(Locusta migratoria manilensis)觸角上感器的構造時,推測毛形感器司觸覺功能[27]。Schneider(1974年)利用電生理實驗,證明家蠶雄蛾的幾種毛形感器中,只有長毛型毛形感器對性信息素有感受作用[28]。趙博光等(1986年)認為大袋蛾(Clania vartegata Snellen)雄蟲的各種毛形感器表面雖然存在微小差異,但仍屬于同一種感器,并且推測毛形感器是性信息素感器[31]。劉玉雙和石福明(2005年)研究紅緣吉丁(Buprestis fairmairei Thery)的觸角感器時,推測長毛形感器屬于機械感器,而短毛形感器屬于化學感器[32]。胡飛(2009年)對前面多位學者在昆蟲觸角毛形感器功能研究上做了總結,認為毛形感器具有雙重功能,在膜翅目某些昆蟲中充當機械受體,而在鞘翅目天牛科、步甲科等其他昆蟲中充當觸覺受體[33]。綜上,本研究把毛形感器分為3種亞型,進而推測毛形感器Ⅰ屬于化學感器,毛形感器Ⅱ和毛形感器Ⅲ屬于機械感器。

錐形感器是非常普遍的一種觸角感器類型,在所報道的多個目中均有發現,例如:直翅目、雙翅目、鱗翅目、鞘翅目、半翅目等等[34-37,15]。劉玉素和廬寶廉(1960年)研究感覺器官的組織結構時發現錐形感器由許多感受細胞、1個冠細胞和1個圍細胞組成,根據組織構造推測其是嗅覺功能[27]。但近年來,對錐形感器功能的報道不止是嗅覺功能,還兼具機械感受功能。本研究把錐形感器分為三個亞型,即表面光滑的錐形感器Ⅰ、表面具有縱溝的錐形感器Ⅱ和表面具有螺紋的錐形感器Ⅲ,推測表面光滑的錐形感器Ⅰ是機械感受器,表面具縱溝的錐形感器Ⅱ和錐形感器Ⅲ具有識別氣味的能力,特別是對植物刺激具有感受作用,即是嗅覺功能[38-39]。囊狀感器到目前為止,還沒有在相應的研究中出現,因此,它的功能在本研究中無法進行推測。

本研究首次對紫綠蠅觸角感器進行了識別與觀察,并根據前人的研究結果推測了紫綠蠅一部分感器的功能,但昆蟲的感器是不斷進化的,需通過單細胞記錄、觸角電位和投射電鏡等電生理技術去驗證感器的功能,從本質上探討各感器在面對昆蟲自身或者外界刺激時所做出的反應,從而達到對紫綠蠅的開發利用和防治的目的。

參考文獻:

[1]王濤. 紅脂大小蠹成蟲觸角感器的掃描電鏡觀察[J]. 植物保護, 2017, 43(2):112-116.

[2]王錦達, 王偉重, 高三基,等. 二點螟觸角感器的掃描電鏡觀察[J]. 福建農業學報, 2018(2).

[3]張國云, 劉方方, 高可,等. 金龜甲成蟲觸角感器超微結構觀察與比較[J]. 西北農業學報, 2016, 25(10):1561-1566.

[4]邢雪. 榆紫葉甲觸角感器及其功能化合物的篩選研究[D]. 東北師范大學, 2016.

[5]欒添, 高毅, 尚利娜,等. 長白山區5種訪花食蚜蠅觸角感受器的掃描電鏡觀察[J]. 吉林農業大學學報, 2012, 34(1):42-47.

[6]辛文, 李鑫, 孟山棟,等. 金紋細蛾觸角感器的掃描電鏡觀察[J]. 西北農業學報, 2016, 25(7):1103-1110.

基金項目:貴州教育廳黔教合人才團隊(編號:201771);貴州省教育廳重點項目(編號:黔教合LY字2014271);貴州省科技廳三方聯合基金(編號:黔科合LH字20157689);2017年度安順學院校級SRT項目(編號:2017SRT17)。

通訊作者:張玉波(1978-),男,山東濟南人,博士,副教授,從事節肢動物分類研究。