符合初中學(xué)生心理認(rèn)知發(fā)展的教育評(píng)價(jià)研究

高媛

摘要:初中階段是學(xué)生抽象思維、認(rèn)知能力以及自我概念發(fā)展的關(guān)鍵期,教育評(píng)價(jià)對(duì)初中生個(gè)體內(nèi)部認(rèn)知有著重要的影響。充分發(fā)揮教育評(píng)價(jià)作用,才能更好調(diào)動(dòng)初中生學(xué)習(xí)發(fā)展,培養(yǎng)現(xiàn)代化信息社會(huì)所需要的創(chuàng)新型人才。本文基于認(rèn)知心理學(xué),探究如何確定學(xué)生知識(shí)點(diǎn)掌握程度,進(jìn)而為提高初中學(xué)生學(xué)習(xí)能力、推進(jìn)素質(zhì)教育提出實(shí)操性教育評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)建議。

關(guān)鍵詞:教育評(píng)價(jià);心理認(rèn)知發(fā)展;考試

教學(xué)評(píng)價(jià)的本質(zhì)是對(duì)教學(xué)活動(dòng)及其效果的價(jià)值判斷,它具有檢驗(yàn)教學(xué)效果、提供反饋信息、引導(dǎo)教學(xué)方向等功能,也影響著學(xué)生的自我認(rèn)識(shí)與心理健康。新課程標(biāo)準(zhǔn)要求教育評(píng)價(jià)要從選拔走向發(fā)展,要特別關(guān)注知識(shí)與技能掌握的過(guò)程與方法,使學(xué)生的綜合素養(yǎng)得到發(fā)展。但傳統(tǒng)的教育評(píng)價(jià)在很多時(shí)候被等同于以學(xué)習(xí)成績(jī)?yōu)楹诵牡目荚嚒y(cè)試,關(guān)注的重點(diǎn)僅在“掌握知識(shí)”這一層面上。

一、認(rèn)知心理學(xué)理論對(duì)當(dāng)前教育評(píng)價(jià)的啟示

著名心理學(xué)家皮亞杰將兒童和青少年的認(rèn)知發(fā)展劃分為四個(gè)階段,初中生12-15歲為形式運(yùn)算階段,這個(gè)時(shí)候他們的思維正處在形象思維向抽象思維轉(zhuǎn)化的過(guò)程。在這一階段,基于皮亞杰的認(rèn)知發(fā)展理論,初中生的思維與認(rèn)知已經(jīng)有了自我的基本的結(jié)構(gòu),且邏輯思維的發(fā)展的程度最為迅速,所以對(duì)初中生教育評(píng)價(jià)不能只關(guān)注思維結(jié)果,更要關(guān)注思維過(guò)程。

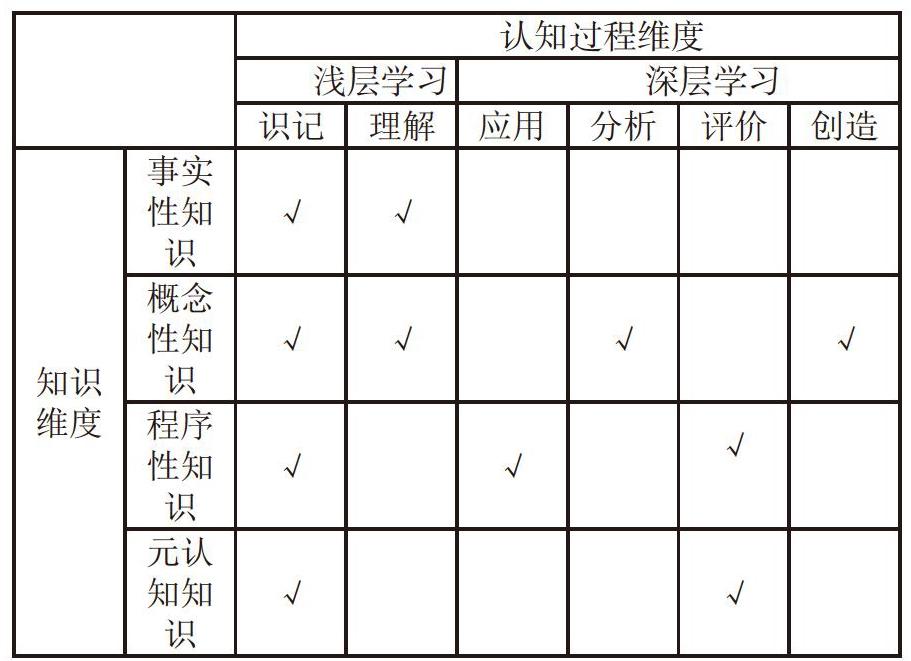

布魯姆20世紀(jì)50年代提出的教學(xué)目標(biāo)分類(lèi)法把認(rèn)知領(lǐng)域的學(xué)習(xí)水平分為知識(shí)、領(lǐng)會(huì)、應(yīng)用、分析、綜合與評(píng)價(jià)六個(gè)層次,展現(xiàn)了學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程中的思維發(fā)展。布魯姆認(rèn)為,認(rèn)知過(guò)程不是某幾個(gè)核心能力組成的,而是由多種能力綜合而成,因而設(shè)計(jì)了教育評(píng)級(jí)量表,將不同種類(lèi)的知識(shí)與認(rèn)知過(guò)程維度對(duì)應(yīng):

據(jù)了解,有61%的學(xué)生對(duì)考試中所要考察的知識(shí)類(lèi)型是不明確的,而且他們也沒(méi)有形成知識(shí)框架。因而教師可以將評(píng)價(jià)內(nèi)容羅列在教育評(píng)價(jià)量表中,清晰呈現(xiàn)評(píng)價(jià)知識(shí)的類(lèi)型與考察的認(rèn)知維度,并用具體、科學(xué)的評(píng)價(jià)方式去檢測(cè),才能加強(qiáng)形成性評(píng)價(jià)對(duì)學(xué)生發(fā)展的促進(jìn)作用,讓學(xué)生在腦海中構(gòu)建所學(xué)知識(shí)思維導(dǎo)圖。

認(rèn)知是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過(guò)程,所以教師對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)不僅是發(fā)展性的,更應(yīng)該是螺旋式上升的,既有發(fā)展與上升,又有對(duì)舊知識(shí)的回顧與相關(guān)知識(shí)延伸遷移。例如,當(dāng)簡(jiǎn)單提問(wèn)學(xué)生“學(xué)到了什么?”,只是對(duì)學(xué)生識(shí)記的評(píng)價(jià),給學(xué)生的引導(dǎo)性就是讓他復(fù)習(xí)鞏固,記住知識(shí)點(diǎn),這樣評(píng)價(jià)提出的問(wèn)題只會(huì)讓學(xué)生停留在低層次的學(xué)習(xí)。但是如果評(píng)價(jià)者將提問(wèn)方式轉(zhuǎn)化為具體的、指引性的,那通過(guò)接受評(píng)價(jià)這一過(guò)程,學(xué)習(xí)過(guò)程也就從識(shí)記的層面上升了。

因而,建立適合初中學(xué)生認(rèn)知結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的教育評(píng)價(jià)制度,有助于反映學(xué)生個(gè)體學(xué)習(xí)水平與認(rèn)知結(jié)構(gòu),在學(xué)習(xí)過(guò)程中培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐與創(chuàng)新思維能力。而且處在青春期前后的初中生,更注重了解自己、關(guān)心自己,他們開(kāi)始有了主動(dòng)的自我評(píng)價(jià)能力,開(kāi)始學(xué)習(xí)分析自我,教育評(píng)價(jià)對(duì)學(xué)生自我概念的形成也有著重要的影響。

三、促進(jìn)認(rèn)知發(fā)展的教育評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)建議

隨著信息化社會(huì)的發(fā)展,現(xiàn)代學(xué)校與傳統(tǒng)學(xué)校最大的不同就在于學(xué)習(xí)層次由淺層走向深層,教育評(píng)價(jià)重點(diǎn)不再僅要求學(xué)生識(shí)記知識(shí)。根據(jù)認(rèn)知心理理論對(duì)教育評(píng)價(jià)的啟示,提出以下三點(diǎn)可操作性的建議:

(一)豐富評(píng)價(jià)手段

學(xué)生所學(xué)內(nèi)容與認(rèn)知過(guò)程的發(fā)展是不均衡的,運(yùn)用布魯姆認(rèn)知維度表,針對(duì)不同知識(shí)以及認(rèn)知發(fā)展層次,給予學(xué)生個(gè)性化評(píng)價(jià)。根據(jù)分類(lèi)表采用科學(xué)多樣的檢測(cè)方法,考察認(rèn)知能力。例如實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)能力、辯論考察能力等,重視對(duì)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題以及創(chuàng)造性思維的評(píng)價(jià)。

(二)引導(dǎo)學(xué)生自我評(píng)價(jià)

認(rèn)知學(xué)習(xí)分為三個(gè)部分:習(xí)得、轉(zhuǎn)換和評(píng)價(jià)。學(xué)生作為學(xué)習(xí)主體,要在理解的基礎(chǔ)之上主動(dòng)、獨(dú)立學(xué)習(xí)新知識(shí)。通過(guò)學(xué)生成為評(píng)價(jià)過(guò)程參與者的方式,在評(píng)價(jià)過(guò)程中對(duì)自己的認(rèn)知過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和反思,使學(xué)生在學(xué)習(xí)過(guò)程中能夠自我調(diào)控,也有助于初中階段學(xué)生自我概念發(fā)展的完善。

(三)注重發(fā)展性評(píng)價(jià)

布魯姆認(rèn)知目標(biāo)分類(lèi),是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜的排列,前一種類(lèi)別是后一類(lèi)別的基礎(chǔ),后一種類(lèi)別又涵蓋了前面的類(lèi)別,因此認(rèn)知的過(guò)程是螺旋式前進(jìn)的。關(guān)注思維結(jié)果的教育評(píng)價(jià)不能全面、準(zhǔn)確反映學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)程。在評(píng)價(jià)時(shí)考慮學(xué)生原有的基礎(chǔ),持續(xù)性地把握學(xué)生解決問(wèn)題的能力與創(chuàng)造能力的發(fā)展動(dòng)態(tài)是很有必要的。可以通過(guò)檔案袋的方式客觀而真實(shí)記錄學(xué)生動(dòng)態(tài)發(fā)展的過(guò)程,這有助于觀察分析學(xué)生認(rèn)知發(fā)展。

長(zhǎng)久以來(lái),無(wú)論是小學(xué)教育還是中學(xué)教育,評(píng)價(jià)的重心一直都放在對(duì)學(xué)習(xí)結(jié)果的關(guān)注上,學(xué)生學(xué)習(xí)的心理狀態(tài)、接受能力長(zhǎng)期被忽視。學(xué)習(xí)是一個(gè)整體,對(duì)初中生學(xué)習(xí)過(guò)程的評(píng)價(jià),對(duì)學(xué)習(xí)過(guò)程中思考過(guò)程的重視,會(huì)貫穿學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程的始終,甚至?xí)绊憣W(xué)生的一生,也關(guān)系到初中生的自我認(rèn)知與心理健康。因而,教育評(píng)價(jià)應(yīng)注重學(xué)生心理認(rèn)知,讓學(xué)生在已獲得的知識(shí)基礎(chǔ)上掌握新知識(shí),進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]洛林·安德森.分類(lèi)學(xué)視野下的學(xué)與教及其測(cè)評(píng)[M].北京:外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社.2018.

[2]魏本亞.教育評(píng)價(jià)[M].上海:華東師范大學(xué)出版社.2013.

[3]瞿媚,楊斐.對(duì)當(dāng)前學(xué)生評(píng)價(jià)存在問(wèn)題的思考[J].沈陽(yáng):沈陽(yáng)教育學(xué)院學(xué)報(bào),2011.

[4]王艷平.初中生自我概念、考試焦慮及其相關(guān)研究[D].安徽:安徽師范大學(xué),2007.