飛青點(diǎn)彩

葉英挺 竹大和男

最近在日本一藏家處上手了兩件龍泉青瓷,一件是明代的觀音佛龕,精雖精矣,卻無甚突出的地方。另一件元代點(diǎn)彩玉壺春瓶,則令人“一見傾心”。瓶子被主人置于壁龕上,墻上掛了畫,一旁還有簡約的花道等小擺設(shè),令人想起宋人的“掛畫插花”傳統(tǒng)。唐人云“玉壺買春,賞雨茅屋(唐司空圖《二十四詩品》·典雅)”,若說詩有詩品,那么瓷也可以有瓷“格”。如玉壺春這一造型,可奉為瓷品中之典雅一格。而這件玉壺春瓶可謂典雅格調(diào)的最好注解。

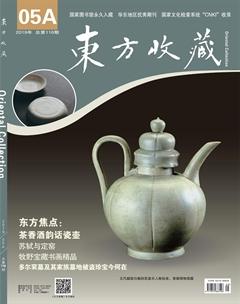

這件玉壺春瓶喇叭口,束頸,溜肩,垂腹圓鼓,圈足。整器輪廓線條流暢柔美如一水滴,端莊而不失靈秀,青釉呈色青瑩淡雅,質(zhì)感如冰似玉,褐斑點(diǎn)染自然,沖淡素雅。

褐彩裝飾,最早起源于西晉晚期的越窯,元代龍泉窯繼承發(fā)展了這一技法。它利用含鐵量較高的紫金土作材料,在青釉瓷上點(diǎn)染燒造,燒成后即呈褐斑裝飾。與青釉相襯,鮮明奪目,大大提高了紋飾效果的表現(xiàn)力。就傳世器而言,點(diǎn)彩手法在元代龍泉窯中的運(yùn)用比較廣泛,但精品并不多見。與普通青瓷相比,點(diǎn)彩青瓷對于釉色的要求無疑更高,過燒或欠燒導(dǎo)致的偏色,以及釉面的開片都會(huì)大大削弱褐斑的美感,甚至可能適得其反。其次,施彩手法也很關(guān)鍵,自然清新的彩斑令人遐想,而呆板造作的斑點(diǎn)恐有畫蛇添足之嫌。以此兩點(diǎn)而言,本品呈現(xiàn)的是一種罕見的“不完美之美”。本品器式比例精準(zhǔn),形制典雅,“美中不足”是燒制過程中溫度稍高,釉色并沒有達(dá)到“爐火純青”,包括圈足露胎處的火石紅,以及裝飾的褐斑呈色上均偏淡,且釉面有少量稀疏開片。但整器觀之,卻有一種獨(dú)特的沖淡之美,含蓄婉約,溫文爾雅。其實(shí),窯溫高了也不一定是“敗筆”,比如瓷化程度更好。如本品玉壺春瓶,相較于一般的龍泉青瓷器,釉質(zhì)更為瑩澈通透,如積水空明,褐斑雖不夠鮮艷,卻有水墨般的渲染效果與韻味,藝術(shù)感非常強(qiáng)。

類似點(diǎn)彩玉壺春瓶亦見于維多利亞與艾爾伯特博物館、瑞士遠(yuǎn)東藝術(shù)博物館等相關(guān)珍藏。最知名的一例則是現(xiàn)藏于大阪市立東洋陶瓷美術(shù)館,被日本指定為國寶的“元龍泉窯青瓷褐斑玉壺春瓶”, 日人呼作“飛青瓷花生”。“飛青”即指點(diǎn)彩,以字面解讀,猶如天邊飛來的一抹云霞,極富詩意。“花生”指花瓶,花養(yǎng)入花瓶能繼續(xù)存活,故曰“花生”。“飛青瓷花生”在當(dāng)時(shí)的日本是茶室、武士門第和朝臣書院等處用來裝飾茶道的花瓶。這幾例點(diǎn)彩玉壺春瓶,器式接近,體現(xiàn)出時(shí)代的共性。就釉色而言,是造化天成的不確定性,深淺濃淡中,是青釉呈色的千變?nèi)f化。而最具個(gè)性的則是褐斑的點(diǎn)染手法,褐斑有大有小,形狀不規(guī)則中仍能見出縱橫的差異,縱者如落紅,橫者如飛霞。若本品,則如朦朧水墨,正所謂“恬淡為上,勝而不美”。

玉壺春瓶形制優(yōu)美,用作花瓶自是風(fēng)雅。不過從多例考古資料來看,元時(shí)更多是用作酒器。元代墓葬壁畫及大量墓葬窖藏等出土器物的伴出關(guān)系表明,玉壺春瓶和匜(時(shí)人呼為“馬盂”)、盤盞是流行于元代的一套酒器組合。