自體跖肌腱扇形膜片移植聯合踝關節活動支具治療跟腱馬尾樣撕裂傷

馮繼華 徐遠坤 傅格深 鄭建平 毛曉暉 李旱雨 董正超

新鮮閉合性跟腱斷裂屬于臨床骨傷科需手術干預的常見病,該類疾病多發于年輕且體質量偏重的運動愛好者,運動者在無預防性狀態下,足處于突發劇烈背伸而導致跟腱斷裂。斷裂部位在跟腱止點近端2~6cm 區域[1],由于該處屬于完全腱性,缺乏彈性,血供薄弱,反復微小創傷后,肌腱容易出現勞損退變。新鮮閉合性跟腱較嚴重者,可呈馬尾拉絲狀損傷,而非銳性切割所呈光整狀,至于采取何種手術干預治療,能夠最大限度恢復跟腱的強度,且盡可能保留踝關節跖屈功能,仍是棘手問題。筆者采用自體跖肌腱扇形膜片移植聯合踝關節支具治療跟腱馬尾樣撕裂傷,效果良好,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 2012 年7 月—2018 年12 月浙江省衢州市中醫醫院骨傷科收治的跟腱馬尾樣撕裂傷患者20 例,男16 例,女4 例;年齡25~45 歲,平均36.7歲;受傷原因:運動傷18 例,其中打籃球傷8 例,踢球傷5 例,打羽毛球傷3 例,跑步傷2 例;非運動傷(車禍傷)2 例。本研究經醫院醫學倫理委員會審核通過,患者及家屬知情并簽署知情同意書。

1.2 診斷標準 跟腱斷裂的癥狀、體征及影像學診斷標準,參照《實用骨科學》[2]及《臨床骨科手冊》[3]:行走時跟腱部劇烈疼痛,不能以足趾站立,查體發現跟腱區域腫脹,觸痛,觸摸跟腱連續性中斷及凹陷,跖屈力弱,Thompson 試驗陽性,經MRI 影像證實。

1.3 納入標準(1)符合上述跟腱斷裂的診斷標準;(2)病程在受傷2 周內的新鮮跟腱斷裂;(3)撕拉性閉合跟腱損傷,呈馬尾樣撕裂,且不合并開放性皮膚損傷或缺失;(4)年齡10~60 歲;(5)能配合并耐受手術治療;(6)術后定期復查,臨床資料完整。

1.4 排除標準 合并有足踝其他部位受傷的患者,影響治療后效果評判的情形。

2 方 法

2.1 治療材料 愛惜邦肌腱縫合線、PDS(polydioxanone suture)縫合線,踝關節活動支具(Ober 牌,深圳市歐博醫療器材有限公司提供)。

2.2 麻醉及體位 全麻或腰麻,術中使用下肢止血帶,俯臥位,患肢常規消毒、鋪巾。

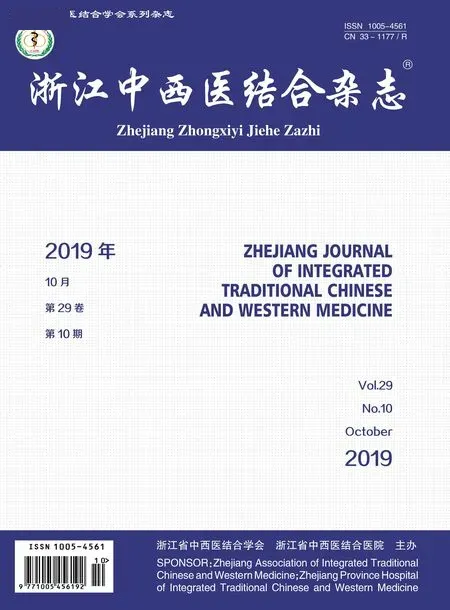

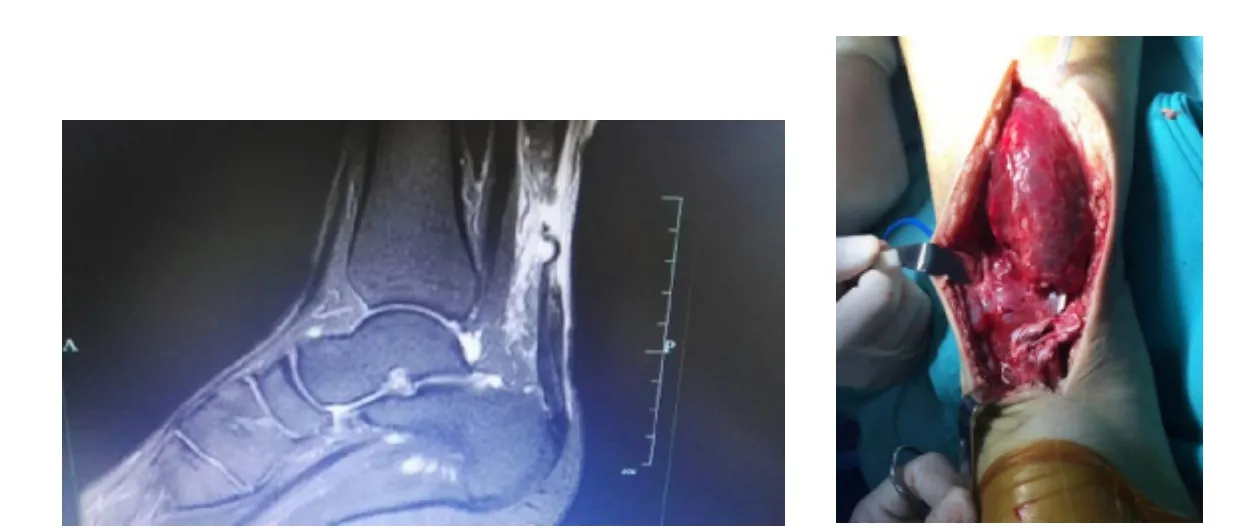

2.3 手術方法(1)皮膚切口及顯露:保持患肢屈膝跖屈位,在跟腱止點近端2cm 及其內側緣約0.5cm作10cm 左右縱形切口,切口始終避開跟腱后緣表面,即切忌在跟腱最突出皮緣表面作切口。淺層盡可能保護隱神經,深層打開深筋膜后切忌打開踝管,以防損傷其內肌腱、脛神經及脛后動靜脈等重要組織,顯露出的跟腱呈馬尾樣撕裂(見插頁圖1-2),同時尋找到跖肌腱,其在跟腱內側,并用縫線做標識備用,操作過程中保留跟腱外膜及腱周組織,不要過多剝離。(2)跟腱斷端吻合修復:顯露并整理跟腱遠、近斷端,特別是跟腱斷端呈馬尾狀撕裂腱性組織的處理,理順斷端撕裂的腱纖維組織,去除其周圍血腫,清理肉芽激化組織,剪除部分壞死變性腱性組織,切忌將所有馬尾狀撕裂腱性組織全部切除,造成醫源性跟腱缺損,張力過大難以縫合。保持膝關節屈曲30°和踝關節跖屈20°狀態下[4],用1 號愛惜邦肌腱縫合線kessler 端端吻合,首先讓跟腱各個撕裂斷面保持相同張力,同時兼顧斷端接觸面對合最大,盡可能將打結埋人吻合口內,并用4-0 號愛惜邦肌腱縫合線“8”字外加固鎖邊縫合,跟腱外膜暫不修復縫合。(3)自體跖肌腱扇形膜片移植修復:將上述做過標識的跖肌腱用肌腱剝離器作游離處理,切斷其近端,保留其遠端止點,從遠端抽出,其留存長度保持在15cm 左右,用引針將跖肌腱從跟腱同一層面,內、外側橫穿編織縫合加固,同時保持跟腱各個撕裂斷面相同張力,保留8cm 跖肌腱的近端肌膜鋪展開(見插頁圖3-5),使其形成一個約寬度3cm 的光滑扇形膜片,并用6-0 號PDS 縫合線包繞縫合在跟腱縫合段的周圍[5],最后將跟腱外膜覆蓋回跟腱表面(見插頁圖6),6-0 號PDS 縫合線縫合。整個手術過程,用濕鹽水紗布覆蓋皮下組織,避免手術部位組織干燥受損。

圖1、2 跟腱馬尾樣撕裂傷術前MRI 和術中情況

圖3、4、5、6 自體跖肌腱扇形膜片移植過程

術中膝關節屈曲30°位、踝關節跖屈20°位長腿保護性石膏外固定,術后24h 抬高止血,4 周后改短腿石膏繼續固定,8 周后改用短腿踝關節活動支具固定(見插頁圖7-8),使踝關節處于中立位,負重行走,支具關節活動范圍及足跟墊高度可逐步調節,直到患足達到10°的背伸,跖屈肌力達到4~5 級方能去除短腿踝關節活動支具[6],同時指導患者踝關節背伸、跖屈功能鍛煉。

圖7、8 踝關節活動支具保護下功能鍛煉

2.4 觀察指標 患者術后切口愈合情況、并發癥發生率及肌腱表面皮膚覆蓋情況等。

2.5 療效標準 Arner-Lindholm 療效標準[7]:優:無不適,肌力及行走正常,提踵有力,小腿周徑減少≤1cm,踝關節背屈或跖屈角度減少≤5°;良:有輕度不適,行走稍異常,提踵稍無力,患肢肌力較健側稍弱,小腿周徑減少1~3cm,踝背屈角度減少5~10°,跖屈角度減少5~15°;差:明顯不適,跛行,不能提踵,肌力明顯減弱,小腿周徑減少>3cm,踝背屈角度減少>10°,跖屈角度減少>15°。

圖9、10 術后傷口及跖屈功能恢復情況

3 結果

術后隨訪1.5 年,20 例中1 例術后未行復診效果不明,其余19 例跟腱馬尾樣撕裂傷患者愈合恢復良好,按Arner-Lindholm 療效評定標準,術后療效優13 例(68.4%),良5 例(26.3%),差1 例(5.3%),優良率94.7%;術后傷口17 例一期愈合,2 例存在皮下積血,經后期換藥愈合;跟腱再次斷裂未發生。

4 討論

跟腱手術首要治療目的是重建跟腱的連續性,恢復提踵和跖屈蹬力,預防術后再次斷裂[8],在保證跟腱連續性的同時,需保留跟腱的張力,張力過大影響肌腱愈合及后期功能鍛煉,張力過小減弱提踵和跖屈蹬力,最后兼顧肌腱原有彈性及防止二次斷裂。

臨床上治療新鮮閉合性跟腱斷裂多采取手術治療。手術方式及其演變主要包括:跟腱斷端直接縫合、跟腱周圍肌腱轉移修復、異體人工肌腱移植重建、自體肌腱移植重建等。本組患者采用自體跖肌腱扇形膜片移植修復跟腱馬尾樣撕裂傷,即為自體肌腱移植重建的一種形式,跖肌在小腿上作用已基本消失,屬于人類演化過程中退化肌肉,如同掌長肌腱,被公認是人體備用肌腱庫,常作為自體移植修補材料。

本手術采用跖肌腱修復跟腱,具有以下優點[9]:(1)就近原則,取材方便:跖肌腱與跟腱走形區域相同,且相互緊貼,易于取材,無需多做切口;(2)結構相同,避免排異:兩者均為腱性結構,彈性好,強度高,且無排斥反應,不影響皮膚切口愈合;(3)促進愈合,減少粘連:自體跖肌腱鋪開形成光滑膜片,既能達到加強跟腱吻合口的目的,又能使跟腱表面保持光滑、平整。減少術后粘連。(4)減少損傷,費用不高:可避免在其他部位切取組織,無需使用人工材料。既往跟腱斷裂修復后為避免再次斷裂,術者常采用長時間超膝、踝長腿石膏固定,這樣會導致腓腸肌、股二頭肌肌力下降,甚至出現一定程度的廢用性肌萎縮,同時增加術后康復治療的難度,延長跟腱康復的時間[10]。我們采用石膏與踝關節活動支具固定相結合,可以明顯縮短石膏固定時間,增加功能鍛煉機會,后期踝關節活動支具固定,可解放出膝、踝關節,最大程度保留關節活動度,避免石膏固定帶來的肌力下降、廢用性肌萎縮、關節軟骨退變、關節僵硬等并發癥,消除患者對鍛煉的憂慮,增大患者康復的信心。

治療要點及注意事項:(1)切忌在跟腱最突出皮緣表面作切口,這樣既可預防軟組織水腫導致皮膚張力過大,無法實現傷口一期縫合,又可避免術后皮膚肌腱粘連;(2)顯露過程中淺層保護隱神經,深層保護踝管內容物,避免醫源性損傷;(3)保持跟腱張力平衡,切忌將所有馬尾狀撕裂腱性組織全部切除,造成醫源性跟腱缺損,張力過大難以縫合和影響鍛煉,張力過小提踵和跖屈蹬力減弱,需保持膝關節屈曲30°和踝關節跖屈20°狀態下縫合;(4)跖肌腱與跟腱編織過程中,保持跟腱各個撕裂斷面相同張力,保留8cm 跖肌腱的近端肌膜,這樣才能保證平鋪展開,完整包套跟腱撕裂斷端;(5)術后石膏固定、踝關節活動支具保護、功能鍛煉、負重行走一定要循序漸進,需在醫師指導下進行。