基于慕課的混合式教學在IT 技術類課程中的應用

李永鋒

(臺州學院 電子與信息工程學院,浙江 臨海 317000)

0 引 言

IT 技術類課程是指與企業實際應用聯系非常緊密的課程,既包含各種流行的計算機編程語言,又包含與企業密切相關的應用技術[1],其具有內容多、知識連貫系統、工程應用性強和知識更新快等特點[2],且在互聯網上積累的大量技術資源,但傳統的教學存在如下一些問題。

(1)從教學的角度來說,傳統的教學模式重理論講解,輕實踐操作,理論和實際脫離[3];知識連貫性差,重基礎入門級教學,而鮮有后續更高級系統的工程應用;知識陳舊,教科書式的教學,而忽視了信息技術幾何級發展的特性,知識與實際需求脫節;考核不合理,期末試卷考核的分值占比較大,而考查能力的上機編程實踐過程分值占比少,導致的結果是學生為了期末考試而突擊考點,為分數而考試,而忽視了IT 技術類課程開設的本質,即通過不斷的編程實踐掌握解決實際問題的能力,以滿足用人企業的實際需求;學生的動手能力差,碰到實踐的問題產生畏難情緒;積極主動學習能力不強,僅局限于課堂的一畝三分地,很少主動地去應用互聯網上的廣泛分布的教學資源進行知識的鞏固和拓展,最終導致教學效果不理想,培養質量不高,產生了用人單位需求很大卻招不到合適人才的尷尬局面。

(2)從工程實踐的角度來說,傳統的實踐教學是按照教學計劃進度表擬定好的難易適中的驗證性和設計性的教學案例的形式進行的,這對鞏固課堂知識有一定的作用,但效果有限,不能很好地發揮學生的主動性和創造性,不能滿足企業的實際需求。另外,通過校企合作和新工科的方式進行聯合實踐教學,由于存在地方IT 企業偏少、熱度意愿不夠、雙方合作思路不清晰、政策難以落實、操作性不強等一系列問題,導致培養效果未能達到預期。

1 基于慕課的混合式教學設計思路

針對上述問題,以慕課為代表的創新信息技術教學理念與教學模式為目標,以地方本科院校IT 技術類課程為例,利用豐富的在線課程學習資源,構建面向IT 技術類課程的混合式教學課程模式,旨在推動改革傳統IT 技術類課程教學模式。結合地方性、應用性高校的辦學特點,采用在線課程學習資源在傳統IT 技術類課堂中的混合式教學實踐方法,使用在線課程學習資源的混合式教學流程,可以達到創新教學模式、提升教學質量、推動教學改革的效果。設計思路主要包括以下3 個部分,如圖1 所示。

(1)根據地方性應用型高校人才培養的要求和課程本身的教學要求,收集、整合和組織網上學習資源以及自制教學資源,形成有特色的教學資源庫,以便適應和滿足新型混合式教學模式的需要。

(2)利用優質的開放教育資源和基于雨課堂、課堂派、微信公眾號等智慧教學平臺開展教學練一體的案例式和項目式教學。引導學生學習方式的轉變,優化教師的“教”與學生的“學”、“課內”和“課外”銜接、“線上”與“線下”互聯。

(3)利用省級及以上的各種大學生競賽,開展“以賽促教、以賽促學”的教學實踐,培養學生的工程實踐能力和團隊協作精神。

圖1 基于慕課的混合式教學設計思路結構圖

2 基于慕課的混合式教學具體實施

2.1 實施方案

課題的教學設計實施方案包括課程知識點劃分、在線教學資源庫構建、教學過程設計與組織和過程考核設計4 部分,如圖2 所示。

圖2 教學設計模式實施方案

(1)課程知識點劃分。根據教師對自身和學習者知識儲備情況,按照軟件課程的特征、教學目標、學習內容等的要求,選好智慧教學平臺,并將課程知識點進行碎片化處理,按照知識體系標注基礎部分、重難點部分和擴展部分。

(2)在線教學資源庫構建。根據課程的知識體系進行個人知識建構、協作知識構建和社會認知知識構建[4],具體包括微課、微視頻、慕課、在線課程、教學課件、教學案例、教學素材、實訓資料、知識點測試題、單元測試題、期末測試題和社區論壇等教學資源的建設,以及方便學習者、資源、項目等的多維互動的預設知識點的構建,最后將構建的資源歸類到智慧教學平臺中。

(3)教學過程設計與組織。根據教學目標和教學計劃進度表的要求開展線上線下教學設計與組織,使學生的知識實現內化、外化、組合和社會化。具體包括課前預習、在線學習和自我測試等,課中答疑解惑、重難點講解、課堂互動、案例分析、新課播報等,課后效果統計、評估與反思、知識增強等教學過程。

(4)過程考核設計。建立以實踐操作能力、問題解決能力、互動合作能力為主的形成性和綜合性考核考評機制,加大實際操作能力和過程考核的比重,使每個部分的學習都能客觀公正。

2.2 IT 技術類課程課堂教學設計

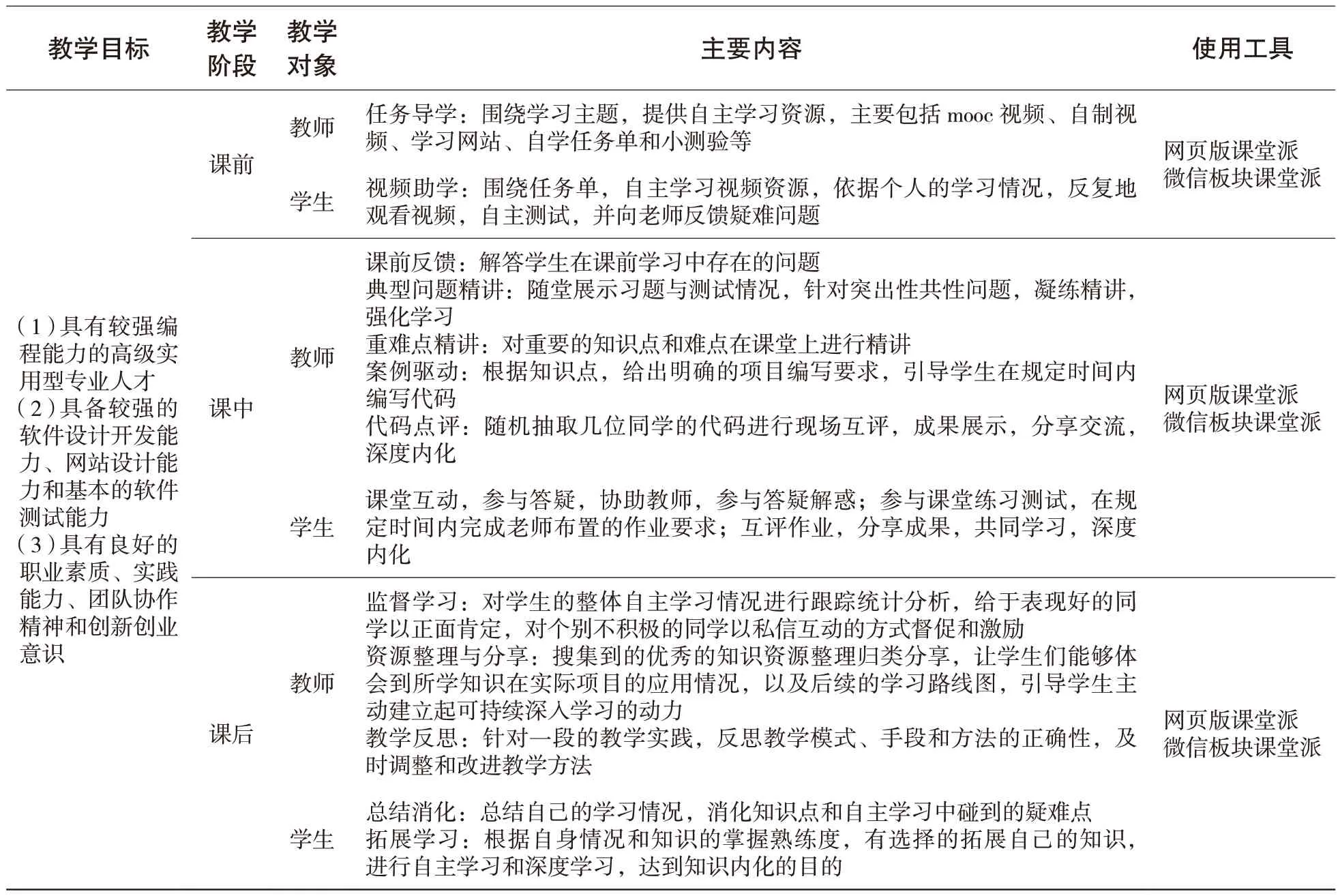

混合式教學模式的課程設計可分為課前、課中和課后3 個部分。在參考文章[5]和[6]的基礎上進行IT 技術類課程課堂教學設計,見表1。

3 基于慕課的混合式教學應用案例

我們以計算機專業基礎課程Web 前端開發技術作為教學內容,在課堂中運用智慧教學工具——“課堂派”構建智慧課堂。Web 前端開發技術是一門面向應用型本科院校計算機及相關專業的專業基礎課程,旨在培養學生的Web 前端開發的應用能力和素質為目標,以達到夯實基礎知識和應用技能的目的,為成為“互聯網+”下的“Web 全棧工程師”鋪平道路。

表1 IT 技術類課程教學設計

3.1 課前準備階段

(1)資源準備。課程資源的建設是混合式教學實施的前提。根據教學大綱和教學設計的要求,劃分各章知識點;然后,根據各個主題和知識點在百度、網易云課堂、慕課網、中國大學MOOC 等搜索引擎和在線學習平臺上搜索甄別相關知識點;接著教師在電腦端網頁版“課堂派”或微信版“課堂派”中建立課程,并將這些搜集的在線資源添加到“課堂派”的“備課區”內。對一些知識點無法找到合適的網上資料時,利用Catamsia Studio、Powerpoin 和Word 文檔等工具制作微視頻、PPT 課件和講義上傳至“備課區”。另外,在“課堂派”的備課區建立每一知識點作業題、測驗題和討論話題。

(2)創建課堂和班級。教師在教師在電腦端網頁版“課堂派”或微信版“課堂派”中建立相應班級。學生只需通過微信關注“課堂派”公眾號,輸入或掃描班級二維碼或邀請碼即可直接進入班級,參與課程學習。

(3)學習內容推送。教師將課前準備好的預習資料通過電腦端網頁版“課堂派”或微信版“課堂派”推送。學生可以通過“課堂派”微信公眾號收到教師推送的自學內容,并對在學習過程中存在的疑問進行在線標注、留言、收藏和分享和交流,也能夠自行發起“話題”進行互動。

3.2 課堂教學階段

(1)點名簽到。課堂點名是約束學生學習的一種必要手段。通過“課堂派”提供的基于位置的點名功能,建立點名文件推送給微信端。學生收到微信后,點擊簽到按鈕。教師在課堂上及時可以看到簽到情況,對于沒有開啟位置信息或位置誤差較大的學生,進行現場點名確認,確保點名準確。

(2)答疑解惑。根據學生的預習情況,講解自測題和作業中錯誤率比較高的題目,以及ppt課件中標注不懂的問題和“話題”中討論的問題,學生帶著問題進入聽課模式。同時,學生也可以現場提出問題,解決問題。

(3)課堂互動。利用“課堂派”的互動功能講授新課,教師的課件可以同步到每一位的微信端。教師可以利用“課堂派”的小黑板功能進行知識點的講解,利用搶答、隨機提問、彈幕等小工具進行師生互動,提高學生的參與度。

(4)隨堂測試。教師講授部分知識點后,可以發放練習題,以便學生及時鞏固所學知識點。學生在微信端進行及時作答,對需編程的題目可以在電腦上編輯完成后將代碼和運行效果拍照后上傳。教師根據學生的試卷回答情況,發送小紅花獎勵,充分激發學生學習積極性,活躍課堂氣氛。

3.3 課后鞏固階段

(1)布置作業。下課后,教師可將作業在電腦端編輯好后,直接上傳到課堂派中發送給學生。學生在微信中可以查看作業并完成上交。教師可以在線審閱學生的作業,并在作業中直接進行批注。學生可以在微信端看到批改情況。

(2)監督學習。課堂派中可以看到每位學生對教師推送知識的學習情況,以及作業的完成情況。對未能及時完成的同學發送私信進行提醒,督促每位同學都能及時的完成課前預習和課后鞏固內容。

(3)課后復習。學生通過微信端可以無限次地查看課堂上的課程內容、瀏覽課件、查看作業、自測題,以便彌補、鞏固和內化所學知識。

3.4 教學效果分析與反思

本課程自進行混合式教學以來得到學生的充分肯定。在課程教學效果問卷調查中,分“十分滿意”“滿意”“一般”“不滿意”“很不滿意”幾個選項以及“您的建議”填寫欄目在2017 級計算機專業約120 學生進行推送調查,收回樣例101份,結果反饋是“十分滿意”達到46.72%,“滿意”達到42.86%,“一般”僅為9.52%。“您的建議”中表示這這門課很感興趣,希望繼續深入學習的學生約達90%。該課程的有效教學效果為同學們在后續的專業課程學習奠定了厚實的基礎,也極大地加強了同學們的專業興趣和自信心。

本課程也充分詮釋了“以賽促教、以賽促學”的理念。將競賽觀和競賽題目帶到課堂,分析賽題知識點,通過賽題來講解知識點。其結果是學生參與各種計算機專業相關的科技競賽的積極性提高了。在未進行課程改革之前,學生參與各種競賽的積極性不高,很重要的原因是知識掌握不熟練,新技術鮮有接觸,畏懼具有挑戰性的實踐項目。進行課程改革之后,各大競賽的報名人數歷年增長,獲獎比例一年比一年強。

當然,開展混合式的教學對課堂進行改革,是具有挑戰性的工作。教師需要轉變角色,從以教為主的教學模式轉變為以教學并重的教學模式,花更多的時間和精力投入到課堂教學活動設計中來。同時,需要不斷地更新自己的知識,掌握最新的教學理念、微視頻的制作技術和課堂派智慧教學平臺等,進行大量的實踐探索。但探索對學生有益的教育模式,開展智慧教學是教育工作者的價值所在。

4 結 語

以教育信息化帶動教育現代化已成為未來高校教育教學改革與發展的必然趨勢。慕課作為一種新的教育信息技術和模式,對我國的教育信息化起到了重要的推動作用。大量研究證實,基于慕課的混合式教學模式應用于IT 技術類課程進行有效教學是可行的。我們結合慕課的優勢特點,對IT 技術類課程的教學改革進行的分析設計,利用雨課堂、課堂派和微信公眾號等智慧工具進行了混合式教學實踐,以便建立更合理的考評機制,最大限度地提升教學質量,培養符合信息時代特征和需求的人才。