早期康復治療對重癥監護室氣管切開術后下呼吸道感染患者的臨床觀察

楊學婧,楊述鳴,趙 磊

(內蒙古自治區呼倫貝爾市人民醫院,內蒙古 呼倫貝爾021008)

下呼吸道感染是住院患者最常見的疾病和并發癥,氣管切開術后患者肺部感染發生率高達32.9%~88.3%[1-2].氣管切開術是重癥監護室內最有效的搶救措施,氣管切開的同時,氣道與外界環境相通,病菌、細菌等會直接進入呼吸道內,嚴重破壞呼吸道屏障,導致院內感染的發生率顯著上升[3].臨床常規治療氣管切開術后下呼吸道感染主要采用抗生素配合霧化治療[4],而康復治療方法主要包括呼吸訓練、運動療法、物理治療等.本研究將常規護理結合康復治療應用于重癥監護室氣管切開術后下呼吸道感染患者,療效顯著,現報道如下.

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年10月至2018年10月在呼倫貝爾市人民醫院康復醫學科重癥監護室收治的120例氣管切開術后下呼吸道感染患者,按照隨機數字表法將患者分為對照組和觀察組,每組60例.對照組男31例,女29例;平均年齡(51.06±8.35)歲;平均病程(12.6±3.51)d.觀察組男25例,女35例;平均年齡(50.52±7.23)歲;平均病程(11.5±3.89)d.兩組患者年齡、性別和病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性.

1.2 納入標準 符合原衛生部制定的《醫院感染診斷標準》[5];生命體征穩定;痰液潴留;慢性肺部疾病或肺部疾病;異常呼吸模式;呼吸肌無力.

1.3 排除標準 生命體征不平穩,體溫>38.5℃者;血氧飽和度<90%者;心率<40次/min或心率>130次/min者;氧濃度>60%者;呼氣末正壓≥10 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)者;急性期心肌梗死、平均動脈壓<60 mm Hg(1 kPa=7.5 mm Hg)或>110 mm Hg者;不穩定骨折者.

1.4中止與剔除標準 依從性差,自行退出或中途轉院者;發生嚴重不良反應者;未按制訂的治療方案治療或臨床資料收集不全者.

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規護理治療.①肺部感染處理方法:觀察痰培養,依據患者病情和化驗結果選擇抗生素.②配合霧化吸入治療.③人工氣道管理制度:嚴格遵守無菌操作,及時吸痰,調節管道以增強濕化效果,觀察記錄每次排出的痰液情況.治療療程為15 d.

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上給予肺部呼吸康復治療.患者入院后,進行康復評價,根據評價結果選擇訓練方法.主要包括:①呼吸訓練:糾正錯誤呼吸方式,指導患者進行有效正確的呼吸模式.A.腹式呼吸通過有意識延長吸、呼的時間,以腹部起伏進行深、緩有規律的呼吸運動,將氣息從胸腔深處引至腹腔.每組5次,每日3組.B.縮唇呼吸法為患者閉嘴經鼻吸氣,縮口唇做吹口哨樣緩慢呼吸氣4~6 s,以可輕輕吹動面前30 cm的白紙為度.每組5次,每日3組.C.抗阻呼吸訓練是以胸式呼吸為主,在患者胸部放置0.5~1 kg沙袋進行呼吸訓練.每組5次,每日1組.②輔助咳嗽排痰訓練:指導患者進行咳嗽反射練習.A.體位引流的同時進行呼吸道濕化20 min后進行背部叩擊振動5 min,主動咳嗽10~20次.B.手法刺激咳嗽為在患者吸氣終末時,醫師用拇指與食指在環狀軟骨與胸骨柄交界處稍用力向內按壓,至痰咳出.每次20 min,每日2次.③運動療法:日常臥位為良姿位擺放.被動運動是被動活動周身大關節10 min,每側肢體至少5 min;翻身、坐起訓練每組3次,每日4組.④胸肺部物理治療:包含功能性電刺激和超短波.功能性電刺激即采用粘貼于體表的電極對膈神經運動點進行刺激,每次20 min,每日1次.超短波可作用于炎癥部位,每次10 min,每日2次.治療療程為15 d.

3 療效觀察

3.1 觀察指標 觀察兩組患者肺部感染發作次數、用于治療肺部感染抗生素人均使用費用、氣管導管拔管次數及平均帶管時間.

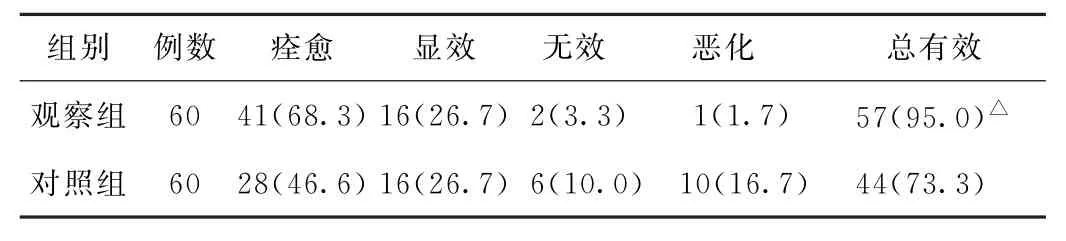

3.2 療效評定標準 參照《抗菌藥物臨床指導原則》評定[6].痊愈:療效指數≥20%;顯效:12%≤療效指數<20%;無效:-12%≤療效指數<12%;惡化:療效指數<-12%.總有效率=(痊愈例數+顯效例數)/總例數×100%.

3.3 統計學方法 采用SPSS 18.0統計軟件處理數據.計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗.P<0.05為差異具有統計學意義.

3.4 結果

(1)平均帶管時間、氣管導管拔管次數比較 治療后,觀察組氣管導管拔管次數為52次,多于對照組的28次,差異有統計學意義(P<0.05).觀察組平均帶管時間為(22.46±7.62)d,明顯少于對照組的(40.95±13.38)d,差異有統計學意義(P<0.05).

(2)肺部感染發生例數比較 觀察組肺部感染發生例數為28例,明顯少于對照組的50例,差異有統計學意義(P<0.05).

(3)醫治肺部感染的抗生素使用費用比較 觀察組醫治肺部感染的抗生素人均使用費用為(1 564.79±784.85)元,明顯低于對照組的(2 450.36±897.12)元,差異有統計學意義(P<0.05).

(4)臨床療效比較 觀察組總有效率顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05).見表1.

表1 兩組氣管切開術后下呼吸道感染患者臨床療效比較[例(%)]

4 討論

下呼吸道感染主要包括急性氣管支氣管炎、慢性支氣管炎、肺炎等,在我國報告的院內感染病例中,下呼吸道感染是最為常見的院內感染.住院期間發生下呼吸道感染的原因包括患者自身因素、醫院環境及各種診療措施等[7].本研究主要分析將早期康復治療應用到重癥監護室氣管切開術后下呼吸道感染患者,為預防控制院內下呼吸道感染提供依據.呼吸訓練可以提高呼吸肌的肌力、耐力和協調性,改善患者心肺功能.有研究表明,腹式呼吸可通過增加膈肌活動度及功能,使肺泡充分膨脹,增加氣體交換,提高通氣功能,可更有效地補償肺部病變時胸式呼吸的不足[8].研究調查表明,重癥監護室內患者由于長期臥床,機體抵抗外界感染能力下降,呼吸道清除分泌物能力降低,使細菌微生物更易于滋生,提高肺部感染率,甚至會導致呼吸衰竭、肺不張,對患者生命健康造成嚴重威脅[9].咳嗽輔助排痰訓練可以有效清除呼吸道內過量分泌物,預防及控制肺部繼發感染.運動療法可通過運動再學習改善患者呼吸系統功能.研究顯示,運動訓練可以向中樞神經提供感覺、運動和反射刺激,促進全身血液循環,提高新陳代謝的速度,增強患者體質,從而達到提高患者免疫力的效果[10].物理治療中超短波可以改善肺部微循環,促進新陳代謝,達到消炎抑菌的目的[11].功能性電刺激刺激膈神經運動點,改善患者的通氣狀況,加快血液循環.物理因子治療肺部感染可以降低抗生素的耐藥率,縮短治療時間,有利于患者預后[12].

本研究結果表明,對重癥監護室氣管切開術后下呼吸道感染患者在常規護理治療基礎上配合早期康復治療,能夠有效減少肺部感染發作,提高氣管導管拔管率和縮短平均帶管時間.但本研究由于人力原因未進行遠期療效觀察,期望進一步開展此研究,進一步改善患者預后,提高患者生活質量,使其早日回歸家庭和社會.