米氏消瘀降濁湯治療緩解期痛風性關節炎療效觀察*

杭 程,肖 洋,祁海燕,王高雷,柯 婷,黃 倩,韓瑞沄

陜西省中醫醫院 (西安 710003)

痛風性關節炎是一種多發的慢性炎癥性代謝病/風濕病,隨著現代人民生活水平的提高,近年來痛風性關節炎的患病率及發病率日漸增多[1],為僅次于糖尿病的第二大代謝性疾病[2]。在中國大陸,據2000-2014 年的一項大型研究,痛風及高尿酸血癥的發病率分別為 1.1% 和13.3%[3]。痛風主要與高尿酸血癥和(或)嘌呤代謝紊亂[4]及炎癥小體的激活相關,其病理學基礎是尿酸代謝異常(生成過多、排泄減少),致使機體尿酸水平升高,并以結晶鹽的形式沉積于關節、組織、臟器等處,引起非感染性炎癥反應,導致痛風性關節炎發生。研究顯示約有10%~20%的高尿酸血癥患者可發展成為痛風[5],而尿酸升高亦是高血壓病、冠心病、高脂血癥、肥胖的獨立危險因素[6],故控制血尿酸水平,調節機體代謝紊亂,不僅可以防止痛風急性發作,對心血管疾病亦為重要。

對于高尿酸血癥的治療國外大多指南首先推薦別嘌醇,因為包括中國在內的許多亞洲國家人種存在HLA-B*5801基因,致使應用別嘌醇時存在超敏反應[7],加之高尿酸血癥患者中約有90%以上為排泄不良型[8],故而苯溴馬隆而成為我國高尿酸血癥、痛風指南、共識中的寵兒。

中醫對痛風的論述早已有之,早有“白虎節”“歷節病”等病名,漢朝以后便有文獻資料提及“痛風”一詞。梁·陶弘景在其著作《名醫別錄》中首提“痛風”,元·朱丹溪認為“痛風”便是“歷節病”,與痰濕阻絡密切相關[9]。對于痛風形成病因認識繁多,有醫家認為主要病機為內濕,為先天不足,寒濕、痰濁、瘀血等留滯經脈而發[10],有醫家認為“百病皆由脾胃而生”,痛風的發生以脾胃虛弱為關鍵,責之于痰濕內阻,飲食攝生不甚等。通過長期臨床實踐,科室提出治療緩解期痛風性關節炎“健脾祛濕、化瘀通絡”的方法,采用經驗方米氏消瘀降濁湯治療緩解期痛風性關節炎,以達純中藥調節尿酸代謝,防止痛風再發的目的。

資料與方法

1 一般資料 選取2017年5月至2018年5月陜西省中醫醫院米氏內科門診及住院患者,共納入病例60例,根據隨機數字表產生的隨機數字,按照就診先后順序隨機分為治療組與對照組兩組,治療組選取30例,男性25例,女性5例;年齡分布在31~75歲,平均年齡52.4歲;病程最短6個月,最長20年。對照組納入30例,男性27例,女性2例;年齡分布在35~73歲,平均年齡54.9歲;病程最短9個月,最長18年。將兩組患者的基本資料進行歸納總結,并經過統計學的處理,均無顯著性的差異(P>0.05),兩組具有可比性。

納入標準:西醫參照《2016中國痛風診療指南》[11]已診斷為痛風并處于緩解期患者;中醫參照《中醫病證診斷療效標準》[12]辨證屬脾虛濕盛、瘀血阻絡型的診斷標準;年齡在15~75歲之間,性別不限;在研究前一周未服用其他影響尿酸代謝的任何藥物。符合臨床倫理規范等規范標準。

排除標準:與上述納入病例要求不符;對本次實驗所使用的相關藥物過敏者;既往有嚴重的基礎疾病者,身體不能耐受長時間的試驗要求;患有嚴重的精神類疾病患者;由于患病時間過長,已造成關節嚴重受損畸形,影響關節功能活動者;妊娠及哺乳期婦女等。

2 治療方法 治療期間首先對患者進行健康宣教,對其生活方式進行干預,讓其意識到控制飲食及生活方式干預的重要性。結合《2016中國痛風診療指南》[11]痛風患者應遵循的生活方式指導原則,囑患者:①調暢情志,避免過度緊張;②戒煙、禁酒;③低嘌呤飲食,禁止食用如動物的內臟、魚蝦、海蟹等高嘌呤食物;④注意關節保暖,防止關節受涼、受寒;⑤體重指數未達標的患者,應嚴格控制飲食,適當運動,從而減輕體重,同時應避免勞累及過度關節活動;⑥大量飲水,每日飲水量應大于2000 ml,以促進尿酸的排除,飲用水盡可能以堿性飲料為主(如蘇打水),以中和尿酸,防止尿酸鹽沉積。

2.1 對照組:給予苯溴馬隆(國藥準字J20090012,規格:50 mg/片) 50 mg,1次/d。 兩組均以10 d為1個療程。服用1個療程后停藥1周進行療效評價。

2.2 治療組:治以健脾祛濕、化瘀通絡為法,采用米氏消瘀降濁湯治療(生白術 30 g,蒼術、茯苓、車前子各15 g,生薏苡仁30 g,黃柏10 g等),每日1劑,水煎400 ml,每次200 ml分2次溫服,中藥均來自陜西省中醫醫院中藥房。

3 觀察指標 臨床療效及治療前后血尿酸濃度的變化,治療前后血脂、血流變,安全性指標,不良反應,治療前后證候積分變化等情況。

4 療效評定 參照2002年《中藥新藥治療痛風的臨床研究指導原則》相關療效評價標準,及中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》(ZY/T001.1-94)進行臨床療效評估。臨床控制:關節紅腫、疼痛等癥狀消失,關節正常活動,積分減少≥95%。顯效:關節紅腫、疼痛等癥狀消失,關節不受限活動,積分減少≥70%,<95%。有效:關節紅腫、疼痛等癥狀基本消除,關節活動輕度受限,積分減少≥30%,<70%。無效:關節紅腫、疼痛等癥狀和關節活動情況均無明顯改善,積分減少<30%。

結 果

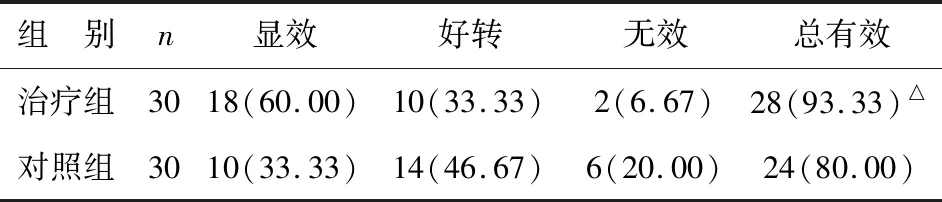

1 臨床療效對比 經過臨床觀察可以發現,對于緩解期痛風性關節炎的治療,治療組有效率顯著高于對照組,見表1。

表1 兩組治療臨床效果比較[例(%)]

注:與對照組比較,△P<0.05

2 治療前后兩組患者血尿酸水平、證候積分比較 治療前治療組患者和對照組患者血尿酸濃度比較(P>0.05),差異無統計學意義。治療后,兩組患者的血尿酸濃度均較前有所下降,治療后治療組患者和對照組患者的血尿酸水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),說明治療組與對照組降尿酸水平相當。在證候積分方面,治療前兩組患者癥狀積分比較(P>0.05),無統計學差異。治療后對照組高于治療組,兩組比較,有統計學差異(P<0.05),證明治療組在緩解患者的臨床癥狀方面要優于對照組。見表2。

表2 兩組患者治療前后血尿酸水平和證候積分情況比較

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

3 兩組患者治療前后血脂、血流變水平比較 治療前治療組患者和對照組患者血脂、血流變水平比較(P>0.05),差異無統計學意義。治療組治療后TG、CHO、HDL-C、血漿黏度方面比較均有明顯的差異(P<0.05);對照組治療后TG、CHO、HDL-C、血漿黏度方面比較無明顯統計學差異(P>0.05);以上說明治療組在降低血脂(TG、CHO、HDL-C)、改善血流變(血漿黏度)方面治療組均較對照組有效。見表3。

4 安全性指標治療前后比較 對照組與治療組患者在治療前后兩組安全性指標包括肝功(ALT)腎功(BUN、Cr)相比較,差異無統計學意義(P>0.05),說明治療組藥物可以安全使用,見表4。

5 不良反應 對照組有例出現輕度惡心,4例出現痛風性關節炎再發,同時給予口服秋水仙堿1 mg 3次/d后疼痛緩解,順利完成觀察周期。治療組有一例出現輕度腹瀉(詢問與不潔飲食相關),余均無其他不適,不影響繼續治療。

表3 兩組患者治療前后血脂、血流變水平比較

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

表4 治療前后兩組患者安全性指標比較

討 論

對于痛風的治療根據不同分期,現代醫學常選用非甾體類消炎藥(如依托考昔、塞來昔布等)、鎮痛藥物(如秋水仙堿)或促排、抑制尿酸生成藥物(如苯溴馬隆、別嘌醇、非布司他等),甚至激素(起抗炎止痛效果,但撤藥后容易發生反跳)進行對癥治療,雖臨床起效明顯,但卻存在一系列的不良反應[13]。如上述臨床觀察發現服用苯溴馬隆組有1例出現輕度惡心,4例出現痛風性關節炎再發,而治療組則相對安全。這說明苯溴馬隆雖能有效降低尿酸,但在使用過程中卻會因尿酸排泄過快,尿酸水平突然降低而加速尿酸結晶在關節的沉積,從而誘發痛風的發生,而尿酸鹽沉積于腎臟則可能是苯溴馬隆導致腎臟損害的原因之一,故而在臨床應用常要求適當服用碳酸氫鈉以堿化尿液[14]或預防性的使用秋水仙堿/NSAIDs。

中藥因臨床療效較佳、副作用少等原因已成為治療高尿酸血癥、痛風的一種有效手段。現中藥對于基因水平探討及各類藥物的作用靶點和途徑已成為現在的研究熱點,并由較為系統、有效的研究,因此中醫藥在治療痛風性關節炎方面有較大的優勢。現代[15]多認為痛風的常見病因病機為濕濁瘀滯。本科室在長期的臨床經驗中發現本病的病因為嗜食肥甘之品或飲酒過度,致脾胃受損,運化失調,濕熱內生,復感外邪,邪毒滯留經絡,痰瘀互阻于肢體關節,久則臟腑受損而發,在治療本病時提出“健脾祛濕、化瘀通絡”的米氏消瘀降濁湯。

方中生白術、生薏苡仁、茯苓、車前子為君藥,其中生白術功能燥濕利水、健脾益氣;生薏苡仁獨入陽明,清熱利濕而利經絡;茯苓具滲濕利水,健脾和胃,寧心安神之功,以健脾運肺而滲利水濕;水濕內盛,泛溢機體,肢體脈絡為濕邪所阻,痹阻不通,故加車前子清熱利濕。以上諸藥物配合,共奏健脾補中,化瘀利濕之效。當歸、生地共為臣藥,其中當歸功能補血活血;生地清熱養陰,可防止諸藥溫燥過度。黃柏、蒼術為佐藥,其中黃柏性味苦寒,寒可清熱,苦能燥濕。黃柏性沉降,可清下焦之濕熱,入肝腎二經。如《珍珠囊》中云:“黃柏之用有六,泄膀胱龍火,一也;利小便結,二也;除下焦濕腫,三也等。”蒼術味苦而性溫,芳香燥濕,藥力可直達中焦脾土,善于燥濕健脾,如《本草綱目》中言“蒼術可治濕痰流飲”。黃柏蒼術合用,中下相宣,標本兼治,尤以燥濕清熱之力為強,為治療濕熱下注所致的筋骨疼痛、足膝紅腫等癥候的首選方劑。川牛膝、炙甘草為使藥,川牛膝性平,味甘味苦,歸肝腎二經,可用于治療跌撲損傷,風濕痹痛等證,久病易致肝腎虧虛,故加入川牛膝以補肝腎、強筋骨,祛瘀止痛,配合炙甘草調和諸藥。諸藥合用,共奏化瘀通絡、健脾祛濕功效,從脾虛為論治之本,濁瘀阻絡為病之標,以補人之宗氣,濡養先后天,化濁祛瘀通絡,從而體現“固本祛瘀”思想。

對于米氏消瘀降濁湯方中藥物組成,基于基因水平探討及各類藥物的作用靶點和途徑據亦有一定研究,如FU Y[16]等通過抑制XOD的活性水平來抑制尿酸生成過量,以達到降低尿酸水平的效果,從而降低高尿酸血癥的發生率,達到預防、治療痛風性關節炎。據付鈺[17]等對于14種不同中藥材提取物抗痛風體外活性研究,證實生地、甘草具有黃嘌呤氧化酶抑制活性。據段富津[18]等關于黃柏與蒼術提取物對高尿酸血癥小鼠血尿酸的影響一文中提出黃柏、蒼術的提取物,對于降低血清尿酸水平具有明顯的藥理作用。據單瑋等[19]等研究證明三妙丸(黃柏、蒼術、川牛膝)能有效降低NF-κB P65 的基因表達水平,若牛膝劑量加大,NF-κB P65 下調,表達作用會更加明顯。據肖開等[20]關于薏苡仁的現代研究分析證明,薏苡仁具有很好的抗炎鎮痛之功。Hu QH[21]等證實,四妙丸(蒼術、黃柏、薏苡仁、川牛膝)可以通過降低小鼠體內的mOAT1、mGLUT9的mRNA及蛋白表達水平,從而達到降低尿酸水平的作用。

綜上所述,米氏消瘀降濁湯對于緩解期痛風性關節炎尿酸偏高患者具有獨特療效,不良反應少,能有效改善患者不適癥狀,且不易誘發急性痛風性關節炎發作,而西藥在降尿酸方面存在一些問題[22-23]。由于本次納入病例樣本量少,實驗方法有限制,對于該方缺乏大樣本的觀察,也未系統闡明該方降尿酸的機理。但中藥在降尿酸同時不易誘發痛風性關節炎急性發作方面值得廣泛關注,且中藥毒副作用少,安全性高[24],探明其機理及有效藥物成分對于開發新藥有重要的意義。近年來,眾多研究表明中西醫結合治療優于單純中醫或西醫治療[25],加強對中醫藥的研究不僅有利于發揮中醫藥優勢,亦可提升中醫藥地位,具有重要的醫學和社會意義。