針刺聯合弧刃針療法治療肩周炎療效及對患者肩關節功能、活動度、肌力的影響*

王會麗,劉瑞芳,馬愛琴

河南省駐馬店市中醫院針灸科(駐馬店463000)

肩周炎是骨科常見的慢性無菌性炎癥,主因機體外感風寒或受到勞累后肩部出現疼痛或關節功能障礙。本病日輕夜重,若得不到有效治療可嚴重影響肩關節功能活動,甚至出現肌肉萎縮退化,常影響日常工作生活,降低生活質量[1]。臨床上西醫主要依靠封閉療法來暫時緩解疼痛,缺乏系統治療方案,難以根治,患者往往承受較大痛苦;而中醫認為本病屬“痹癥”范疇,可通過針刺及針刀治療來緩解肌肉痙攣,松解粘連,改善血液循環,減輕疼痛,恢復肩關節功能[2]。本院秉承傳統中醫理念,并聯合我院實際經驗,通過應用針刺療法與弧刃針療法對肩周炎患者進行治療,療效理想。現將整體情況闡述于下文。

資料與方法

1 一般資料 自本院所收治的肩周炎患者中選取87例納入本次研究。入選患者條件:①符合《實用骨科學》[3]之相關診斷標準:患者以中年居多,起病緩慢,發病時間長,肩關節陣發性疼痛,夜間為著,時可痛醒,不能完成諸如上舉、外展等動作,不能獨自完成穿衣、洗臉等基本動作,部分病史較長患者肩部肌肉可出現萎縮,甚至出現“方肩”畸形;②患者本人充分了解本實驗后,自愿加入本次實驗,并簽署知情同意文件;③本研究獲得本院倫理委員會批準,在其監督下實施。凡符合以下任何一條的患者予以排除:①不符合納入診斷標準,或雖符合納入標準但因各種因素未按規定完成所有治療,影響效果判斷者;②合并心腦血管、肝、腎和造血系統等嚴重危及生命的疾病以及精神病患者;③年齡在70歲以上者;④妊娠或哺乳期患者;⑤合并肩關節嚴重骨質疏松、骨結核、骨腫瘤者;⑥肩部外傷尚未痊愈者。將全部患者按隨機法分為觀察組44例,對照組43例。對照組患者中男24例,女19例,年齡為46~56歲,平均(49.62±2.77)歲。觀察組患者中男23例,女21例,年齡為47~57歲,平均(48.91±3.01)歲。兩組患者的一般資料可滿足平行對比要求(P>0.05)。

2 治療方法 觀察組采取針刺治療聯合弧刃針治療。針刺治療:患者采取側臥位,患肩在上,使用一次性標準40 mm毫針,用75%酒精對于肩髃、肩髎、肩前穴進行常規消毒,快速進針,以平補平瀉法行針,得氣后留針約20 min,每天治療1次,每周5次;弧刃針治療:患者采取坐位,選取定點如下:①操作者輔助將患肩向外旋、外展,然后內旋、內展,選取痛點定位;②操作者輔助將患肩做最大限度反手撓背位,并做最大限度上舉,選取痛點定位;③肩周炎患者通常選用盂下結節、喙突、肱骨大結節、肱骨小結節嵴等處聯合治療。定位后,于選取定點處以2%碘伏消毒,鋪洞巾,選取0.7 mm×38 mm規格標準弧刃針,針體與皮膚垂直,快速進弧刃針刀,直達皮下。進針后,觀察患者反應,若無出現過激反應即可逐漸對痛點進行松解,當聞及“咔嚓”聲響或手下有落空感時即止,快速出針。待所選取定點均施術完成后,撤去洞巾,再次消毒,并于傷口表面以輸液貼覆蓋,避免傷口感染,1周治療1次。對照組僅接受針刺治療,治法及選穴同前。兩組患者均治療4周后測定治療效果。

3 療效標準 分別于治療前及治療結束后對兩組患者療效采用UCLA法[4]測評,由專業醫務人員進行評價,測評內容包括疼痛感、日常生活能力等,總分35分,分數越高,肩關節恢復療效越好。療效判定標準積分為[(治療后積分-治療前積分)/治療前積分] ×100 %,其中標準積分≥85%為治愈,85%<標準積分≤70%為有效,70%<標準積分≤60%為顯效,標準積分<60%為無效。總有效率為治愈+有效+顯效。

4 觀察指標 肩關節功能測定:采用NEER量表[5]對兩組患者治療前后進行測評,滿分100分;肩關節活動度測定:分別于治療前后測定患者肩關節內收、外展、內旋、外旋、伸展角度并記錄,其中肩關節活動正常為內收、外展170°~180°,內外旋均>90°,伸展45°~50°,肩關節輕度受限為內收、外展130°~169°,內外旋60°~89°,伸展25°~44°,肩關節中度受限為內收、外展90°~129°,內外旋30°~59°,伸展10°~24°,肩關節重度受限為內收、外展≤89°,內外旋均≤29°,伸展≤9°;肌力測定:依據國家中醫藥管理局頒布的《中醫病癥診斷療效標準》[6],肩關節肌力正常標準為有力,工作時無疲勞感;輕度受限:工作30 min后感到疲勞;中度受限:工作10~15 min感到疲勞;重度受限:工作數分鐘即感疲勞。病情程度以計分法評估,計分范圍為0~5分,正常記5分,重度受損記0分。

5 統計學方法 運用SPSS 17.0統計學軟件對數據行處理。計量資料以均數±標準差表示,采用t檢驗,計數資料以百分率表示,采用χ2檢驗,均以α=0.05為檢驗水準。

結 果

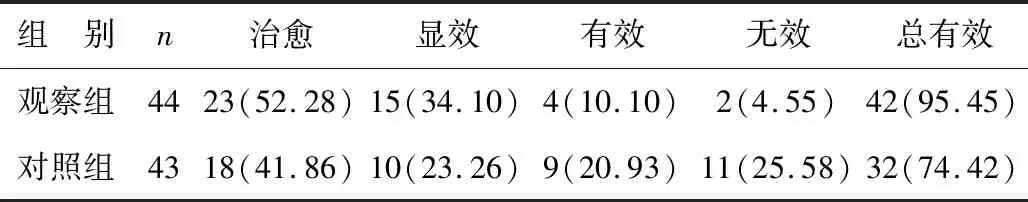

1 兩組臨床療效評估比較 觀察組治愈23例,總有效率為95.45%,對照組治愈18例,總有效率為74.42%,與對照組對比觀察組療效更為優異(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效評估對比[例(%)]

2 肩關節功能與肌力測試 治療前兩組肩關節功能與肌力無明顯差異(P>0.05);治療后兩組患者上述指標有所改善,同時治療后觀察組指標均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組治療前后肩關節功能與肌力測試

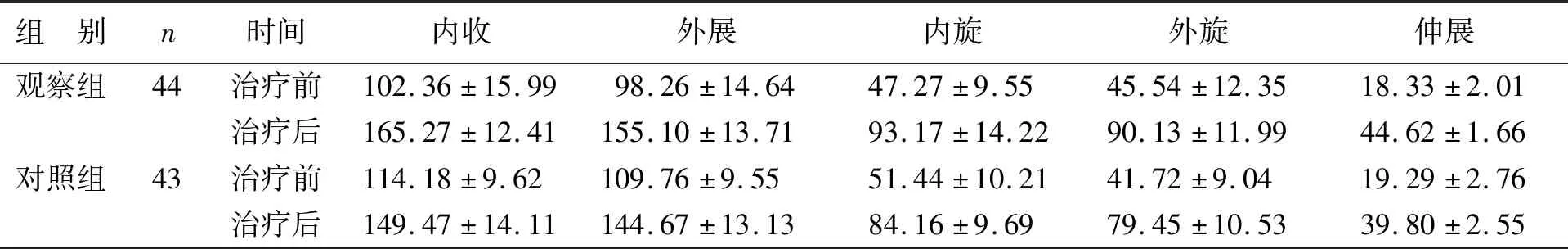

3 肩關節活動度測試 治療前兩組肩關節活動度無明顯差異(P>0.05);治療后兩組患者活動度均有所改善,同時治療后觀察組肩關節活動度均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組資料前后肩關節活動度測試(°)

討 論

肩周炎是粘連性肩關節囊炎的簡稱,其發病機制為肩關節及關節周圍的軟組織慢性損傷,致使組織產生廢用性粘連,機體炎性應激反應激活,組胺等疼痛介質被釋放,最終導致肩部軟組織的慢性無菌性炎癥[7]。因患者多于45~55歲發病,故稱“五十肩”,又因罹患此病后,患肩活動不便,觸之有如冷凍般僵硬,故又稱凍凝肩[8]。臨床需注意本病發病當區別于肩袖損傷、岡上肌鈣化、喙突炎等,這些疾病因癥狀表現與肩周炎有相似之處,故需予以區分。據國外的統計資料表明,肩周炎的發病率占人口總數的2%~5%,其雖具自愈性,但有60%的患者會遺留有中度疼痛,甚至肩關節部分功能無法恢復,因此,治愈肩周炎意義重大[9]。西醫治療大多在關節腔內注射玻璃酸鈉,雖可暫時緩解局部癥狀,改善關節功能,但隨著玻璃酸鈉被吸收后,關節囊內極易再次出現炎癥,患者需多次就診,極大影響生活質量。而近年來隨著中醫藥事業的發展,臨床研究發現中醫治療對肩周炎治療效果顯著,極大改善了肩周炎患者的療效[10]。

祖國傳統醫學認為肩周炎屬“痹癥”范疇,本病主因素體虧虛,精氣不充,進而氣血不足、肝腎精虧、筋脈失養,加之久居濕地、夜露當風、勞損等因素,以致風寒濕三邪客于筋脈肌骨[11]。其病機為經筋病變,邪在筋脈則血凝而不流,脈絡拘急而疼痛,邪在筋骨則關節屈而不伸,痿而不用,正氣不足,復感外邪,機體易出現瘀血內阻,筋脈不通,久之筋脈失養,甚至廢用,筋脈也就失去“主束骨而利機關”之功能[12]。

針刀是傳統醫學特色療法,而弧刃針是在經驗的總結上大膽創新,進一步改良了傳統針刀之不足,其優勢在于:①弧刃針刀其設計刀刃為V形,且帶有弧度,這在使用過程中加長了刀刃長度,治療范圍更大;②進針面積小,直徑0.7 mm的弧刃針刀口只有0.2 mm,能夠以相對較小的組織創傷直達病所,達到最大的松解效果[13]。且無需麻醉即可操作,避免臨床風險,易于被患者接受,而在松解力度上與傳統針刀并無區別,故收到臨床工作者青睞。在操作過程中通過局部刺激,使針刀對肩部粘連組織進行松解,達到局部減張、減壓作用,恢復局部血液循環[14]。中醫認為,針刺的基礎在于經絡,針之可活血化瘀、舒經活絡和祛寒止痛,松解關節周圍粘連,疏通經絡,恢復經脈氣血運行,改善關節各個方向的活動能力,達“經筋主束骨利關節”的功效[15]。現代研究發現針刀治療不但具有鎮痛、松解粘連之效,還能改善局部血液循環和營養,促進滲出液、炎性介質的消散吸收,促進關節功能恢復[16]。

“凡病皆由血氣阻滯不得宣通,針以開導之”,可見針刺在中醫治療肩周炎中具有重要作用[17]。因經典有云:“不通則痛”,故本次實驗運用針刺對肩髃穴、肩髎穴、肩前穴予以輔助治療,恢復肩關節功能[18]。肩髎穴是手少陽三焦經之穴,是手少陽經氣血輸注于肩臂部之要穴,三焦經“循臑外上肩,而交出足少陽之后,入缺盆”,取之可祛肩臂之邪、疏通經絡而鎮痛[19];肩髃穴為手陽明大腸經之穴,大腸經“循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩”,此經乃多氣多血之經,針之能疏風通絡,調和氣血,振奮陽氣,通利關節,祛瘀止痛[20]。經典有云:“肩中熱,指臂痛,肩主之”。經現代研究發現肩髃穴下三角肌有腋神經與鎖骨上神經、肩胛神經分布,此外還有前回旋肱動脈、頭靜脈穿行,針刺時刺激可通過神經傳導刺激腦垂體,釋放神經介質諸如5-羥色胺、乙酰膽堿等,針刺肩髃穴還可減少血清中炎癥介質PGE2,調節炎癥反應,緩解患肩疼痛[21];肩前穴乃經外奇穴,因肩周炎者此處有明顯壓痛,病程較長患者甚至此處觸之可有條索狀物,故選穴于此[22]。肩髃穴、肩髎穴、肩前穴三穴均位于肩關節旁,局部取穴,平補平瀉,在達到治療效果的同時減少對其他部位影響,選穴精良。

綜上所述,針刺聯合弧刃針療法操作簡便,較之單一針刺療法有效率更高,且對肩關節功能恢復、肌力恢復均有明顯治療作用,療效確切。本研究不足之處在于樣本量較少,缺乏辨證施治標準,療效觀察周期較短,尚需來者進一步研究。