“柔筋調脊”針法治療腰椎間盤突出癥所致慢性腰腿痛療效研究*

王 雷,郭運嶺,王 壯,王 勇,吳振英,魏淑榮

河北省秦皇島市中醫醫院 (秦皇島066000)

腰椎間盤突出癥(Lumbar disc herniation,LDH)主要是指腰椎(尤其是L4~5、L5~S1、L3~4)的纖維環破裂、髓核組織突出壓迫和刺激相應水平的坐骨神經所引起的一系列癥狀和體征,其中L4~5、L5~S1突出占90%以上,年齡以20~50歲多發[1]。隨著人們生活工作方式的改變,其發病率升高且日益年輕化[2]。該病是引起腰腿痛最主要的疾病,多遷延不愈,反復發作,病程超過3個月即發展成慢性腰腿痛。針刺治療該病療效確切,已得到人們的認可[3]。本課題組在臨床實踐中發現,腰椎間盤突出癥患者常伴有頸胸段椎旁肌群張力失衡,基于“筋柔骨正”傳統理論,結合運動力學、脊柱學等現代醫學,從脊柱整體動態穩定性出發,提出“柔筋調脊”針法治療頸椎病、腰椎間盤突出癥等脊柱病變。本研究旨在探討“柔筋調脊”針法治療腰椎間盤突出癥所致慢性腰腿痛的臨床療效,為治療腰椎間盤突出癥提供新穎、實用的針刺方法和思路,現報告如下。

資料與方法

1 一般資料 選擇2017年9月至2018年11月秦皇島市中醫醫院針灸科、骨科就診的腰椎間盤突出癥所致慢性腰腿痛患者100例,按1∶1比例隨機分為觀察組(50例)和對照組(50例)。觀察組采用“柔筋調脊”針法,對照組采用傳統針刺法。觀察組脫落4例,實際完成46例,男17例,女29例;年齡21~67歲,平均(49±11)歲;此次慢性腰腿痛病程最短3個月,最長12個月,平均(4.2±2.1)個月。對照組脫落3例,實際完成47例,男17例,女30例;年齡21~68歲,平均(50±12)歲;病程最短3個月,最長12個月,平均(4.6±2.2)個月。兩組患者性別、年齡、病程進行比較,P>0.05差異無統計學意義,具有可比性。

診斷標準:參照中華醫學會《臨床診療指南·骨科分冊》[4]中“腰椎間盤突出癥”的診斷標準:①腰痛合并坐骨神經痛,疼痛可放射至小腿或足部,直腿抬高試驗(+);②病變部位的椎體旁有壓痛,并向下肢放射,腰部活動受限,脊柱側彎;③小腿前外或后外側的皮膚感覺和趾肌力減退,患側膝腱、跟腱反射減退或消失;④X線攝片檢查示脊柱側彎,病變的椎間隙變窄,相鄰邊緣可見骨質增生;CT或MRI檢查可明確椎間盤突出癥的診斷。

納入標準:①符合LDH診斷標準的腰腿痛患者;②年齡20~70歲;③發病時間≥3個月;④疼痛視覺模擬評分(VAS)>30分;⑤近1周內未接受系統治療;⑥自愿參加本課題并簽署知情同意書者。

排除標準:①具有手術指征或曾行腰椎手術者;②合并嚴重腰椎管狹窄或脊柱畸形,腰椎滑脫、腫瘤、結核、骨折等疾病者;③伴有嚴重的心、腦、肝、腎、造血系統疾病和精神疾病者;④妊娠、哺乳期婦女;⑤近1周內接受鎮痛藥物、理療、針灸等系統治療者;⑥暈針、金屬過敏、皮膚破損、潰爛等不宜進行治療者。

中止標準:①出現針刺不舒適感而不宜繼續參加研究者;②研究期間出現病情明顯加重,需要采取緊急措施者。

剔除和脫落標準:①凡符合排除標準而被誤納入的病例應予以剔除;②中途退出且未完成1個療程的治療者。

2 治療方法 基礎治療:兩組患者均給予紅外線治療、中藥熏蒸等治療,且治療時間、頻次、療程相同。

2.1 對照組:取俯臥位,皮膚常規消毒后,選用0.25 mm×40 mm一次性無菌針灸針針刺腰夾脊(病變節段及其上、下各一節段,雙側)、委中(雙側)、陽陵泉(患側)、阿是穴;選用0.30 mm×75 mm針刺患側環跳穴,均采用直刺法平補平瀉。

2.2 觀察組:在對照組的基礎上,根據椎旁肌緊張、疼痛的情況,胸背部可加肝俞、脾俞等足太陽膀胱經穴位,項背部可加風池、大杼、頸百勞等,胸椎旁穴位根據《針灸學》[5]教材采用斜刺法,均采用平補平瀉法。

兩組針刺治療均為30min/次,1次/d,每周治療5次為1個療程,共治療兩個療程。

3 觀察指標 ①疼痛視覺模擬評分(Visual analogue scale,VAS)[6]:采用101級視覺模擬評分法。研究者記錄患者腰腿疼痛程度主觀評分。②日本骨科學會的下腰痛評分表(Japanese orthopaedic association scores,JOA)[7]:包括主要癥狀、體征、日常生活活動、膀胱功能4個方面,14個項目,滿分29分。③Oswestry功能障礙指數(Oswestry disability index,ODI)[8]:包括疼痛強度、提物、步行、站立、干擾睡眠、社會生活等10個方面的情況,每個問題6個選項,最低分0分,最高分5分。患者回答問題時,根據近日的典型疼痛和(或)功能受限情況進行選擇。考慮性生活嚴重涉及個人隱私,故不納入統計分析。計分方法為:實際得分/45×100%。④安全性評價:記錄治療過程中出現的血腫、暈針、斷針、感染、氣胸等不良反應情況。

3 統計學方法 采用SPSS 21.0統計學軟件進行分析,計量資料采用均數±標準差表示,組內比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

結 果

研究過程中剔除病例0例,自動退出、脫落病例7例,最后納入統計分析的病例數為93例,觀察組(柔筋調脊組)46例,對照組(傳統針刺組)47例。

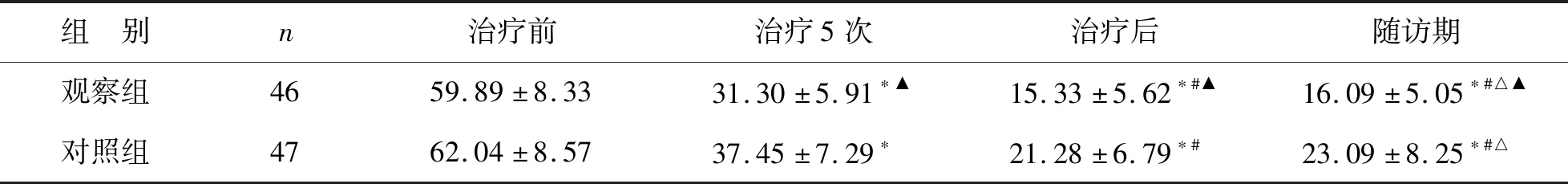

1 兩組患者治療前后VAS評分比較 兩組治療前VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。組內比較,兩組治療5次、治療后、隨訪期VAS評分均較治療前降低(均P<0.05),治療后、隨訪期VAS評分均低于治療5次(均P<0.05),隨訪期VAS評分卻高于治療后(均P<0.05)。組間比較,觀察組治療5次、治療后及隨訪期的VAS評分均低于對照組(均P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后不同時點VAS評分比較(分)

注: 組內比較,與治療前比較,*P<0.05;與治療5次比較,#P<0.05;與治療后比較,△P<0.05;與對照組同時點組間比較,▲P<0.05

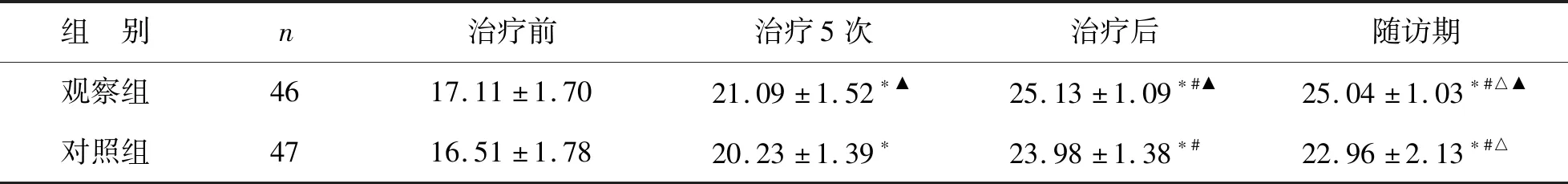

2 兩組患者治療前后JOA評分比較 兩組治療前JOA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。與治療前比較,兩組治療5次、治療后、隨訪期的JOA評分均增加(均P<0.05);與治療5次比較,兩組治療后、隨訪期JOA評分均增加(均P<0.05);與治療后比較,兩組隨訪期JOA評分卻降低(均P<0.05)。治療5次、治療后及隨訪期,觀察組JOA評分均高于對照組(均P<0.05)。見表2。

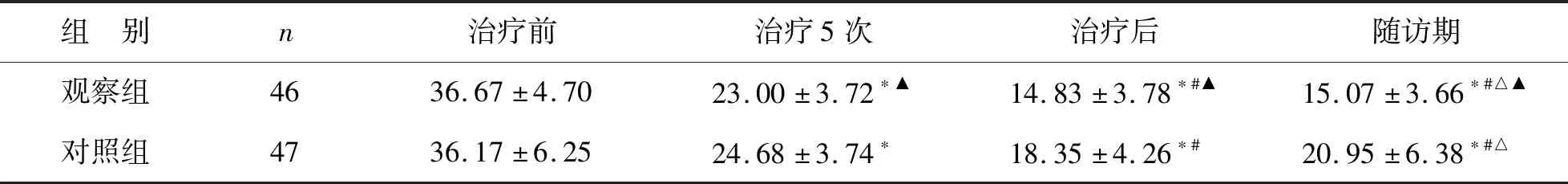

3 兩組患者治療前后ODI指數比較 治療前兩組ODI比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。組內比較,兩組治療5次、治療后、隨訪期的ODI均低于治療前(均P<0.05),治療后、隨訪期的ODI均低于治療5次(均P<0.05),隨訪期的ODI均高于治療后(均P<0.05);組間比較,觀察組治療5次、治療后及隨訪期的ODI均低于對照組(均P<0.05)。見表3。

表2 兩組患者治療前后不同時點JOA評分比較 (分)

注: 組內比較,與治療前比較,*P<0.05;與治療5次比較,#P<0.05;與治療后比較,△P<0.05;與對照組同時點組間比 較,▲P<0.05

表3 兩組患者治療前后不同時點ODI指數比較(%)

注: 組內比較,與治療前比較,*P<0.05;與治療5次比較,#P<0.05;與治療后比較,△P<0.05;與對照組同時點組間比 較,▲P<0.05

4 安全性評價 在治療過程中,兩組患者均有少數穴位出現微量出血的情況,且患者均能理解,未出現血腫、暈針、感染等不良反應情況。

討 論

LDH是臨床的常見病和多發病,是引起腰腿痛的常見原因之一,西方發達國家人口中 LDH 的發病率為 3.7%~5.1%,而我國有腰背痛癥狀的成年人約占人口總數的 80%,其中有大約20%的人患有腰椎間盤突出癥[9]。由于LDH中纖維環的破裂、髓核的突出等病變均為不可逆的病變,患者常因搬物、久坐、不良姿勢等原因,導致腰腿痛反復發作,最后常發展成慢性腰腿痛。針灸治療慢性腰痛、腰椎間盤突出癥的療效已經得到國內外的普遍認可[10-11]。數據挖掘[12]發現,傳統針灸治療腰椎間盤突出癥取穴以循經取穴為主,并配合局部取穴,腧穴選擇主要為五輸穴及下合穴,針灸治療腰椎間盤突出癥最常用的腧穴前四位為委中、陽陵泉、環跳、華佗夾脊穴,因此本研究對照組選取華佗夾脊穴、委中、陽陵泉、環跳、阿是穴為針刺穴位。

傳統理論中LDH與足太陽經、督脈病變相似,“足太陽之筋,起于足小指……上結于臀,上夾脊,上項……其直者,結于枕骨……其病小指支跟腫痛,腘攣,脊反折,項筋急……不可左右搖”“膀胱足太陽之脈……從巔入絡腦,還出別下項,循肩髆內,夾脊抵腰中……是主筋所生病者”“督脈為病,脊強反折”,人體的四肢百骸、皮肉筋骨等組織通過經絡的聯系而構成一個有機的整體,現代解剖發現止于(或起于)腰椎的筋膜、肌肉起于(或至于)頸、胸、骶椎,因此,腰椎節段的病變可引起脊柱其他節段的失衡,相反亦然。臨床中“頸腰同病”明確診斷的患者較多,早期階段的LDH伴隨脊柱頸、胸段椎旁肌群失衡的情況較普遍,在LDH的診療中應引起重視,治療的目標為“筋柔骨正”這一正常的生理狀態,本研究通過柔筋調脊針法治療LDH,在傳統選穴的基礎上,根據椎旁肌群緊張、僵硬

等脊柱失衡情況,適當選取頸胸段穴位以柔筋正骨、整體調理脊柱。

本研究結果顯示,柔筋調脊針法和傳統針法對LDH的癥狀均有療效,但柔筋調脊針法在改善VAS評分、JOA評分以及ODI方面均明顯優于對照組,兩組隨訪期較治療結束病情較治療后雖有加重趨勢,但柔筋調脊針法在防止疾病復發方面更有優勢,柔筋調脊針法不僅解除患者的腰腿疼痛,而且緩解了頸胸椎旁的拘緊、疼痛等不適,深受患者認可,柔筋調脊針法治療LDH具有近遠期療效顯著、依從性較好的優勢。