圖像與觀念:建筑的兩種語義類型與敘事模式

張賢波,倪陽,陶郅/ZHANG Xianbo, NI Yang, Tao Zhi

1 引言

邁克爾·巴克桑德爾(Michael Baxandall)在《意之形》(Patterns of Intention)的引言中指出了兩種閱讀繪畫的途徑:視覺圖像與語言觀念。他說,“我思考或者談論皮耶羅·德拉·弗蘭切斯卡(Piero della Francesca)的《基督受洗》(Baptism of Christ,圖1)時會有一些很初始的感覺,如‘這幅畫里面這種穩定的布置可能是與弗朗切斯卡最近在佛羅倫薩所接受的訓練有關’。”巴克桑德爾先是以‘穩定的布置’來描述這幅畫,然后再指出在佛羅倫薩的訓練是其中的原因[1]1。高名潞認為巴克桑德爾的意思是當我們解釋一幅畫的時候,首先是看到畫面,然后才是這幅畫背后的相關信息。這意味著我們不僅僅是看,而且也會加入文字概念來閱讀。所以,從看畫的最開始我們就遭遇了語詞和形象的雙重因素[2]。在巴克桑德爾的敘述里面,包含兩個層面的語義。“穩定的布置”是對于畫面圖像感知的總體印象,是視覺對畫面圖像把握的結果;“與弗朗切斯卡最近在佛羅倫薩所接受的訓練有關”是通過邏輯思維將眼前的事實與背后的信息關聯起來進行推論的結果。

伊塔羅·卡爾維諾(Italo Calvino)在小說《看不見的城市》(Invisible City)中,根據自己對城市的經歷和體驗,通過馬可波羅向忽必列大汗陳述的方式,虛構了55 座城市。盡管卡爾維諾全是以文字來描述那些虛構的城市,但是他所用的文字,既有描述城市細節的語詞,也有描繪城市圖像的部分。在《瘦小的城市之二》(Thin City 2)小節里,他描述珍諾比亞(Zenobia)時提及了一些高高的柱子與架空的平臺等建筑要素。這是一種接近線性的描述,是以邏輯思維對這座城市展開的敘述。還有一部分文字是以居民的視角來描繪他們對這座城市的整體感覺。“如果讓珍諾比亞人形容幸福生活的樣子(vision),那他所想象到的都是像珍諾比亞這樣的城市。”[3]這小段文字沒有按理性的思維線性地描述這座城市,而是把居民對于這座城市的印象和總體感覺呈現出來:讓人覺得幸福的樣子。這個幸福的樣子,正是居民腦海里的一個總體的視像、一個模糊的意象。

在巴克桑德爾和卡爾維諾的文本里都呈現出兩種語義:一種是圖像語義,它是圖像語符直接指向的情感和源自視知覺的心理意象;另一種是觀念語義,它是以口頭語言作為敘事的語詞,通過語詞與概念的對應關系,逐步呈現的思想與觀念。針對這兩種語義展開的敘事就形成了各自的特點:一種是涉及視覺和圖像的,是藝術性的,另一種是涉及言語和觀念的,是邏輯性的。

2 兩種語義的生成邏輯

肯尼·克拉克(Kenneth Clark)曾經這樣描述《基督受洗》這幅畫:“我們立刻意識到一個幾何形的構圖;它可以水平分成3 部分,垂直分成4 部分。水平的劃分是源于鴿子的翅膀和天使的手,還有基督的腰布和施洗者的左手;垂直的劃分則是粉紅色天使垂直的衣服皺折、基督的中心線和圣·約翰的后背。”[1]5這種描述是基于視知覺對畫面的把握,類似于“穩定的布置”那樣的描述。在這段話語里,語詞不描述具體的畫面對象,更多的是表達看畫后的感覺和想法。這些是克拉克將觀畫時所把握到的圖像語義轉譯而成的文字,它是源于視覺對圖像的經驗和感知。對于圖像的感知,在開始的階段并不需要觀念的參與。觀念和口頭語言是在圖像和感知的關系形成之后才參與進來的,是對圖像感知結果的結語。

1 弗蘭切斯卡,基督受洗,1451(圖片來源:https://en.wikipedia.org.)

2 福柯關于《這不是一根煙斗》的闡釋與原圖(圖片來源:右下:Marcel Paquet.Rene Magritte, 1898-1967:Thought Rendered Visible[M]. Koln : Taschen, 2015;左上:參考文獻[2])

與圖像語義相對的是以口頭語言直接描述的觀念語義。利本紐斯(Libanius)曾經對安提阿市政廳(Council House at Antioch)里的一幅畫作過一次詳細的描述:“那是一個鄉村,和那種適合農民和鄉下人居住的房屋——大小錯落。……4 個人正在從房屋里跑出來,其中的一個沖著站在身邊的小伙在叫……另一個人轉向了第一個人,好像正在聆聽著領頭人的話。第四個人,剛剛沖出門外,伸出他的右手,左手拿著一根棍子……”[1]2這段描述已經按清晰的邏輯關系列出了畫面所有的要素,但是仍不能使觀者重建那個畫面。色彩的序列、空間關系、比例關系、位置的左右等等要素仍然缺失,這些要素對于這幅畫所形成的視覺感受也是重要的。巴克桑德爾認為口頭語言的描述并不能夠轉譯圖像[1]3。這種描述方式只是通過語詞與概念的對應關系,使得畫畫里存在的對象及其位置和關系再現在讀者的想象中,但是并沒有還原那幅畫,也重建不了那幅畫的視覺感受。根本的原因在于,圖像與觀念是兩種不同的敘事語義,而且思維方式也不一樣。

從珍諾比亞的故事里可以看出,卡爾維諾是以兩種方式看待城市:一種是以圖像呈現的方式,建立總體的形象。這種方式并沒有以文字清晰地描述城市的樣子,它只是表達一個總體的感覺:珍諾比亞人覺得幸福的那個視像。在這段文字里,城市成為一幅圖像保存在記憶里,然后再與某些觀念對應,如“幸福的樣子”,類似巴克桑德爾所說的“穩定的布置”之類的感受。這些觀念是語言對圖像語義轉譯的結果。圖像的語義通過視覺對圖像的感知,直接產生知覺和感受。魯道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)認為,對于圖像的表現性的知覺,是因為圖像所呈現的形式因素與人的情感因素之間具有相同的結構性質[4]。當視知覺把形式作為一個整體把握時,如果這種形式與人的視覺認知機制對應時,這種形式就直接產生某種特定的知覺感受。

卡爾維諾看待珍諾比亞的另一種方式是通過事物的概念逐個認知對象。他以口頭語言所對城市的部分要素進行線性的描述。“它立于高高的樁柱上,房屋是由竹子和鋅建成的,有許多平臺和陽臺架在不同高度的高柱上,互相穿插,由樓梯和懸空的邊廊連接,有錐形屋頂的觀景臺穿過上空,儲水桶、風向標、突出的滑輪、釣魚桿和起重機。”[3]在這段文字里,每個詞語都有固定的所指,在既定的語法規則下,指向明確的語義。透過這些語義,讀者從中可以清晰地了解到珍諾比亞有哪些事物及其關系。這些事物和關系都是通過概念思維的聯系來推進和明確的。通過描述,讀者產生的是這座城市的觀念,但不是它的圖像。這是文字描述的語義特點。如果要生成這座城市的圖像,或者更進一步的知覺感受,還需要加入讀者的想象才能實現,這個想象的過程就是將口頭語言轉譯生成圖像的過程。

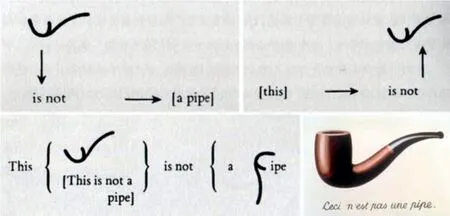

圖像語義是一種圖式與范疇,是視知覺的直接結果。圖像語義往往是不確定的,它只有被口頭語言轉譯之后才形成某種感受的概念。觀念語義是一種明確的所指,它總是清晰而固定的,因為它的目的就是使交流變得清楚而明確。口頭語言的語詞在固定的語法系統之下,總是固定地指稱某些內容。這個能指與所指的關系,正是結構語言學所建構的語言體系。圖像語言與口頭語言的差異,在雷內·馬格里特(Rene Magritte)的《這不是一根煙斗》中得到明確的展示。米歇爾·福柯(Michel Foucault)曾經對這幅畫作了深刻的評論。他將畫里的文字“這不是一根煙斗”(This is not a pipe)進行多角度的語義闡釋。當 “這”(this)是指這幅畫里煙斗的畫像時,整句就是指這個畫像不是語言概念的煙斗。其次,如果“這”(this)是指一個詞的時候,這個詞就不是畫里的煙斗畫像。最后,福柯將整幅畫作為“這”(this)的含義,整句話就是指“這幅畫著煙斗和文字的畫”不是由圖像與觀念結合而成的“煙斗”(的圖式)[5](圖2)。

從兩種語義生成的過程可見,圖像語義是開放的、整體的、模糊的。指向圖像語義的敘事模式,主要依賴視覺思維對意象進行處理,詞與物、符號與意義之間的對應關系或隱喻關系都是不可捉摸的,是一種藝術性的敘事。阿恩海姆指出視覺是思維的一種基本的工具或媒介[6]62。視覺思維不依賴語言或者概念,而是以經過視知覺取舍而成的心理意象為基本媒介[6]30。圖像敘事強調視知覺把握形式的整體,是一種格式塔,而不是局部的拼湊。觀念語義是封閉的、線性的、明確的。語詞與語義之間的聯系是理性而規范的。指向觀念語義的敘事模式通過概念思維將具有固定含義的語詞以合法的語言規則聯系成為可以理解的話語,是一種邏輯性的敘事。概念思維是與視覺思維相對的一種思維方式1)。概念思維以言語和概念為主進行思維活動。觀念敘事強調話語與觀念的對應關系。圖像敘事通過圖像描繪再現情感和視覺經驗,是一種直觀的語符——語義的結構關系;觀念敘事通過語詞描述再現思想和觀念,是一種理性的語符—語法—語義的結構關系。

3 建筑的圖像敘事

建筑敘事包含著著兩個層面的內容:建筑的敘事(性)與敘事(性)的建筑。建筑的敘事,是指利用敘事的方式來講述建筑怎么成為存在的話語;敘事的建筑,最后落在建筑上,是指創作建筑空間的目的與手法[7]。建筑敘事一方面是關于建筑理論、思想和發展演變的評論和話語,另一方面是關于建筑本體的思考和理念。對應于建筑敘事的兩種語義類型,建筑敘事可以分為圖像敘事與觀念敘事兩種模式。這種劃分方法源于李格爾與貢布里希對藝術敘事的劃分方法。阿洛依斯·李格爾(Alois Riegl)在《羅馬晚期的工藝美術》(Late Roman Art Industry)中將埃及的藝術定義為觸覺(tactile)藝術,將希臘的藝術定義為視覺(optical)藝術[8]。觸覺藝術指的是埃及藝術傾向于再現觀念中的形象,而不是視覺所見的形象。埃及的浮雕人像往往是側面的頭像,雙手雙腳齊全,甚至10 根手指都清晰可見(圖3)。這種浮雕再現的是觀念最清晰狀態下的人:側面、雙手雙腳,10 根手指等等。人只要通過觸摸就能了解到對象是什么。希臘的藝術開始拋開觀念的束縛,直接將所見的圖像轉換成為一個靜止的畫面。這個畫面與對象在視網膜的成像相似,在某個特定的角度里,被再現的對象可能有部分被遮擋了(圖4)。與李格爾的劃分方式相似,恩斯特·貢布里希(Ernst Gombrich)在《藝術的故事》(The Story of Art)中將再現藝術整理成一條從“其所知”到“其所見”的發展脈絡。他認為再現繪畫中涉及到觀看(seeing)和知道(knowing)兩種感知類型[9]。觀看就是人體驗到的視覺圖像,知道是人形成的思想和觀念。“觸覺藝術”與再現“其所知”的藝術都是一種觀念敘事的模式,它以概念思維建構思想觀念, 強調觀念的反映。“視覺藝術”與再現“其所見”的藝術都是一種圖像敘事的模式,它以視覺思維去組織心理意象,側重圖像的形式。

3 女神哈瑟和塞蒂一世,1290-1179 BC(圖片來源:Daniel Soulié. Louvre 400 Materpieces[M]. New York: Abrams, 2008)

4 少女賞花,470-460 BC(圖片來源:Daniel Soulié. Louvre 400 Materpieces[M]. New York: Abrams, 2008)

5 泰格爾曼,泰坦尼克,1978(圖片來源: Judith Gura.Postmodern Design Complete[M]. London : Thames & Hudson, 2017)

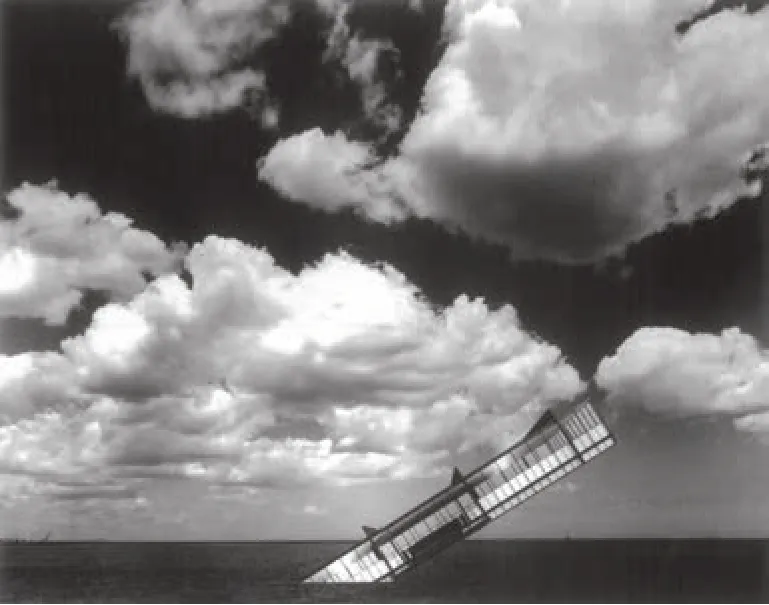

按照圖像生成的方式,建筑的圖像敘事模式主要有3 種方式:建筑拼貼、建筑繪畫和建筑視像。以建筑拼貼進行敘事,就是對一些建筑圖像處理之后重新拼貼成為一幅新的圖畫。這種敘事方式簡單明了,語義單一。圖像的生成不需要嚴密的因果關系和線性的推理過程,只需要將建筑圖像并置成所指的語義就完成了敘事的過程。斯坦利·泰格爾曼(Stanley Tigerman)在1978 年曾經做了一張著名的拼貼畫,名為《“泰坦尼克”號》(The "Titanic",圖5)。在拼貼畫中,密斯·凡德羅(Mies van de Rohe)設計的克朗樓(Crown Hall)正在傾斜地沉入密歇根湖里。這種敘事方式,可以將建筑從它的原有語境中抽離出來,置換到新的語境中,使得敘事的語詞在某種程度上獲得獨立的意義。因此,語詞獨立就成為這種敘事模式的一個主要特點。在圖像敘事的模式里,語詞不需要置于一個有理性邏輯的上下文里,語詞與語詞之間的聯系也不用承擔語句的含義,它們可以通過蒙太奇的方式并置,各自呈現意義。語詞獨立的現象在繪畫藝術領域可以追溯至立體主義和波普藝術。在立體主義的繪畫作品里,對象被分解和重構,甚至脫離原來的背景。在波普藝術的繪畫作品里,獨立的商品或日常物品,往往去除了襯布之類的背景或背景色(圖6)。弗蘭克·蓋里(Frank O. Gehry)受到波普藝術家和極簡主義者的影響,他們將現成的材料作為獨立的語詞進行創作[10]8。蓋里的查特迪大樓(Chiat Day Building,圖7),選用了一個巨大尺寸的望遠鏡作為入口,兩邊分別是由兩種不同語法構建的辦公樓。望遠鏡作為一個獨立的語詞,與左右兩側的辦公樓完全不在一種封閉的句法關系里。

通過建筑繪畫進行敘事,就是繪制一幅全新的建筑圖畫。這種方式與拼貼相比的優點是繪制的對象可以對建筑原型或者原素材進行完全自由的處理。查爾斯·詹克斯(Charles Jencks)在《后現代主義的故事》(The Story of Postmodernism)的封面中運用建筑繪畫的方式,將20 多座識別性很高的標志性建筑并置在一起,組成一幅建筑繪畫2)(圖8)。20 余座標志性的建筑并置在一個畫面里,而且賦予同樣的一個底座,以同一個軸測圖的角度表現,彼此之間的差異性與可識別性在對比的關系中得到了明確的呈現。阿爾多·羅西(Aldo Rossi)也常常運用建筑繪畫這種方式去陳述他對于建筑類型和城市形態的記憶(圖9)。通過將各種建筑構件、空間類型、建筑要素以開放性的視覺思維并置在同一幅畫面里,潛意識里的空間形態、空間氛圍、建筑形象都有可能被重新組織和還原,還有無意識狀態下的集體記憶和心理意象等等。在視覺思維里,建筑的類型與建筑形式之間的位置、色彩、上下文等等關系都是自由的,各種建筑要素形成了一種開放性的對話關系。

建筑視像敘事是直接將建成后的建筑作為敘事的文本。建筑視像,指的是觀者或者使用者面對建筑時通過視覺感知所獲得的心理意象,是一種經過視知覺處理的圖像。視像敘事將建筑的整體形式作為視知覺的完形,它不強調形式在觀念層面的含義或者象征的意義,也不探詢道德或者政治的隱喻。這種敘事模式的缺點是建筑的視像沒有明確的所指,因此它的語義往往難以通過口頭語言轉譯。在這種敘事方式里,建筑視像直接指向一種視覺的感知經驗,視覺直接感受情感或情緒的起伏變化,而這種情感的起伏本身就是敘事的情節性和戲劇性(圖10)。

4 建筑的觀念敘事

6 沃霍爾,坎貝爾湯罐頭,1968(圖片來源:Klaus Honnef. Pop Art [M]. Koln:Taschen, 2015.)

7 蓋里,查特迪大樓,1985-1991(圖片來源:J.Fiona Ragheb.Frank Gehry, Architect[M]. New York:Guggenheim museum Publications, 2001)

8 瓦爾森多普,詹克斯對標志性建筑的概念形式,2011(圖片來源:Judith Gura. Postmodern Design Complete [M]. London: Thames & Hudson, 2017)

9 羅西,塞格拉特城市廣場與紀念噴泉,1965(圖片來源:Germano Celant. Aldo Rossi Drawings[M]. Milano: Skira, 2008)

10 哈迪德,格拉斯哥河岸博物館,2004-2011(圖片來源: Zaha Hadid. The Complete Zaha Hadid[M]. London:Thames & Hudson Ltd, 2013)

11 詹克斯,后現代演變樹(圖片來源: J u d i t h G u ra. Postmodern Design Complete[M]. London : Thames & Hudson, 2017)

12 艾克,樹與葉的比喻(圖片來源:參考文獻[12])

13 格雷夫斯,Kasumi研究和訓練中心 1990-1994(圖片來源:Stephen Dobney. Michael Graves [M]. Mulgrave:The Images Publishing Groups, 1999)

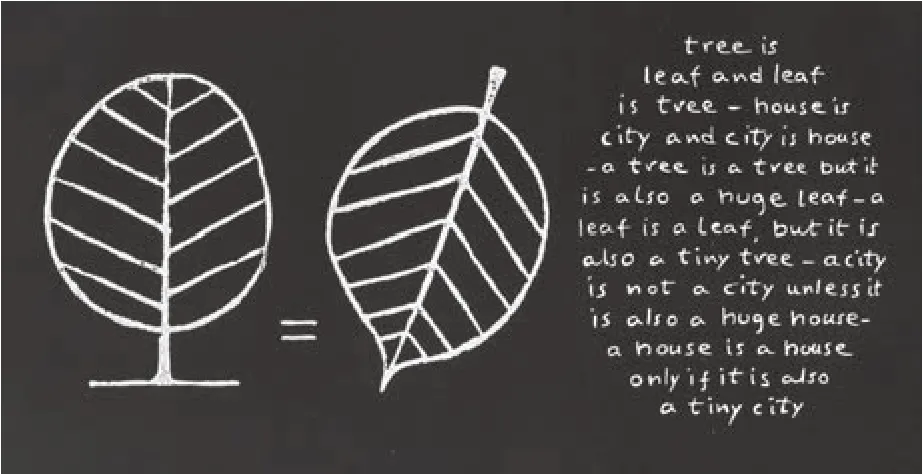

蒂埃里·代·迪夫(Thierry de Duve)深入地觀察到,現代美學的問題不是“什么是美的?”,而是關于“作為藝術(和文學)有什么可以說的?”[11]這個“可以說的”內容就相當于藝術作品的觀念語義。建筑的觀念敘事有3 個維度:語詞、文本和話語。語詞是基本的語言單位,建筑語詞往往指向明確而具體的建筑形式、空間關系或者建筑思想等等。詹克斯在《建筑的新范型》3)(The New Paradigm in Architecture)中繪制了一幅文字畫,將1960年至2000 年期間的21 種建筑運動、500 個建筑和9 個建筑師按時間和演變的關系整理成后現代主義的演變樹(圖11)。在這幅文字圖里,詹克斯將建筑師和建筑作品按21 種建筑運動進行歸類和排列。每種建筑運動對應著一種從建筑形式或者某種相對固定的建筑語言類型抽象出來的觀念。這些包含著某些固定概念的語詞,本身就是建筑歷史評論和建筑敘事的結論。這些語詞不依賴句法的聯系,而是通過語詞本身的集合進行敘事。具有常規含義的語詞往往是在觀念上作了一種轉換才得以獨立成文,才具有“值得言說之處”。阿爾多·凡·艾克(Aldo van Eyck)曾經對樹與樹葉的觀念作過一次有趣的轉換,他把樹視為宏觀的葉子,把葉子看作是微觀的樹,然后將這種語法轉換生成的關系嫁接到城市與建筑的關系之上,并以“字畫”4)(Calligram)的方式將文字寫成樹葉的圖像[12](圖12)。

除了文字語詞可以作為觀念的符號,建筑語言系統的語詞具有同樣的語義功能。將過去的建筑形式拆解出語詞片斷,保留語詞的含義而分解完整的語句含義,與當下的語詞合并成復合的語義,是格雷夫斯對待建筑語言的常用手法。他一直在尋求一種建筑語言,探索它的轉換和邊界。他將大眾熟知的建筑語詞與代表時代建筑意志的建筑觀念結合,以期敘述大眾可以理解的建筑主題[13]。Kasumi 研究和訓練中心(Kasumi Research and Training Center,圖13)的筒拱、柱廊、圓柱、坡屋頂等傳統建筑要素,盡管被剝離了線腳、柱頭等等構件,其自身仍然承載著一種歷史時空的故事線索,它們仍然包含著古典思想中關于人體比例、自然秩序和理性知識的情懷。這些要素與現代工業文明中簡潔的混凝土幾何體組合,兩類語詞構成了一種關于時間意識與時代意志的主題敘事。

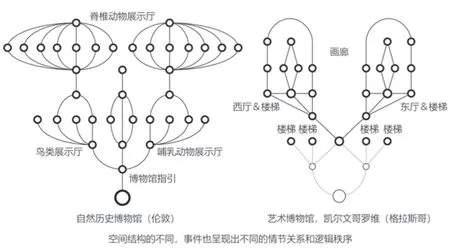

建筑敘事的文本主要是建筑的本體結構和空間系統。建筑(本體)敘事系統的建構需要空間建構的句法系統,它呈現出一種理性的邏輯關系[14]。空間是建筑承載行為的主要載體。建筑本體的敘事,需要對空間的軸線、凸狀、視區等空間的構形要素進行句法聯系,如空間關系的連接、控制、集成等等[15]。在建筑的觀念敘事里,空間句法的意義是將語詞連結成為連續而可讀的敘事。建筑為使用者提供的路線,構成了建筑敘事的主要線索。不同的路線及其相遇節點的分布,還有空間相遇的方式都可以觸發情節起伏5)。在中國美術學院的象山校區里,教學樓和專家樓等等建筑的路線曲折,空間形態豐富(圖14)。空間以各種出人意料的方式被圍蔽、敞開、穿越、疊置和對話;連廊連接房間、穿透空間、越出屋頂,又回到廊下、重返樓臺;通道與通道或者分立兩邊遙相呼應,或者擦肩而過,或者在下一個路口相遇……空間句法也可以反映出情節發展的邏輯關系和秩序。空間的連接方式、空間特點和屬性、空間序列的結構關系等等句法性質不僅是敘事的結構關系,而且還暗示著行為發生的規律和空間與社會關系的邏輯[16](圖15)。房屋和空間的內外界限與社會階層和群體的邏輯關系,使得建筑與空間從一種物質現象轉化成為一種社會和文化現象[15]。

觀念總是與某些固定的含義相對應。建筑觀念所指向的語義一方面是由空間語法規則所封閉的內容,一種比較穩定的內容。它是建筑本體的意義,如建筑被看作是供使用的空間場所、與行為模式關聯的指示符號、影響使用行為與心理的空間品質等等。另一方面,它是通過象征或者喻指的內容,一種看似可以無限擴展的內容,如建筑權力話語、社會政治意識形態、歷史文化象征等等6)。話語是觀念敘事的第三個維度,它指的是以觀念語言進行建筑敘事的全部語言成分。話語的作者是某些建筑觀念的創造者,這個傳統意義上的作者是建筑師。羅蘭·巴爾特在《作者之死》(The Death of Author)中認為,一段文字的真正作者是那個看不見的話語權力,這個話語權力是傳統、語境、欲望和知識所組成的綜合系統。所以,任何文本都不是真正的客觀文本,在這個意義上講,現實生活中的某一作者在他的文本中都不是唯一的作者。得到文本的真實意義的前提和代價是傳統意義上的“作者”的死亡7)。

15 自然歷史博物館與藝術博物館的空間結構(圖片來源:作者按文獻[14]繪制)

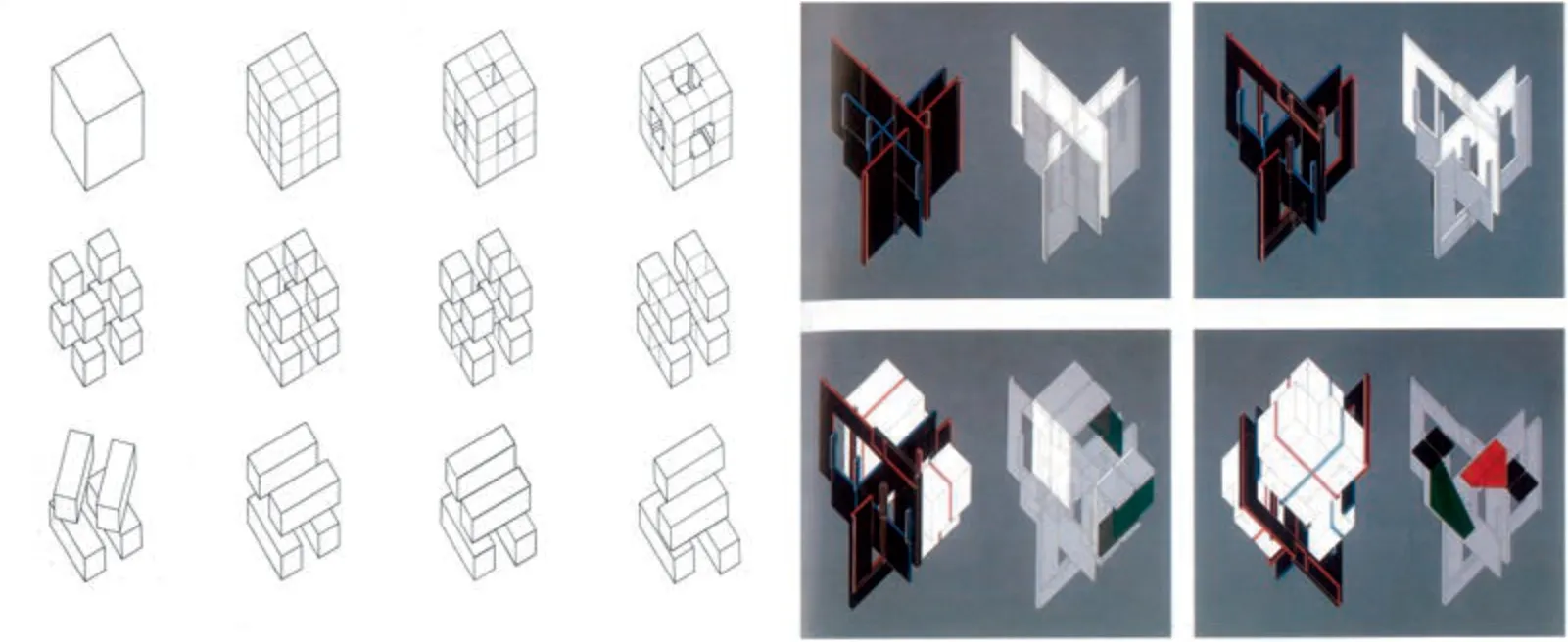

在敘事的話語里,創作者、使用者、觀者、業主、評論、體制等等都有可能成為當下的權力話語。約翰遜·波洛克(Jackson Pollock)把繪畫的過程作為藝術敘事的主要話語——藝術自己的生命,而繪畫作品只是這個生命過程的結論[17](圖16)。彼得·艾森曼(Peter Eisenman)將建筑的含義從建筑的本體分離,純粹以語法的轉換生成過程作為敘事的內容(圖17)。除了建筑師可以作為敘事者之外,使用者的使用過程也可以對建筑空間進行重新的定義。喬納森·希爾(Jonathan Hill)在《建筑的行動》(Actions of Architecture)中指出了使用者有可能對建筑產生的若干種積極的改變方式[18]。當前,隨著民主政治的推進,公眾參與到非正式城市(Informal City),城市定居者在城市規劃、項目決策及空間塑造中的話語權越來越大[14]。公眾參與設計過程的體制也可能成為一種有效的權力話語。伊恩·博登(Iain Borden)曾以多個不同國家的城市為例,探討城市生活與建筑之間復雜而富有活力的關系。城市生活往往可以意外地創造豐富多樣的空間形態[19]。使用者、業主、觀者、建造者等人往往更少受傳統觀念的束縛,綜合的敘事主體所呈現的敘事話語在很大程度上改變了建筑的固有模式和認知圖式。在各種敘事者加入建筑敘事之后,建筑與空間的觀念從圍護的實體與被圍護的體積演變成為行為的場所和文化的載體(圖18)。

5 結語

圖像敘事主要依賴視覺思維進行表達,是對圖像語義的藝術性描繪;觀念敘事則以概念思維建構成有明確含義的話語,是對觀念語義的邏輯性描述。兩種敘事模式也可以結合在一個敘事文本里,如馬格里特曾有一個時期,以觀念語詞和圖像形象的結合創作了大量的繪畫作品。馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)的《泉》(Spring)正是通過觀念的轉變,將現成品的觀念轉譯成為藝術品的創作理念,引發了藝術界對于藝術觀念的反思。阿瑟·丹托(Arthur C. Danto)認為觀念過度融入藝術創作而使藝術完全轉向哲學,這將會導致藝術的終結8)。事實上,觀念融入藝術萌生了觀念藝術這種新的藝術形態,而圖像仍然是繪畫領域主要的敘事媒介。

圖像敘事的模式也可以結合在觀念敘事為主的敘事載體之上。吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze)與菲利克斯·伽塔利(Felix Guattari)合著的《千高原》(A Thousand Plateaus)以“游牧式”的結構方式組織“塊莖式的文本”。這本書將圖像思維融入理性的、線性的邏輯思維,使文本以圖像邏輯聯結成為話語。與“樹狀”或“根狀”的線性關系不同,“塊莖式”的《千高原》可以從任何一章開始,以任意的順序去閱讀。視覺思維聯系文本的開放式章法與傳統句法相結合可以形成一種復合的語法。超空間、網絡空間、光滑空間、賽博空間等空間形態正是以這種復合語法來構建的結構關系[20]。兩種語義的結合可以促進既有敘事觀念的更新,敘事模式的結合可以促使建筑敘事演繹出新的空間形態和藝術形式,促進建筑敘事在創作、使用、評價等過程中平衡建筑的藝術價值和社會文化價值。□

16 作畫時的波洛克(圖片來源:烏韋·施內德.二十世紀藝術史[M].邵京輝 馮碩 譯.北京:中國文聯出版社,2014)

17 艾森曼,四號住宅與六號住宅的語法轉換(圖片來源:Peter Eisenman. Diagram Diaries[M]. London:Thames & Hudson, 1999)

18 克里斯托與克羅德,包裹的國會大廈,1971-1995(圖片來源:Jonathan Hill. Immaterial Architecture[M]. New York: Routledge, 2006)

注釋

1)推理認識依賴概念的線性排列來進行,這就是概念思維的過程。詳見文獻[6]:343-350.

2)這幅畫是由詹克斯設計,由麥德隆·瓦爾森多普(Madelon Vriesendorp)繪制完成的。

3)詹克斯在2002年修訂后出版的,是第七版的《后現代建筑語言》。

4)福柯在《這不是一根煙斗》中經常用到“字畫”這個詞,它是由文字與圖像組合而成。參考文獻[5]與[2]。

5)參見2015年12月19日的“敘事建筑”學術研討會中,程遠關于自己與女友游象山校園的敘述。詳見:劉延川. 敘事建筑在中國的嘗試[J]. 世界建筑導報,2016(03):38-43.

6)詳見:Sophia Psarra. Architecture and Narrative - The formation of space and cultural meaning [M]. London, New York: Routledge.2009. 參見:陸邵明. 當代建筑敘事學的本體建構—敘事視野下的空間特征、方法及其對創新教育的啟示[J].建筑學報,2010(04):1-7

7)Roland Barthes. The Death of Author [M]//Image, Music, Text. Stephen Heath trans. New York: Hill and Wang, 1977: 142-148. 轉引自參考文獻[2]:213.

8)與這種藝術終結論類似的觀點還有與丹托幾乎同時提出藝術終結論的漢斯·貝爾廷(Hans Beltin),還有多納德·古斯皮特(Donald Kuspit)等人。詳見參考文獻[2]:515-523.