制造大國屹立東方

新中國成立初期至今,按不變價格計算,工業增加值增長900余倍,主要工業產品產量進入世界前列,從不足到充沛,工業供給能力顯著增強。創新、協調、綠色、開放、共享的制造新格局正在形成。

回望新中國成立之初,我國工業基礎薄弱、設備簡陋、技術落后,只能生產少量粗加工產品,和世界主要國家相比,工業水平落后百余年。完成從農業國向工業國的歷史性跨越,是幾代人執著追求的目標。70年彈指而過。今天,我國工業增加值突破30萬億元大關,按不變價格計算增長900余倍。我國用70年走過了發達國家幾百年的工業化歷程。

1949年,鞍鋼第一爐鐵水奔騰而出;如今,中國已位居全球第一產鋼大國;

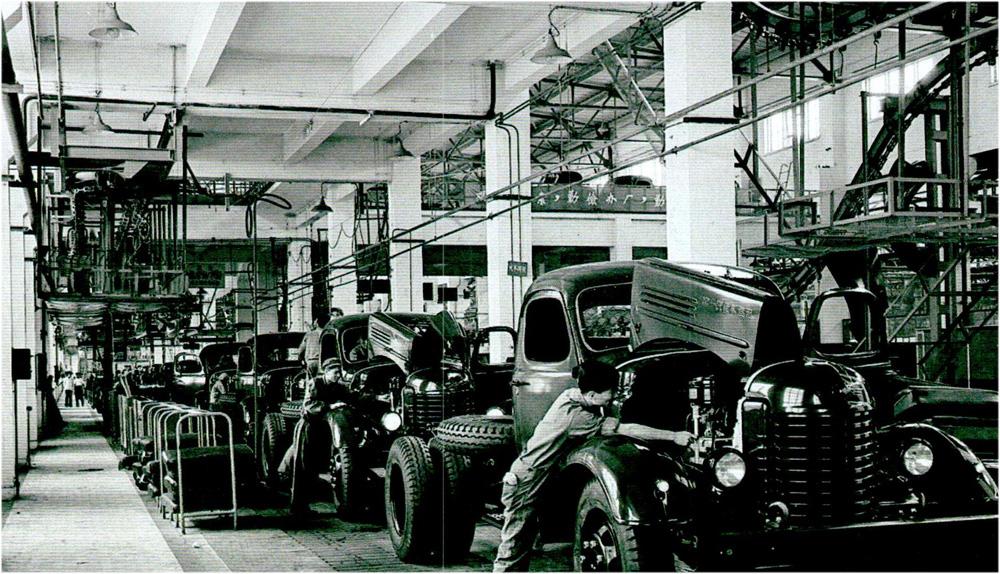

1956年,第一輛解放牌卡車駛下生產線;如今,中國汽車產量多年蟬聯全球第一;

1952年,第一臺蒸汽機車研制成功;如今。時速350公里的高鐵在華夏大地上馳騁;

世界銀行數據顯示,按現價美元測算。2010年我國制造業增加值首次超過美國,成為全球制造業第一大國,此后連續多年穩居世界第一。

70載光陰奮斗,我國創建了門類齊全、具有一定技術水平的現代工業體系,在重要領域形成了一批產能產量居世界前列的工業產品。從加工制造到自主研發,從“引進來”到“走出去”,中國制造不斷向世界展示新姿態。

正如工信部部長苗圩所說,“我國由一個貧窮落后的農業國成長為世界第一工業制造大國。我國工業成為驅動全球工業增長的重要引擎。”

在深圳,以無人機為代表的新產業集群正在形成;在武漢,有“中國光谷”之稱的東湖高新區已成為我國最大的光電器件研發生產基地;在無錫,物聯網相關企業超過2000家,涵蓋全產業鏈條……今天,不少地方在立足自身稟賦的同時打破傳統,中國制造業全新格局開始顯現。

中國制造在變,制造版圖一定會變。從20世紀60年代以大小三線建設為中心的地區工業布局大調整,到改革開放初期東部地區率先發展;從中西部及東北老工業基地的開發和振興,到黨的十八大以來一系列區域協調發展戰略“精準”發力。區域發展協調性逐步增強,新動能不斷釋放。

京津冀協同發展、長江經濟帶發展、“一帶一路”建設……“謀局落子”之間,更是釋放廣闊發展空間。以長江經濟帶為例,2018年長江經濟帶規模以上工業企業主營業務收入46.7萬億元,占全國工業的比重為45.7%。相關地區工業經濟質量不斷提升。