翻天覆地新延安

張永軍

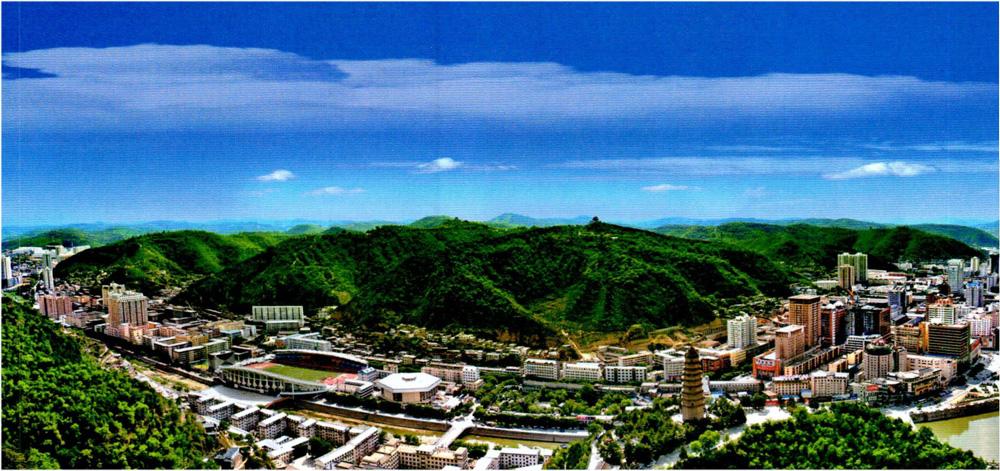

“幾回回夢里回延安,雙手摟定寶塔山。”每次回延安,思緒里總會想起著名詩人賀敬之的這首詩句,眼前總呈現出巍巍的寶塔山、滾滾的延河水、樸實的延安人以及厚重的棗園、楊家嶺……這個被曾經在這里戰斗過和工作過的人稱之為“半個故鄉”的地方,總是那么親切,帶給我們太多的驚喜。

今年是新中國成立70周年。延安,中國革命的“落腳點”與“出發點”,在新中國成立前的十三年間,作為中國人民抗日戰爭和解放戰爭的總后方,哺育了無數的共產黨人,形成了偉大的延安精神,中國革命由此走向勝利,走向輝煌。圣地延安也成為了中國革命的精神標識和中國共產黨人的精神家園。

回望新中國成立這70年,前行的每一步,延安都與偉大祖國血脈相連。70年披荊斬棘,70年風雨兼程,中國巨變,圣地延安更是發生了翻天覆地的變化,取得舉世矚目的輝煌成就。而今,延安把握發展機遇,主動攻堅克難,告別絕對貧困,山川大地實現由黃到綠的歷史性轉變,革命圣地繁榮昌盛、和諧穩定,黃土高原充滿生機、欣欣向榮。

無論是過去、現在、還是將來,延安都洋溢著團結、向上、熱情、奮斗的力量,展現出令人“著迷”的吸引力和感染力。

正如延安市市長薛占海在接受記者采訪時動情地說道,革命圣地延安的70年,是自力更生、艱苦奮斗的70年,也是解放思想、開拓奮進的70年。70年來,延安人民接續奮斗,走過了一段艱辛的歲月歷程,譜寫了一部恢宏的奮斗史詩,實現了華麗轉身。

70年的延安,與祖國發展血脈相連,披荊斬棘。風雨兼程,走出一條艱苦奮斗的創業之路

陜北高原,黃土溝壑,說是山,但山不高,雖有河,但水不深。然而,當你站在延安的寶塔山上遠眺,千溝萬壑如同凝固的驚濤駭浪;當你在延河畔聽風,流水輕波伴唱著卻是歷史的回聲。

毛主席說:“延安無土不黃金。”在這塊黃土高原上,不僅孕育了黨的實事求是的思想路線、艱苦奮斗的創業精神,而且進一步確立了我黨我軍的宗旨——全心全意為人民服務。

圣地延安的地位不可比擬,她為中國革命的勝利作出了巨大的犧牲。然而,新中國成立初期的延安,貧脊荒涼,經濟基礎薄弱,貧困依然困擾著延安和延安人民。

1971年8月,陜西省委向周總理匯報陜西工作,特別提到延安當時的農業發展狀況時,周總理說道,“毛主席在延安時,陜北人民豐衣足食,現在全國解放20多年了,陜北群眾還不夠吃,我們感到很難過,革命圣地沒有搞好,對不起老區人民。”周總理讓大家不要忘了延安,不要忘了陜北的群眾。

1973年6月,當周恩來總理抱病回到延安后,看到延安的面貌依舊,心中升起深深的憂患之情。

今年5月,由劉勁主演的《周恩來回延安》在備大影院上映。該片以1973年6月身患重癥的周恩來總理回到延安的歷史事件為敘事中心,回顧了中國革命在延安時期的重大歷史事件,謳歌了中國共產黨與人民血肉相連。不忘初心、不懈奮斗的偉大精神。

新中國成立到改革開放以前,可以說是延安發展的第一階段。這一階段,延安土地貧瘠、人煙稀少、百廢待興,沒有成型的產業體系。延安群眾連最基本的溫飽問題都沒有解決。

人們或許不曾想到,昔日貧瘠落后的延安,黃土高原白頭巾、塵土飛揚腰鼓響的銀幕印象早已改變,延安已經實現了整體脫貧摘帽。

革命圣地延安始終與中南海心連著心。

2015年春節前夕,習近平總書記在延安看望慰問干部群眾,主持召開陜甘寧革命老區脫貧致富座談會,對老區發展關懷備至——

“加快老區發展步伐,做好老區扶貧開發工作,讓老區農村貧困人口盡快脫貧致富,確保老區人民同全國人民一道進入全面小康社會,是我們黨和政府義不容辭的責任。”

總書記的殷殷囑托,黨中央的親切關懷,讓延安人倍受鼓舞。

如今,延安已經實現了整體脫貧摘帽,幾代人的心愿得以實現。截至2018年底,延安693個貧困村全部退出,19.5萬人實現脫貧。全市貧困發生率由13.2%降至0.66%,建檔立卡脫貧戶人均純收入達8289元。

這是多么驕人的成績,如今的延安,經濟繁榮、民生殷實、生態優美、社會和諧,百姓安居樂業,我們向革命先輩交上了一份合格滿意的答卷。

延安的發展史,就是一部中國巨變的奮斗史。巍巍寶塔山,她不僅見證了中國共產黨由弱到強、從勝利走向勝利的歷史,更見證了226萬延安兒女自力更生,艱苦奮斗的致富史。

70年的延安,從無到有,由弱變強.在驚心動魄的機遇與挑戰中。迎來了高質量發展的新時代

70年的中國,經歷了從無到有,由弱變強的艱難創業。70年的延安。同樣也經歷了這一艱難的創業過程,從一無所有,到奮力發展,到深化改革,到轉型創新,再到追趕超越,一代一代延安人接續努力,堅持創業,每走一步都是驚心動魄。

在延安經歷了新中國成立初期第一階段發展之后,改革開放打開了延安進一步發展的大門,延安進入了發展的第二階段。

1978年后,延安人民栽果樹、修梯田、筑水壩、增口糧,推動農業產業由單一糧食種植向多元化發展轉變。同時,以周總理囑咐支持的五小企業為基礎,實現了工業發展良好起步,雖然體量較小,但有了雛形。隨著改革開放深入和市場經濟發展,商貿經濟逐漸活躍,三次產業初具規模,帶動經濟步入了第一輪較快增長期。1978年至1990年間經濟年均增長9.1%,財政收入由2509萬元增長至2.2億元,經濟實力快速提升。

上世紀90年代初期到新世紀的2000年,延安進入了第三個發展階段。被譽為延安發展史上的第一個“黃金十年”。

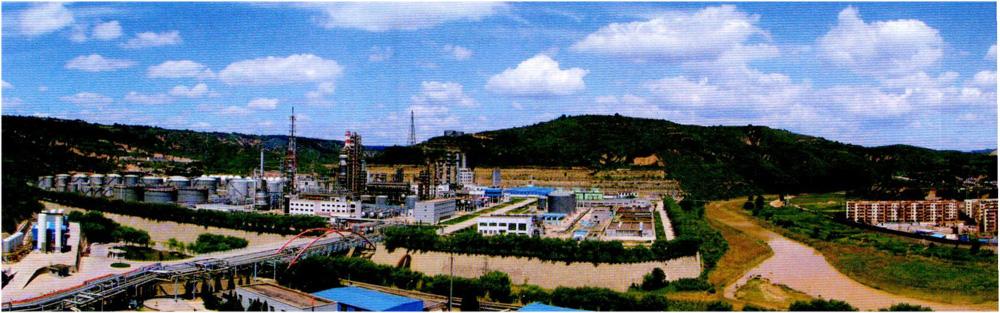

隨著長慶油田、延長油礦管理局(延長石油集團的前身)的大規模石油勘探開發,推動延安發展步入了第一個黃金十年。1992年,全市原油產量超過100萬噸,是1978年的27.8倍,石油工業對經濟增長貢獻迅速攀升,一舉超過農業占比,成為第一大產業。1990年至2000年十年間經濟年均增長10.2%,1998年財政總收入跨上10億元臺階。

進入新世紀的前10年暨快速發展的第四個階段,迎來了延安發展史上的第二個“黃金十年”。

這個時期,延安搶抓國家推進西部大開發重大機遇,實施“能源化工強市、綠色產業富民、紅色旅游興業”發展戰略,大力發展以油煤為主的特色工業、以蘋果為主的特色農業和以文化旅游為龍頭的現代服務業,加快構建具有延安特色的現代產業體系,改革開放縱深推進,經濟步入歷史最好時期。2005年原油生產突破1000萬噸,煤炭產量達到1069萬噸,財政總收入突破100億元大關。2010年經濟總量達到885億元,地方財政收入突破100億元大關。石油工業主導地位更加凸顯,石油工業產值一度占到規上工業產值的90%以上。能源工業占GDP的比重超過80%。生產總值年均增長11.2%。

黨的十八大以來,延安進入了高質量發展的新時代,開辟了經濟發展的新階段。

這一階段,延安面對油煤等主要工業產品增產空間收窄和國際能源市場波動影響,以及經濟結構不合理、抵御市場風險差的短板,開始走上艱難的轉型之路。

延安率先實現統籌城鄉發展機遇,大力推進經濟結構調整,堅持三次產業并舉、能源與化工并舉、傳統產業與新興產業并舉,促進以能源開發為主向加工轉化、現代農業、現代服務業協調發展轉變,加快發展高新技術產業、戰略性新興產業,努力構建現代產業體系。同時。著力推進陜北高端能源化工基地、國家現代農業示范區建設和全域旅游示范市創建,加快產業轉型升級,大力培育增長新動能。堅持園區承載、項目帶動、集約發展,“三區九園”工業框架基本形成,144個現代農業示范園區、8個農產品加工園區、6大文化旅游產業園區、17個現代商貿物流園區加快建設,17個縣域工業集中區入園企業達到481戶。實現營業收入489億元。堅持能源工業與非能工業并重,高新技術產業、戰略性新興產業蓬勃發展,卷煙結構持續優化提升,2018年生產卷煙32.2萬箱。非公經濟逐步發展壯大,規模達到456.8億元,增加值占GDP比重達到29.3%。

特別是2015年以來,延安堅持做好“有中生新”“無中生有”兩篇文章,啟動實施了《延安綜合能源基地發展規劃》,加快發展新經濟、新業態,新動能加速形成,轉型升級成效顯現。

與此同時,富縣煤油氣資源綜合利用等277個重大轉型項目建成投產,發電量、LNG產量快速增長,聚烯烴、苯乙烯、甲醇等化工產品從無到有,產業鏈條不斷延伸;建成眾創空間8個,556家新一代信息技術、智能制造、區域總部等新經濟企業落戶延安。截至2018年,延安市場主體達到16.9萬戶,引進世界和國內500強企業42家,實現上市公司“零”突破。舉辦了首屆世界蘋果大會和連續11次的中國·陜西(洛川)國際蘋果博覽會,與國內外32個城市締結友好關系。

此外,延安主動承擔中央、我省改革試點,堅持問題導向,積極穩妥推進投融資體制、財稅管理、國資國企、農村集體產權等改革,累計完成732項改革任務,探索形成了一批可復制、可推廣的經驗做法。深入推進“放管服”改革,開展全國工程建設項目審批制度改革和全省相對集中行政許可權改革“雙試點”,工程建設領域“六個一”集中審批延安模式在全省推廣,營商環境持續優化。主動融入“一帶一路”和全省“三個經濟”發展格局,啟動國家陸港型物流樞紐承載城市建設,延安海關開關運行。

人們或許不曾想到,在曾經幾乎人人關心油價的資源型城市,眾創空間、大數據、“獨角獸”等新經濟悄然布局延安并成為熱詞。

1949年全市生產總值僅為3431萬元;1978年只有3.44億元;2000年經濟總量超過100億元,2011年,全市經濟總量突破1000億元大關,達到1113億元;2018年,完成生產總值1558.9億元,增長9.1%,繼2007年首次超過全省平均水平,年均增長13%,是1949年的4585倍;財政總收入425.9億元,是1952年的9950倍;人均地區生產總值達到6.9萬元,按當年匯率折算為1萬美元,達到中等偏上收入國家水平。目前。全市原油生產、加工能力分別達到1500萬噸和1000萬噸,煤炭、天然氣生產能力分別達到5000萬噸和50億立方米,累計向國家貢獻原油2.6億噸、煤炭5.5億噸、天然氣201億立方米。

70年的延安,延安精神在這里發揚,紅色文化基因在這里根植,引領延安不斷邁向新的征程

70年的光輝歲月,見證了延安城市建設的演進步伐。

上世紀90年代的延安。街上到處都是自行車存放點,沿街兩邊的商店多是錄像店和臺球室。那時候,百米大道還是用石頭鋪起來的道路,兩邊都是農田,二道街都是成片的兩層瓦房,延安城區只有兩處紅綠燈……20年過去了,這些景象已逐漸成為上一輩人的記憶。

而今,每逢節假日,延安老城區的人民群眾穿過楊家嶺隧道,步入正在全面建設的延安新區。感受來自現代化氣息的城市品質。伴隨著延安行政中心、大劇院、學習書院、金融中心、創業大廈等一座座標志性建筑拔地而起,讓沉寂多年的延安迎來了新的發展機遇和發展活力。

相較于密集地分布在一個“Y”字形的三條主川道的延安老城區,新區的建設也讓延安的現代化城市味道越來越濃。

延安屬于典型的線形城市。寶塔山、清涼山、鳳凰山高高聳峙。三面合圍的山崖底部。延安城區密集地分布在一個“Y”字形的三條主川道中,形成了延安多年不可改變的城區結構。站在高處。三條主川道猶如大地的巨大裂隙,自中心點呈射線發散出去。延安市區地形最為寬闊的東川最寬處也不足一公里,長度卻超過了20公里。而地形更為狹長的南川,最寬處只有200米,也就是兩三條馬路的寬度。

先天性的地理環境,制約著延安的發展與變革。2011年,“中樞外擴,上山建城”,通過“削山、填溝、造地、建城”,用10年時間,整理出78.5平方公里的新區建設面積,在城市周邊的溝壑地帶建造一個兩倍于舊城區的新城。一場規模空前的“愚公移山”大戰在延安展開。

延安新區規劃分為三大片區。承載人口40萬以上。其中新區北區位于延安清涼山南北中軸線北部,背依主脈,東西護山環繞,面向延河,眺望寶塔;新區東區位于寶塔山東南,延河南岸,與北區新城隔川相望;新區西區位于鳳凰山西側,毗鄰老城,以紅色文化為核心,以恢復圣地重要歷史建筑為主線,發展文化旅游產業,打造展示圣地延安歷史記憶的新“窗口”,讓人感受圣地烽火歲月。

延安的“削山造城”工程是現在世界上在濕陷性黃土地區規模最大的巖土工程,在世界建城史上也屬首例。建設伊始,延安新區在“新”字上做足功夫:除舊制、立新規,改舊貌、換新顏,摒棄舊思路,確立新理念。一切,都從“新”字開始。8年來,從連綿起伏的荒山到一馬平川,從一張藍圖到宜居宜業宜游新家園,從拓展城市發展空間到提升延安城市品位……延安新區的建設速度之快被譽為延安的“深圳速度”,開創了延安城市建設新紀元。

當你走在延安新區的大街上,不難發現,除了明顯感覺到馬路寬、不堵車、高樓多、綠化好之外,和你問路的外地人越來越多了,出差的、旅游的、經商的……時不時還有一撥外國人與你擦肩而過,這個昔日的黃土峁,變得越來越現代化、國際化。

如今。黃土高原腹地的延安新區,已由昔日蒼涼的山峁,變為一座新城,初步形成中心城區、大數據產業園、科教產業園、文化旅游產業園等構架,成為延安兒女實現現代城市夢想的新高地,讓更多人逐漸看見了延安未來更加清晰的美好明天。

延安在建設新區的同時。注重城鄉一體化發展。隨著工業化推進,城鎮人口迅速增長,城鎮化率提升到62.3%。近年來,延安充分發揮城鎮化和基礎設施建設空間大的后發優勢,開展全國新型城鎮化綜合試點和“城市雙修”、城市設計試點,按照“革命圣地、歷史名城”城市定位,實施了新區開發、老城改造、山體居民搬遷、溝道治理、市政設施配套、城市景觀提升六大工程,主城區建成區面積擴大到61平方公里,人口近50萬,市區綠化覆蓋率達到41.85%,人均公園綠地面積35.3平方米,成功創建國家衛生城市、國家森林城市、國家園林城市和省級環保模范城市、省級節水型城市。積極構建“一主兩副”“一城三區”的大延安。

城不說話,卻默默記住了一切。歲月流轉,城市變遷,延安紅色文化基因和底蘊始終未變。行走在延安,不論是老城還是新城,你都能感受到來自這座城的紅色基因所洗禮。70年的祖國,70年的延安,隨著城市發展的不斷演進,帶給人民新的機遇的同時,留給人們的還是沉淀下來的那厚重的文化。延安就是這樣的一座城,不論怎么變,根與魂始終未變。

70年的延安,交通縮短著與外界的距離。讓延安的區域中心更加明顯.成為國家It港型物流樞紐承載城市

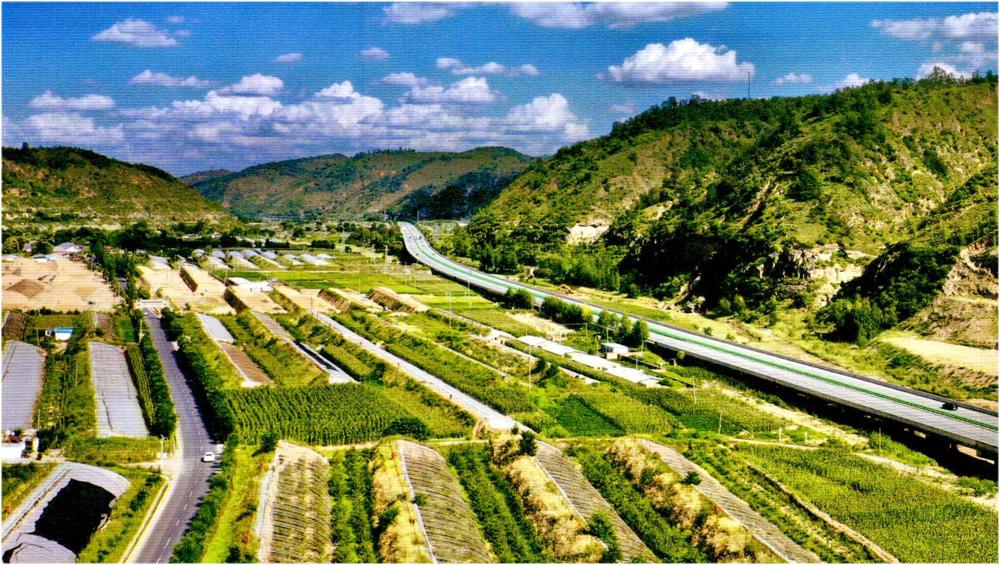

當你駕車穿梭于延安綠水青山間的一道道溝、一座座橋、一個個隧道聯結起來的高速公路時,感受到的不僅是快捷的交通帶來的出行便利,讓你更能感受到的是行駛在山水畫卷中的愜意與舒暢。

還記得上世紀八九+年代,在延安富縣做生意的溫州商人老賈,他向筆者講述道,當年他從富縣到西安進貨,每次凌晨三四點就得出發,翻山越嶺,到西安就是中午12點左右了,要是遇上下雨或者冬天下雪,時間就會更久。在西安進好貨,當天是回不去的,隨便找個地方將就一晚上,第二天一大早再趕車回富縣,到縣城也就下午或晚上了。進一次貨至少得兩天時間。老賈感慨,如今富縣到西安、到延安都通了高速,還有了動車,自駕車基本當天就能返回,從來不怕刮風下雨,延安的發展太快了!

是啊,老賈的感慨也是大多數人的感受。人們或許不曾想到,過去閉塞落后的老區,已入選國家陸港型物流樞紐承載城市。今天的延安,包茂、青蘭等多條高速公路四通八達。從南泥灣新機場出發,可以直飛國內16個城市。

據統計,延安全市公路總里程突破2萬公里,路網密度達到57公里/百平方公里,高速公路里程達到833公里,“三縱兩橫”高速公路網基本形成,“十三五”末將實現縣縣通高速。鐵路總里程達到600公里,延安火車站每日經過客貨列車達88對,西延高鐵開工建設。南泥灣機場建成通航,開通至16個城市的14條國內航線。

回想新中國成立初期,延安基本上沒有一條現代意義的公路。1973年周恩來總理回到延安,撥專款修筑了延安城中心的民心橋,同年,咸宋公路(210國道前身)開始鋪筑渣油路面,1976年,蘭宜公路開工建設,通過四年的建設,一條長223公里的三級瀝青路建成通車。據記載,截至1978年,延安全市共有各級公路5439.8公里,均為三級以下公路,路面鋪裝只有984公里,且為低標準的渣油路面。大部分公路還是土路面。而在1978年以前,延安沒有一條二級公路。

1996年.延安路網項目拉開了升級改造的序幕,210國道延安以南80公里開始改造,1997/$210國道流水溝至甘谷驛、甘谷驛至延川,1999年嘉陵橋至流水溝相繼開工建設,這條延安交通運輸的國道主動脈終于舊貌換新顏,延安結束了沒有二級公路的歷史。

2001年,銅川至黃陵高速公路通車。結束了延安沒有高速的歷史。2002年黃陵至延安高速公路開工建設,2003年靖安高速延安段開工建設……青蘭高速、包茂高速相繼通車,延安至吳起、延安至延川、包茂高速黃延二通道、吳起至定邊等等高速路的相繼建設,一條條高速公路的開工建成將進一步縮短延安與外界的距離,迎來延安經濟發展的高速時代。

此外,沿黃觀光路、志丹至南粱等27個國省干線建成,在延安國省干線公路達到22條3564公里,其中二級以上公路達到1531公里,占比43%,并先后建成和升級改造農村公路3005公里,實現全市行政村通硬化路全覆蓋。

特別是黨的十八大以來,延安初步構筑起以公路、鐵路、航空為一體的立體綜合現代交通運輸體系。長期制約延安發展的交通“瓶頸”得到有效緩解,為推動延安對外交流合作、改善老區貧困落后面貌、提高人民生活水平發揮了重要的支撐保障作用。到2020年,延安高速公路里程要達到1269公里,實現縣縣通高速,形成“三縱兩橫一連接一繞城”的路網格局。一級公路達到264公里,二級公路達到2685公里。國道90%以上、省道50%以上達到二級公路標準。

在鐵路建設方面,1994年西延鐵路建成通車后,神延鐵路、包西鐵路復線、延安火車站改擴建等項目先后建成投用,年貨運發送量近1500萬噸,年客運發送量500多萬人。蒙華鐵路正在建設,西延高鐵全線開工,延安經綏德至太原高鐵加快推進,到2020年,延安境內鐵路總里程有望突破1000公里。

在航空建設方面,始建于1936年的延安機場,是我們黨管理和使用的第一個紅色機場,1958年10月1日開通民用航班,是陜西省繼西安之后建站通航的第二個機場。2018年,南泥灣機場建成通航,將形成橫貫東西、縱達南北的航線網絡布局。到2020年,延安機場年旅客吞吐量、貨郵吞吐量分別達到100萬人次和800噸,將跨入百萬量級支線機場行列。

如今的延安,入選國家陸港型物流樞紐承載城市,延安的區域樞紐中心作用更加明顯,延安將在“三個經濟”的發展中發揮更大的作為。

70年的延安,城鄉居民的收入大幅度上升,老百姓的“錢袋子”鼓了,過好日子的腰桿硬了

長期以農業為主的延安,新中國成立初期,延安94%以上的人口從事農業生產,1952年,延安地區居民人均存款僅為0.6元;到1978年,延安的城鎮居民人均可支配收入為519元,農村居民人均可支配收入僅為53元。

延安市寶塔區棗園鎮侯家溝村村民張春生回憶起過去的生活,“艱難”二字足以概括。他向筆者講述道,過去住在山上的土窯洞里,靠種地為生的農民,在上世紀六七十年代,解決溫飽都成困難,到上世紀八九十年代,雖然種的地多,但多數都是山地,產量低,能維持溫飽已經很不錯了,更別說遇到災年。那時。給孩子們5分錢的一個冰棍都沒買過,舍不得吃,舍不得穿,全家節省出來的錢主要供幾個孩子上學用。

進入新世紀,延安大力發展經濟作物。張春生家在川地種上了蘋果、蔬菜、西瓜等經濟作物,山地以玉米、豆類為主,家里的生活條件一下子改善了,張春生不但重新建了五孔大窯,孩子們也相繼完成學業,跳出了“農門”,生活發生了翻天覆地的變化。

近幾年,張春生家位于棗園的侯家溝村,川地被全部征用,山地退耕還林,村民又趕上了移民搬遷、危房改造的好政策,住在山上的群眾全部搬遷,恢復生態。如今,張春生搬進了140多平米的新居,平時接送孫女上學,沒事時,在延河邊轉一轉,去新區看一看,深刻感受著延安幾十年的巨大變化。

我們可以看到,延安老百姓在新中國成立這70年的時光里,生活發生著深刻的變化,同樣也看到,延安以及延安農業農村在這70年間的巨大變化。

據統計,2018年,延安地區的城鎮居民人均可支配收入為32226元,農村居民人均可支配收入增長到10786元;居民人均存款增加至2018年的4.22萬元。延安實現了從基本溫飽向告別絕對貧困、走向富裕的歷史性跨越。

從上世紀90年代開始,延安的農業產業化水平不斷提高,蘋果種植規模快速擴張,1992年突破100萬畝大關,成為促進農民增收、帶動農村經濟發展的主導產業。同時,從山東壽光引進日光溫室大棚,種植反季節瓜菜,延安人民第一次在冬天吃上了自己種植的新鮮瓜菜。

如今,延安的蘋果種植面積達到380萬畝,產量300萬噸,面積屆全國地級市之首,產量占全省的三分之一、全國的九分之一,蘋果收入占到果區農民收入的60%以上,農業產業后整理讓農民在全產業鏈上增收。

開始于2017年的蘋果產業后整理工程,就是在面積產量不增加的前提下,如何實現果農收入翻番目標。后整理就是分級分選、冷藏冷鏈、精深加工及品牌營銷等現代手段。比如說,一斤有兩個蘋果,過去一斤蘋果賣三塊錢,通過后整理,一個蘋果賣三塊錢。通過蘋果后整理,破解農產品優質不優價,延伸產業鏈,提升價值鏈,促進農業產業轉型升級,讓農民在全產業鏈上增收。兩年多來,延安打出了一套行之有效的“組合拳”,累計建成智能選果線64條、冷氣庫109萬噸,將來要建成100條智能選果線、200萬噸冷氣庫。通過后整理,2018年帶動蘋果產值增加18億元,果農人均增收2510元,實現了由量取勝向質取勝轉變,為鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉村振興奠定了厚實的產業基礎。

“后整理”也是延安市踐行“兩山”理論的探索和創新。作為退耕還林的典范,延安把“黃土高坡”變成了“綠色高坡”。延安的林不僅是綠化林,更是經濟林;延安再造的不只是“綠水青山”,更是一座座“金山銀山”。

如今,“延安蘋果”榮獲國家地理標志證明商標,品牌價值達69.6億元;“洛川蘋果”獲得中國馳名商標,先后取得上海世博會、北京奧運會專供蘋果等30項冠名權和中國果品區域公用品牌50強、公共品牌建設杰出貢獻獎,品牌價值72.88億元。成為全國最具影響力的蘋果區域公用品牌之一,延安蘋果遠銷國內主要大中型城市和30多個國家、地區。

此外,延安農林牧漁業總產值由1978年的0.37億元增加至2018年的241.12億元,年均增長9.8%。2018年糧食產量達到69.6萬噸,是1949年的4.5倍。被農業農村部命名為全國現代農業示范區,累計建成市級現代農業示范園144個,市級“一村一品、一鄉一業”專業村540個、專業鎮70個,“延川紅棗”“黃龍核桃”等品牌榮獲中國馳名商標,“甘泉豆腐”“吳起蕎面香醋”批準為國家地理標志保護產品,“富縣直羅貢米”獲得國家地理標志產品登記。

70年的延安,生動踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念,處處“南泥灣”,美景似“江南”

“如今的南泥灣,與往年不一般。”如今的延安,已不是光禿禿的溝峁,擦不去的黃土色的景象,南泥灣已名副其實地成為了陜北的“好江南”。

在延安,你再也看不到荒山禿嶺的蒼涼,也很少見黃土彌漫的飛揚。在溝溝峁峁那青綠的深淺底色中,爛漫的山花,搖曳的果實,點綴出一副青山綠水的延安畫卷。難怪曾有北京一位林業專家驚喜于延安的“顏值”。寫了一首“荒山禿嶺都不見,疑似置身在江南。只緣退耕還林好,一路青山到延安”的打油詩。

讓人不由得再次想起賀敬之《回延安》里“對照過去我認不出你,母親延安換新衣”的佳句。現在的延安就像詩句里那樣換了新衣。

例如在我國農墾事業的發祥地——南泥灣,“昔日爛泥灘,軍開變沃田。今晨黃稻展,自給憶當年!”南泥灣,一座汗水與熱血鑄就的歷史豐碑,一面陜甘寧邊區大生產運動的光輝旗幟。

“到處是莊稼,遍地是牛羊”,這曾是南泥灣獨有的景致。但莊稼種得多產量低,牛羊滿山跑草都長不出來,天一下雨,水沖進川道稻田也種不成……這是上世紀八九十年代,南泥灣的真實情況。

從1999年開始,南泥灣人開始上山種樹,保護良田。今年70多歲,時任婦女隊長的侯秀珍說,“現在條件好了,國家號召退耕還林,我們這一代以及下一代人,就要把樹補回來,生態再不能破壞了。”如今的南泥灣,山青了,水清了,山洪再也沖不進川道,老百姓的日子越過越好了。

而今的南泥灣,森林覆蓋率已超過80%。不僅有著連綿起伏的青山和山腳萬畝相綴的花海,還有著波平如鏡的荷塘、魚塘,以及川道里那一片片稻田,一些消失多年的野生動物又重現山林。

在被譽為退耕還林第一縣——吳起縣南溝村,一大早迎著蒙蒙晨霧,在村子周邊的山林里,空氣濕潤,樹木青翠,時有鳥鳴,讓人心情格外舒暢。而在20多年前,吳起是出了名的貧瘠,水土流失面積一度超過全縣土地面積的90%。南溝村以前人均十多畝地,一年干到頭也打不下多少糧食,豐年人均在350斤左右,根本不夠吃。退耕還林后人均只留2畝地,國家錢糧補貼人均糧食就達到了600斤,村里人都能吃飽肚子,220戶780多口人的南溝村一下子就退耕了4200多畝地。整個吳起縣累計完成退耕還林250多萬畝,成為名副其實的全國“退耕還林第一縣”。

和南泥灣、南溝村一樣,在延安其他地方,綠水青山扭轉了當地的生態環境。改變了延安農民“面朝黃土背朝天,廣種薄收難溫飽”的生活狀況,生動詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的延安實踐。

曾幾時許,“溝壑縱橫、禿嶺荒山、塵土彌漫”,是過去許多人對黃土高坡的基本印象,

“晴天一身土,雨天一身泥”“春種一面坡,秋收一袋糧”“一塊白羊肚手巾,一張滄桑的面孔”是延安群眾真實的生活寫照。

“荒涼和貧窮”成了老區延安的代名詞,蕭索荒山、漫天風沙,成為紅色圣地揮之不去的“黃色哀愁”。

作為80后的陳女士提到20年前的延安,印象也十分深刻。她說,小時候第一次來到延安。對延安的印象就是到處都是煤炭渣渣,那時候家家戶戶用的都是有煙煤,下的雪落到地上也變成黑色的了,當時流行穿白球鞋,一天就臟了,還洗不掉,所以就有孩子拿白粉筆涂抹鞋面。

人們或許不曾想到,昔日干旱少雨、千溝萬壑的黃土高原,竟有了“春賞百花秋賞稻”的江南美景。

1999年起,延安絕地求生,抓住機遇吹響綠色沖鋒號,率先在全國開展大規模退耕還林。近20年過去了,如今的延安,已是綠波蕩漾,五彩斑斕,藍天碧空如洗,空氣沁人心脾……無不訴說著延安退耕還林建設的斐然成果。

2013年延安又自籌資金在全國率先開展了新一輪退耕還林,25度以上坡耕地應退盡退,累計實施退耕還林1100萬畝,占全市國土總面積的19.4%,占全省退耕面積的26.7%、全國的2.1%,陜西綠色版圖向北推移400公里,森林覆蓋率提高到52。5%,植被覆蓋度達到81.3%,水土流失面積降低23%。實現生態效益年價值量達210多億元,延安成為全國退耕還林第一市,也是以法律形式保護退耕還林成果的第一市。三北防護林工程成為全國生態保護修復示范樣板。

近年來,延安牢記習近平總書記“延安生態環境整體脆弱”的告誡,堅持系統思維、綜合治理,實施了延河等主要河流治理和治溝造地工程,水土流失治理度達到55.2%,年入黃河泥沙由治理前的2.58億噸下降到0.31億噸,年降雨量由300多毫米增加到550毫米以上。堅決打好青山碧水藍天凈土“四大保衛戰”,水環境質量持續好轉,城區空氣質量優良天數達到315天,“圣地藍”成為延安一張靚麗名片。延安也因此榮獲了“2018中國美麗山水城市”稱號。農村人居環境整治工作受到國務院通報表彰,全市1784個行政村全部建成清潔村,50%的行政村建成生態村,25%的行政村建成美麗宜居示范村。

如今的延安,處處“南泥灣”,美景似“江南”,延安用20多年時間,創造了山川大地由黃變綠的歷史奇跡,走出了一條“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展道路,為世界范圍提供了一個短期內“生態修復”的成功樣本。

70年的延安,社會保障覆蓋范圍不斷擴大.民生水平不斷提高。人民群眾的獲得感、幸福感、安全感極大增強

新中國成立以來,在延安這片美麗的土地上,各項社會事業全面發展,社會保障織就了一張兜底安全網,惠及每一位延安人民。

70年來,延安堅持以人民為中心,加大投入,增加供給,群眾獲得感、幸福感、安全感得到極大增強。各項基本制度逐步建立和完善,初步建立“老有所養、病有所醫、傷有所治、生有所補、失業有助”的社會保障體系,覆蓋范圍不斷擴大,保障水平不斷提高,人民群眾的日子越過越幸福。

在脫貧攻堅方面,延安緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標,按照“村村過硬,戶戶過硬”要求,充分發揚延安精神,舉全市之力硬仗硬打,脫貧攻堅取得了階段性成效。延川、延長、宜川三個貧困縣脫貧“摘帽”,延安實現整體脫貧。

在文化旅游方面,延安榮獲“中國十佳魅力城市”和“中國十大最具文化影響力城市”。2018年全市紅色教育培訓達29.3萬人,全年接待旅游人數6344萬人次,是1995年的147倍,實現旅游綜合收入410.7億元,是1995年的380倍。2018年全市服務業增加值494.88億元。1978年-2018年年均增長17.3%。

在城鄉醫療方面,延安率先在全省實現城鄉居民醫療保險、養老保險制度一體化,城鄉居民醫療保險、大病保險全覆蓋和醫保異地就醫直接結算,13.7萬城鄉低保對象實現應保盡保。組建了延安市第一醫療集團和延安市第二醫療集團,共托管9家醫院,群眾看病難、看病貴問題得到初步緩解。全市有各類衛生機構2655家、床位1.3萬張,平均每千人擁有病床6.06張、衛生技術人員7.79人。城市公立醫院改革被確定為國家試點,子長醫改模式全國推廣。獲評首屆“健康中國”年度標志城市。

在義務教育方面,延安全面實施十五年免費義務教育,率先在全省實現學前三年免費教育和義務教育營養改善計劃全覆蓋。實施城區教育資源整合,校際聯盟、學區制管理深入落實,擇校和大班額問題得到有效緩解。全市中小學幼兒園919所,在校學生48萬,北大培文、清華附中、江蘇中學等知名教育品牌落戶延安。

在養老服務方面,建成養老服務機構650個,千名老人擁有床位34張。與此同時,保障房建設走在全省前列,棚戶區改造受到國務院通報表彰,城鎮居民人均住房面積達到32平方米。萬人擁有公共文化設施面積784平方米。

在社會治理方面,延安實現全國雙擁模范城“八連冠”,榮獲全國社會治安綜合治理最高榮譽“長安杯”,“兩說一聯”經驗在全國推廣,新時代“十個沒有”平安建設經驗在全省推廣,成功入選“2019中國最具幸福感城市”。

此外,延安建成南溝門水利樞紐、黃河引水南北兩大水源工程,長期困擾革命老區發展的水、電、路等基礎設施條件明顯改善。農村安全飲水實現全覆蓋。建成750千伏高壓智能變電站和一批330千伏、110千伏輸變電項目,啟動了國家A類城市電網建設。市區、11個縣城和一批重點鎮實現氣化,實現電力和廣播電視戶戶通,寬帶和4G網絡覆蓋所有行政村。

這就是延安。70年來,延安人民群眾的收入大幅度上升,老百姓的“錢袋子”鼓了,過好日子的腰桿硬了。過上殷實生活的延安人,正在朝著實現全體人民共同富裕的目標不斷邁進。

面向未來,延安始終秉持高質量發展是新時代經濟發展的總目標,繼續在轉型發展、城鄉融合、生態環境、改革開放、民生福祉等方面持續用力,扎穩高質量發展的根基,補齊高質量發展的短板,厚植高質量發展的底色,培育高質量發展的引擎,彰顯高質量發展的價值。追趕超越,奮發圖強,延安定會越來越好,越走越堅定。