河長制網絡治理機制研究

王小潔 孫國峰

摘 ? ? ?要: 發軔于浙江省長興縣的河長制,歷經個別首創、局部擴散、全面推行三個階段,在取得顯著環境效益、經濟效益、社會效益的同時,各參與主體也面臨諸多困境。本文在梳理網絡治理理論、河湖水資源網絡治理主體、河湖水資源網絡治理機制等相關研究的基礎上,通過分析當前河長制實施過程中政府、企業、社會組織、公眾遇到的諸多問題,提出了建構河長制網絡治理機制的設想。可以說,河長制網絡治理機制既是加強河湖管護的重要途徑,也是實現河湖長效治理的關鍵。

關 ?鍵 ?詞:河長制;河湖管護;河湖水資源管理;網絡治理理論;網絡治理機制

中圖分類號:TV213.4 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:1007-8207(2019)10-0086-10

收稿日期:2019-04-22

作者簡介:王小潔(1993—),女,福建寧德人,福州大學經濟與管理學院碩士研究生,研究方向為理論經濟、公共資源和公共政策;孫國峰(1969—),男,甘肅通渭人,福州大學經濟與管理學院教授,復旦大學經濟學博士,浙江大學、蘭州大學博士后,碩士研究生導師,研究方向為理論經濟、轉軌經濟、土地制度、公共資源和公共政策。

水資源是可再生資源,但水資源的補給卻受到特定時間和空間的限制。淡水資源包括地表水、地下水和海水淡化,其中,與人類生產和生活密切相關的地表水主要包括河流湖泊以及濕地沼澤(以下統稱為河湖水資源)。近年來,由于人口不斷增長、經濟發展加速、消費模式轉變,導致水資源供需矛盾尖銳、水污染持續加劇、水生態惡化,世界各地水資源危機頻發,如美國“弗林特水危機”、新西蘭用水短缺危機、印度尼西亞雅加達洪水泛濫危機等。我國雖然水系發達、河湖眾多,卻需要以占全球6%的淡水資源滿足占全球約22%人口的生產生活用水。在人均水資源供應不足的情況下,我國的用水總量因受到傳統“三高模式”的影響而不斷飆升,河湖水資源遭受的破壞日趨嚴重。面對河湖開發與管護這一現實矛盾,探索新的河湖水資源管理制度就成為緊迫任務。

2012年,黨的十八大明確提出我國要大力推進生態文明建設。將水生態文明作為生態文明的重要組成部分納入了生態文明建設的藍圖中,確立了人與水和諧共生的科學發展道路。為實現對河湖的長效管護,一方面,國家水利部明確了“管水”與“治水”兩手抓的指導方針;另一方面,通過實施一系列戰略決策改善河湖水資源現狀,如實施河湖水系連通戰略,改善水資源時空分布不均的現狀,提升水資源統籌調配、防止水旱災害、引排自如的能力,對用水總量加強管理,不斷提升其效用,實施了最嚴格的水資源管理制度,等等。河湖水系連通戰略與最嚴格的水資源管理制度從“工程建設”和“制度管理”兩方面解決了河湖水資源管護問題,使河湖水系連通有所加強,污染、浪費、超采等現象在一定程度上得以控制。但由于“多龍治水”問題并未得到徹底解決,在河湖管護中,各部門相互推諉、責任界定不清、協同合作能力不強、監管措施不嚴等使得政策收效還遠不如預期。2016年12月11日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于全面推行河長制的意見》(以下簡稱《意見》),由此各地陸續開展了河長制探索與實踐并取得了一定的成效,但河長制在實踐中也面臨著諸多不可避免的現實困境。政府、企業、社會組織、公眾在河湖管護中的參與程度參差不齊,現行的河長制能否實現長效治理的疑慮日漸增多。河湖水資源作為典型的“準公共物品”,僅依靠單一治理主體很難實現長效管護。因此,以多元主體參與、共同價值鏈接為紐帶和以合作伙伴關系為合作形式的網絡治理機制成為提升河湖管護能力的必然選擇。

一、相關研究文獻回顧

通過閱讀國內外相關文獻,將網絡治理理論應用于水資源管理已較為普遍,而將其與河長制相結合的研究卻較為少見,并且國外關于“河長制網絡治理機制”這一提法較少,較為普遍的是“網絡化水資源管理模式”“流域網絡治理機制”等,但其實質都是借助網絡治理理論改善河湖水生態環境的治理機制,也是河湖水資源管理的深化模式。國內外學者的研究成果主要聚焦以下幾個方面:

(一) 對網絡治理理論的相關研究

網絡治理最早發源于企業管理中對組織間網絡關系的探索,網絡治理理論是組織治理方式的一種基本理論和基本模式。鮑威爾(1990)從組織網絡的角度出發,最早提出將網絡看成獨立于市場或者企業的交易模式。[1]基于此,拉爾森(1993)提出了著名的“握手觀點”——利用網絡模式促進科層制與市場機制合作,[2]這一觀點使“網絡治理”作為一種新型治理模式迅速出現在大眾視野。斯蒂芬·戈德史密斯和威廉·艾格斯(2008)將網絡治理視為政府、市場、組織群體共存的管理結構,認為其是未來政府治理的發展趨勢。[3]陳振明(2003)認為,網絡治理理論在公共管理中的應用體現在政府部門與其他公共行動主體為了實現公共利益而建立的相互協作關系上。[4]鄞益奮(2007)認為,在傳統的公共行政學研究中,政府體系占主導,這種體系中的管理主體較為單一,主體間的關系相對簡單;但在新興的網絡治理研究范疇中,政府只是眾多網絡主體中的一員,網絡主體變得愈加多元化。[5]

(二)對網絡治理主體的相關研究

網絡治理理論認為,獨立個體通過占有資源、憑借一己之力解決所有問題是不切實際的,由于現實中各主體的聯系具有普遍性,因此,各主體間的相互協調、交流合作、信息互通可以實現資源的有效利用。當前,在公共資源管理中,解決政府失靈和市場失靈問題需要來自不同主體、不同組織的共同努力。針對科層制治理模式存在的弊端,羅茨(1997)、馬什(1998)、哈特利(2007)等人認為,在網絡治理模式中,公共、私人代理者具有獨立于國家的自主能動性,這些代理者通過溝通與互動,搭建合作平臺,構建共識橋梁,避免了傳統公共行政管理模式的僵化。[6][7][8]懷特洛(2003)在環境問題的治理監管中也強調公眾、政府、民間機構等不同主體間互動的有益性和有效性。[9]在我國的河湖水資源管理中,政府一直是主導角色。肖建華(2012)認為,由于社會組織參與力度不足,反而會導致政府的力不從心。[10]范倉海與周麗菁(2015)認為,由各級政府、社會組織、社區公眾等多元主體組成的網絡決策系統在解決水資源管護問題方面更有效。[11]因此,國內外學者都強調有效解決河湖水資源管理問題的重要出路在于與社會組織、社區部門、社會公眾等多元主體通過彼此協調、共同合作、信息互換與共享,方能實現共同的治理目標。

(三)對網絡治理機制的相關研究

埃莉諾·奧斯特羅姆(2000)認為,恰當的制度安排、可以信賴的規章以及組織成員間的相互監督是建構水資源治理機制的重要組成部分,通過各主體的自覺參與不僅能夠減少“搭便車”行為,也可以實現決策民主化、合理化。[12]這為網絡治理機制的構建提供了重要參考。首先,各主體間的信任是網絡治理的前提;其次,結構優化是網絡治理高效率的條件;再次,在協調各主體間利益矛盾點的同時要維護網絡治理機制的有效運轉。通過梳理相關文獻筆者認為,網絡治理機制主要包含整合、信任、協調和維護四個方面。正如庫伊曼和范·弗利埃特(1999)認為的那樣,整合機制體現了政府在網絡治理中通過“解構”與“重建”,施加影響和規定取向,最終高效率地實現預期目標。[13]唐兵(2013)認為,公共資源治理中由資源、權力、組織整合構成的整合機制能夠減少網絡治理中的不確定性以實現良好的整體效應。[14]信任機制作為一種聯系紐帶在網絡治理機制中發揮著保持各主體平衡協作關系的作用。在弗朗西斯·福山(1999)看來,信任取決于宗教、習俗等文化資源,社會所有成員都應遵守這一規范。[15]什托姆普卡(2005)則認為,信任作為合作的強烈粘合劑可以催生成功,但與之相反的是信任的缺失則會直接導致聯盟關系的崩盤,各主體間的合作也會以失敗告終。[16]協調機制特別強調網絡治理作為一個涉及眾多主體的集體行動,不僅要協調好網絡各主體間的關系,還要在合作中充分發揮談判和協商的作用,以達到共同治理的目標。達爾和林德布洛姆(1997)創造性地提出了民主代表、官僚組織、價格機制和行動者協調這四種協調形式。[17]網絡治理機制的長效與穩定有賴于維護機制作保障。林璐(2015)認為,維護機制包括激勵機制與監督機制。[18]

(四)相關研究文獻評述

發源于企業管理的網絡治理理論為解決河湖水資源管理這一公共資源管理問題提出了新思路。國內外研究表明,網絡治理對于解決科層制與市場機制存在的弊端具有積極意義。其強調將政府部分非核心功能轉讓給其他治理主體,以實現公共資源的有效利用以及公共服務質量的提升。為避免河湖水資源治理失效,應充分發揮多元主體在整合、信任、協調、維護四種機制中的作用。其中,整合機制強調政府在網絡治理中要施加影響和規定取向,目的是防止因網絡治理目標不明確而導致合作失效;信任機制的構建可以從正式制度與非正式制度兩方面著手,使其在網絡治理機制中發揮聯系紐帶作用;協調機制的關鍵在于各網絡主體間的交互方式和溝通的有效性;維護機制能夠降低治理過程中的機會主義和道德風險,主要是通過達成集體意志、強化文化整合等方式進行。根據目前我國的相關研究可以發現兩個問題:一是將網絡治理應用于河湖水資源管理的機制來自西方,本土化的創新程度不高;二是網絡治理機制仍未形成理論范式,在總結部分多是“應然”性建議,因此,相關研究有待深入。基于以上分析,河湖水資源管理的新趨向比較明顯,即朝著“多元主體、合作網絡”的方向邁進。這既為河長制的全面推行奠定了良好的理論基礎,也為實現河湖水資源長效管護提供了幫助。

二、河長制實施過程中不同主體面臨的困境

我國河長制發展至今經歷了三個階段:一是個別首創階段。河長制肇始于浙江省的一座“山水縣市”——長興縣。2007年春夏,太湖流域爆發的大面積嚴重的太湖水體富營養化危機使得江蘇省無錫市成為全社會關注的焦點。在嚴峻的水危機與社會各界輿論壓力下,無錫市采取緊急措施,嘗試在河湖水資源治理機制上進行創新,河長制由此在無錫市正式出臺。二是局部擴散階段。河長制在短短幾年內治水成效明顯,福建省、江西省、北京市等八個省市迅速跟進,先后在各自管轄區域內全面實施河長制。三是全面推行階段。《意見》的出臺,意味著河長制已上升為全國性河湖水資源治理方略并且朝著常規化的發展方向邁進。

河長制能夠從個別首創上升為全國性河湖水資源治水方略,得益于河長制成效明顯。首先,河長制在改善河湖水環境方面效果顯著;其次,河長制助推了河湖水資源治理經濟效益的提升;再次,河長制使得河湖水資源治理的社會效益有所提高。 河長制參與主體包括政府、企業、社會組織和公眾。但就目前河長制實施情況來看,政府在河長制的推行、執行、監督以及管理中起著絕對的主導作用;企業面臨產業轉型升級,而水權交易市場不完善和高額技術成本等都在阻礙河長制的推行;社會組織因外部制約與發展“內虛”所能發揮的支持作用微弱;公眾作為河湖水資源受損的直接承受者和河長制最直接的受益人,顯然還沒有保護河湖水資源的主人翁意識。由于各主體之間的不協調所導致的權責配置困境、市場交易困境、參與治理困境等都限制了河長制作用的有效發揮(見圖1)。

(一)政府面臨的困境

河長制誕生于河湖水污染危機中,政府的強力推動促使河長制在短期內成效明顯,但政府在河湖管護中仍然面臨諸多困境。一方面,河長制在政府強力推動下獲得了短期河湖水資源治理的經濟和社會效益;另一方面,河長制存在對行政權威過度依賴的缺陷。具體包括以下幾個方面:一是委托代理困境。委托代理關系最初來自市場交易,但建立在合同契約上的合作常因信息不對稱而產生交易風險。河長制中委托代理困境的出現是由于政府官員作為“理性人”對于個人政績這一利己目標的追逐違背了公眾對于良好河湖生態這一公共利益的需求,這就導致了行政管理成本高昂和資源低效配置。在信息不對稱和資源不平衡的情況下,政府官員容易采取逆向選擇行為。二是組織機構困境。河長制辦公室作為非常設機構,其工作人員多從水利系統內部抽調,缺乏專職人員。若將河長制辦公室定位為常設機構,除了抽調水利系統相關在編人員外,還應涉及水資源管理部門之間如何進行協調的問題。河長制的組織體系衍生自現有的行政體制,“河長”目前還未納入行政序列中,河長制組織體系如何與現有機制融合,河長制如何與常規河湖水資源管理之間實現有效銜接,對此,肖顯靜從政府定位出發,認為河長制是有效但并非長效的制度設置。[19]因此,河長制如何發揮長效作用,需要理順河長制與常規化河湖水資源管理之間的組織邏輯。三是行政問責困境。河長制以“責任發包”強化了行政官員的治水職責,“河長”們身兼多職,其領導能力與行政職責之間是否契合難免會存在疑問。2018年,生態環境部在開展環境保護專項整治行動時發現的諸如哈爾濱市何家溝黑臭水污染問題、齊齊哈爾市昂昂溪區存在10余年的巨大臭水泡問題令人觸目驚心。[20][21]由此看來,“責任發包”并不意味著河長制能夠一勞永逸,而且當前河長制的考核機制多是體制內的“自考”,容易出現利益合謀的弊端。

(二)企業面臨的困境

企業是市場機制中最活躍的主體,以追求利潤最大化為核心目標,因此,企業擁有過度使用甚至污染河湖水資源的動機。在河長制進一步推行的當下,企業應正視自身面臨的困境。一是水權交易市場困境。產權明晰是市場機制運作的基礎,完全競爭市場通過瓦爾拉斯一般均衡能夠實現資源配置的帕累托最優。[22]水權具有特定的所有權、使用權、分配權和交易權。[23]這些權力在河湖水資源的使用、分配、轉讓等各個環節中交叉影響,并不完全獨立,導致河湖水資源產權模糊。產權模糊不能滿足完全競爭市場的基本運作條件,難以實現河湖水資源達到帕累托最優狀態。二是企業轉型困境。企業作為河湖水資源治理的重要主體,其自身的綠色轉型就是保護河湖水資源,但鋼鐵、化工、印染、建陶等“三高”企業的轉型阻力不容小覷。一方面,企業進行產業結構優化意味著淘汰落后產能,隨著環保標準的進一步提高,按照原有方式淘汰落后產能的空間已經越來越小,急需探索新的轉型方式。如某些企業為了爭取政策紅利而采取的“漂綠”行為會導致河湖管護陷入惡性循環之中。另一方面,在企業運營的各個環節如清潔生產、改進工藝、產品轉型、生態節水等都需要技術支撐和資金支持,一些企業為了節約治污費用、降低企業經營成本、謀求自身經濟效益,會不惜采用各種“隱蔽戰術”。部分企業這種向經濟利益看齊而置生態效益于不顧的做法都將給河湖水資源管理帶來不利影響。

(三)社會組織面臨的困境

社會組織具有組織性、非營利性、自治性、志愿性等特征。隨著時代的變遷發展,社會組織的數量在持續增長,在各個領域的影響力也逐漸增大,但在當前河長制推行的過程中,社會組織的參與仍然具有局限性。一是“附屬機構”困境。就目前情況來看,政府在河長制推行中處于主導地位,社會組織則處于一種“附屬”的狀態,社會組織的經費來源、活動開展等在很大程度上受限于政府。二是“志愿失靈”困境。社會組織在參與河湖管護中存在普遍性的資金短缺以及專業性薄弱的“組織內虛”問題。這些問題不僅抑制了社會組織參與河長制的主動性和積極性,也弱化了其在社會治理中的作用。三是“保障性”困境。目前,政府關于社會組織參與河湖水資源治理的相關制度性保障尚不健全,即使有一些行政規定、戰略計劃,但都沒有上升到國家法律層面。而社會組織內部存在的管理乏力、規章制度不健全、開展活動不規范等問題也難以保證其參與河湖水資源治理。

(四)公眾面臨的困境

現階段,社會各界都充分認識到了公眾參與河湖水資源治理的必要性,在河長公示牌上都標注了舉報熱線或聯系方式,積極拓寬公眾參與渠道,但公眾參與的途徑、效果等會受到社會宏觀環境的影響。楊開華對我國中西部十一個省區環保領域公眾參與進行了抽樣調查,調研數據顯示:85%的人認為環保很重要并且有意愿參與其中,40%的人有參與環保的經歷但是只有不到20%的人有意愿主動參與。[24]可見,公眾的參與意識與能否真正落實于行動中存在的差異十分明顯。在實際操作中,公眾“形式化”參與困境凸顯,預期效果不佳,原因主要包括兩個方面:一是被動接受型參與,二是參與方式象征意義較大。河長制作為一種新型河湖水資源治理機制,是以政策宣傳為主導的傳播模式進入公眾視野的。互聯網技術的發展為公眾參政議政提供了開放式的平臺,網絡自媒體作為溝通的有效工具為多元話語共生提供了可能,但是,一些地方政府對于河長制信息公開持消極態度,公開的內容過于簡單,信息更新存在滯后性并且持續性也難以保證;企業公開的信息則更少,有的還存在刻意規避敏感信息和信息造假現象。公眾接收到的相關信息十分有限,再加之存在信息失真的風險,“信息鴻溝”就此產生并且不斷擴大其負面效應。

河湖水資源作為典型的公共產品,僅僅依賴于政府這一主體是很難實現長效治理的,破解困境的關鍵在于充分調動企業、社會組織和公眾的積極性。網絡治理機制作為參治主體多元、治理手段多樣、實現公共治理目標的有效機制,為當前河長制所遇到的困境提供了可行的解決方案。

三、河長制網絡治理機制的提出與建構

(一)河長制網絡治理機制的提出

在CNKI數據庫中,關于河長制的最早文獻是2007年來自《中國環境報》的一篇題為《江陰全面推行河長制》的新聞報道。2016年12月,《意見》出臺后,對河長制的研究迎來了高潮,2017年的相關研究發文量增至2228篇。分析這些文獻可以發現,從最初的政策宣傳到媒體報道的激增,學術意義上的相關研究也在逐年增加。總體上,學者們一方面從積極取向上肯定了河長制是河湖水資源管理中的重要制度創新,對于解決當前河湖水資源治理問題正向效用明顯。如朱衛斌認為,河長制的優點體現在責任主體明確、建立了聯動的協調機制、優化資源配置,能夠解決“九龍治水”這一頑疾上。[25]周建國與熊燁通過解讀政策文本發現,河長制能夠實現河湖管護績效的提升,得益于縱向職能整合與嚴格問責制度的實施。[26]另一方面,部分學者則是持消極取向,認為河長制是治標不治本的階段性制度設計。如王勇認為,由于河長制理論論證與實踐檢驗不充分,因此法治與“人治”、臨時與長治等多重矛盾是不可避免的。[27]沈滿洪認為,河長制弱化了市場主體與社會機制的作用,甚至削弱了原先的治水部門的作用。[28]李漢卿基于控制權理論認為,河長制在組織運行中易產生“陽奉陰違”式“政策冷漠”,河長制治理績效的提升需要行政發包制的轉型。[29]基于以上學者對于河長制的積極與消極取向,如何避免河長制的消極效用并充分發揮其積極效用成為學者們的探索趨向。在黃河水污染研究中,劉振坤認為,以價值整合為核心,通過治理架構重組和機制完善的網絡治理能夠解決黃河水污染問題。[30]針對西江流域治理,林璐認為,構建包括信任、協調、整合與保障機制的網絡治理模式是應對水污染的有效模式。[31]在全面推行“五水共治”的杭州,邢夢雪認為,推進河湖管護的秘訣是政府與私營企業和公眾等社會力量形成水污染治理網絡。[32]由此可見,解決河湖水資源多元主體參與治理遇到的問題,建構河長制網絡治理機制是必然選擇。

(二)河長制網絡治理機制的建構

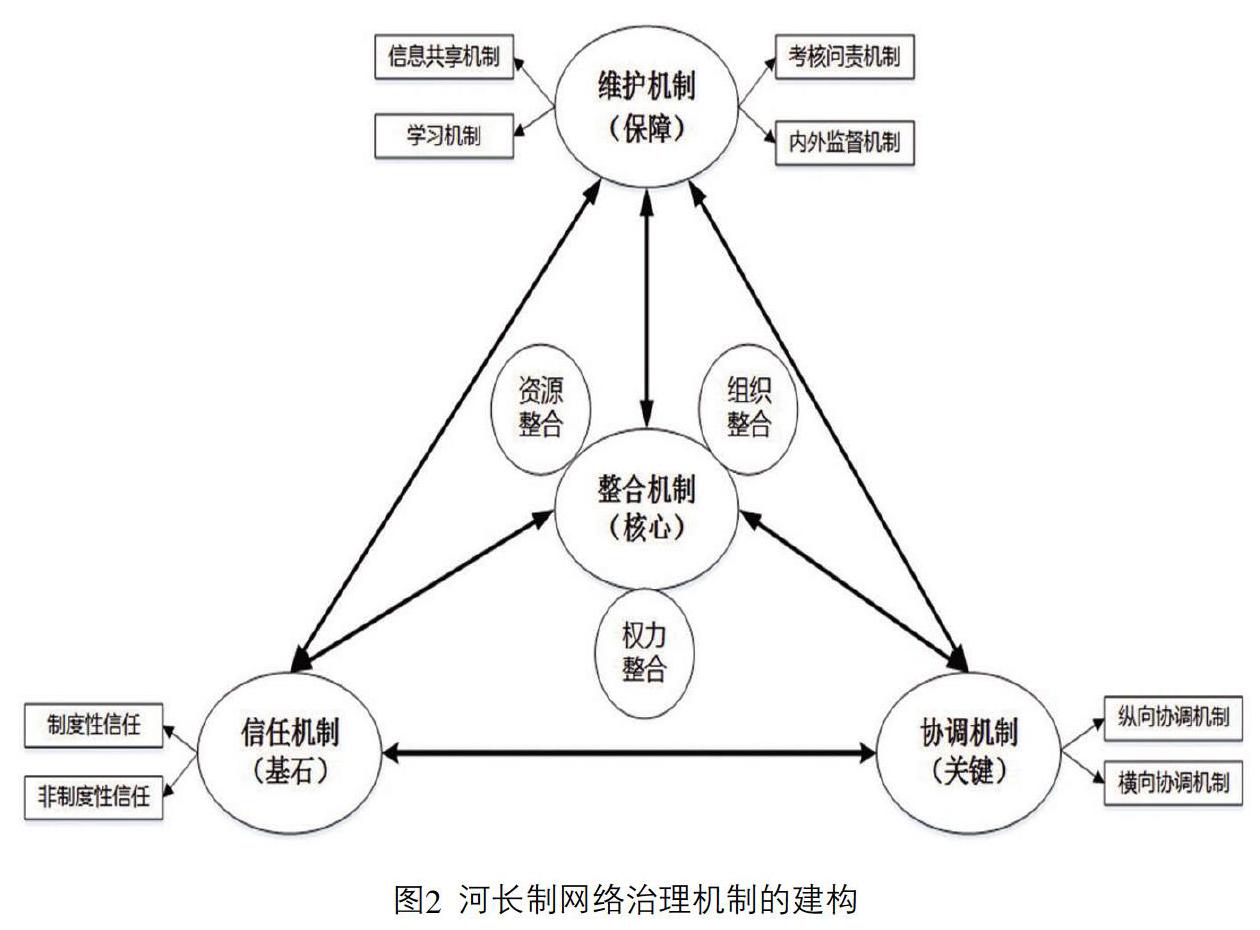

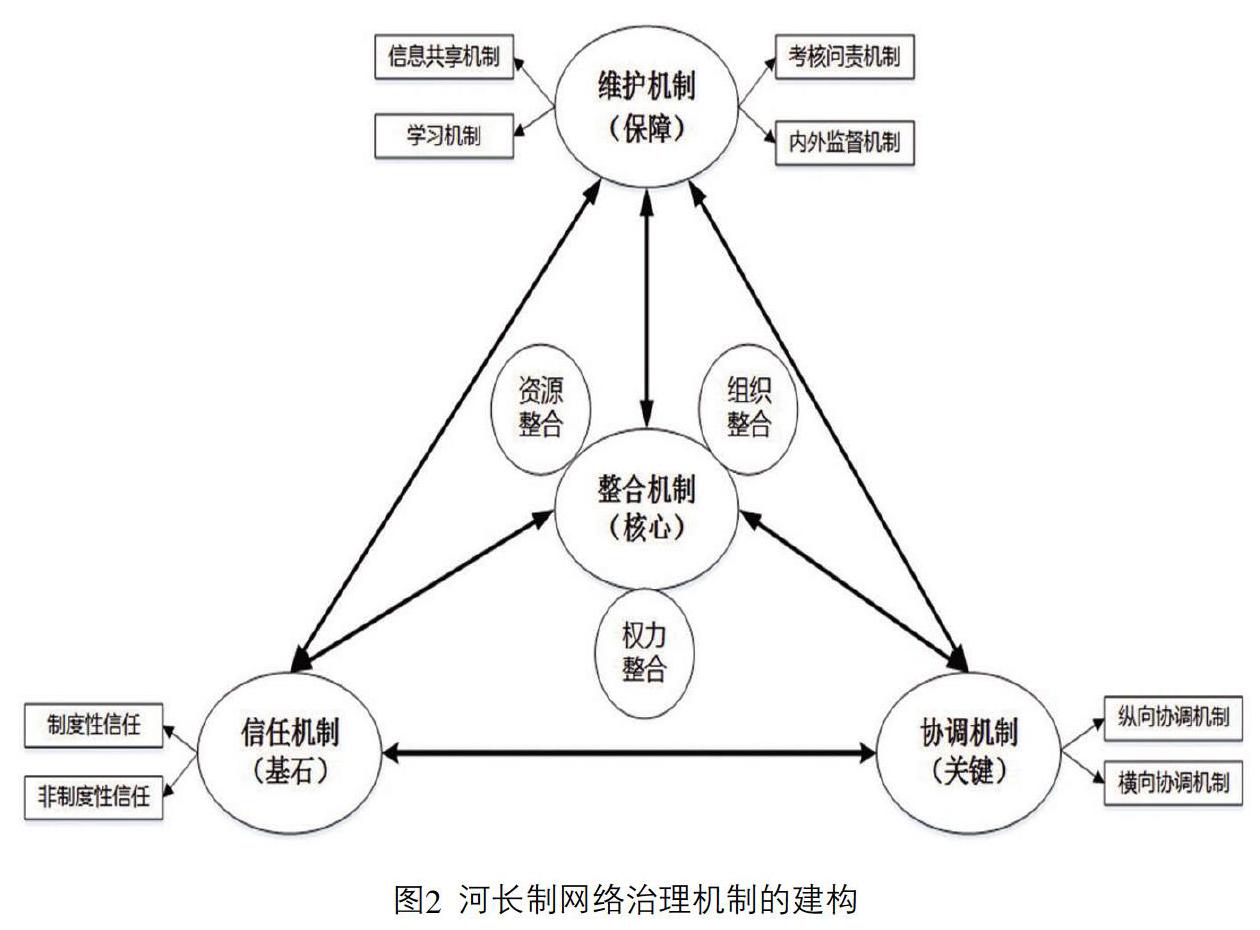

網絡治理理論認為,網絡治理需要有一整套機制來推動其實施,不同治理機制發揮不同的整合、互補作用,由此提升其整體效能。網絡治理整體協作效應包括資源配置的有效性、獲取信息的低成本、協調多元主體利益等。網絡治理機制的基本內容包括:對網絡治理結構中參與者的資源、權力和組織形式、信息交換等進行合理的調整和結合,滿足資源配置的有效性,建立網絡整體效能大于各部分之和的整合機制;發揮黏合劑的作用,并促使各網絡治理主體在公共利益目標引導下建立彼此合作的信任機制;充分考慮主體多元化,營造主體間和諧氛圍,建立以共同協商方式解決不同利益訴求的協調機制;為確保網絡治理的穩定性、行為者的一致性和網絡交互的持久性,需要建立維護機制(見圖2)。

⒈整合機制。整合機制是河長制網絡治理機制的核心。整合機制通過權力整合、資源整合、組織整合,一方面,借助外力的作用彌補政府自身資源的不足;另一方面,使原本不協調的狀態達到協調,收到網絡治理機制“1+1>2”的整體效果。整合機制是協作一體化的過程,通過“解構”與“重構”實現既定目標,但這一過程并非簡單的“合并”。在整合機制中,權力整合為資源整合提供保障,資源整合推動權力分配體系的調整,權力與資源的整合必將推動組織整合,三者聯系緊密且相輔相成。

權力整合的關鍵在于調動各參與主體的積極性,降低由于單一治理主體形成的委托代理困境而產生高額管理成本。權力整合主要通過分權與委托授權實現,本文設計的分權主要是針對行政性分權而言的;委托授權則是將部分政府享有的權力(如執行權)轉移給某個機構或組織。河長制的行政性分權涉及中央與地方政府以及各部門之間的關系。委托授權通過將政府的非核心職能轉至企業、社會組織以及公眾等治理主體,將合同制、績效管理引入政府管理中,解決政府“權威不足”與“權威過度”的問題。針對資源整合,薩瓦斯認為,政府提供的某些公共物品或公共服務并不一定需要政府自身承當責任,通過借助市場或社會組織的比較優勢反而能夠產生更好的效果。[33]組織整合是權力整合與資源整合的必然結果,因此,盡快確立組織機構設置規范,明晰機構職能分工,是破解“組織邏輯”困境的關鍵。

⒉信任機制。信任機制是河長制網絡治理機制的基石,其作用與市場中的價格機制、官僚體系中的權威機制相同。信任機制作為“粘合劑”,能夠降低網絡治理過程中的復雜程度,凝聚各治理主體的力量。信任機制的缺失可能導致網絡治理機制只是由共同目標聚合而成的松散聯盟,最終無法實現公共利益。信任機制由制度性信任與非制度性信任組建而成,網絡治理主體基于制度性信任,能夠維護自身利益,通過非制度性信任培育具有“公共精神”的共同價值體系。

在河湖水資源治理中,網絡治理主體間不信任的普遍性成為彼此合作的阻礙。高雅靜認為,法律對于參與環境保護各主體間的良性互動關系的保障程度是一個國家環保事業發展的重要指標。[34]有關河長制法律制度的完善是培養制度性信任的關鍵,《浙江省河長制規定(草案)》作為首部河長制地方性法規的出臺是河長制法制建設的有益探索。保障河長制網絡治理機制中各治理主體的合法權益,能夠為各治理主體參與河湖水資源治理保駕護航,增強制度性信任。非制度性信任是基于人際間的信任以及非正式人際關系的一種非正式制度安排,其發揮的是“感情粘合劑”的作用。正如帕特南指出的那樣,存在于社會組織中的信任、規范等因素都是社會資本,良好的社會資本為網絡治理營造了可信氛圍。[35]因此,在河長制網絡治理機制中,增強制度性信任和非制度性信任至關重要。

⒊協調機制。網絡治理不是自發產生的,而是基于各治理主體的協調努力,因此,協調機制是河長制網絡治理機制的關鍵。多元主體必然受到不同利益的驅動,當出現利益矛盾時,若是協調未果,則會產生“去公共化”的嚴重后果。協調機制不僅要對治理目標進行協調,還要在治理行動開展過程中及時“糾偏”,以實現資源均衡配置和信息傳遞通暢。協調機制兼具節約網絡治理成本,降低網絡治理主體間交易費用的功能。協調機制包括縱向協調機制和橫向協調機制,縱橫協調機制彼此互補,如正式制度無法取代非正式制度,信任也不能杜絕“違約”風險一樣,縱橫協調機制的關系是互益共生的。橫向協調倡導不同區域、不同部門、不同治理主體間合作,主要通過搭建協商平臺、完善聯席會議制度等方式。橫向協調機制不僅能夠促進政策落實,還可以彌補其他治理主體參與力量的不足,形成“多元合作伙伴關系”和河湖水資源治理合力進行;橫向協調機制還能夠解決縱向協調機制公眾參與活力不足、過度依賴權威等問題;。

網絡治理的目的是為了借助各網絡治理主體的優勢更好地提供公共產品與公共服務,但不同治理主體介入公共領域難免會帶來負外部性效應。河湖管護中的矛盾沖突多元,有些沖突難以通過對話、協商的方式加以解決,因此,自始至終都需要縱向權力來進行整合與規制。縱向協調機制的內容包括上下級政府、不同職級部門、政府公信力等。縱向協調機制能夠為橫向協調機制提供支撐,在協調中擔任“元治理”角色

⒋維護機制。維護機制是河長制網絡治理機制的保障。一是網絡治理機制的有效運行需要多元主體的協調與溝通,需要建立信息共享機制。二是河長制辦公室等機構大多是下級部門在上級要求下設立的,缺乏法律依據和科學論證,因此,機構編制、人員配置等方面存在較大的不確定性,組織認同感缺失,而且“自考模式”導致的尋租問題等有待考核問責機制的完善。三是維護機制對網絡治理主體行為進行規范化約束,使其為破壞公共利益行為付出相應成本,需要監督機制“保駕護航”。四是為了適應周圍的大環境以及局部的小環境,各網絡治理主體要發揮各自的主觀能動性,積極“設計”環境。

基于此,維護機制主要包括四個部分:一是信息共享機制。網絡治理主體要真正參與河長制,信息公開與共享是前提,也是破解“信息鴻溝”困境的關鍵。首先,信息共享機制的建立要從河長制實施過程中涉及的信息公開入手;其次,需要政府及時向外界傳遞信息;再次,要以多元治理為基礎,通過協商對話排解沖突,做好網絡信息線路的疏通和排障工作。二是考核問責機制。明確河長制管理目標并對目標進行細化分解,各部門及個人是建立考核問責機制的前提。考核問責機制實質上是通過“抓人”實現“抓事”的機制設計,考核結果不僅與行政問責、財政分配掛鉤,而且與個人職務升遷、物質獎懲相結合。因此,針對當前河長制中出現的行政問責困境和“自考模式”問題,可以通過設置科學的考核指標、引導公眾參與、增強考核問責激勵性等方式加以改進。三是監督機制。通過監督治理目標是否達成、主體責任是否履行、理性程序是否變更等環節,保證公共利益不受損害,確保能夠實現治理目標,使河長制網絡治理機制通過內部監督與外部監督并用實現有效監管。四是學習機制。學習機制的建構是為了增強網絡治理主體對環境的適應性,以更好地應對治理系統的復雜性。網絡治理中的多元主體只有得到全社會的認同,才能成為不同層面的核心治理者,這也是網絡治理主體要通過不斷學習而強化自身的內在動因。

總之,河長制網絡治理機制的建構應從四個方面著手進行:一是將整合機制作為核心,通過分權與授權實現權力整合,以“比較優勢”開展資源整合,進而解決“邏輯困境”的組織整合問題。二是將信任機制作為基石,通過以法律體系為基礎的制度性信任培育和以“公共價值觀”為主導的非制度性信任來奠定網絡治理機制的堅實基礎。三是將協調機制作為關鍵,通過強化以政府主導的縱向協調,完善不同區域、部門主體間的橫向協調以實現縱橫協調機制的互益共生。四是將維護機制作為保障,通過建立信息共享機制而達到“信息效率”,細化考核問責機制避免“尋租”問題;通過內外監督機制實現規范化約束;通過保持學習力,適應多樣化政策環境。換言之,河長制網絡治理機制以整合機制為核心,信任機制為基石,協調機制為關鍵,維護機制為保障,通過明確政府的主導作用、強化企業的參與作用、發揮社會組織的支持作用和公眾的監督作用,是兼具“多元主體”“公共目標”“合作伙伴”的有效治理機制。

【參考文獻】

[1]Barry M.Staw.Research in organizational behavior[M].S.l.:JAI Press Limited,1984.

[2]Larsson,R.The Handshake between Invisible and Visible Hands[J].International Studies of Management & Organization,1993,23(1):87-106.

[3]Stephen Gold Smith and William Eggers. Network Governance: a new form of public sector[M].Beijing:Peking University press,2008:8-45.

[4]陳振明.公共管理學——一種不同于傳統行政學的研究途徑[M].北京:中國人民大學出版社,2003:150.

[5]鄞益奮.網絡治理:公共管理的新框架[J].公共管理學報,2007,(1):89-96.

[6]Rhodes R.A.W.Understanding governance:policy networks,governance,reflexivity and accountability[M].England:Open University Press,1997:15.

[7]Marsh D. Comparing policy networks[M].England:Open University Press,1998:25-32.

[8]David Hartley. Education Policy and the Inter-Regnum[J].Journal of Education Policy,2007,22(6):695-708.

[9]Whitela G,Vaughan H, Craig B,et al.Establishing the Canadian community monitoring network[J].Environmental Monitoring and Assessment,2003,88(1-3):409-418.

[10]肖建華.參與式治理視角下地方政府環境管理創新[J].中國行政管理,2012,(5):72-74.

[11]范倉海,周麗菁.澳大利亞流域水環境網絡治理模式及啟示[J].科技管理研究,2015,(22):246-252.

[12](美)埃莉諾·奧斯特羅姆.公共事務的治理之道[M].上海:三聯書店,2000:18-55.

[13]Gerry Stoke. Governance as a Theory:Five Arguments[J]. International Journal of Social Sciences,1999(1):19-30.

[14]唐兵.公共資源網絡治理中的整合機制研究[J].中共福建省委黨校學報,2013,(8):13-17.

[15](美)弗朗西斯·福山.信任:社會美德與創造經濟繁榮[M].彭志華譯.海口:海南出版社,1999:30-35.

[16]Peter Stompka. Trust:A Sociological Theory[M]. Beijing:Zhonghua Publishing House,2005,(5):85-90.

[17]Kickert WJM and Koppenjan JFM.Public management Network management:An Overview.Managing Complex Net-works,Strategies for the public Sector.London:SAGE Publications,1997:22-30.

[18][31]林璐.西江流域水污染網絡化治理研究[D].南寧:廣西大學碩士學位論文,2015.

[19]肖顯靜.“河長制”:一個有效而非長效的制度設置[J].環境教育,2009,(5):24-25.

[20]余璐.哈爾濱!黑臭水直排松花江,督查人員監測時突然斷流[EB/OL].人民網,http://baijiahao.baidu.com/s?id=1604196609047846941&wfr=spider&for=pc.2018.

[21]嚴遠,韓慶.面積堪比120個足球場 齊齊哈爾—黑臭水體20年無人治理[EB/OL].人民網,http://sh.people.com.cn/n2/2018/0703/c138654-31770203.html.

[22]徐華飛.我國水資源產權配置中的制度創新[J].中國人口·資源與環境,2001,(2):43-48.

[23]竇明,王艷艷,李胚.最嚴格水資源管理制度下的水權理論框架探析[J].中國人口·資源與環境,2014,(12):132-137.

[24]楊開華.環境敏感期公眾環境參與的調查研究[J].環境保護,2012,(17):43-45.

[25]朱衛彬.“河長制”在水環境治理中的效用探析[J].江蘇水利,2013,(10):7-8.

[26]周建國,熊燁.“河長制”:持續創新何以可能——基于政策文本和改革實踐的雙維度分析[J].江蘇社會科學,2017,(4):38-47.

[27]王勇.水環境治理“河長制”的悖論及其化解[J].西部法學評論,2015,(3):1-9.

[28]沈滿洪.河長制的制度經濟學分析[J].中國人口·資源與環境,2018,(1):134-139.

[29]李漢卿.行政發包制下河長制的解構及組織困境:以上海市為例[J].中國行政管理,2018,(11):116-122.

[30]劉振坤.網絡治理理論視角下黃河流域水污染治理研究[D].重慶:西南政法大學碩士學位論文,2013.

[32]邢夢雪.網絡化治理視角下的水污染治理研究[D].杭州:浙江工商大學碩士學位論文,2018.

[33](美)E.S.薩瓦斯.民營化與公私部門的伙伴關系[M].周志忍譯.北京:中國人民大學出版社,2002:31-37.

[34]高雅靜.環評中環保主體互動法制保障——以機制設計理論為視角[D].上海:上海交通大學碩士學位論文,2013.

[35](美)羅伯特D·帕特南.使民主運轉起來[M].王列等譯.南昌:江西人民出版社,2001:16-27.

(責任編輯:高 ?靜)

Abstract:The long river system,which originated in the province,has experienced three stages,namely,individual initiative,partial diffusion and comprehensive implementation.In the meantime,significant environmental benefits,economic benefits and social benefits have been achieved.On the basis of sorting out the theory of network governance,the main body of river and lake water resources network governance,and the mechanism of river and lake water resources network governance,this paper puts forward the idea of constructing the network governance mechanism of river length system by analyzing the problems encountered by the government,enterprises,social organizations and the public during the implementation of the current river length system.It can be said that the network governance mechanism of river length system is not only an important way to strengthen the management and protection of rivers and lakes,but also the key to achieve long-term management of rivers and lakes.

Key words:river length system;River and lake management and protection;River and lake water resources management;network governance theory;network governance mechanism