點贊新中國歌劇中的優秀唱段

歌劇是發源于歐洲的一種綜合性舞臺表演藝術,主要由敘述劇情的宣敘調和抒發感情的詠嘆調來演繹劇本故事,初始于 17世紀,經過劇作家和作曲家前赴后繼的努力,至18世紀逐漸成熟,并傳遍世界各地,特別是一些歌劇中的優秀唱段由于膾炙人口而風靡全球,如《茶花女》中的男女聲對唱《飲酒歌》《圖蘭朵》中的男聲獨唱《今夜無人入睡》,《蝴蝶夫人》中的女聲獨唱《當晴朗的一天》等,都是歌壇上愛不釋口的外國優秀歌劇唱段。一些美聲唱法的歌手經常選唱這些歌曲參加比賽,由于聲線優美,音腔流麗,而常能獲得成功。

20世紀初,中國才引進歌劇,并嘗試創編,由于當時缺少經驗,大多曇花一現,沒有產生多大影響。主要原因是這種長于發揮演唱短于鋪展劇情的西洋歌劇形式不太適合歡喜“看戲”和“聽戲”的國情。直到1945年,延安“魯藝”文藝工作者賀敬之、丁毅、馬可、張魯、瞿維、煥之、向隅、陳紫、劉熾等集體創作了歌劇《白毛女》,以催人淚下的劇情和引人入勝的歌曲而一鳴驚人,成為具有里程碑意義的中國新歌劇的代表作。雖然已經過去了七十多年,但劇中的《北風吹》《扎紅頭繩》《十里風雪》等唱段仍然鮮活,經常演唱,百聽不厭。這個現象說明了只要歌劇唱段優美,歌劇作品就有長久的生命力。

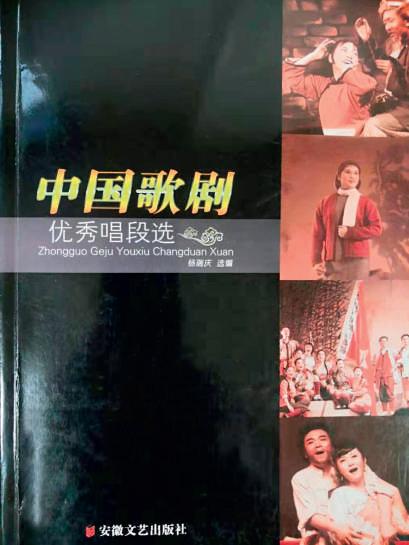

新中國建立后,迎來了歌劇勃發的春天。由于新歌曲擅長反映歷史題材的劇作,或反映現實題材的劇作,并且能適合全國各地不同方言區的戲迷所欣賞,因此新歌劇層出不窮,各種歌劇唱段也群芳爭艷。但是,經過了歷史的沉淀和時間的考驗后,大多唱段已銷聲匿跡,只有少量的優秀歌劇唱段還被保留下來。筆者基本和新中國同齡,由于從小愛好音樂,就在不同歷史階段中與優秀歌劇唱段結伴同行,曾經為之癡迷、為之共鳴,獲得了美的享受。十年前,為了全面檢閱中國歌劇唱段的豐碩成果,特編選了《中國歌劇優秀唱段選》(共計145首),由安徽文藝出版社公開出版。其實,久唱不衰的歌劇唱段只占其中的一小部分,現在歌劇發展的歷史長河中再優中選優,介紹一些特別引人矚目的的劇作和唱段,以饗讀者。(上圖,楊瑞慶選編的《中國歌劇優秀唱段選》封面書影)

一條跌宕起伏的發展軌跡

建國以后,文藝舞臺百花齊放,姹紫嫣紅,其中,歌劇獲得了前所未有的繁榮,特別是,在五十年代初期至六十年代中期的十多年時間里,從中央到地方,從部隊到民間,都崇尚《白毛女》以劇情構思和唱腔設計并重的創作追求來編演新歌劇。一時間,民族歌劇似雨后春筍一樣蓬勃涌現。比較有名的有《星星之火》《小二黑結婚》《劉胡蘭》《草原之歌》《春雷》《紅鷹》《紅霞》《紅珊瑚》《向陽川》《阿依古麗》《柯山紅日》《劉三姐》《洪湖赤衛隊》《江姐》等。大多是革命斗爭題材,基本都采用各地民歌素材來編織唱腔,因此都具有鮮明的民族風格。

改革開放后,中國歌劇東山再起,紛紛上馬,佳作迭出。那時,由于經濟好轉了,思想活躍了,人才豐富了,追求高遠了,文藝界在呼喚與時俱進的中國新歌劇再能橫空出世,以能滿足當代百姓的審美需求。因此,在近三四十年中,新作紛呈,目不暇接,受到較高評價的歌劇有《第一百個新娘》《相親亭》《驕楊》《傷逝》《屈原》《天朝風云》《原野》《星光啊星光》《啟明星》《蒼原》《壯麗的婚禮》《芳草心》《玉鳥“兵站”》《黨的女兒》《野火春風斗古城》等。可見歌劇題材更加多彩,有反映歷史的,也有反映當代的;歌劇形式更加多樣,有繼承傳統的,有模仿西洋的。

七十年中國歌劇的成就有目共睹。本文只想由衷點贊歌劇中的一些優秀唱段,豐富了歌壇,陶冶了情操。雖然“優秀”的標準眾說紛紜,但是,筆者的觀點是,只要得到廣泛傳唱的唱段就是確定“優秀”的硬道理。有的是整部歌劇的唱段都沁人心脾,有的是其中一二唱段脫穎而出,都是中國歌劇中流光溢彩的閃爍亮點。

兩部盛演不衰的經典歌劇

雖然,建國后在中國舞臺上出現過百多部各種題材的歌劇,但是,能被劇團反復演出的作品,能讓歌手反復回味的作品,唯有《洪湖赤衛隊》和《江姐》兩部歌劇,至今,已是數代復排,數代復演,除了劇情扣人心弦外,還有一個最重要的原因,就是唱段設計精彩紛呈,為歌劇成功奠定了基礎。

《洪湖赤衛隊》誕生于1959年,由湖北省實驗歌劇團首演于武漢。由梅少山、梅會召等編劇,張敬安、歐陽謙叔作曲。劇情反映了三十年代初,活躍在洪湖地區的一支赤衛隊,排除艱險,配合紅軍,全殲土匪的生動故事,塑造了黨支部書記韓英機智勇敢,堅貞不屈的光輝形象。

《江姐》誕生于1964年,由空軍政治部歌劇團首演于北京。由閻肅編劇,羊鳴、姜春陽、金砂作曲。劇情反映了在全國解放前夕,發生在川北華瑩山游擊隊中和重慶渣滓洞集中營里艱苦卓絕的斗爭故事,塑造了中共地下黨員江雪琴臨危受命,不屈不撓,慷慨就義的英勇形象。

兩部歌劇中的大多唱段都優美動聽。經過當時廣播和電影的傳播,一些短小的歌曲,由于流暢上口,立即風靡歌壇,如《洪湖赤衛隊》中的《洪湖水浪打浪》《手拿碟兒敲起來》等,《江姐》中的《紅梅贊》《繡紅旗》等,都已傳唱了半個多世紀,現已成為廣大群眾喜聽樂唱的革命歌曲了。

這兩部歌劇中的一些核心唱段,都以濃郁的鄉音、豐滿的結構、起伏的情緒、深情的音線、多變的板式、細膩的運腔,而贏得了民族獨唱歌手的青睞。如《洪湖赤衛隊》中韓英獨唱的《沒有眼淚,沒有悲傷》《看天下勞苦人民都解放》等,《江姐》中江雪琴獨唱的《我為共產主義把青春貢獻》《五洲人民齊歡笑》等,都是感人肺腑的優秀大段唱腔,每當聆聽她們聲情并茂地演唱,都會如醉如癡地為之傾倒。其中的人物主題音調的貫穿手法,后來成為民族歌劇慣用的創作經驗。

但這兩部作品延續《白毛女》結構特點,都采用“戲中加歌”的結構形式,成為中國歌劇行之有效的創作方法。在歌唱中揭示矛盾,在歌唱中抒發情感,國人崇尚,投其所好,成為民族歌劇取勝的法寶,因此成為經典。取勝的關鍵是,唱腔設計接了地氣,唱段反響有了共鳴。這兩部歌劇因劇情吸引而被各種地方戲紛紛移植,這兩部歌劇因旋律吸引而常被改編成各種器樂曲(如二胡獨奏曲《洪湖隨想》《紅梅隨想》),使這兩部經典歌劇的影響力更加深入人心。

三段沁人心脾的優美唱腔

有些歌劇由于題材時過境遷已經長期不演了,有些歌劇由于當時倉促完成有些不太成熟也已被人淡忘了,雖然早已消失在人們的視線中,但其中的一些優秀唱段卻被記憶猶新,至今仍然唱響在歌壇上。印象最深的有以下三首唱段:

1952年誕生的歌劇《小二黑結婚》(由中央戲劇學院首演),其中第一場小芹出場時演唱的《清粼粼的水來藍瑩瑩的天》(田川、楊蘭春詞 馬可曲)就是一首惹人喜愛的抒情歌曲。曲調具有濃郁的山西地方色彩,音線明朗、情緒愉悅,把小芹淳樸、可愛的形象刻畫得栩栩如生。當后段唱到想念二黑哥時,旋律速度立即加快,并重用閃板,加濃戲味,把全曲推向了高潮,成為一首抒敘結合,層次豐滿的女聲獨唱歌曲。

1957年誕生的歌劇《紅霞》(前線歌舞團首演),其中第四場紅霞就義前演唱的《鳳凰嶺上祝紅軍》(石漢詞 張銳曲)是一首委婉而熱情的女聲獨唱歌曲,既有江南風味,又有戲曲底蘊,可以說是一首歌曲與戲曲融會貫通得珠聯璧合的“戲歌”。從敞懷抒發的悠長散板開始,然后進入朗朗上口的快板樂段,三次“祝紅軍……”采用了變奏曲式,最后進入果斷的緊板,采用激越的高音來結束全曲,生動地表現出紅霞對紅軍的深情厚意和對革命充滿了必勝信念。

1961年誕生的《紅珊瑚》(海軍政治部歌劇團首演),其中的《海風陣陣愁煞人》(趙忠、鐘藝兵、林蔭梧、單文詞 王錫仁、胡士平曲)是一首具有河南地方風味的詠嘆調。在散板、慢板、中板、快板的不斷變換中,注重旋律的字正腔圓,講究音線的跌宕起伏,細膩地處理各種速度的漸變和突變,還有各種富有韻味的小拖腔運用,入木三分地表現出珊妹憶苦難、思親人、求解放、盼救星的復雜心情。整首唱段層次分明,對比強烈,悲憤交加,引人入勝。

雖然,歌劇《小二黑結婚》《紅霞》《紅珊瑚》已經和我們久違了,但這三首唱段還被保留在當代歌壇上,這是優秀唱段所產生了情有獨鐘的魅力。有一年的“青歌賽”上,曾看到比賽的歌手由于選唱了這些富有戲劇矛盾沖突的歌曲,而獲得了晉級。

這三首唱段的設計手法都繼承了《白毛女》扎根民間音調,表現地方色彩的傳統,在這個基礎上,又有了新的發展,如,唱段中由于采用了時快時慢的不同板式而產生了大起大伏的情感對比,成為中國民族歌劇中獨領風騷的運腔手法。

四首脫穎而出的流行歌曲

如果說,以上介紹的歌劇《洪湖赤衛隊》《江姐》中的多首核心唱段和歌劇《小二黑結婚》《紅霞》《紅珊瑚》中三首抒情歌曲屬于具有較高水準的女聲獨唱歌手“專利”的話,那么,還有一些短小精悍的歌劇唱段,由于詞性積極,旋律平易,已經走出原來歌劇的時空,即使那些歌劇已經全然陌生了,但還是成為當代廣泛流行的歌曲。傳唱率較高的有以下四首作品:

建國初,東北“魯藝”創作了一部反映東北“抗聯”斗爭故事的歌劇《星星之火》,其中第一幕第二場中游擊隊交通員老李頭和女主人公在山林中相遇時的一段對唱《革命人永遠是年輕》(劫夫詞 劫夫、中藝曲),由于歌詞簡潔,充滿活力,旋律采用了流暢的三拍子,基調蘊含民族神韻,自產生以后,立即不脛而走,成為一首頗受當代中老年普遍歡迎的革命歌曲。

五十年代末,廣西柳州歌舞團創演了歌劇《劉三姐》,其中,根據柳州山歌《石榴青》曲調改編的《山歌好比春江水》(集體創作),成為這部歌劇中反復出現的主題歌。歌曲精煉,為上下呼應式的兩句型結構,由于句式擴充,不落俗套,經反復演唱,印象深刻——在高亢中蘊含委婉,演唱時既能獲得敞懷抒情的力感,又能獲得直抒胸臆的美感,成為民俗歌手和通俗歌手都很喜愛的流行歌曲。

六十年代初,由海軍政治部歌劇團演出了歌劇《紅珊瑚》,故事講述了漁家女珊妹不服國民黨軍官的強暴,而跳海逃到一個海島上,因巧遇解放軍戰士王永剛而得救。當演至第八場時,珊妹為救王永剛而被匪兵刺傷昏倒后,幕后響起了動人的《珊瑚頌》,曲調迂回曲折,音線悠揚甜美,特別是兩個樂段結束時的小拖腔更加委婉感人,折射出珊妹的心靈美。后來,這首歌曲一直被保留下來。

八十年代初,前線歌舞團創編了一部輕歌劇《芳草心》,演繹了當代女青年芳芳沖破世俗,與因公負傷的男友不離不棄的一段愛情故事。其中的插曲《小草》(向彤、何兆華詞 王祖皆、張卓婭曲),由于歌詞通俗,富有哲理,音調親切,節奏平易,深刻地揭示出芳芳崇高的精神境界。因此,這首歌曲從歌劇中脫穎而出,走向了社會,立即成為廣受青年朋友歡迎的流行歌曲。

由此看出,歌劇唱段不會總局限在原來歌劇的小天地中,只要詞意具有呼喚真善美的潛質,曲調短小簡潔、平易近人,可以成為萬眾共鳴的流行歌曲,上文提及的《洪湖水浪打浪》《紅梅贊》及這四首歌曲,都是當代十分的流行歌曲。

五組流光溢彩的歌劇唱段

改革開放后,一些熱愛歌劇創作的能人志士就在歌劇園地中辛勤耕耘,有的還是根據民族音調巧妙編織唱段,有的另辟蹊徑,借鑒西洋歌劇形式,采用創作音調設計唱腔,雖然未有歌劇《洪湖赤衛隊》和《江姐》誕生時的轟動效應,但仍有以下五部歌劇中的唱段可圈可點,在歌劇舞臺上流光溢彩:

1991年初,總政歌劇團調集了最強陣容,特邀閻肅在同名小說和電影的基礎上再重編《黨的女兒》,由王祖皆、張卓婭主創作曲。劇情描述了紅軍長征北上抗日后,發生在江西蘇區杜鵑坡上可歌可泣的斗爭故事,塑造了共產黨員田玉梅豪氣凜然,視死如歸的感人形象。歌劇基調具有濃郁的江西地方色彩,演出后,劇中《生死和黨心相隨》《血里火里又還魂》《萬里春色滿家園》等主人公田玉梅的唱段得到了傳唱。

2009年9月,由總政歌劇團創演了歌劇《野火春風斗古城》。黃奇石編劇,王曉嶺編詞,張卓婭、王祖皆作曲。這部歌劇以厚重的主題、緊張的情節,展現了波瀾壯闊的全民抗戰圖景,在戰友情、姐妹情、母子情以及純潔戀情的反復交織中,塑造了堅強不屈的抗日群象。音樂基調具有河北歌風,演出后,劇中《不能盡孝愧對娘》《永遠的花樣年華》《魂歸來》等不同人物的唱段得到了傳唱。

1981年,中國歌劇舞劇院創演了歌劇《傷逝》。由王泉、韓偉編劇,施光南作曲。殷秀梅,程志,關牧村,劉躍演唱。劇本體現了魯迅原著的抒情風格,刻畫了涓生和子君兩人于20年代敢于向封建禮教抗爭的不屈精神。全場只有男、女角和男、女歌者四個演員登場。淡化劇情,強化演唱,富有創新意識。演出后,劇中《一抹夕陽》《他奪走了我的心》《欣喜的等待》《風蕭瑟》等唱段得到傳唱。

1987年,中國歌劇舞劇院創演了歌劇《原野》。由萬方根據曹禺同名話劇改編而成,金湘作曲。劇本演繹了青年農民仇虎矢志復仇與追求愛情的故事,用酣暢的文學詩情,熾熱的音樂語言,時而宣敘,時而詠嘆,音調隨感而發,情感飽滿充沛,曾經搬上國外舞臺,獲得好評如潮的聲譽。《原野》借鑒了西洋歌劇寫法,劇中《你是我,我是你》《啊,我的虎子哥》《人就活一回》等唱段得到傳唱。

1999年,總政歌劇團創演了輕歌劇《玉鳥“兵站”》,由妮南、馮柏銘、王曉玲作詞,張卓婭、王祖皆作曲,最初出現在全軍第七屆文藝會演中,以深刻的思想內涵、感人的故事情節、精湛的藝術表演,博得了觀眾和專家的一致好評。主人公阿朵由孫麗英扮演。唱段旋律既有民族性,又有時代性,劇中《玉鳥之歌》《軍人之歌》被傳唱,特別是《我心永愛》由于結構豐滿,而更受歌手歡迎。

六條行之有效的成功經驗

從以上介紹的兩部盛演不衰的經典歌劇、三段沁人心脾的優美唱腔、四首脫穎而出的流行歌曲、五組流光溢彩的歌劇唱段中,可以找出一些行之有效的創作經驗,這就是除了劇情需要曲折生動,引人入勝外,必須將歌劇唱段設計得優美動聽,這是作為歌劇的本質屬性所需要的追求。大致可總結出以下六條創作經驗,可供學習和借鑒。

其一,歌劇的音樂素材需與劇本的地方指向相吻合,建國后的民族歌劇基本都參照《白毛女》的寫法,演繹哪里的故事,就采用哪里的民間音調,如《洪湖赤衛隊》吸收了湖北民歌,《江姐》吸收了川北民歌,由于唱段音調與故事地點對號入座了,就容易獲得親切感,使歌劇唱段能獲得欣賞者的共鳴。

其二,歌劇必須有以歌傳情的詠嘆調。為了適合國人的欣賞口味,那些優秀唱段大多設計成獨具中國特色的詠嘆調,如,《洪湖赤衛隊》中經常出現一字多音的詞曲結合形態,甚至還運用各種長短不等的拖腔形態(如《沒有眼淚,沒有悲傷》中“戰斗在你的身旁”的句末拖腔),成為我們民族特有的抒情方法。

其三,歌劇必須有以歌表戲的宣敘調,通過演唱來表述情節的鋪墊和延伸,國人一般不習慣西洋歌劇中缺腔少調的宣敘方法,而是借鑒戲曲中的清板方法,巧妙地敘述故事,如《江姐》中多次采用近似說唱的清板句式(如《我為共產主義把青春貢獻》中“誰不盼……誰不愛……”),將唱詞內容演繹得娓娓動聽。

其四,歌劇屬于戲劇大家庭中比較年輕的一種形式,但由于采用了戲曲中的各種板式(散板、慢板、中板、搖板、快板)后,就能收到事半功倍的表情效果。每當聽到《看天下勞苦大眾都解放》中“娘啊!兒死后……”和《五洲人民齊歡笑》中“到明天……”的“快拉慢唱”(搖板)的板式,就會讓人激動不已。

其五,為使唱段走出歌劇,走近大眾,那些歌劇作者,既設計了短小精悍的平易近人的主題歌和小插曲(如《紅梅贊》《小草》等),更在著力精心設計音調跌宕起伏,調性撲朔迷離,板式豐富多變的核心唱段,使之成為歌壇上魅力無窮的獨唱歌曲。但是,有點美中不足的是,女聲作品居多,男聲作品還鮮為人見。

其六,歷史在不斷發展,審美在不斷提高,歌劇創作也必須與時俱進地體現出多樣性,從以上所舉,民族歌劇正方興未艾,具有西洋風格的歌劇和具有時尚風格的輕歌劇也在嘗試,只是流行的唱段還不多,今后需在藝術性中蘊含民族性方面多下功夫,期盼歌壇上出現更多不同風格的唱段,以滿足各種歌手的需求。

當然,優秀的歌劇唱段還有許多,只是筆者孤陋寡聞,有的歌劇還沒看到,有的唱段還沒聽到,因此難以一一作出評價。由此想到了,如果要使歌劇產生影響,就必須通過多種手段加以宣傳,五六十年代的多部優秀歌劇就是通過廣播、唱片、電影而家喻戶曉,并迅速產生了社會效應,而當代的傳媒更發達了,更應該將一些優秀歌劇通過多種途徑送到千家萬戶,只要好聽,就會模仿,或許能唱響更多的優秀唱段。最近獲悉歌劇《呦呦鹿鳴》獲得了全國第15屆精神文明建設“五個一工程”獎,作品肯定優秀,毋庸置疑,但至今對這部歌劇的唱段還一無所知。所以,優秀唱段還需依靠推廣和宣傳,然后在歌迷的共鳴中得到確認。歌劇的美好明天要靠大家一起來創造——只要作者編得好,然后演員唱得好,最后群眾和得好,才能使歌劇中留下更多名正言順的優秀唱段。