剖宮產產后出血運用子宮壓迫縫合術治療的效果研究

金碩

【摘 要】目的:探究剖宮產產后出血運用子宮壓迫縫合術治療的效果。方法:研究對象為82例剖宮產產后出血患者,分為兩組,41例給予紗布壓迫止血者作為對照組,41例給予子宮壓迫縫合術治療者作為觀察組,對比兩組療效。結果:觀察組術后出血量、止血成功率、止血時間與產褥感染率均明顯優于對照組,P<0.05,存在統計學意義。結論:在剖宮產產后出血患者中給予子宮壓迫縫合術治療,其止血效果顯著,并發癥較低,顯著改善患者癥狀與生活質量,具有較高的應用價值。

【關鍵詞】剖宮產;產后出血;子宮壓迫縫合術治療;效果

文章編號:WHR2018112662

剖宮產在臨床上比較常見,目前越來越多的產婦選擇剖宮產分娩。但是剖宮產術后并發癥較多,例如產褥感染、產后出血、胃腸功能紊亂等。產后出血是其最常見且嚴重的并發癥,通常發生在產后2h內[1]。產后出血超過1000mL,會對產婦的生命安全造成嚴重威脅。因此,需要對剖宮產產婦進行密切觀察,避免產后出血的發生。針對已經出現的產后出血現象,需要及時給予有效的措施治療。以往的止血方法包括子宮局部按摩止血、子宮動脈栓塞、子宮紗布條填塞止血等,其效果不夠理想。而子宮壓迫縫合術止血是一種新型止血方法,療效顯著[2]。在該項研究中,對82例剖宮產產后出血者進行分析,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象為82例剖宮產產后出血患者,入選時間為2017年9月至2018年9月,分為兩組,41例給予紗布壓迫止血者作為對照組,41例給予子宮壓迫縫合術治療者作為觀察組。對照組中,平均年齡為(28.4±2.6)歲,孕周為37~41周,平均為(39.2±0.8)周。初產婦24例,經產婦17例。觀察組中,平均年齡為(28.2±2.3)歲,孕周為36~40周,平均為(38.9±0.7)周。初產婦25例,經產婦16例。基礎資料對比中,兩組具有可比性。

1.2 方法

對照組采用紗布壓迫止血,選擇紗布厚度為4~5層,長度為6cm,寬度為7cm,邊緣需要平整,浸入慶大霉素與0.9%的氯化鈉溶液,之后擰干。采用卵圓鉗將紗布填入子宮腔內,一端從子宮底部開始,從上到下,再從左到右的順利填塞。另一端需要從子宮頸到陰道,順序與之前相同,并填塞到切口位置即可。如果無法活動性止血,需要縫合子宮切口,避免對紗布進行縫合[2]。

觀察組給予子宮壓迫縫合術治療,需要將子宮拖出腹腔外,雙手應擠壓子宮,促使宮腔內積血的徹底清除。并根據患者出血情況判斷手術成敗。在子宮切口右上方3cm與側緣3cm左右的位置,采用高分子可吸收線穿入,線的長度約為70cm,需要從子宮底部繞過,剩余的針線應沿著前側進針點,水平穿到后壁,助手需要開展壓迫措施。 針線在左側對應的位置穿出,確保右側與縫線處于垂直狀態,并繞過前房與子宮底部,從右側對應位置穿進子宮,再從切口左前下方邊緣3cm部位穿出,之后將線收緊,徹底止血后拉緊縫線,并打結。之后對陰道進行觀察是否出血,沒有出血需要關閉子宮切口與腹腔[3]。

1.3 觀察指標

對所有患者術后出血量、止血成功率、止血時間與產褥感染情況進行分析與記錄。

1.4 統計學分析

采用SPSS 21.0統計學軟件對數據進行分析,采用(平均數±標準差)表示計量數據,P<0.05表示具有統計學意義。

2 結果

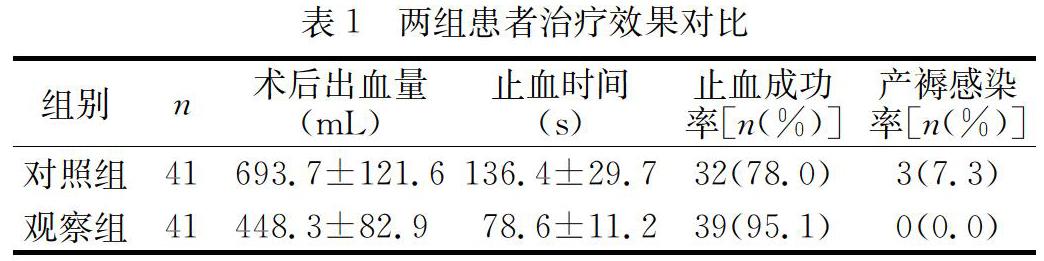

觀察組術后出血量、止血成功率、止血時間與產褥感染率均明顯優于對照組,P<0.05,存在統計學意義。見表1所示。

3 討論

近年來,剖宮產應用率較高,越來越多的產婦選擇剖宮產分娩,但是剖宮產產后容易出現各種并發癥,需要引起重視。產后出血在臨床上比較常見,其是剖宮產常見并發癥,嚴重者會導致產婦死亡。其發生原因包括胎盤因素、子宮收縮乏力等因素,需要及時采取有效的措施處理,對其進行有效的預防,盡可能的保留產婦的生育功能,并對其生命進行及時搶救[4]。目前,針對剖宮產產后出血沒有有效預測方式,針對多個因素引起的產后出血情況,通常會采用子宮按摩、紗布填塞等方式止血。宮腔紗布填塞會直接壓迫到胎盤剝離面,這樣一來可以達到止血的效果。會刺激到子宮體感受器,促使其反射性的收縮。宮腔內填塞紗布之后會出現擴張情況,壓力與動脈壓比較,相對較高,因此,可以達到動脈止血的效果。但是這種止血方式花費的時間較長,會對軟產道與子宮內膜造成損傷,并且如果填塞存在空隙,會出現隱匿性出血情況,對手術結果造成較大影響。將紗布取出的時候需要給予縮宮素,會增加出血的概率。并且紗布屬于異物,容易出現宮腔感染。傳統的止血方式所花費的時間較長,且對患者身體健康損傷較大,治療效果不夠理想[5]。

在剖宮產產后出血中需要盡早治療,以便降低并發癥率。采用子宮壓迫縫合術治療,其止血效果顯著。縫合的時候采用可吸收線,對子宮前壁與后壁采用縱向縫合,縫合產生的捆扎力會促使子宮處于壓縮的狀態,促使平滑肌收縮,將子宮肌壁之間的血管關閉,宮腔縮小之后壓力高于動脈壓,因此可以達到止血的效果。另外,還可以對血管床造成一定的壓迫,關閉血竇,降低子宮內的血流速度,從而可以導致子宮出血點形成血栓,對出血情況進行顯著改善。同時,可吸收線在術后3~4個月會被完全吸收,卵巢與子宮會逐漸恢復血供,能夠促使生育功能恢復,提高患者生活質量。這種止血方式操作比較簡單、快捷,止血速度迅速,患者術后恢復較快,且并發癥較少,其預后效果較好,在臨床上的應用價值顯著。

在本次研究中,對82例剖宮產產后出血患者進行分析,觀察組術中出血量、止血成功率、止血時間與產褥感染均明顯優于對照組。表明,在剖宮產產后出血患者中給予子宮壓迫縫合術治療,其止血效果顯著,并發癥少。

綜上所述,在剖宮產產后出血患者中給予子宮壓迫縫合術治療,其止血效果顯著,并發癥較低,顯著改善患者癥狀與生活質量,具有較高的應用價值。

參考文獻

[1] 彭丹,李麗琴,龔翠梅.產后出血預測評分及防治機制在預防剖宮產宮縮乏力性出血中的效果分析[J].中國臨床新醫學,2016,09(06):526-528.

[2] 劉華英.預測評分在剖宮產宮縮乏力性出血中的應用[J].中國婦幼健康研究,2013,24(02):198-199.

[3] 龍培華.產后出血預測評分對宮縮乏力性產后出血防治的應用與觀察[J].醫學信息,2014,28(10):177-178.

[4] 張繼榮.剖宮產產后出血原因分析及護理對策分析[J].醫藥前沿,2016,06(05):322-323.

[5] 崔艷嬌.剖宮產產后出血原因分析及護理對策[J].實用婦科內分泌雜志:電子版,2016,03(07):189-190.