我國犯罪心理測試研究的科學知識圖譜分析

張華威

(廣東警官學院,廣東廣州510440)

一、研究背景

犯罪心理測試,俗稱“測謊”,是依據人的心理活動會引起生理指標變化的原理,向案件相關人員(被測試人員,簡稱“被試”)呈現刺激(測謊試題),誘發案件相關人員產生一定的心理反應,導致其生理活動的改變,借助生理活動記錄設備記錄案件相關人員的測試反應,并根據一定原則進行測量分析,確定測試刺激對相關人員的價值。[1]自龍勃盧梭首次使用水力脈搏記錄儀對犯罪嫌疑人實施犯罪心理測試以來的百余年間,[2]犯罪心理測試技術迅速發展,廣泛地運用到刑事司法實踐中。

犯罪心理測試技術按照其測量的指標可以劃分為基于自主神經系統的測試技術和基于中樞神經系統的測試技術。基于自主神經系統的測試技術主要借助于多道生理記錄儀來實現,通過記錄被試植物性神經系統的生理指標如心跳、脈搏、呼吸、皮膚電等來推斷被試是否說謊。基于自主神經系統的測試技術以朝向反射理論、情緒喚醒理論、恐懼理論等為基礎,認為被試在進行說謊的時候會喚醒其緊張的情緒,從而導致心跳、脈搏、呼吸、皮膚電等生理指標的變化。在實驗范式方面,先后采用相關或不相關、準繩問題測試以及隱藏信息測試等范式。目前,隱藏信息測試作為國內外的犯罪心理測試研究中最為常見的范式,可以搭配生理多道儀、腦電等多種設備進行犯罪心理測試的研究與應用。

隨著認知神經科學的不斷發展,越來越多的研究者試圖采用事件相關電位、功能性核磁共振、功能性近紅外光譜技術以及經顱磁刺激等手段來分析說謊的認知過程,逐步形成了基于中樞神經系統的測謊技術。其中開展研究最早、使用最多的依然為事件相關電位測試。法維爾與羅森菲爾德最早探索了事件相關電位在犯罪心理測試領域的應用。法維爾提出腦指紋的測試范式,并申請專利進行商業化運作;[3]美國西北大學羅森菲爾德教授則開展了基于隱藏信息的事件相關電位測試研究,先后提出了3SP范式以及后續的CTP范式。[4]相對于多道儀測量的生理指標,認知腦電測試更關注說謊的認知過程以及記憶過程,利用記憶的新舊效應中特異性腦電成分如P300等進行測試。

20世紀80年代,我國學者開始關注犯罪心理測試技術的發展。何家弘等學者將美國的犯罪心理測試技術發展情況介紹到我國。[5]公安部、中科院自動化研究所自主研制出國產心理生理測試儀,極大地推動犯罪心理測試在我國公安工作中的普及與應用。經過近40年的發展,我國犯罪心理測試領域積累了關于犯罪心理測試的許多技術原理、測試標準、測試經驗以及應用實例,更有很多學者不斷地去探索新技術、新手段、新范式,共同推動犯罪心理測試的發展。全面分析我國犯罪心理測試領域的學術生態,分析犯罪心理測試領域知識演進路徑,對于豐富和完善犯罪心理測試研究具有重要的意義。

本研究將采用文獻計量法及可視化方法對我國犯罪心理測試領域的科學知識圖譜進行分析,運用CiteSpace軟件對該領域的學術論文進行系統分析,對該領域的研究學者、研究機構、研究熱點以及發展趨勢進行分析,以期對該領域的廣大研究者和實踐者提供參考。

二、研究對象與方法

(一)數據來源

本研究數據來源于中國知網(CNKI),檢索時間為2019年3月24日。通過設置主題為“測謊”或“犯罪心理測試”或“心理生理測試”,文獻類型為期刊,時間跨度、學科范圍等不限制條件,檢索出文獻1213條,對征稿啟事、期刊目錄、通訊報道、書評等非學術文獻進行了剔除,共獲得有效文獻711篇。

(二)數據處理

采用陳超美教授開發的CiteSpace5.3.R3軟件對數據進行可視化處理,實現作者、機構的合作網絡分析、主題(term)、關鍵詞(key word)的共現分析。[6]由于CiteSpace5.3.R3軟件無法直接分析CNKI數據庫的文獻,先將文獻從CNKI數據庫中導出RefWorks格式文獻,然后利用CiteSpace5.3.R3軟件自帶的格式轉換工具將文獻轉為可識別的數據格式后進行處理。具體參數設置:時間跨度為1980—2019年,4年一切割,分為10個時段;術語來源設為標題、摘要、作者和關鍵詞;節點類型分別選擇作者、機構、關鍵詞;網絡裁剪功能區參數選擇最小生成樹和對合并后的網絡裁剪相結合,其他采用軟件默認設置。

三、犯罪心理測試研究的基礎數據分析

(一)文獻時間分布

自1980年發表我國第一篇犯罪心理測試學術論文以來,截至2019年3月24日,共檢索到與犯罪心理測試主題相關的學術論文711篇。以發表年份為橫坐標,以發文數量為縱坐標,形成論文發表的總體情況(見圖1)。我國犯罪心理測試領域的期刊論文發表情況隨時間趨勢,大致劃分為介紹引進期(1980—1995年)、初步應用期(1996—2004年)、發展期(2005—2019年)。第一階段,主要介紹國外犯罪心理測試的最新研究以及我國公安領域的簡單應用,這個階段共發表論文10篇。第二階段,在對犯罪心理測試原理、方法研究探索的基礎上,學者們開始嘗試將各種犯罪心理測試應用到刑事偵查中,并對犯罪心理測試的效度、能否作為法庭證據等話題進行探討。該階段共發表論文185篇。第三階段一直持續到現在。在該階段,犯罪心理測試技術不斷完善,事件相關電位、功能性近紅外光譜技術、眼動等新技術不斷引入到犯罪心理測試領域,新的研究范式和測試方法也在不斷涌現。同時,關于犯罪心理測試結論的證據性質也在不斷進行討論。該階段共發表學術論文516篇。

圖1 我國犯罪心理測試主題研究論文發表情況

(二)作者共現分析

作者共現分析能夠對一個領域內的核心作者群及其相互之間的合作關系進行展現。本研究發現,作者合作圖譜的節點數為91,連線數為54,網絡密度為0.0137,合作關系較為松散(見圖2)。圖2展現了發文數在2篇以上的作者,其中,劉洪廣發文31篇,范剛發文11篇,李文石發文9篇,付翠發文7篇,高軍峰和王攀峰各發文5篇,位列前五。作者合作網絡較為松散,劉洪廣課題組(包括張磊、劉遠、孫志剛、鐵海霞、王龍等成員)、武伯欣、付有志等研究者組成中國人民公安大學犯罪心理測試研究團隊,范剛、王攀峰、余軍等研究者組成甘肅政法學院犯罪心理測試中心;其他研究者如付翠、陳興樂、傅根躍、李文石、高軍峰等在犯罪心理測試領域也具有一定的影響。

圖2 我國犯罪心理測試領域學者情況

(三)研究機構共現分析

統計獨立作者或第一作者所在機構的發文量,分析我國犯罪心理測試領域研究的核心學術機構及合作關系。研究機構的統計以相同名稱作為標準。機構調整合并、變更的,統一為現用名稱,如將中國人民公安大學研究生院、中國人民公安大學犯罪學學院、中國人民公安大學犯罪心理測試中心統一為中國人民公安大學。研究發現,我國從事犯罪心理測試研究的機構共有35家,平均發表論文20.31篇,其中,中國人民公安大學、甘肅政法學院、廣東警官學院、電子科技大學、中國刑事警察學院在犯罪心理測試領域具有較強的影響力(見圖3)。

圖3 我國犯罪心理測試研究機構情況

四、關鍵詞分析

(一)關鍵詞共現

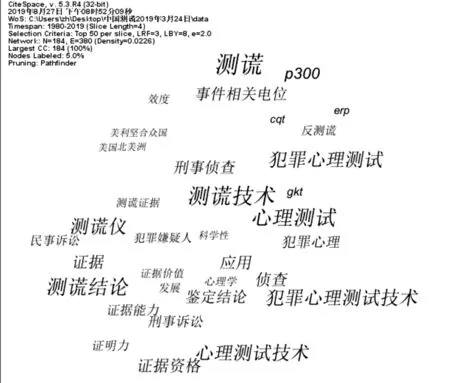

關鍵詞是研究主題的概括和文章核心內容的提煉。我們將CiteSpace的節點類型設置為關鍵詞;時間跨度為1980—2019年,4年一切割,分為10個時段;選取標準為N=50;術語來源設為關鍵詞;節點類型選擇關鍵詞;網絡裁剪功能區參數選擇最小生成樹和對合并后的網絡裁剪相結合;其他采用軟件默認設置。為避免關鍵詞較多而導致重點不突出,我們對標簽大小和節點大小進行適度調整,最終形成關鍵詞共現網絡圖譜(見圖4)。

圖4 我國犯罪心理測試關鍵詞共現網絡

分析發現,1980—2019年我國犯罪心理測試研究的關鍵詞共現圖譜共生成了184個關鍵詞。高頻關鍵詞主要是“測謊”“測謊技術”“心理測試”“測謊結論”“犯罪心理測試”“犯罪心理測試技術”等。在高頻關鍵詞中,頻次在100以上的關鍵詞有2個,即“測謊”和“測謊技術”;頻次在50-100的關鍵詞有4個,即“心理測試”“測謊結論”“犯罪心理測試”“犯罪心理測試技術”;其他關鍵詞頻次均在20以下。在中心性方面,“刑事偵查”的中心性最高,中心性值為0.43;而“測謊”的中心性次之,中心性值為0.41;中心性值在0.2—0.4之間的關鍵詞依次為“犯罪心理測試”“犯罪心理測試技術”“測謊技術”“心理測試技術”“效度”,其他關鍵詞的中心性均在0.2以下(見表1)。

表1我國犯罪心理測試高頻詞及關鍵詞中心性

頻次關鍵詞中心性關鍵詞84心理測試0.29犯罪心理測試72測謊結論0.24犯罪心理測試技術53犯罪心理測試0.22測謊技術53犯罪心理測試技術0.21心理測試技術49測謊儀0.21效度47心理測試技術0.19心理測試28偵查0.17心理學28證據0.16偵查

(二)關鍵詞聚類分析

聚類分析法是科學知識圖譜分析中的一種常見方法,依據關鍵詞彼此之間的關聯強度,將關聯性較強的詞聚集在一起,形成不同的聚類。本研究采用LLR算法進行聚類,并利用關鍵詞對聚類結果進行命名。研究發現,我國犯罪心理測試領域共有11個聚類主題,我們對這11個聚類主題進行分析、討論。

聚類0關注犯罪心理測試領域的新技術、新方法在刑事偵查中的應用。如基于“眼—腦”假說的眼動測謊技術、基于事件相關電位的腦電測謊技術以及對采用支持向量機、極端學習機、主成分分析等算法對P300等腦電成分進行分析。

聚類1關注犯罪心理測試技術在公安實踐中的應用。主要包括犯罪心理測試技術在具體案件中的應用,如命案、放火案、投放危險物質案、投毒案等刑事案件;犯罪心理測試技術應用過程中的經驗技巧以及需要注意的問題,如測前談話、信效度分析、誤差分析以及犯罪心理測試人員的素質、測試資格等問題。這部分內容對犯罪心理測試技術在公安實踐中的經驗進行總結,通過在實踐中的摸索、試錯、調整、完善,不斷地改善、提升我國犯罪心理測試技術的科學性。

聚類2關注犯罪心理測試技術的生理及心理機制。犯罪心理測試又稱為司法生理心理測試技術,通過一定的刺激激發被試的心理活動如認知過程、情緒反應等,記錄被試的生理指標,實現測試目的。聚類2的相關研究回顧了犯罪心理測試的發展歷程,探討了心理變化與心率、脈搏、血壓、皮膚電、呼吸等生理指標變化之間的密切關系,對犯罪心理痕跡、犯罪信息的認知過程在準繩問題測試、隱藏信息測試中的作用進行了系統的分析。

聚類3、聚類8、聚類9、聚類10則關注犯罪心理測試技術的證據效力。犯罪心理測試的結果能否作為法庭證據一直是研究者們關心的問題。盡管目前法律規定,犯罪心理測試結論不能作為直接證據,但實踐操作中,犯罪心理測試結論對民事案件的裁決具有輔助參考的作用。聚類3和聚類9關注刑事訴訟法學專業的專家學者對犯罪心理測試結論的證據性所作的探討,其中具有代表性的學者為杭州師范大學的邵劭博士,發表了多篇論文,出版了學術專著,對犯罪心理測試結論的證據性進行分析。一般認為,在民事案件中應用犯罪心理測試并未違反禁止性規定,但需要保證遵循“堅持自愿”“謹慎采用”“測謊結論孤證不采用”等原則。[7]而關于犯罪心理測試鑒定意見能否作為證據,在學術領域還存在一定的爭議。支持者認為,犯罪心理測試鑒定結論對案件事實具有明顯的證明作用,具有證明力,但是,法律并沒有賦予其證明力的合法性;[8]而否定者則認為,犯罪心理測試鑒定意見不具備完全的客觀性,測試內容與案件事實的關聯性不強,導致犯罪心理測試只能作為輔助偵查手段,而不具備證據資格。[9]

聚類4關注犯罪心理測試技術的介紹和引進。犯罪心理技術的起源與發展主要在美國,因此,在早期的文獻中主要介紹測謊儀的發展簡史、[10]測謊儀在美國的應用情況、[11]犯罪心理測試在美國法庭中的應用等。[12]

聚類5和聚類6關注事件相關電位在犯罪心理測試中的應用。隨著認知神經科學的發展,事件相關電位、功能性核磁共振等認知神經科學技術引入到心理學研究中,推動犯罪心理測試領域產生新的研究方向。聚類5主要關注基于腦電的犯罪心理測試與基于多道儀的犯罪心理測試之間的差異,分析、比較兩種不同范式測謊方式的基本原理、心理學測量要素、應用價值,并將P300應用到盜竊、在押人員的檢測中。聚類6則側重于介紹ERP在犯罪心理測試研究中的應用,介紹基于認知腦電犯罪心理測試研究的新進展、反測試措施等,并嘗試將認知腦電測試應用到賄賂犯罪、職務犯罪的偵查中。

聚類7關注早期的犯罪心理測試方法,對準繩問題測試的基本原理、問題結構、生理指標、測試過程、測試對象等進行系統的梳理與介紹,并進一步探討基于準繩問題測試的鑒定結論能否作為法律證據。

(三)關鍵詞突現分析

突現詞(Burst term)是科學知識前沿問題的突出代表。通過突現詞分析,能夠梳理出一段時間內的學科領域前沿。我們在關鍵詞分析的基礎上,對關鍵詞進行突現處理,得到了9個最重要的突現詞(見表2)。通過對關鍵詞突現分析,可以梳理出1980—2019年近40年間我國犯罪心理測試領域的研究熱點,從時間維度展現不同時間段研究者的關注點,發現測謊技術在1994—2000年間一直是犯罪心理測試領域的研究前沿,且從1993年開始一直到2004年,研究者們都很關注測謊儀的開發、應用。這與1996年公安部將心理生理測試技術作為國家“九五”科技攻關項目所帶來的輻射效應有著密切的關系。1998—1999年,犯罪心理測試技術被應用到刑事偵查領域,成為當時的學科前沿。正是測謊技術、測謊儀被應用到刑事偵查領域,推動形成了我國犯罪心理測試領域的初步應用期(1996-2004年)。2004—2006年,關于測謊結論、犯罪心理測試鑒定結果能否作為法庭證據,引發了學者的極大關注。美國國家研究委員會在2003年發表關于《多道儀與測謊》的研究報告,引發了我國學者對犯罪心理測試結論證據化的討論。2009—2016年,基于事件相關電位的犯罪心理測試成為學科前沿,學者們開始介紹、研究P300在犯罪心理測試領域的應用,并對基于事件相關電位的犯罪心理測試的范式、程序、方法、步驟、信效度等進行系統的研究。值得注意的是,心理測試技術從2011年開始逐漸成為犯罪心理測試領域的研究前沿,越來越多的學者主張采用“心理測試技術”來取代“測謊”這一概念。隨著犯罪心理測試技術的不斷發展,犯罪心理測試與其說是對謊言的測試,不如說是對犯罪人有關犯罪記憶的測試。通過呈現與犯罪情節相關的刺激物,可以對犯罪嫌疑人的認知過程、記憶過程進行心理、生理檢測,因此,“心理測試技術”這一概念逐漸取代了“測謊”概念。令人意外的是,測謊竟然成為近期(2016-2019年)的學科前沿,這可能與其他學科不斷涉獵犯罪心理測試領域有關。認知神經科學技術和設備的普及,心理學者試圖從功能性近紅外光譜技術、經顱磁刺激角度來研究心理測試問題;大數據技術的迅猛發展,電子信息工程領域的學者試圖從算法、小波分析等角度對腦電數據、生理指標數據等進行分析,在其論文中介紹研究背景時常采用“測謊”這個術語。這些因素可能導致測謊成為近期的學科前沿。

表2我國犯罪心理測試關鍵詞突現

五、總結與展望

(一)我國犯罪心理測試領域的研究和應用前景廣闊

20世紀80年代以來,我國犯罪心理測試領域的研究從無到有,經過了介紹引進期、初步應用期和發展期三個階段,目前初步形成了中國人民公安大學、甘肅政法學院、廣東警官學院等公安院校的犯罪心理測試研究團隊,其他新興學科、機構也不斷涌入,促進了我國犯罪心理測試領域的發展。在研究內容上,一方面,從最初引進國外的犯罪心理測試技術、自主研發測謊儀、開展刑事犯罪偵查到探討基于事件相關電位的犯罪心理測試技術、認知腦電的算法,推動了我國犯罪心理測試領域不斷向前發展;另一方面,關于測謊結果能否作為法庭證據,引發訴訟法領域的專家與犯罪心理測試領域專家之間廣泛的討論。雖然目前犯罪心理測試技術僅作為一種偵查輔助手段,但在國外已經開始采納犯罪心理測試鑒定結果作為證據。隨著犯罪心理測試技術的科學性不斷提升,法庭科學持續對犯罪心理測試技術進行關注性研究,則有可能會推動犯罪心理測試鑒定結果的證據化。

(二)我國犯罪心理測試領域的短板及建議

1.研究內容過于偏重實踐,對基礎研究投入不足。目前,我國的犯罪心理測試領域更關注犯罪心理測試在案件偵查中的應用,在準繩問題測試、隱藏信息測試的基礎上,不斷地整合出新的犯罪心理測試方法,在實踐中總結犯罪心理測試的經驗,逐步提升犯罪心理測試的準確性及效果。這在一定程度上推動了我國犯罪心理測試的發展。犯罪心理測試作為一種輔助偵查手段,在疑難案件的偵查中發揮了重要的作用。然而我們還需要意識到,犯罪心理測試作為一種應用性較強的技術手段,需要堅實的理論基礎支撐才能夠得以進一步發展。目前,國內對準繩問題測試及隱藏信息測試的理論基礎探究較為缺乏,多數研究集中在測試過程、編制題目等提高測試準確性等技術和方法層面。值得注意的是,早在2003年,美國國家研究委員會的一份研究報告就提出:“測謊研究并沒有隨著時間的進展而發展成一個典型的科學研究領域。它并沒有以任何一種有效的方式積累知識或是加強自身的科學基礎。”[13]該結論對犯罪心理測試領域帶來巨大的沖擊,隨之引發犯罪心理測試結論能否作為證據的激烈爭論,甚至有些國家直接將多道儀從刑事程序中移除。如果無法進一步改善犯罪心理測試的理論基礎,無法進一步明確生理反應與測試問題、心理反應之間的關系,那么,犯罪心理測試的結論距離證據化還需要很長的路要走。因此,我國犯罪心理測試領域需要進一步加強基礎理論的研究。一方面,對原有范式的效度進行深入的研究,對準繩問題測試、隱藏信息測試的信效度進行分析,并開展元分析,明確犯罪心理測試的效應量;另一方面,注重與生理學、心理學最新研究相結合,對原有范式適當揚棄。一門學科只有不斷地自我革新,自我完善,才能保持長久的生命力。

2.測試方法過于守舊,對新技術、新方法敏感度不夠。目前,我國犯罪心理測試領域研究多采用準繩問題測試和隱藏信息測試的范式,利用多道儀記錄心理生理指標,在一定程度上能夠滿足公安機關進行犯罪心理測試的需求。然而,隨著認知神經科學的發展,心理學領域在研究方法、研究工具方面發生了明顯的變革,事件相關電位、功能性核磁共振、功能性近紅外光譜技術等認知科學技術相繼應用,推動認知神經科學和心理學快速發展。犯罪心理測試作為心理學的應用分支,也應當及時引進新技術和新方法。目前,國內僅有中國人民公安大學長期致力于研究事件相關電位在犯罪心理測試領域的應用,部分地方院校心理學系也開始探索將事件相關電位、眼動、功能性核磁共振、功能性近紅外光譜技術應用到測謊領域的研究,但這與我國犯罪心理測試應用需求還存在明顯的差距。因此,我國犯罪心理測試領域應當不斷地探索新的技術、方法和手段,注重與認知神經科學領域、模式識別、人工智能、大數據等領域的結合,提升數據采集的精確性及數據處理的科學性,不斷地推進犯罪心理測試技術的發展。

3.專業化人才培養不足,限制了犯罪心理測試的發展。犯罪心理測試技術對從業人員的公安學知識、心理學知識以及法學知識提出了較高的要求。[14]一名優秀的犯罪心理測試技術人員需要在公安機關前期工作的基礎上,結合案卷對案件迅速形成判斷,并結合犯罪類型、犯罪特征提出犯罪心理測試的關鍵點,編制測試題目,實施犯罪心理測試,進行圖譜分析,形成結論。如果采用事件相關電位測試,還需要具備認知神經科學及統計分析技能等。然而,我國目前僅有部分公安院校將犯罪心理測試作為公安學專業本科生的培養課程。在研究生培養方面,目前僅有中國人民公安大學、甘肅政法學院招收犯罪心理測試方向的研究生,且數量較少。由于缺乏專業化人才的培養,部分機構只能采用短期培訓的方式培養犯罪心理測試人員,以滿足犯罪心理測試的人才需求。但值得注意是,通過短期培訓的專業人員能夠較好地應用犯罪心理測試技術,但對犯罪心理測試技術的理論基礎以及最新研究等缺乏更深入的理解,這在一定程度上限制了我國犯罪心理測試的發展。因此,需要進一步拓寬犯罪心理測試人才的培養路徑,為專業化人才提供更多的學習機會,同時合理設置培訓課程,引進國內外最新的方法和技術,推動犯罪心理測試技術的不斷發展。

本研究采用文獻計量法對我國犯罪心理測試領域近40年的711條學術論文進行分析,將我國犯罪心理測試領域發展劃分為介紹引進期(1980-1995年)、初步應用期(1996-2004);發展期(2005-2019年)三個階段,并分析了犯罪心理測試領域的核心作者群及研究機構的分布情況,揭示了我國犯罪心理測試領域的研究現狀以及前沿熱點,分析了其中存在的問題,提出了相應的對策建議。盡管文獻計量法對學術論文的分析能夠以可視化的方式快速呈現研究領域的概況,但值得注意的是,研究對象的選取標準以及研究者的經驗會對研究結論造成影響。此外,由于CiteSpace軟件僅能對學術論文進行分析,無法對著作進行分析,可能導致研究結論出現一定的偏差,需要在后續研究中采用多種方法予以完善。