人臉的技術、藝術與哲學之問

何映宇

每個人都有一張不同的臉。

王爾德說:“男人的臉是他的自傳,女人的臉是她的小說。”

人臉識別,是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術。這種高科技,曾經是科幻電影中被視作高深莫測的未來科技,誰想得到,幾年之間,這種未來科技已經普及。

第一次見識“人臉識別”這種開掛的技術,是在阿湯哥2002年著名的科幻電影《少數派報告》中。當喬恩站在電腦前,電腦立馬識別出了他的身份,蜻蜓機更是可以在數秒內識別出20億人。在后來的好萊塢電影中,人臉識別的場景在多部大制作電影中頻頻出現。《碟中諜4》中可以辨識人臉的智能眼鏡,《西部世界》中人臉識別成為幫助機器人與人類交流的關鍵因素,都讓這種高科技成為科幻電影中的標配。

科幻電影中的開掛科技

2002年,史蒂文·斯皮爾伯格執導,湯姆·克魯斯、柯林·法瑞爾、薩曼莎·莫頓等主演的科幻電影《少數派報告》在美國上映。

電影的故事背景放在了52年后的2054年。史蒂文·斯皮爾伯格早就有意通過《少數派報告》的視覺效果反映出日常生活中我們周圍的一切——特別是故事發生的華盛頓特區——以一窺未來的面貌。

為了充分展現對未來的想象,導演斯皮爾伯格請了許多專家與他一起勾畫未來。斯皮爾伯格說:“我想最好是將那些工程技術、環境、打擊犯罪、醫學、健康、社會公益服務、運輸、計算機技術和其他領域里的精英們請到一起來,討論半個世紀以后的未來會是怎么樣的。”

從約翰·昂德科夫勒這類麻省理工學院的科學家到城市規劃者、建筑師、發明家、作家,這個智囊團聚集在加利福尼亞的桑塔·莫尼卡一家旅館里進行了三天的充分討論,描述出了不久的將來我們社會和科技方面的某些細節。在座的有制片們、劇作者斯科特·弗蘭克,以及制作設計亞歷克斯·麥克道爾和他的小組成員。麥克道爾回憶道:“我們圍坐在一個房間里,詳細地討論了五年、十年、二十年、三十年期間我們的社會將會受到什么樣的影響、發生如何的變化、將流行些什么、最后將會是什么樣。我們知道,我們要努力探尋這些問題的答案才能更好地符合一個消費者的口味。”

我們周圍無處不在的攝像頭,如果聯網成為一個系統,它就能在同一時間,“盯”著成千上萬人的一舉一動,只要嫌犯在鏡頭下露臉 0.1秒,就被瞬間定位,讓逃犯無所遁形。

討論的題材圍繞著醫學的發展,到人們將如何刷牙、運輸、城市規劃、建筑學、藝術等所有的話題。制片邦尼·柯蒂斯指出:“史蒂文·斯皮爾伯格想要了解我們所熟悉的背景,我們可能涉及的問題,以及我們所熟知的一些引人注意的道具。”

《少數派報告》中共出現了481個特效畫面,超越了史蒂文·斯皮爾伯格繼1977年《第三類接觸》之后的所有作品。

熱門小說《X一代》的作者道格拉斯·庫普蘭德曾為本片設計出多款未來派產品。片中最具未來感的莫過于磁懸浮交通系統,為設計出片中車輛,導演斯皮爾伯格和藝術顧問麥克道爾曾求助于雷克薩斯公司和汽車設計師哈羅德·貝爾克,后者曾為《蝙蝠俠與羅賓》和《絕世天劫》設計車輛。

第一次見識“人臉識別”這種開掛的技術,是在阿湯哥2002年著名的科幻電影《少數派報告》中,到《碟中諜4》中智能眼鏡成了最有存在感的設備。

在《鷹眼》和《速度與激情7》中,出現了一套“天眼系統”。

除此之外,這部電影同樣讓人印象深刻的,就是故事中人臉識別被作為一種重要的監視手段。無處不在的人臉識別儀器可以掃描每個人的虹膜,從而識別儀器前的人是誰。恐怕連史蒂文·斯皮爾伯格和阿湯哥都想不到,這種高大上的黑科技居然在幾年之后就成為了現實。

同樣是阿湯哥的作品,在《碟中諜4:幽靈協議》中,特工哈納韋執行情報截取任務,他通過形狀像隱形眼鏡的人臉捕捉器,尋找到情報員拿到文件,但核機密文件被女殺手莫倫截獲,哈納韋被殺死。

自從這種技術在《少數派報告》中運用后,就成為各種科幻片爭相效仿的對象,阿湯哥很快失去了“專利權”。

《鋼鐵俠》中,人臉識別能夠分析人物當前狀態。《超腦48小時》,一位知悉國家機密的CIA探員比利·波普在一次行動中,被敵方通過攝像頭中搭載的人臉識別技術偵查抓獲。還有2014年的《機械戰警》,機械戰警第一次面對大眾公開亮相,在人群中不停地掃描所有人臉,同時將獲取的人臉在通緝犯資料庫中作比對,瞬間就發現看熱鬧的人群中有一個逃逸多年的通緝犯,并將其制服。

《鷹眼》和《速度與激情7》中,甚至出現了一套“天眼系統”。在《速度與激情7》中,多米尼克·托雷托為了復仇,選擇向程序員拉姆齊尋求幫助,拉姆齊利用“天眼”系統,調用地球上所有位置的攝像頭和音頻系統,并利用人臉識別技術在人海中定位到戴克的位置,它能夠隨時調用地球上任意位置的攝像頭+終端視頻系統(手機電腦等),讓你想要搜索的人或事物無處遁形。于是多米尼克與他的團隊,一起向戴克展開進攻,并成功復仇。

這種“天眼系統”,現在已經在現實生活中得到運用。張學友的演唱會為什么會成為逃犯的噩夢?就是因為“天眼系統”的存在。我們周圍無處不在的攝像頭,如果聯網成為一個系統,它就能在同一時間,“盯”著成千上萬人的一舉一動,只要嫌犯在鏡頭下露臉0.1秒,就被瞬間定位,讓逃犯無所遁形。所以不是張學友有什么廣大的神通,而是“天眼系統”在暗暗地發揮它的神力,又因為喜愛張學友的歌迷人數比較多,才使得落網的逃犯也比較多一些。

人臉的哲學與文學探討

《少數派報告》根據美國著名科幻小說家菲利普·迪克的短篇小說改編,菲利普·迪克1982年就去世了,你可以想象1982年之前有個人已經成功預言了未來世界的各種黑科技嗎?

不僅會預言,很大程度上,菲利普·迪克是一個哲學家。菲利普·迪克的創作成為了賽博朋克(cyberpunk)類型作品的前身,他這些作品都描述一個道德淪喪的美國加州社會,早期的小說探索在社會和政治上的論題,后期的作品則是在討論毒品和神學,這些描繪出于他自己的生活經驗,也出自它的哲學思考。

科幻影史上的經典《銀翼殺手》,就改編自他的原著小說,原名又長又奇怪,叫做《仿生人會夢見電子羊嗎?》。那是個晦暗壓抑又光怪陸離的世界,其核心的問題,還是——我是誰?我從哪里來?要到哪里去?——對這個終極命題的探討。

臉,是一個人的標志。對于臉的文學探討,在文學史上不乏名篇。博爾赫斯對能夠映射人臉的鏡子感到恐懼,他說:“鏡子和生殖都是污穢的,因為他們使人口增殖。”宮崎駿電影中的無臉男大概有和博爾赫斯一樣的精神障礙,這是他們孤獨的標志。

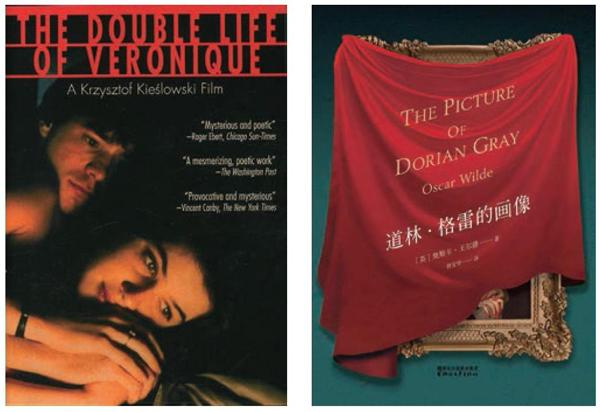

在《楊家將》中其實就探討過這樣一個命題:如果兩個人長得一模一樣,那么他們是不是一個人?這個命題后來被波蘭著名導演基耶斯洛夫斯基發揚光大。他拍攝的影史經典,就是著名的《維羅妮卡的雙重生活》(又譯《兩生花》)。兩個少女,一個生在波蘭,一個生在法國,同樣的相貌,同樣的年齡,她們也有一樣的名字:維羅妮卡。她們都那樣喜歡音樂,嗓音甜美。那么,她們是一個人嗎?

怎么樣的臉是大眾審美接受的臉,什么樣的臉又是大眾認為恐怖的臉,這種審美判斷正在影響我們的生活。

受到《維羅妮卡的雙重生活》的啟發,日本導演巖井俊二拍攝了《情書》,幾乎是一模一樣的故事。如果當今的人臉識別技術遇到這樣極端的例子,它們是否還能發揮它們的神力?

而王爾德寫過一部長篇——這也是他唯一的一部長篇——《道林·格雷的畫像》。天生漂亮異常的道林·格雷因見了畫家霍華德給他畫的和真人一樣大的肖像,發現了自己驚人的美,又聽信了亨利·華頓勛爵的吹噓,開始為自己韶華易逝、美貌難久感到痛苦,表示希望那幅肖像能代替自己承擔歲月和心靈的負擔,而讓他自己永遠保持青春貌美。他的這個想入非非的愿望后來卻莫名其妙地實現了。一天晚上他粗暴地對待了他所愛的女演員西比爾·葦恩,回到家里,發現那肖像上出現了殘忍的表情。原來那肖像已開始隨著道林·格雷心靈的變化而變化了。

其實這些文學作品都在探討一個哲學命題:人與臉的關系。臉能不能代表我們自己?正如安部公房在《他人的臉》中所描述的:一個人在一次意外的事故中,他喪失了他的臉——這個可以表明為他之所以是他而不是別人的特征和器官,那么他還是不是他自己?

影史經典《兩生花》、小說《道林·格雷的畫像》都在探討人與臉的關系問題。

《他人的臉》探討了現代社會中人的自我和他人、個體和社會、內心和外部現實之間的激烈沖突。失去自己的臉的主人公請人制作了一個面具,去誘惑他的妻子和他做愛,試圖找回真實的自我。但是,他還是無法確定自我的身份,在迷途中他越走越遠。我們的臉真的是屬于我們的嗎?抑或它只是一張面具,可以隨意地摘下、戴上,隨意地更換?在這隨意地更換中,人的身份也在變換。

這些牽涉到存在主義的問題同樣適用在人臉識別上。當小學生用照片騙過運用人臉識別技術的豐巢快遞柜之后,就人臉識別的機器來說,它讀到的,是人還是照片,抑或兩者在它根本就沒有區別?而在新加坡,一名現年23歲的女子蕭玉珍(音譯)涉嫌一起集體謀殺案,憑借出眾的外貌,她意外成為當地的網紅,還有粉絲替她創立后援團,堅稱其系無罪,甚至要求立即釋放。令人吃驚的是,新加坡檢方近日將蕭玉珍的指控從謀殺罪改為攻擊罪,從而使其免遭死刑。這一消息一經上傳到社交媒體,立刻引發網友熱議,不少網友跟帖評論稱:“顏值也能影響定罪?”臉在我們的生活中到底扮演了什么角色?有一張美麗的臉龐它就可以獲得金錢、地位、逃避法律的懲罰?這是一個看臉的時代嗎?

事實上,人臉識別獲得的大數據也運用在“識別”之外的更多領域:整形、美容、影視明星的選擇等等。說穿了,這就是一種算法,怎么樣的臉是大眾審美接受的臉,什么樣的臉又是大眾認為恐怖的臉,這種審美判斷正在影響我們的生活。而它,不過是古代面相學的一種新開拓而已。在古代,《亞里士多德全集》中曾以拉丁文形式收錄其面相學論文;西漢《禮記》也曾記載人眼位置與其本性之間的關系;還有著名的宋代相書《麻衣相法》更用人的面貌、五官、骨骼、氣色、體態和手紋等推測吉兇禍福、貴賤夭壽。

我們也不禁要問:我們為什么要人臉識別?到底是為了便捷還是其它?人臉識別的邊界在哪里?換臉之后的那張臉,還是不是他自己?而人臉識別的應用延伸,又會走向何處?