要素配置與資源型產業經濟增長

廖紅偉 高錫鵬

摘要:資源型產業經濟增長的影響因素可以劃分為基礎性因素和間接作用因素,前者指資金投入、勞動力使用和自然資源開發等生產要素;后者指技術進步、產業結構優化升級、產業集聚、市場競爭和政府環境規制等傳導因素,后者通過提高前者效率,即自然資源利用率、資金使用率和物化勞動產出率間接傳導實現經濟增長目標。以我國東北地區87家重點國有森工企業2006—2016年空間面板數據為研究樣本的實證結果表明,資源型產業經濟增長具有顯著的空間相關性,人力資本數量和資本存量起顯著的促進作用,而自然資源產業會產生資源詛咒效應。要促進資源型產業轉型發展,必須動態調整基礎生產要素的投入量,充分發揮各階段技術創新、產業集聚以及環境規制的經濟增長傳導效應;明確政府在資源型國企中的監管職能,在實現資源型國企經濟效益、社會效益以及生態效益的同時,加強國有資產監管,防止國有資產流失。

關鍵詞:資源型產業;經濟增長;資源配置;國有森工企業;傳導機制

中圖分類號:F120??? 文獻標識碼:A??? 文章編號:1003-854X(2019)09-0026-10

一、引言與相關文獻綜述

資源型產業是社會經濟發展的重要組成部分,經濟合理增長與資源型產業發展密不可分。根據產品屬性劃分,資源型產業多處于產業鏈上游,除需和中、下游產業一樣合理配置人力、物質資本基本生產要素外,還面臨著自然資源稟賦約束和生態環境保護雙重壓力。由自然資源依賴性可知,資源型產業多分布于自然資源豐裕地區,導致資源型產業發展具有明顯的空間相關性和區域經濟性。如何在生產要素環節合理調配區域間的自然資源開發程度、勞動力和物質資本投入數量,是實現資源型產業經濟合理增長的核心問題。

理性企業家調整自然資源開發程度、合理配置勞動力和物質資本投入,以實現產品或服務的經濟效益最大化。但是,在實現產業經濟增長過程中還存在著許多不確定性的間接因素,如技術研發及應用,產品和服務多樣化,區域產業集聚,產業結構升級及優化,政府為解決產業發展負外部性施加的環境規制等,這些都是由基本生產要素配置而誘發的狀態效應因素,也是需要研究分析的關鍵點。

自然資源、物質資本積累和勞動力是經濟增長的基礎性生產要素。在古典政治經濟學中,資本積累和勞動分工是一國經濟增長的基礎動力。Richardo(1817)將土地資源引入經濟學分析中,指出土地資源、資本和勞動產出的邊際報酬都是遞減的,并且該遞減規律最終會導致國家經濟增長的停止①。經濟增長是由生產要素和生產條件等因素綜合作用形成的,Marshall(1920)將具有“創造性破壞力”的創新因素融入分析框架后強調各因素對經濟增長的綜合推動作用②。而Samuelson & Solow(1956)基于投入要素邊際收益遞減規律,指出長期的經濟增長只能依靠于外生技術進步對基礎因素的調節及其綜合動態作用③。許多學者在前人研究成果的基礎上,多角度地分析基礎因素與經濟增長的關系,包含空間地理思維的研究成果也逐漸增多。Tobler(1970)指出“地理學第一定律”闡述了地理位置的空間相關性。不同省域、縣域、局域的自然資源稟賦、產業發展規模和經濟增長模式等存在空間相關性④。Anselin(1988)注意到空間相關性和異質性,將空間因素納入經典計量經濟學中,構建空間計量模型拓展研究區域經濟問題⑤。空間計量模型相對于經典計量模型在基本假設上更加符合現實狀況。Wanzenbock等學者利用空間計量模型研究區域經濟問題,成果顯著⑥。

資源型產業經濟增長的傳導機制問題一直是國內外經濟學者研究的重點與難點。以資源類經濟學文獻為例,大都以自然資源為基本變量,其他所有變量考慮為傳導因素,分析自然資源與經濟增長的關系。總結、歸納已有研究文獻,可將“自然資源詛咒”的傳導機制分為擠出效應、荷蘭病效應和制度弱化等,認為擠出效應的潛在傳導因素通常為物質資本投資、人力資本水平、技術進步能力和對外開放程度等;去工業化之荷蘭病效應的潛在傳導因素為制造業投入;制度弱化效應的潛在傳導因素為政府行政干預程度、尋租與腐敗等。李天籽(2007)通過省級面板數據實證分析發現,自然資源豐裕度對經濟增長的傳導機制是外商直接投資、教育和創新等因素⑦。李江龍和徐斌(2018)從綠色經濟增長角度,研究認為造成“資源詛咒”的傳導機制是科技研發投入和對外貿易⑧。丁從明、馬鵬飛等(2018)首次借助CFPS數據從微觀上研究發現,自然資源是通過擠出教育投資、技術創新和降低制度質量減少地區人均收入⑨。Sachs和Warner認為自然資源豐裕造成制造業萎縮,從而引發的去工業化“荷蘭病效應”是自然資源制約經濟增長的關鍵傳導機制⑩。徐康寧和王劍(2006)實證分析發現,由豐裕的自然資源引發的政府腐敗現象成為自然資源制約經濟增長的重要制度傳導因素{11}。Sarmidi等(2014)認為隨著制度質量的改善,自然資源對經濟增長的“詛咒效應”逐漸減弱{12}。豐裕的自然資源與經濟增長之間具有復雜的傳導機制,如果將其延伸到以自然資源為基礎的資源型產業中,其它基礎性因素是否也會具有類似的傳導機制作用于經濟增長呢?

二、資源型產業經濟增長的影響因素與作用機制

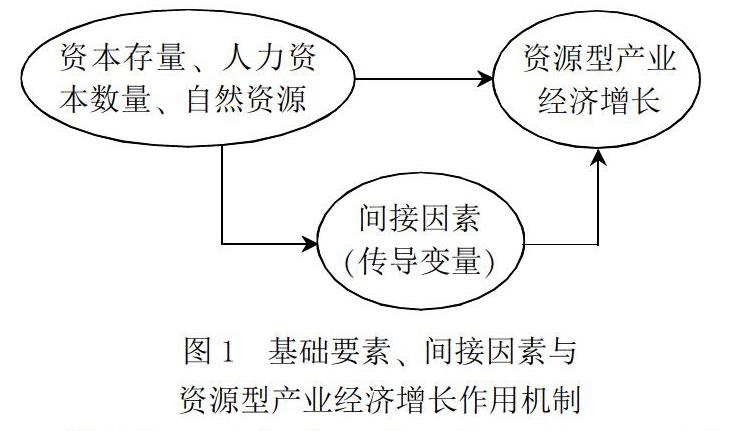

資源型產業經濟增長的影響因素可以劃分為基礎性因素和間接作用因素,前者指資金投入、勞動力使用和自然資源開發等生產要素;后者指技術進步、產業結構優化升級、產業集聚、市場競爭和政府環境規制等傳導因素,后者通過提高前者效率,即自然資源利用率、資金使用率和物化勞動產出率,間接傳導實現經濟增長目標。總結歷史經驗發現,在國家財政資金大量投入的基礎上,自然資源密集分布區域易形成勞動密集型資源產業,促進區域經濟發展。但在區域資源型產業的動態發展過程中往往出現“資源詛咒”、“路徑鎖定”、經濟效益下滑和生態環境破壞等現實困境,解決這些問題除了厘清基本生產要素與資源型產業經濟增長的直接作用關系外,必定離不開對技術創新、產業結構調整、市場競爭、產業集聚以及政府環境規制等傳導機制的認識。

1. 技術創新、產業結構調整與資源型產業經濟增長

自然資源、資本和勞動力所產生的經濟效益在很大程度上取決于資源型產業各部門之間的技術創新、轉換水平和結構狀態。不同部門對新技術不同的消化、吸收能力,決定了各部門之間生產要素投入結構和資源產品產出結構的不同,從而改變資源型產業各部門之間的結構狀態,產業結構狀態的不同反向影響技術創新與吸收能力。西方經濟學理論認為經濟增長是在市場均衡競爭的前提假設下,由自然資源、勞動力、物質資本和技術創新之間長期作用的結果,產業經濟學理論則認為經濟增長是產業生產結構轉變的結果,生產結構轉變以適應市場供給、需求結構為基礎,通過自然資源、資本和勞動力由低生產效率部門轉移到高生產效率部門的結構優化效應,就能夠加速經濟增長。

技術進步是一種革命性的變化,具有突發性和間斷性特點,對資源型產業經濟增長的影響是長期的、動態性的和多方式的。資源型產業技術創新在產學研合作的技術創新活動的基礎上,主要通過新產品研發創新、新生產方法創新、新市場創新、資源配置方式創新和組織制度創新等方式實現經濟增長。新產品研發創新延伸資源型產業產品經營鏈條,創造企業經濟新利潤增長點;新生產方法創新改善產品生產工藝,優化生產作業過程,減少自然資源、人力和資金的消耗;新市場創新有利于拓寬企業經營范圍,增加資源產品銷售量;資源配置方式創新有助于資源型企業以掠奪、控制等方式獲取更多的原材料或半制成品,為企業謀取經濟收益;組織制度創新可推進資源型企業依靠制度優勢,降低交易成本、體制成本以獲取經濟利潤。“創造與破壞并存”的上述幾種技術創新方式依賴于漸進性創新——根本性創新——技術系統變革——技術經濟范式變革的演變路徑,為資源型產業經濟增長提供動力。

產業結構優化是以產業間協調發展為原則,通過產業結構效應實現資源配置最優的動態過程,其中主導產業部門演變起關鍵作用。資源型產業內部主導產業部門通過“不合比例增長”的擴散作用對其相關聯產業產生影響:依賴回顧效應提高對投入品供應部門的原材料及機器設備的要求,投入因素的提升反向促進新方法、新技術和新制度的產生;通過旁側效應推進區域資源型產業工業化及服務化進程,推動區域經濟社會發展;依靠主導部門成長、演變的前向效應誘導新興產業部門、新技術的出現,為下一個主導部門的形成建立基礎,刺激區域資源型產業經濟增長。

2. 市場競爭、產業集聚與資源型產業經濟增長

產業市場競爭與產業集聚共同促進資源型產業經濟增長。一方面,區域資源型產業通過產業集群化,借助產業間的關聯效應和集聚效應實現企業協同發展,以區域規模經濟和行業規模經濟促進產業經濟增長;另一方面,在產業集聚的過程中,逐步通過專業化分工和技術創新實現區域產品差異化,構建區域比較競爭優勢,形成獨具本區域特色的產業優勢,通過品牌效應實現市場競爭能力的提升,促進資源型產業經濟增長。

產業集聚以產業布局為基礎,依靠產業集群的內部集聚效應實現資源型產業經濟增長。資源型產業集聚是由市場機制和計劃機制共同作用形成的,資源型企業以經濟利潤最大化為目標,在產業布局上趨利避害,根據市場規律選擇最優區位;同時,由于資源型產業的生態效益,政府勢必需要以行政命令的方式對資源型產業布局及其集聚進行規劃。產業集聚有助于區域資源型企業節約原材料運輸成本,充分利用區域內密集化的專業勞動力,掌握產品研發技術,獲取便捷的信息傳遞服務,加強企業合作及享受最優的區域產業政策,從而實現區域資源的合理利用,促進區域資源型產業經濟增長。

資源型產業的市場競爭能力可以從低、高兩個層次進行構建,主要體現在資源型企業的產品生產和勞務服務的數量、質量和差異化上。從低層次相對競爭優勢角度分析,資源型產業利用豐富而廉價的勞動力和原材料等資源,依靠能夠以較低成本獲取到的其他生產者已采用的生產技術和生產方法,以大規模生產同質化產品的規模經濟效應實現資源型產業經濟增長。從以產品差異化為核心的高層次相對競爭優勢來看,企業通過在設備更新、技術創新、管理方式轉變和品牌營銷等方面的持續投資,實現資源產品的高技術化與差異化,塑造產業市場競爭能力,滿足市場多樣性需求的同時實現資源型產業經濟增長。

3. 環境規制與資源型產業經濟增長

新古典經濟學認為嚴格的環境規制必然會導致企業利潤降低,環境質量的改善必然以減緩經濟增長速度為代價。然而,有效的政府環境規制能夠實現資源型產業經濟增長和生態環境保護的協調統一。環境規制主要通過法律法規對企業或個人的資源利用活動進行強制性干預,限制自然資源開發過程中負的外部性活動,加強正外部性,間接增進社會福利,實現自然資源豐裕區的可持續發展。對于資源型產業,政府環境規制一般以直接性的數量規制為主,主要體現在兩個方面:第一是對自然資源開采量的直接限制,以生態效益為主,通過減少資源開采量實現自然資源的可持續健康發展;二是針對自然資源開發過程中的投資規模進行直接規制,規定企業或個人自然資源開發與利用時的審批程序與標準,限定投資規模、技術,甚至進行計劃配額。通過環境規制,防止因過度開發與重復投資帶來的低資源配置效率,糾正負外部性,實現資源可持續發展,促進資源型產業經濟增長。

4. 理論假設

根據上述理論機制分析,構建空間地理位置因素控制下的基礎要素、間接因素(傳導變量)與資源型產業經濟增長作用機制如圖1所示。在此基礎上本文提出如下4個假設。

假設H1:資源型產業經濟增長具有顯著的空間效應,空間地理位置是影響資源型產業經濟增長的重要因素。

假設H2:資本存量和人力資本數量對資源型產業經濟增長具有明顯的促進作用,而自然資源限制產業經濟增長從而導致“資源詛咒”效應形成。

假設H3:基礎要素、間接因素對資源型產業經濟增長的主次促進作用隨經濟發展階段而動態變化。

假設H4:技術創新效應、產業結構效應、產業集聚效應、市場競爭效應和政府環境規制效應五種傳導機制間接實現資源型產業經濟增長目標。

三、計量模型與數據說明

1. 影響因素計量模型與變量說明

(1)計量模型設定。傳統計量經濟學模型樣本數據滿足獨立同分布的古典假設,而空間計量模型獨特地考慮到空間地理位置因素,在規避遺漏解釋變量導致偏差的同時更是打破這種理想狀態的假設,更加切合現實世界中各種現象的內在規律和相依模式{13}。為此,本文利用混合OLS回歸和空間計量模型同時分析資源型產業經濟增長現象,相互印證以便增強實證分析的說服力。

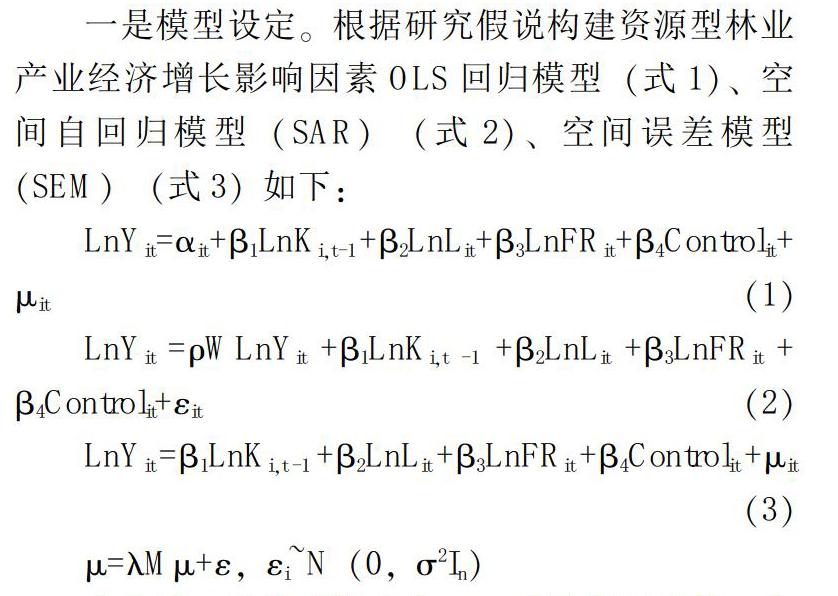

一是模型設定。根據研究假說構建資源型林業產業經濟增長影響因素OLS回歸模型(式1)、空間自回歸模型(SAR)(式2)、空間誤差模型(SEM)(式3)如下:

LnYit=αit+β1LnKi,t-1+β2LnLit+β3LnFRit+β4Controlit+μit(1)

LnYit=ρWLnYit+β1LnKi,t-1+β2LnLit+β3LnFRit+β4Controlit+εit(2)

LnYit=β1LnKi,t-1+β2LnLit+β3LnFRit+β4Controlit+μit(3)

μ=λMμ+ε,εi~N(0,σ2In)

在上述三種模型設定中,Yit為被解釋變量,表示資源型林業產業經濟增長,Ki,t-1表示滯后一期資本存量,Lit表示人力資本數量,FR表示自然資源,Controlit表示影響資源型林業產業經濟增長的其他控制變量。ρ為空間自回歸系數,λ為空間誤差系數,W和M為空間權重矩陣,μ和ε為服從正態分布的隨機誤差向量。空間自回歸模型(式2)的空間自相關性依賴于空間權重矩陣的設定,空間誤差模型(式3)的空間依賴關系通過誤差擾動性來體現。

二是空間權重矩陣。本文采用地理距離標準的空間權重矩陣,通過百度地圖空間坐標提取器提取87家國有森工企業所在地的經緯度坐標數據,轉換計算87家國有森工企業之間的空間地理直線距離,以該距離的倒數構建行標準化的空間權重矩陣,即:dij=|A-B|,Wij=,然后將Wij行標準化。

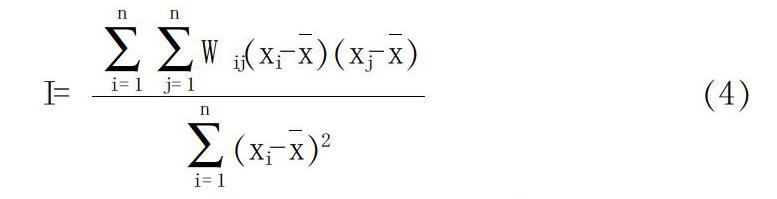

三是空間自相關分析。本文采用莫蘭指數全局空間自相關性檢驗識別資源型林業產業經濟增長空間相關性。莫蘭指數I可以寫為:

I= (4)

莫蘭指數取值在-1到1之間,大于0表示正空間相關性,接近于0表示不存在空間相關性,小于0表示負空間相關性。莫蘭指數絕對值越大,表明空間相關性越強。

(2)變量說明。

一是被解釋變量。資源型林業產業經濟增長(LnY):經濟增長變量指標多采用地區國民生產總值或人均國民生產總值,而針對某一產業經濟增長的研究多是直接選取產業總產值作為被解釋變量{14}。因此選取87家企業林業產業總產值作為本文的被解釋變量。

二是核心解釋變量。資本存量(LnK):本文從87家國有森工企業各自統計數據可查年份開始,根據其每年固定資產投資指標數據,采取永續盤存法測算得出資本存量數據。考慮到研究樣本地處高緯度地區、氣候嚴寒等因素,采取了張軍等(2004)測算的9.6%固定資產折舊率{15}。由于資本投入的經濟效益滯后性,本文實際采用的是滯后一期的資本存量數據。人力資本數量(LnL):采用企業年末在崗職工人數來體現人力資本數量,而將人力資本的質量放入到技術效率中進行分析。森林資源(LnFR):通常選取林地面積、森林覆蓋率等作為森林資源變量進行分析{16}。由于國有森工企業林地面積等數據難以獲取,采用87家國有森工企業每年直接管理的森林管護面積作為森林資源變量。

三是控制變量。技術效率(pech):采用通過DEA模型測算的純技術效率指數作為技術效率變量,以當年資本存量和年末在崗職工人數為投入指標,以林業總產值為產出指標,基于投入導向可變規模的Malmquist-DEA模型進行測算。產業集聚(sech):通過DEA模型測算的產業規模效率變化指數作為產業集聚變量。產業結構(IS):本文采用體現“經濟服務化”導向的第三產業與第一產業和第二產業產值之和的比值作為產業結構數據指標。產業競爭力(IC):采用最具技術創新活力的第二產業區位熵值作為產業競爭力變量,該區位熵值以87家國有森工企業整體為標準測算而成。環境規制(LnER):選取木材產量(采伐量)指標數據作為環境規制變量。

2. 傳導機制計量模型與變量說明

為明確基礎要素與資源型產業經濟增長的間接作用關系,本文進一步設定資源型林業產業經濟增長傳導機制分析的基本模型與替代變量。

(1)計量模型設定。基于作用機理分析,將基礎變量設定為資本存量、人力資本數量和森林資源,將傳導變量設定為技術進步效應、產業集聚效應、產業結構效應、市場競爭效應和環境規制效應。結合假說建立如下計量模型,考察潛在傳導因素與基本變量因素之間的作用關系。兩式中,Zit代表五種傳導機制變量組,W為空間權重矩陣。

Zit=αit+β1LnKi,t-1+β2LnLit+β3LnFRit+μit(5)

Zit=ρWZit+β1LnKi,t-1+β2LnLit+β3LnFRit+εit? (6)

(2)替代變量說明。為了與實證檢驗相呼應,建立空間計量模型控制空間溢出效應的干擾,同時,借鑒邵帥和楊莉莉的做法,對每一個傳導變量引入一個在邏輯或理論上與之密切相關聯的變量,作為替代進行計量模型實證分析,以得到更具有說服力的結果{17}。傳導因素替代變量及其在模型中被基本自變量影響的預期作用方向如表1所示。

3. 研究樣本與數據來源

本文以中國87家國有森工企業為研究樣本,主要有以下幾方面的考慮:(1)資源性林業產業經濟增長分析與研究主題密切相關,從森林自然資源角度為資源性產業經濟增長研究提供樣本,87家國有森工企業地處重點國有林區,是天然林保護工程實施重點區域,在全國國有林業產業中占據重要地位。自1996年至今,20多年來87家國有森工企業林業總產值占全國國有林業產值比重一直在90%以上,其中2015年產值比重高達95.04%。(2)現有資源型產業經濟增長問題研究大多忽視了空間地理因素的影響,而且使用數據多為中國省域數據,而針對資源豐裕區域產業經濟增長的研究成果很少。本文選取重點國有林區森林資源豐裕區域,在控制空間地理因素的影響下分析資源型林業產業經濟增長的影響因素及其傳導機制,具有重要的學術價值。本文從東北地區國有資源型林業產業入手,分析天然林保護工程和國有林區轉型發展背景下林業產業經濟增長的影響因素與傳導機制,為東北資源型產業轉型發展及其經濟增長提供政策建議。

本文以東北地區阿爾山等87家國有森工企業為研究對象。鑒于部分數據的可得性,樣本數據時間范圍為2006—2016年,主要來源于《中國林業統計年鑒》、《中國統計年鑒》和中國國家統計局。為保證數據分析的科學性,所有變量數據都已調整到2006年基期數據;為了防止異方差而將部分可能存在指數增長的指標數據取對數值。對于原先為0的數據,為防止取對數后數據丟失,仍然設定為0進行模型分析。全文使用stata14軟件進行處理。

四、實證檢驗與結果分析

1. 空間效應:對假設H1的檢驗

選用莫蘭指數全局檢驗公式測算2006—2016年87家國有森工企業林業經濟增長莫蘭指數,以識別空間相關性。檢驗結果如表2所示。

根據表2莫蘭指數檢驗結果可知,2006—2016年資源型林業產業經濟增長指數介于0.144—0.303之間,指數平均值為0.253,均通過1%水平的顯著性檢驗,由此可證明87家國有森工企業林業產業經濟增長存在顯著的空間相關性,國有森工企業鄰近的地理位置對資源性林業產業經濟增長具有顯著影響,假設H1成立。因此,研究資源型產業經濟增長影響因素與傳導機制,有必要控制空間地理因素的影響。

2. 基礎因素作用:對假設H2的檢驗

進一步進行混合OLS模型、空間自回歸模型和空間誤差模型實證分析,以觀察在控制空間地理因素下資本存量、人力資本數量和森林資源對資源型林業產業經濟增長的影響程度,對假設H2進行驗證,回歸結果如表3所示。OLS模型中所有解釋變量的方差膨脹因子平均值為1.26,不存在共線性問題。根據hausman檢驗結果,SAR模型拒絕隨機效應的原假設而選擇固定效應(Prob>chi2 =1785.67),SEM模型接受隨機效應的原假設(chi2=-1402.46<0)。空間誤差模型既可以解決OLS回歸可能存在遺漏解釋變量導致的偏誤問題,又可以分析空間異質性的存在,而且其估計效果更加適用。因此,對假設H2的檢驗分析以SEM隨機效應模型為主,結合其他模型回歸結果對比分析。

資本存量和人力資本數量在所有回歸模型結果中皆通過顯著性檢驗,SEM隨機效應模型中兩種因素對林業經濟增長彈性影響系數約為0.108和0.674,具有顯著的正向促進作用。在所有解釋變量中,林業產業勞動力數量的經濟增長作用最大,整體而言,資源型林業產業處于勞動密集型發展階段。SAR空間固定效應模型和SEM隨機效應模型中森林資源對林業經濟增長的彈性影響系數為-0.027和-0.059,具有負向影響,但并不顯著。控制地理因素后,資本存量和人力資本數量對林業經濟增長的促進作用減弱。資源型林業產業經濟增長存在“資源詛咒效應”,豐裕的森林資源易使國有資源型林業產業陷入經濟增長陷阱。因此,假設H2成立。而技術效率、產業集聚、產業結構和產業競爭對林業經濟增長的影響系數分別約為0.308、0.437、0.347和0.341,都在1%水平下通過檢驗,具有顯著的促進作用;政府環境規制有利于資源型林業產業經濟增長,但未通過顯著性檢驗。

3. 動態變化:對假設H3的檢驗

時間因素在上述實證分析中并未得到體現,本文以重要政策事件發生時間為截點,采取時間分段方式對87家國有森工企業林業經濟增長動態發展過程進行空間計量分析,以驗證假設H3是否成立。空間固定效應SAR模型和SEM模型回歸結果如表4所示。

觀察表4,分為四個時間段進行分析,考慮原因如下:第一,2006—2016年國有森工企業林業發展主要跨越兩期天然林保護工程,2006—2010年屬于第一期天然林保護工程,2011—2016年屬于第二期天然林保護工程,將其分為前后兩部分;第二,2014年4月87家國有森工企業全面停止天然林商品性采伐,據此將2011—2016年分為兩個階段;第三,與2010年后時間段劃分相適應,將2006—2010年也劃分為兩段時間進行分析。

空間地理位置因素控制下,資本存量在2006—2007年、2008—2010年和2011—2013年間一直對林業經濟增長呈現正向促進作用,但作用力逐漸減弱,2014年停伐政策實施后資本存量對林業經濟增長產生反向限制作用。11年中勞動力數量對林業經濟增長一直是促進作用。森林資源在2011—2013年間對林業經濟增長產生顯著負向“詛咒效應”影響,2014—2016年促進林業產業經濟增長,但并不顯著。2014年前后,因全面停伐政策實施,資本存量、人力資本數量和森林資源等基本生產要素對林業產業經濟增長的影響作用出現較大變動。

技術效率、產業集聚、產業結構和產業競爭力在11年間一直對林業經濟增長產生顯著正向影響。環境規制在第一期天然林保護工程期間產生負向影響,但并不顯著,而在第二期產生顯著正向促進作用。以生態效益為主要導向的第二期天然林保護工程的經濟效益成果良好。2006—2007年控制變量中對林業經濟增長具有顯著促進作用的程度大小依次為產業集聚、產業結構和技術創新,但與基礎生產要素相比,資本存量和勞動力數量的經濟增長效應更大;2008—2010年產業結構調整和產業集聚對經濟增長的影響程度大于勞動力數量的貢獻,其次為技術創新、產業競爭和資本存量;2011—2013年產業集聚、技術創新和產業競爭成為林業經濟增長的主要動力;2014—2016年顯著林業經濟增長效應依次為產業集聚、技術創新、產業競爭、產業結構調整和環境規制,勞動力數量的經濟增長作用僅次于產業集聚。

4. 傳導機制:對假設H4的檢驗

根據模型(5)和模型(6)進行傳導機制實證檢驗,回歸結果如表5所示。資本存量、人力資本數量和森林資源三種解釋變量的方差膨脹因子平均值為1.05,不存在共線性問題。結合假設H2實證檢驗結果可知,技術效率、產業集聚、產業結構和產業競爭力四種狀態效應因素對林業經濟增長具有正向影響,并受基礎勞動力、資本和自然資源因素影響起到了間接傳導作用,而環境規制調節森林資源對林業經濟增長的促進作用。假設H4成立。

一是技術進步效應。資本存量和人力資本數量分別對全要素生產率產生顯著的正向促進和反向限制作用,森林自然資源對技術提升具有促進作用,但是并不顯著。技術創新是林業產業升級、轉型發展的關鍵突破口,有利于林業經濟增長方式轉變,增加經濟收益。勞動力數量的增加降低平均生產效率,限制林業產業技術效率的提高。而資源型林業的技術研發和成果推廣仍然以森林資源為基礎,豐裕的森林自然資源為技術研發奠定資源基礎。

二是產業集聚效應。資本存量和人力資本對林業產業集聚具有顯著的促進作用,地理因素控制下森林資源對產業集聚的負向影響作用并不顯著。資金和人力資本是企業發展、成長的必備因素,這是由國有森工企業基本性質決定的。資本累積和勞動力增加促使企業擴大生產規模,降低單位生產成本獲取更多利潤,形成產業集聚效應。空間地理因素控制下,豐裕的森林資源不利于產業集群的擴大。

三是產業結構效應。資本存量對林業產業結構高級化具有顯著的促進作用,控制地理位置因素后人力資本數量對林業產業結構由負向限制轉向正向促進作用,森林資源對產業結構的負向限制作用并不顯著。國有森工企業資本存量累積促進林業產業“經濟服務化”發展,這與實際轉型期產業結構調整過程中國家向第三產業森林旅游與休閑服務業、生態服務產業等注入資金,增加經濟活力的發展方向相一致。控制地理位置因素后,勞動力數量增加有助于林業產業結構調整,當前林區轉型發展階段中勞動力增加與第三產業勞動力需求增加相符。資源型林業產業發展長期依靠不變的森林資源結構,容易形成固定的產業結構,長期來看不利于產業結構升級。

四是產業競爭效應。資本存量對林業產業競爭力產生的負向作用不顯著,人力資本對林業產業競爭力產生顯著的負向影響,森林資源對產業競爭力具有顯著的正向影響,地理位置因素控制對該結果并無影響。國有森工企業依賴資金投入并不能實現林業經濟增長,勞動力數量增加導致平均勞動產出率降低,產業競爭能力弱化。資源型林業產業以森林資源為基礎,森林資源的豐裕度決定著林業產業的發展潛力及其產品的市場競爭能力。

五是環境規制效應。資本存量對環境規制政策具有顯著的限制作用,空間地理位置因素控制下人力資本對環境規制政策產生的負向作用不顯著,森林資源對環境規制政策具有顯著的促進作用。豐裕的森林資源和環境規制規定的木材減產措施,有利于天保工程生態效益的實現。三種基礎要素通過影響環境規制措施,以其制度效應影響資源型林業產業經濟增長速度。

根據上述4個假設檢驗結果,建立資源型林業產業經濟增長傳導機制如圖2所示。進一步結合假設H2和假設H3的實證檢驗分析可知:分階段來看,傳導機制變量對資源型林業產業經濟增長促進作用最大的是產業集聚效應;其次為技術創新效應,11年間技術不斷進步,相對經濟增長貢獻程度不斷加強;而產業結構調整的相對經濟增長貢獻作用在2008—2010年間最大,隨后逐漸減弱;產業市場競爭產生的經濟增長效應不斷加強;環境規制的經濟增長作用最弱,甚至出現負向作用。從整體來看,資源型林業產業經濟增長傳導機制變量的相對經濟增長效應程度依次為產業集聚、產業結構調整、產業市場競爭、技術創新和政府環境規制。

五、研究結論與政策啟示

本文以87家國有森工企業空間面板數據為研究樣本,研究得出以下主要結論:第一,資源型產業經濟增長具有顯著的空間相關性,地理位置鄰近的信息交流便利性有助于資源型產業經濟增長。第二,資本存量、人力資本數量和自然資源基礎因素對資源型產業經濟增長具有直接作用。在控制空間地理位置因素的情況下,資本存量和人力資本數量對資源型產業經濟增長具有顯著的正向促進作用;勞動力數量的經濟增長作用占據主要地位,資源型產業多處于勞動密集型發展階段;而自然資源對資源型產業經濟增長產生反向限制作用,資源型產業發展存在“資源詛咒”效應。第三,人力資本數量增加,擠出技術創新效應和降低產業市場競爭能力,會減弱對資源型產業經濟增長的促進作用,而通過加強產業集聚效應能促進資源型產業經濟增長;資本存量提升,有助于增強產業集聚和產業結構優化的經濟增長效應,弱化政府環境規制作用;豐裕的森林資源以其基礎性增強產業市場競爭力和政府環境規制效應,促進資源型產業經濟增長。第四,基礎因素對資源型產業經濟增長的作用方向隨政策動態變化。技術效率、產業結構、產業集聚、產業市場競爭和政府環境規制對資源型產業經濟增長的主次促進作用隨經濟發展階段而變化。基于此,本文的政策啟示如下:

第一,調控勞動力數量、物質資本投入和自然資源開采量,合理發揮基礎因素對傳導因素的作用。減少資源型企業富余勞動力人員,防止勞動力冗余、工作懈怠及相互推諉;完善企業職工薪酬結構,加強薪酬長期激勵,調動企業職工工作積極性,并積極引進技術人才與管理人才,從根本上提高勞動力質量;合理設計物質資本投入方案,適當將國家財政資金向偏遠、落后資源地區傾斜,為企業集聚發展和優化地區資源型產業結構提供基本的財政支持;積極培育可再生自然資源,節約利用不可再生資源,加強可再生與不可再生自然資源保護力度與資源開采、利用監管力度,強化自然資源可持續發展意識,增強資源型企業的市場競爭能力。

第二,充分發揮產業集聚、產業結構調整、產業市場競爭、技術創新和政府環境規制對資源型產業經濟增長的傳導作用。合理規劃資源型產業空間布局,加強資源型產業區域集聚效應,識別市場運行規律和價格信號,由計劃機制和市場機制共同發揮產業集群的內部集聚效應,促進區域資源型產業經濟增長;優化地區資源型產業結構,協調發展資源型產業內部三次產業結構,通過產業關聯效應和擴散效應,增強產業優化升級帶來的經濟增長效應;通過專業化分工、產品差異化等措施提高資源型產業核心競爭能力,強化企業市場品牌意識,獲取市場競爭地位;加強企業與高校、科研院所產學研合作,實現資源型產業產品創新、生產方法創新,創新市場經營范圍、資源配置方式和產業組織制度,充分發揮資源型產業技術創新的經濟增長效應,增加資源型產品的附加值,創造資源型企業經濟利潤增長點;加強政府環境規制,合理限定地區自然資源開采量和資源型產業投資規模,嚴格化審批程序及標準,加強自然資源開采、利用的監管力度,促進綠色經濟增長。

第三,制定相關配套措施,實現資源型產業經濟合理增長。充分發揮地理位置鄰近的便利優勢,加強區域間產業主體信息交流,建立區域間政府、企業以及社會等多方信息交流平臺,促進資源型企業在技術研發、人才培訓、資源優勢等方面的深度溝通與合作;在確保資源型產業經濟穩定增長的前提下,動態調整基礎生產要素的投入量,充分發揮各階段技術創新、產業結構調整、產業集聚、產業競爭以及環境規制的經濟增長傳導效應,適時出臺資源型產業發展規劃;明確政府在資源型國企中的監管職能,推進資源型國有企業深化改革,在實現資源型國企經濟效益、社會效益以及生態效益的同時,加強國有資產監管,防止國有資產流失;相關部門盡快完善法律法規體系建設,明確界定產業體系中各主體組織的權責利,使政府機構依法執政。

注釋:

① D. Ricardo, On the Principles of Political Economy, and Taxation: Taxes on Wages, History of Economic Thought Books, 1996, 1(3494), pp.62-74.

② A. Marshall, Principles of Economics: An Introductory Volume, Social Science Electronic Publishing, 1920, 67(1742), pp.457.

③ P. A. Samuelson, R. M. Solow. A Complete Capital Model Involving Heterogeneous Capital Goods, Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(4), pp.537-562.

④ W. R. Tobler, Computer Movie Simulating Urban Growth in Detroit Region, Economic Geography, 1970, 46(2), pp.234-240.

⑤ L. Anselin, Lagrange Multiplier Test Diagnostics for Spatial Dependence and Spatial Heterogeneity, Geographical Analysis, 1988, 20(1), pp.1-17.

⑥ I. Wanzenbock, T. Scherngella, R. Lata, Embeddedness of European Regions in European Union Funded Research and Development Networks: A Spatial Econometric Perspective, Regional Studies, 2014, 49(10), pp.1685-1705.

⑦ 李天籽:《自然資源豐裕度對中國地區經濟增長的影響及其傳導機制研究》,《經濟科學》2007年第6期。

⑧ 李江龍、徐斌:《“詛咒”還是“福音”:資源豐裕程度如何影響中國綠色經濟增長?》,《經濟研究》2018年第9期。

⑨ 丁從明、馬鵬飛、廖舒婭:《資源詛咒及其微觀機理的計量檢驗——基于CFPS數據的證據》,《中國人口·資源與環境》2018年第8期。

⑩ J. D. Sachs, A. M. Warner, The Big Push, Natural Resource Booms and Growth, Journal of Development Economics, 1999, 59(1), pp.43-76.

{11} 徐康寧、王劍:《自然資源豐裕程度與經濟發展水平關系的研究》,《經濟研究》2006年第1期。

{12} T. Sarmidi, S. H. Law, Y. Jafari, Resource Curse: New Evidence on the Role of Institutions, International Economic Journal, 2014, 28(1), pp.191-206.

{13} 周建、高靜、周楊雯倩:《空間計量經濟學模型設定理論及其新進展》,《經濟學報》2016年第2期。

{14} 張宇青、周應恒、易中懿:《農村金融發展、農業經濟增長與農民增收——基于空間計量模型的實證分析》,《農業技術經濟》2013年第11期。

{15} 張軍、吳桂英、張吉鵬:《中國省際物質資本存量估算:1952—2000》,《經濟研究》2004年第10期。

{16} 廖冰、張智光:《林業生態安全指標—指數的耦合實證測度研究》,《資源科學》2017年第9期。

{17} 邵帥、楊莉莉:《自然資源豐裕、資源產業依賴與中國區域經濟增長》,《管理世界》2010年第9期。

作者簡介:廖紅偉,吉林大學中國國有經濟研究中心教授、博士生導師,吉林長春,130012;高錫鵬,吉林大學經濟學院,吉林長春,130012。

(責任編輯? 陳孝兵)