高中生寄宿與否對學校適應的影響:心理韌性的調節作用

施曼曼

〔摘要〕研究以福建省廈門市8所公立普通高中的872名高中生為研究對象,采用文獻查閱和問卷調查的研究方法,使用SPSS 22.0進行數據分析,探究高中生寄宿與否狀況對學校適應的影響以及心理韌性的作用機制,以期為師生、家長在選擇寄宿與否時提供科學合理的建議,為教育者培養學生心理韌性,促進其學校適應提供理論指導。研究結果顯示,心理韌性的人際協助維度在寄宿對學校適應的影響中起到正向調節作用,高人際協助水平的情況下,寄宿將有利于高中生的學校適應。

〔關鍵詞〕學校適應;心理韌性;寄宿;高中生

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1671-2684(2019)29-0014-06

一、引言

“寄宿熱”在于它滿足了社會發展新形勢下的一系列教育需求:學生到離家較遠的學校上學的現象已司空見慣,往返家校投入的時間、金錢、精力成本高,雙職工父母工作繁忙,上下學接送孩子負擔太重。寄宿學校能解決遠距離上學帶來的不便,并提供生活和學習指導補償家庭教育的不足;當代家庭中孩子的成長缺乏鍛煉自理能力的機會,依賴性強,寄宿學校有嚴格的食宿規定,一定程度上抑制了孩子不正常的飲食和作息,能夠培養良好的生活習慣和自我管理的能力;寄宿的集體學習和生活可以淡化孩子在家庭中的特殊地位,逐漸糾正孩子以自我為中心的壞習慣,培養孩子溝通合作的能力,提高孩子的集體意識[1-3]。以上優勢,讓寄宿受到學生家長的歡迎與肯定。

然而同時,寄宿也存在很多問題。與走讀的學生相比,寄宿生離開父母在學校進行集體生活,活動空間相對封閉,自由安排的時間減少,親子互動頻率降低,社會實踐機會減少,人際交往對象和社會支持更多來自學校內部,一些學生吃不慣食堂伙食,不滿學校宿舍條件,不適應生活管理員的日常管理,不能融入宿舍集體,想念家人和校外朋友,等等[4]。學生對寄宿生活的適應程度會影響他們對學習的熱情,對集體的認可,對學校的歸屬,甚至引發心理問題影響身心健康發展。有研究指出,寄宿生常見的心理問題表現為環境適應不良、“早戀”問題、情緒抑郁焦慮等[5]。

學校適應指的是學生在學校情境下順利完成學業任務以及愉快度過學校生活的狀況,學校適應良好意味著較好的學業表現和社會化發展,適應不良則意味著學業欠佳、情緒異常、行為偏差等問題,甚至預示著個體成年后會有人際交往、情緒情感、職業生涯等方面的問題[6]。學校適應的好壞密切關系著高中生的健康發展,是能夠反映寄宿利弊的有力指標。

心理韌性是個體在壓力情境下表現出來的積極適應和良好發展。眾多西方研究者一致認為積極人格特質、穩定的家庭支持、良好的社會環境等是使青少年免受逆境沖擊,反能激流勇進、積極適應的“保護因子”。經研究,這些保護因子構成了心理韌性模型。而且心理學家們還賦予心理韌性以動態意義,如Rutter[7]認為心理韌性是這些保護因子與生活事件尤其是創傷、挫折等交互作用的動態過程。其動態取向賦予了改善和提高的可能,表明教育者對學生發展現狀并不是被動的無計可施,而是可以著眼于培育學生心理能力,促進學生的學校適應和健康發展[8-10]。查閱近年來的寄宿和心理韌性的研究報告,未見將寄宿作為自變量考察高中生的心理韌性水平的研究。只有個別研究者調查民族地區寄宿小學生的心理韌性和編制了寄宿兒童的心理韌性量表。

為了進一步豐富寄宿、學校適應、心理韌性的研究,為了給師生、家長提供科學合理的寄宿建議,為了了解教育對象的學校適應現狀和心理韌性水平,本研究擬面向東南沿海城市的高中生,采用青少年心理韌性量表和高中生學校適應量表,了解高中生的學校適應和心理韌性水平,探討寄宿與否狀況、心理韌性、學校適應的關系,即寄宿是否有利于高中生的學校適應,心理韌性又是如何調節寄宿對學校適應的影響,以期深刻地認識寄宿、學校適應和心理韌性的關系,為心理健康教育工作者提供理論和實踐指導。

二、研究方法

(一) 研究對象

為了保證樣本的多樣性,選取了福建省廈門市區、城郊,重點、非重點等8所公立高中學校,這些高中的學生均可自主選擇寄宿或走讀。隨機整班抽取高一、高二和高三學生,但注意男女生人數均衡和高二、高三年級的文理科人數均衡,共發放950份問卷,回收872份有效問卷,有效率為91.8%。其中寄宿489人(56.1%),非寄宿383人(43.9%)。

(二)研究工具

1.高中生學校適應量表

本研究對學校適應的測量,采用我國學者侯靜[11]以北京市高中生為被試編制的高中生學校適應量表。該量表共82個項目,包含學習適應、同伴關系、學校態度、集體適應、孤獨感、師生關系沖突、師生關系親密7個維度。量表驗證性因素分析擬合指數大于0.80,且RMSEA0.05以下,內部一致性系數為0.964,重測信度0.933。量表采用李克特5點計分法,1代表“完全符合”,5代表 “完全不符合”,學校適應良好的項目需要反向計分,各維度相加得到學校適應總分,總分越低說明學校適應越差,反之則說明越好。

2.青少年心理韌性量表

本研究對心理韌性的測量采用胡月琴和甘怡群[12]編制的青少年心理韌性量表。該量表共27個項目,包含目標專注、情緒控制、積極認知、家庭支持和人際協助7個維度,前三個維度組合成個人力因子,后兩個維度組合成支持力因子。個人力和支持力兩個維度的內部一致性系數分別為0.74和0.81,量表內部一致性系數為0.83。量表采用李克特 5點計分法,1代表“非常不符合”、5代表 “非常符合”,部分題目需要反向計分,總分越高表明心理韌性水平越高,反之則越低。

(三)統計方法

使用SPSS 22.0進行數據分析,使用的統計方法主要有描述統計、獨立樣本t檢驗、方差分析、相關分析和線性回歸分析。

三、研究結果

(一)高中寄宿生和非寄宿生的學校適應差異

考察寄宿生與非寄宿生的學校適應及各維度得分差異的t檢驗結果顯示,兩者的學校適應以及各維度得分均不存在顯著差異,即寄宿和非寄宿狀況對高中生的學校適應無顯著影響,見表1。

(二)高中生心理韌性與學校適應的相關分析

對心理韌性及各維度和學校適應及各維度得分進行雙變量分析,考察兩兩的皮爾遜相關性,結果發現心理韌性及各維度和學校適應及各維度之間均有統計學意義的顯著正相關,見表2。

(三)高中生心理韌性在寄宿和非寄宿狀況對學校適應的影響中的調節作用

溫忠麟、劉紅云和侯杰泰[13]指出,如果變量X通過影響變量M來影響Y,則M為中介變量,如果Y與X的關系受到第三個變量M的影響,則M為調節變量。本研究的目的是探究高中生在寄宿與不寄宿兩種校園生活方式下學校適應的差異,并試圖考察個體的心理韌性能否在兩者中間起到調節作用,因此,從理論和常識兩個角度將心理韌性看作調節變量都更為合理。

溫忠麟等提出有調節變量的模型(見圖1)。參照溫忠麟等采用的顯變量調節效應分析方法,當自變量為分類變量,調節變量為連續變量時,將自變量轉換成虛擬變量,并將虛擬變量和調節變量中心化處理,做Y=β0+β1 X+β2 M+β3 MX+ε的層次回歸。如果MX的系數β3顯著,則調節效應顯著。

如表3所示,層次回歸模型加入交互項后,交互項系數顯著(β=0.061,p<0.05),且?R2=0.004,p<0.05,表明與非寄宿學生相比,寄宿學生對學校的適應受到心理韌性的正向調節作用。

為進一步考察是心理韌性的哪些維度在寄宿與否狀況對學校適應的預測中起到正向調節作用,分別針對5個維度進行層次回歸模型分析,結果發現加入寄宿與人際協助的交互項后,交互項系數顯著(β=0.088,p<0.01),且?R2=0.008,p<0.01。說明與非寄宿高中生相比,寄宿高中生的學校適應受到人際協助的正向調節作用。(見表4)而目標專注、情緒控制、積極認知、家庭支持4個維度的層次回歸分析結果均不顯著。

因此,可以總結出高中生心理韌性下的人際協助在寄宿與否狀況對學校適應的影響中起到正向調節作用。

為了解不同的人際協助水平具體如何調節寄宿對學校適應的影響,做進一步簡單效應分析,結果顯示:寄宿與否狀況在高人際協助水平(M+1SD)上的簡單效應顯著 ,F(1,295)=9.90,p<0.01,高人際協助水平的情況下,寄宿生的學校適應水平顯著高于非寄宿生。寄宿與否狀況在低人際協助水平(M-1SD)上的簡單效應不顯著,但可以看出寄宿生的學校適應水平低于非寄宿生的趨勢,見圖2。

(四)高中生人際協助在寄宿與否狀況對學校適應預測中的調節作用

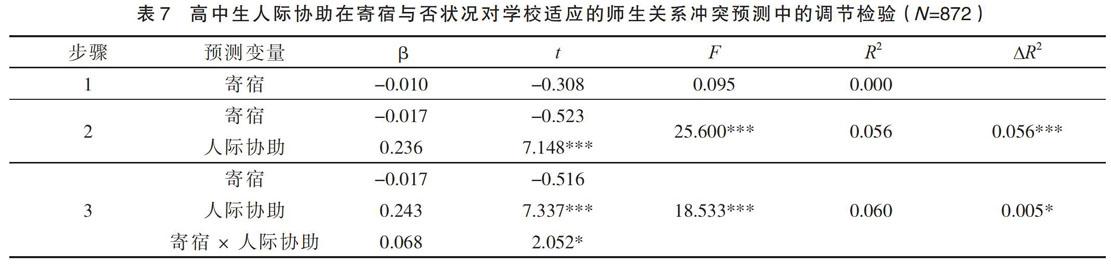

分別將學校適應的7個維度作為因變量,中心化之后的寄宿和人際協助作為自變量進行層次回歸分析,以探究人際協助在寄宿對學校適應的哪些維度的影響中起到調節作用。結果發現,同伴關系的回歸分析中系數顯著(β=0.117,p<0.001),且?R2=0.014,p<0.001,說明人際協助在寄宿與否狀況對學校適應的同伴關系影響中起到顯著的正向預測作用,見表5;孤獨感的回歸分析中系數顯著(β=0.074,p<0.05),且?R2=0.005,p<0.05,說明人際協助在寄宿與否狀況對學校適應的孤獨感影響中起到顯著的正向預測作用,見表6;師生關系沖突的回歸分析中系數顯著(β=0.068,p<0.05),且?R2=0.005,p<0.05,說明人際協助在寄宿與否狀況對學校適應的師生關系沖突影響中起到顯著的正向預測作用,見表7。

綜上可知,人際協助在寄宿對高中生的同伴關系、孤獨感、師生關系沖突的影響中發揮了正向調節作用。

四、分析和討論

良好的學校適應意味著較好的學業表現和社會化發展,而適應不良則可能意味著學業欠佳、情緒異常、行為偏差等,甚至預示著個體成年后會有人際交往、情緒情感、職業生涯等問題。

通過寄宿、心理韌性、學校適應的回歸分析發現,寄宿對高中生的學校適應有不利影響,β=-0.034,但在加入心理韌性后能夠顯著改善高中生的學校適應,β=0.061,p<0.05。分別將心理韌性的5個分維度加入層次回歸分析,發現人際協助維度在寄宿對學校適應的預測中發揮了顯著的正向調節作用。Espinoza、Gillen-O'Neel、Gonzales和Fuligni[14]面向高中生展開研究,得到結論:同伴的人際支持水平在友誼聯盟對高中生的學校適應的影響中發揮了顯著正向調節作用。這佐證了本研究的結論。并且進一步的簡單效應分析結果顯示了人際協助水平具體是如何發揮調節作用的:對于高人際協助水平的高中生,寄宿環境有利于他的學校適應;對于低人際協助水平的高中生,選擇不寄宿將更有利于個體的學校適應。

分別將學校適應的7個維度作為因變量,寄宿和人際協助作為自變量進行層次回歸分析,發現人際協助的調節作用具體表現為對學校適應的同伴關系、孤獨感和師生關系沖突維度起到正向的調節作用。由此我們可知,對于考慮是否要住宿的高中生和家長,高中生的心理韌性水平尤其是獲得人際協助的水平是重要的參考指標,如果學生有較高的心理韌性水平,或者獲得人際支持的能力強,將會有利于學生在集體住宿生活中與同學老師的相處,并且減少孤獨感體驗,進而提高學校適應水平,促進個體的身心健康發展。而對于心理韌性水平不高尤其是不樂群、不善于人際交往的學生,寄宿是一個不太明智的選擇。個體應注意加強人際互動的理論學習和技能訓練,提高心理韌性水平,幫助促進學校適應。這一結論與Behaghel、Chaisemartin和Gurgand[15]的研究結論有異曲同工的意味,對于本身素質較高的學生,寄宿環境將有利于他的學業,而對于本身素質較低的學生,寄宿的益處并不能體現出來。