翡翠島沙丘動態變化監測與動力成因探討

0 引言

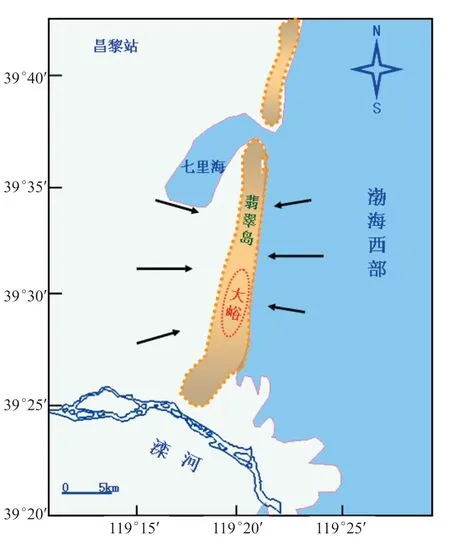

秦皇島市昌黎黃金海岸位于渤海西海岸帶中部,海岸線全長52.1 km[1]。在風、潮汐、海流及河流的作用下,形成了一條長40.0 km、寬4.0 km的新月形沙丘和沿海數道沙堤組成的沉積地貌。1997年沙丘最高處達44.9 m,為我國海岸帶沙丘的最高峰,總面積為300 km2,分陸域和海域兩部分(圖1)。20世紀80年代初,我國研究人員在與澳大利亞昆士蘭州黃金海岸納米比亞海濱對比后[2],將此地定義為中國的“黃金海岸”。1990年,國務院將秦皇島市昌黎黃金海岸列為首批五個國家級海洋自然保護區之一。“黃金海岸”主沙丘北段被8.0 km左右的護沙林和矮棵沙棘等綠色植被環繞,旅游開發報告中又將其命名為“翡翠島旅游區”(圖2)。

圖1 翡翠島地理位置及2008年翡翠島沙丘實景航拍圖(沙丘峰高約36 m) Fig. 1 Geographical location of Emerald Island and aerial photograph of dunes of Emerald Island in 2008 (peak height is about 36 m)

圖2 衛星遙感、地理信息合成圖(黃色為沙丘,最高峰區域為紅色“大峪”處,黑色(東、西向)箭頭為優勢風) Fig. 2 Integrated map of satellite remote sensing and geographic information (yellow is the dune, the highest peak area is the red "Dayu" place, and the black (east and west) arrow is the dominant wind)

隨著國家發展戰略總體目標的提出,科學規劃沿海地區綠色環保與生態理念的實施方案和需求加大,國家海岸帶沙丘環境變化及影響被廣大科技工作者所關注,并逐漸成為研究熱點[3-5]。20世紀80年代,研究者先后對中國海岸沙丘的類型及分布規律等進行了研究[6-8],定義了中國溫帶海岸沙丘分類標準,并對渤海西海岸帶沙丘的形成時代、沉積的成因和特征等進行了探討;通過研究翡翠島海岸沙丘發育的成因[9-10],認為“主導風況、沙源、地形”是海岸沙丘發育的三要素;李晶等[11]在2004—2007年開展了針對翡翠島沙丘主峰區域風沙運動的觀測研究,認為“在盛行風作用下,受物源減少、植被固定和人為擾動等諸多因素影響,沙丘高度逐年降低,沙丘向海坡坡度、背海坡坡度均減小”。綜合上述研究,發現使用的氣象資料基本上以2007年前昌黎縣觀測站(海拔高度18.0 m,以下簡稱昌黎站)的監測數據為主,該站距離翡翠島(海拔高度2.0 m)海岸帶約30.0 km,其邊界層10 m高度風場數據代表性較差,且研究海岸沙丘的氣象條件多為宏觀特征的論述。由于海岸帶連續性氣象監測數據不足2年,缺少針對逐日大于10 m·s-1的優勢風和持續時間大于6 h的風速數據分析。此外,渤海近海區域每年有近3個月海冰期和沙丘凍沙層,風動力條件、海洋環境條件與其他海區差異較大,導致上述研究結論具有一定的局限性,因此,翡翠島沙丘動力學成因變化分析及研究有待最新監測資料的補充和訂正。

本文利用2008—2016年翡翠島氣象觀測站(以下簡稱翡翠島站)、人工監測沙丘流量及影像、渤海海冰監測資料等,構建同步數據鏈;采用國內沿海沙丘動態特征研究方法,分析引發翡翠島沙丘動態變化動力學成因;探討重冰期海冰因子雙重效應,估算岸段風沙變化特征值,為定量化研究海岸風沙動態演變、旅游區規劃、生態與環境保護等提供新的依據。

1 數據

以2008—2016年翡翠島人工監測沙丘流量及影像資料為依據,通過查詢同步氣象觀測數據、渤海海冰船舶監測與衛星遙感等資料,基于時間與空間匹配原則,構建不同學科綜合數據鏈,估算出翡翠島沙丘環境變化特征值,探討沙丘動態變化的不同要素因子之間的相互作用。

1.1 氣象監測資料

使用翡翠島站2008—2016年10 m高度風場資料。分析2015—2016年山海關造船廠碼頭、秦皇島港2號碼頭氣象觀測站盛行風及優勢風動力效應,對比昌黎站風速差值,通過海區大風上游站與海冰資料、沙丘監測資料進行同步對比分析,得出研究結論。

1.2 2008—2016 年海冰監測資料

秦皇島海區船舶監測與FY-3A氣象衛星遙感資料。分析重冰期的外緣線、冰厚、冰型、冰情等,與偏東風出現的次數、氣壓場、海溫及岸基的最低氣溫時段進行匹配,確定同步資料鏈接點。

1.3 沙丘監測資料

翡翠島沙丘動態監測時間為2008年10月—2016年6月,數據分為三類:1)2008—2016年航拍實景照片。2)2008年10月—2013年12月逐年監測站體積(7 m×7 m×h m)重量,坡度為10°~20°,距 離 為3 5.0 m;2 0 1 3 年1 月—2 0 1 5 年6 月 體 積(7 m×7 m×h m)重量,坡度為20°~30°,距離為40.0 m。3)2015年7月—2016年6月逐月,兩個不同坡度體積(0.4 m×0.4 m×h m)重量,坡度為30°~40°,距離為40~45 m。沙粒度資料來源于中科院地理科學與資源研究所。為精確監測翡翠島沙丘的形態變化和移動速率,沙丘監測采用GPS實地定位、MICAPS 3.1系統及GPS地形圖描繪沙丘海區邊界,進行同步數據時空尺度匹配,繪制沙丘走向圖及冬季重冰期剖面,客觀描述2008年以來沙丘最新的動態演變規律及特征值。

2 翡翠島地理、氣象及海洋因素分析

2.1 地理與沙源變化

翡翠島沙丘是北方沿海發育較為典型的海岸沙丘,北起洋河口,南至灤河口北,其中灤河北至七里海海岸段沙丘高度自北向南沙逐漸減小,沙丘主體為加積型橫向沙丘鏈,內側向陸地方向依次分布多列新月形沙丘鏈、灌叢沙丘、沙席,多數呈現準固定狀態。

灤河的入海泥沙是形成翡翠島沿岸沙丘的主要沙源,經海洋動力作用后,移動至海灘堆積而成。灤河屬多沙性的河流,據1998—2007年《海灤河水文統計資料》和《河北省水資源公報》統計,早期灤河年平均入海泥沙量為1.028×107t,20世紀80年代,由于上游潘家口水庫和大黑町水庫投入運行后的截流作用,年平均入海泥沙量降低至3.74×105t;1999年(桃林口水庫運行)后,年平均入海泥沙量僅為3.31×105t,直到2007年,秦皇島至唐山海區四級河流入海泥沙量趨于0 t。由于海灘得不到充足的沙源供應,并在海水的不斷侵蝕后,導致海灘寬度減小,坡度變大,另外,隨著砂粒變粗,阻礙了沙粒的移動,減少了風沙流的形成,減緩沙丘的發育和演變(包括人為因素)。1997年10月,大圩頂沙丘的最高點為44.91 m,而2007年10月為36.63 m,降低率達0.87。

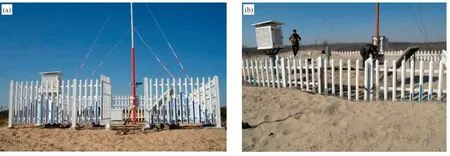

最新監測顯示:2008—2016年,七里海至大峪沙丘北部區域(翡翠島站附近)的沙丘高度呈現增加趨勢(圖3),平均增高1.5~1.8 m,距離海岸線40~50 m沙丘向海坡坡度、背海坡坡度均增高20°~30°。沙粒顆粒度平均粒徑均值為300 μm,表層有大量貝殼粉末,顯然,主沙丘高度下降的背景下,這種變化可能與近海海區沙帶修復、沙丘之間自循環等因素有關,且與渤海重冰期流沙在西風作用下沉降冰面后轉為東風時回流至海岸帶有一定的關聯(即海冰因素)。

圖3 (a)2008年10月26日,翡翠島站建站時防護欄(7.0 m×7.0 m×1.8 m);(b)2016年3月26日,翡翠島站護欄(1.8 m)被發育型沙丘掩埋 Fig. 3 (a) The Emerald Island Station (protection fence dimension: 7.0 m×7.0 m×1.8 m) when it was built on 26 October 2008;(b) The Emerald Island Station guardrail (1.8 m) when it was buried by the developmental sand dunes on 26 March 2016

2.2 氣象因素的影響

影響沙丘變化的氣象因素較多,如:邊界層風場對流沙的動力因素,盛行風與優勢風的相互作用,冬季的優勢風大于昌黎站風速量級3~5 m·s-1等。相對而言,以四季劃分:沙流量冬季最大,春季中等,夏季最小,其他次之。春季蒸發量大,在出現西南風時,干沙層較易形成局部區域的揚沙天氣;夏季是全年降水量的集中時段,沙丘整體含水量大,固沙作用明顯;秋季為冷暖空氣轉換時段,干沙層逐漸增厚;冬季是沙丘變化活躍期,渤海北部被大陸冷高壓控制,盛行東北季風,平均每月冷空氣侵襲4~5次,每一次都伴有6—7級偏北風,有時達9—10級,且風向逆時針變化,為E-N-W方向,持續1~2 d,而在秦皇島近海及翡翠島海岸帶還可能出現11—12級偏東風,約持續2~3 d。

2.2.1 翡翠島站10 m·s-1風場

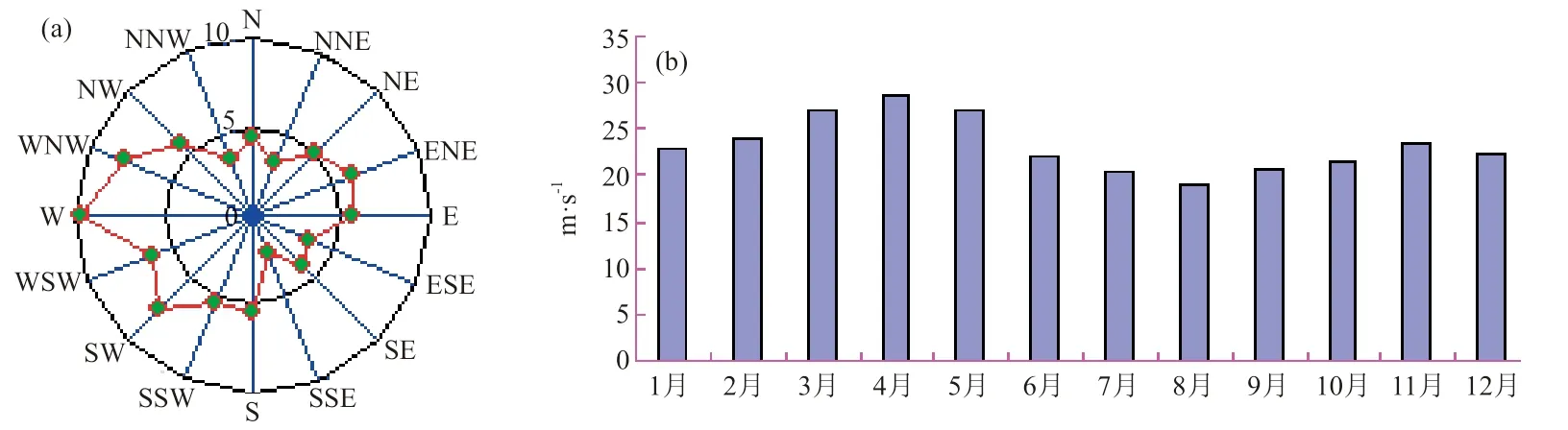

秦皇島沿海觀測站30年統計資料顯示,平均風速為3.0~3.5 m·s-1(圖4a),盛行季風主要以西風、西南風及東北風為主,風速分布見圖4b,春季為大風時段,最大平均值為3 m·s-1,冬季次之;風沙物理學、氣象學所關注的是向岸風和海岸線夾角對沙流量的動力效應,風沙啟動風速一般為4.1~6.4 m·s-1。故此,風場資料需要設定風級條件后再進行統計分析。

圖4 昌黎站2000-2015年風向頻率(a)和風速頻率(b) Fig. 4 Wind direction frequency (a) and wind speed frequency (b) at the Changli Station from 2000 to 2015

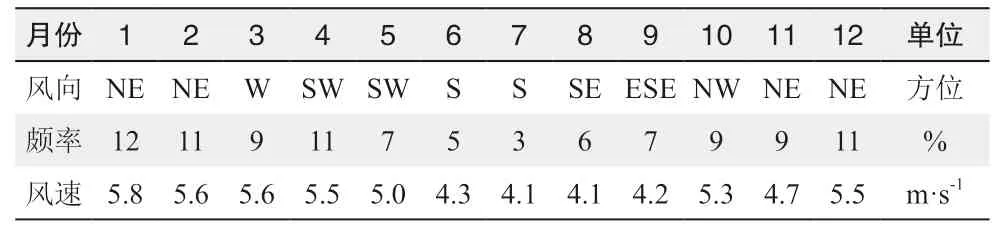

當風速大于4 m·s-1時(表1),翡翠島站2008—2016年大風時段為冬季,偏東風平均最大值為5.8 m·s-1,春季偏西風平均最大值為5.6 m·s-1,可以初步得出風沙啟動盛行風與優勢風平均值及主要分布特征。顯然用昌黎站風場資料代表海岸帶10 m·s-1風場的結果會有較大偏差。

表1 2008—2016年翡翠島監測站風速大于4 m·s-1月平均頻率 Table 1 Month average frequency of wind speed greater than 4 m·s-1 at the Emerald Island Monitoring Station in 2008-2016

當取冬季大于10 m·s-1的風速時,偏東風頻率及風速達到35%以上,翡翠島沙丘高度變化則與海冰重期密切相關。顯然,偏東風作用是將沙灘干沙層向沙丘輸送,使沙丘高度增加;偏西風作用是將偏東風吹過沙丘背部至底部的干沙二次回流至頂部或海岸帶;南風和北風的作用是削弱沙丘頂部兩側積沙,維持沙丘梯形結構,部分沙流與沙臂斜交在兩側風坡產生渦流引發一般性的沉積沙鏈。

2.2.2 翡翠島臨界起動風速與風矢量夾角

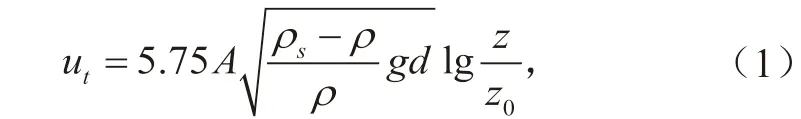

根據拜格諾沙粒開始移動的臨界速率與粒徑關系式和普蘭特一馮·卡曼的速度對數分布律,可以求出任何高度上風沙的起動速度

式中,A為經驗系數,ρs為沙粒密度,ρ為空氣密度,g為重力加速度,d為沙粒粒徑,z為所測風速值的高度,z0為地面糙度。

由式(1)可以計算出翡翠島海灘干沙的臨界起動風速(海岸帶高度1.0 m)為4.5 m·s-1(中段為4.7 m·s-1,南段為4.4 m·s-1)。本段海岸線呈NNE-SSE向延伸,與向岸優勢風的夾角多在45°~90°~135°之間,向岸盛行風作用的有效力較大。加上海灘坡度小(1∶400~1∶900)和該岸段干沙量供應較充足,有利于海岸沙丘的發育。

北戴河和山海關海區之所以沒有形成有規模的橫向沙丘鏈、低矮小丘,是由于在坡度平緩相同的條件下,受上述海岸線走向和優勢風交角影響所致,如北戴河和山海關海岸線呈NE—SE向延伸,與NE—E—SE向向岸優勢的夾角多為小于25°~30°,加之金山嘴和老龍頭島嶼向海區延伸,直接影響NE向風速,不利于海岸沙丘的生長發育。每年6—7月為S風向,雖然頻率有利向岸風形成,但此段時間為一年降水高峰期,降水有效抑制了沙灘移動。

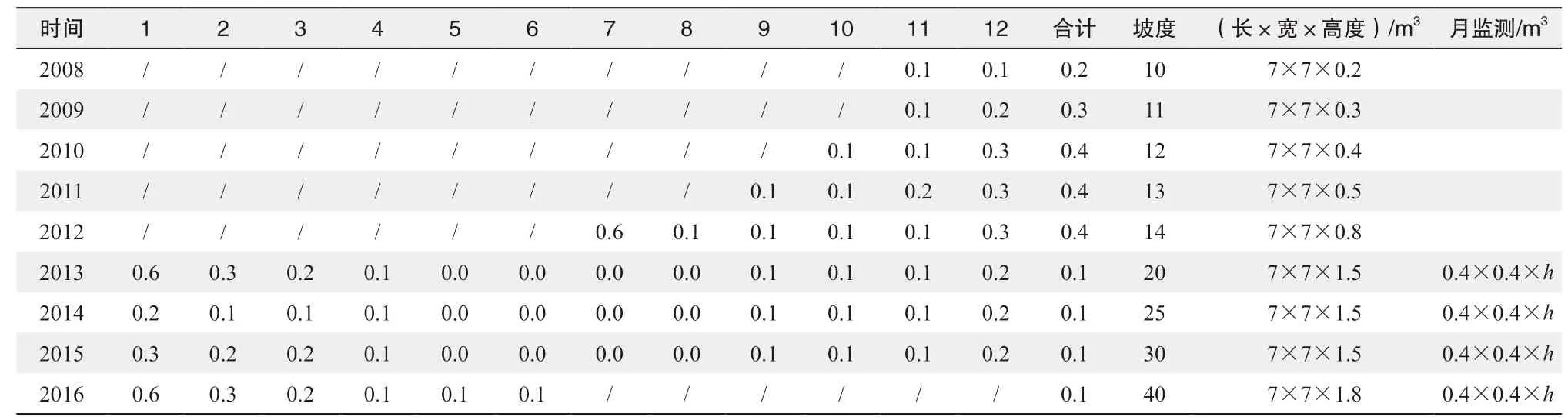

2.2.3 海岸帶流沙監測

沙丘監測分為兩個部分(表2):1)2008年10月—2012年12月為每年氣象監測站(7 m×7 m×h m)體積重量,坡度為10°~20°,距離為35 m;2013年1月—2015年6月(7 m×7 m×h m)體積重量,坡度為20°~30°,距離為40 m。2)2015年7月—2016年6月逐月,分別為兩個不同坡度(0.4 m×0.4 m×h m)體積重量,坡度為30°~40°,距離為40~45 m。偏東風從海岸線—監測站(40×50)m2流沙移動平均量約95 t·a-1,主要月份為12—次年2月;偏西風從沙丘后部邊緣線—監測站(20×50)m2流沙移動平均量40 t·a-1,主要月份3—5月;其他月份不顯著,僅起到南—北風沙流與沙臂斜交在背風坡產生渦流引發一般的沉積作用。翡翠島站沿岸沙丘在整體上增高1.5~1.8 m,沙丘向海坡度和背海坡度平均增幅20°~30°(沙粒度資料來源于中科院地理所)。由于有效風能與向岸風風向同沙丘走向夾角成正比,因此,冬季對沙丘的向陸遷移起主要作用。

表2 2008-2016年翡翠島站沙丘流量監測(單位:t) Table 2 Monitored dune flow (unit: t) at Jade Island Station in various months from 2008 to 2016

2.3 海洋環境因素

2.3.1 影響近海海區的沙源水動力條件

受潮汐、海流、海浪的相互作用,在入海河流沙流量逐步遞減的影響下,自我修復近海3~5條沙帶,偏西大風沉降作用使近海風沙混合在沙帶之中,夏季東風涌浪作用后向海岸帶輸送表層細沙,最終維持翡翠島海岸線沙帶總量平衡。在渤海中部、東部北上的臺風、渤海氣旋造成的風暴潮及大于3.0 m的長波涌浪其效力更加顯著。本文所關注的是在氣象風場為偏東風的條件下,渤海重冰期海冰效應與沙丘流沙增多原因的探討,確定影響沙丘動因的新因子,從而區別東海和南海沿海地區沙丘發育的不同之處。

2.3.2 重冰期渤海海冰影響

海冰是渤海特有海洋災害現象,一般渤海沿海地區每年有3個月的冰期,12月為初冰期,以岸基冰為主,1—2月上旬為重冰期,2月下旬—3月初為融冰期。根據冰情的綜合監測結果(表3)又分為3~4個量級,在重冰期海冰外緣線大于20 km時,海岸線水平方向整體擴展了20海里(1海里=1.852 km),海冰摩擦系數小和海陸溫差作用下導致了水平氣壓梯度加大,使得偏東風在海岸帶脈動迅速增強,并把偏西大風沉降在冰面浮沙又吹回岸基沙丘,這是翡翠島冬季流沙的動力因素之一。沙丘、海冰、海浪摩擦系數由于專業不同計算方法也不同,綜合參考GBJ9-87及國際標準ISO4354和歐洲統一規范IN1991-2-4,海冰的粗糙系數低于A類(A類系指近海海面、海島、海岸、湖岸等,其粗糙度指數為0.12),在此將其摩擦系數定義為0.10。

表3 渤海秦皇島海區破冰船海冰監測及2008—2016年的1月氣象、水文資料 Table 3 Monitored ice breakers in the Qinhuangdao Area of Bohai Sea and meteorological and hydrological data in January from 2008 to 2016

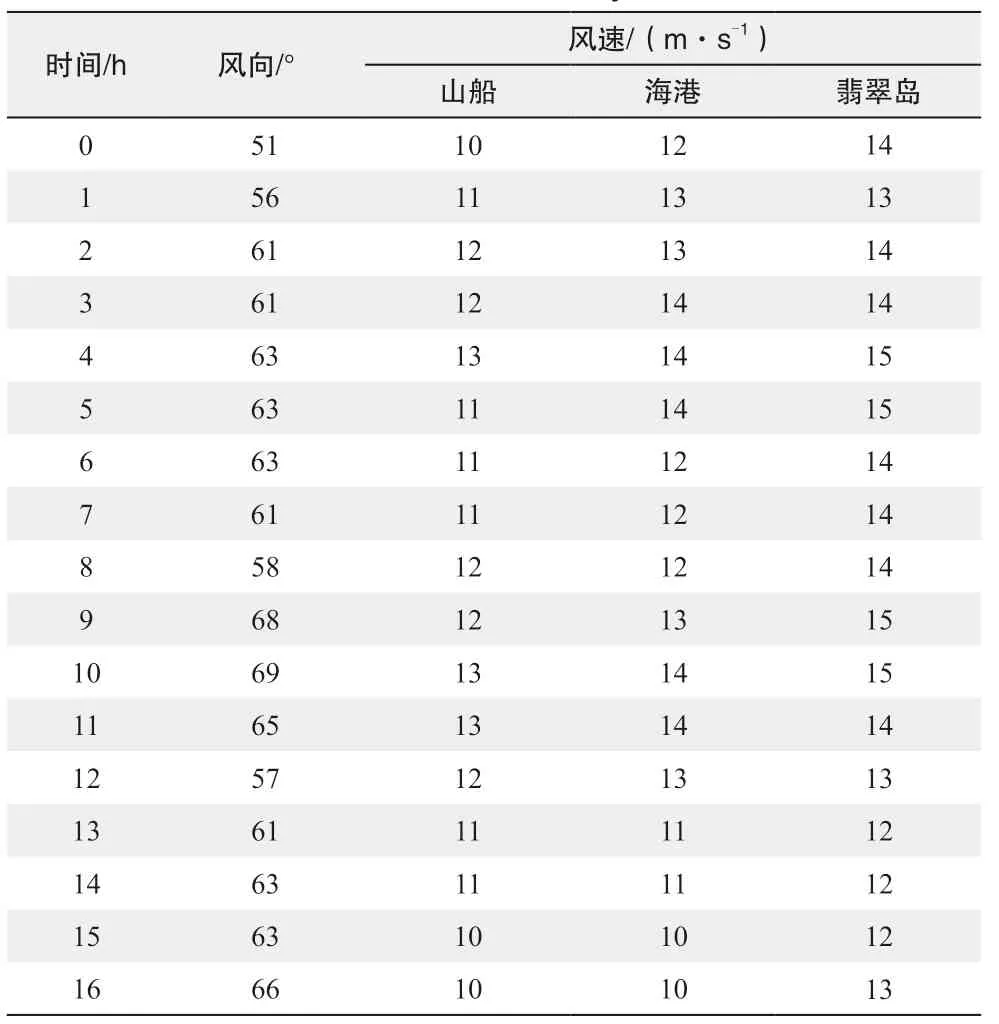

2.3.3 重冰期渤海海冰對偏東大風影響個例

2008—2016年,渤海共出現2次重冰年,2013和2016年從翡翠島沙丘變化監測(表2)明顯看出比輕冰年沙流量多4~6成。風沙物理學給出啟動速度,海洋學給出風與浪對應關系,氣象學給出動力學機理。單一學科難以給出冬季突然增多的成因,通過重冰期典型大風個例(表4)綜合分析初步得出其動因并給出圖解。

經計算,2013年和2016年1—2月重冰期沙丘脊線向陸移動速度為3 m·a-1,輕冰期其他年份移動速度為1.1 m·a-1。每次系統性大風過程10 m·s-1以上持續時間大于6 h,極大風速達17.5 m·s-1。在冬季較強冷高壓控渤海部時,偏東風頻率均達到35%以上,風速大于10 m·s-1,翡翠島沙丘高度變化及海冰重期密切相關。

表4 2016年1月16日山海關船廠、海港煤碼頭海島站與翡翠島站偏東大風風速對比(單位:m·s-1) Table 4 Wind speed of easterly gale among Shanhaiguan Shipyard, Coal Terminal Island Station and Jade Island Station on 16 January 2016

海陸溫差分布密集區域在海岸帶一線,渤海中部溫度高,岸基溫度低,形成指向岸基的氣壓梯度力,風矢量在浪區摩擦系數大,遇到海冰界面時摩擦系數減小,作用在單位面積上線性風速質點動力加速度增大,在海岸帶加大流沙抬升力。偏東大風作用是將沙灘干沙層向沙丘輸送,并將偏西大風作用被沉降在冰面的流沙二次回流至頂部或海岸帶,沙丘高度增加及迎風坡堆積量是輕冰期的3~4倍。因此說重冰期海冰是其新的動力因素。

3 結論與討論

1)在西部海區入海河流沙源量自然減小條件下,潮汐、海流、海浪的相互作用,自我修復近海3~5條砂帶存沙量,在渤海中部、東部北上的臺風、渤海氣旋造成的風暴潮及大于3.0 m的長波涌浪其效力更加顯著,維持近海至海岸線砂帶總量平衡。岸基沙丘盛行風與優勢風的相互作用,不同高低沙丘流沙處于微循環狀態,維持海岸帶至沙丘之間總量及形態的平衡。

2)在優勢風和盛行風作用下,偏東風從海岸線-監測站50 m×50 m流沙移動平均量為80 t·a-1,主要發生在12—2月;偏西風從沙丘后部邊緣線-監測站50 m×50 m流沙移動平均量50 t·a-1,主要發生在3—5月;其他月不顯著,僅起到南—北風沙流與沙臂斜交在背風坡產生渦流引發一般的沉積作用。翡翠島站沿岸沙丘在整體上增高1.5~1.8 m,沙丘向海坡度和背海坡度均增幅20°~30°。

本岸段岸線呈NNE-SSE向延伸,與向岸優勢風的夾角多在45°~90°~135°,向岸盛行風作用的有效力較大。加上海灘坡度小(1∶400~1∶900)和該岸段干沙量供應較充足,有利于海岸沙丘的發育。而北戴河海區和山海關海區沒有形成有規模的橫向沙丘鏈、低矮小丘,在坡度平緩相同條件下,主要原因與上述海岸線走向和優勢風交角有關,如北戴河和山海關海岸線呈NE—SE向延伸,與NE—E—SE向向岸優勢的夾角多小于25°~30°,加之金山嘴和老龍頭島嶼向海區延伸,直接影響NE風風速,不利于海岸沙丘的生長發育。

3)2008年以來,高度變化與重冰期相關,海冰是渤海特有海洋災害現象,一般為3個月的冰期,1—2月上旬為重冰期,當海冰外緣線大于20 km時,海岸線水平方向整體擴展了20 km,在海冰摩擦系數小和海陸溫差作用下導致水平氣壓梯度加大,使得偏東風風速在海岸帶脈動迅速增強,并把偏西大風沉降在冰面浮沙又吹回岸基沙丘,成為翡翠島冬季流沙新的動力因素之一。也是區別于東海和南海沿海地區沙丘發育機理的不同之處。

海岸沙丘由于處于海陸交界處,洋流作用造成動態變化較為活躍,導致海洋與陸地連接處形成一種獨特的海岸地貌,用單一學科觀點難以說明其機理。由于沙丘監測資料長、短不齊,揭示其動因偏重于海洋與氣象方面,有一定的局限性,有待后續研究補充和完善。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 讀圖

- 榜單

- 媒體掃描

- 兩岸聚力 共建華夏氣象前沿陣地

- 深圳市防雷安全管理信息系統的建設

- 從SCI收錄情況看大氣科學期刊發展態勢