我國公共體育服務支援政策梳理與制度構建

王科飛,張 麗

(1.洛陽師范學院 體育學院,河南 洛陽 471022;2.洛陽師范學院 數學科學學院,河南 洛陽 471022)

我國黨和政府歷來重視貧困地區發展,1984年中央出臺《關于幫助貧困地區盡快改變面貌的通知》,從國家層面把扶貧當做一項工作提了出來,之后經歷1994年八七開發式扶貧、2002年全面綜合扶貧開發和2013年精準扶貧脫貧攻堅決勝時期,使貧困地區經濟和社會得到了較快的發展[1]。2012年國務院發布《國家基本公共服務體系“十二五”規劃》和《十二五國家基本公共體育服務體系建設規劃》,開始全面推進城鄉公共體育服務體系建設。2014年國務院《加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》將“全民健身”上升為國家戰略,貧困地區公共體育服務支援和制度建設越來越受到社會各界的重視,各級體育部門也在實踐方面進行了體育支援的有益嘗試。為此從發布主體、制度內容、執行效果等方面梳理了1984年以來我國公共體育服務支援政策,對相關政策存在問題及改進措施進行了系統的分析,研究必將為貧困地區公共體育服務水平提升和長效協同治理機制建立提供理論和策略支持。

1 研究方法

1.1 文獻資料法

通過國務院各部門、國家體育總局等政府網站,以“體育扶貧”、“貧困地區”、“公共體育服務”、“體育支援”等為主題詞,對1984年以來我國公共體育服務支援政策進行綜合檢索[2]。通過中國知網、萬方數據庫和相關網站查閱到1984年以來農村體育、貧困地區公共體育服務和體育扶貧等方面的相關報道160余條、論文300余篇、著作16部。

1.2 數據調研

到國家體育總局、國務院扶貧辦和省市各級政府部門對體育支援文件出臺的過程和執行效果進行調研,并查詢相關公共體育服務報告、規劃、政策,對其進行梳理和分析。

1.3 專家訪談法

設計調查問卷,訪談了30位從事公共體育服務支援和體育扶貧研究的專家、國家、省市體育局領導,咨詢他們對公共體育服務支援理論、制度、發展策略等的意見。

1.4 邏輯分析法

對相關文獻和資料進行邏輯上的分析和歸納,形成研究觀點和結論。

2 研究結果與分析

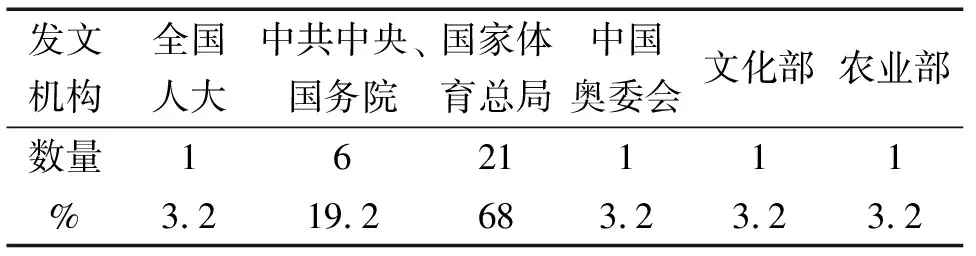

2.1 我國公共體育服務支援政策發文主體及數量情況

調查顯示我國現行有效公共體育服務政策61件,其中涉及公共體育服務支援的31件,占我國扶貧政策的10.1%,占公共體育服務政策的51%。從政策發布部門看全國人大發布的法律僅有1部,國家體育總局發布的部門規章有21項,占68%,而其他國家部委較少,僅有3項,占9.6%(見表1)。

表1 1984-2018年我國公共體育服務支援政策發文主體及數量情況

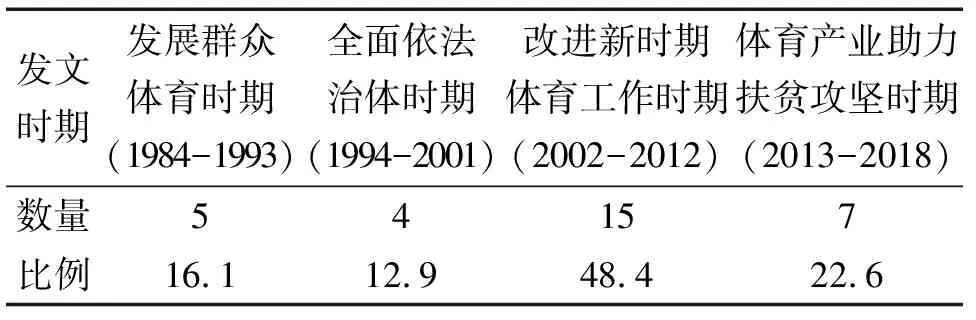

2.2 我國公共體育服務支援階段劃分及政策內容情況

1984-1993年我國出臺了《關于深化體育改革的意見》等5項主要針對群眾體育支援的政策。1994-2001年我國出臺《體育法》和《全民健身計劃綱要》等4項涉及體育支援的重要政策,明確“全體居民享有同等的體育權利”,為貧困地區體育支援提供了法理基礎和制度保障。2002-2012年國家體育總局“雪炭工程”、“民康工程”、“西部體育支援”、“體育援藏、援疆”等政策密集出臺,體育支援政策達到高峰期[3]。2013-2018年我國出臺《關于體育扶貧工程的實施意見》等7項體育支援政策,政策內容更加注重精準性和綜合效益[3](見表2)。

表2 1984-2018年我國公共體育服務支援階段劃分及政策發布情況

2.2.1 發展群眾體育時期(1984-1993)。1984年中共中央、國務院發布《關于幫助貧困地區盡快改變面貌的通知》,要求“對貧困地區農業、鄉鎮企業、農村教育和基礎設施等予以政策傾斜和扶植”。同年國務院在《全國農村體育工作會議紀要》中提出“地方體委要主動同共青團組織、文化、學校、婦聯等部門合作,搞好農村體育工作”。1985年我國開始實施以貧困縣為重點的扶貧開發和對口支援工作。1986年全國人大四次會議提出幫助貧困地區改變落后的經濟和文化面貌,國家成立了“國務院貧困地區經濟開發領導小組”并劃定了258個國家級貧困縣。1986年國家體委在《關于體育體制改革的決定》中指出:“縣體委應有行政編制和相應的下屬事業單位,具有開展業余訓練和技術輔導的機構、設施,逐步建成兩場一池一房”。1987年國家體委頒布了《全國體育先進縣的標準和評選辦法》和《全國體育先進縣標準的細則》,西部欠發達地區先后有9個縣入選,其中貴州4個,寧夏3個,青海2個。1991年國務院出臺《關于八五期間扶貧開發工作部署的通知》,要求進一步創新扶貧的方式和內容。1992年國家體委決定開展“億萬農民健身活動”,支持貧困地區農民群眾健身。1993年國家體委頒布《關于深化體育改革的意見》,指出“群眾體育工作要繼續堅持面向基層的方向”。這一時期是我國扶貧開發的歷史起點,國家通過一系列制度將道義的幫扶變成了政府的責任并開始關注貧困地區人民群眾身體健康和體育發展。

2.2.2 全面依法治體時期的體育支援(1994-2001)。1994年我國頒布《國家八七扶貧攻堅計劃》,指出“1994—2000年間國家將集中人力、物力和財力,動員社會各界力量,力爭用七年時間基本解決農村貧困人口溫飽問題,在此基礎上發展貧困地區醫療、健康和文化事業”。1995年我國頒布《體育法》和《全民健身計劃綱要》,指出“群眾體育工作要繼續堅持社會化方向,建立健全群眾體育各項法制,加強農村和貧困地區體育制度建設”,標志著貧困地區體育支援朝著法制化進程邁進。2001年國務院頒布《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010)》要求“把貧困人口集中的少數民族、革命老區、邊疆和特困地區作為扶貧開發和體育支援的重點”。扶貧開發的重點從貧困縣轉向貧困村,在全國確定了14.8萬個貧困村,強調以村為單位調動農民的參與性,進行農村扶貧綜合開發。同時加大了對西部貧困地區的支援力度并開始探索橫向聯合和對口幫扶。2001年國家體育總局實施“雪碳工程”并利用體彩公益金支援和扶持西部貧困地區、少數民族地區和三峽庫區全民健身事業發展,其中支援750萬元用于宜昌市1區2縣的體育設施建設[4]。這一時期我國扶貧工作以消除貧困為主要目標,采用多元綜合開發式扶貧,建立了扶貧項目開發整村推進模式,農村的教育、文化、醫療、社會保障、基礎設施等民生工程也被列入“十一五”時期經濟社會發展的主要指標。國家體育支援以《八七扶貧攻堅計劃》和《體育法》為制度保障,以支持“老少邊窮”地區體育工作為抓手,注重依法治體,開展針對性支援實踐,初步建立了體育支援的政策體系。

2.2.3 改進新時期體育工作時期(2002-2012)。2002年中共中央、國務院《關于進一步加強和改進新時期體育工作的意見》提出:“努力構建群眾性多元化體育服務體系,注重區域、城鄉體育共同發展,加大對中西部和農村地區體育支持力度”。2002年國家體育總局召開實施西部大開發戰略對口支援座談會,開始支援西部體育事業發展。2002年國家體育總局開始對山西代縣開展定點扶貧工作。2003年國家體育總局武術運動管理中心、重競技運動管理中心、自行車擊劍運動管理中心分別與寧夏自治區體育局簽訂了對口援助協議書,支援寧夏體育隊伍建設、教練員外聘交流、運動員教練和裁判培養、訓練器材和科研設備、青少年體育后備人才培養、訓練基地建設等。2004年國家體育總局出臺《關于在全國開展“體育三下鄉”活動的通知》,要求“堅持面向農村,服務農民,積極構建農村體育健身服務體系”。2006年中央一號文件提出“推動實施農民體育健身工程”,國家體育總局出臺《關于實施農民體育健身工程的意見》和“全民健身與奧運同行計劃”,組織了一系列大型群眾體育活動,全面啟動、實施了農民體育健身工程和學校體育場地開放的試點工作。2010年國家體育總局出臺《體育援藏、援疆工作實施方案及責任分工》,提出2011-2015年援助上述兩個地區建設125個“雪炭工程”和小型“全民健身活動中心”。2012年國家體育總局出臺《定點扶貧開發工作規劃2012-2020年》和《“十三五”時期定點扶貧工作方案》,進一步深入在山西繁峙縣和代縣開展體育扶貧。2012年國家體育總局印發《優秀運動員全民健身志愿服務實施辦法》,先后組織了“奧運冠軍走進四川”、“奧運冠軍、優秀運動員援疆調研慰問”、“奧運冠軍贛南蘇區行”、“奧運冠軍走進大別山”等活動。該時期為實現“共同富裕,社會全面發展”目標,我國體育支援政策更加系統和多元化,開始探索橫向聯合和對口幫扶機制,建立了扶貧項目開發和整村推進模式,增加體育產業、文化、服務等支援內容。在幫助貧困地區改善體育設施的基礎上,不斷豐富體育支援形式和內容,加強了技術指導、居民體質檢測和健身知識普及工作,深入開展全民健身志愿服務,充分體現了體育的多元化功能。

2.2.4 體育產業助力扶貧攻堅時期(2013-2018)。2013年我國扶貧開發工作著重強調“精準扶貧”和“精準脫貧”,通過“六個精準”,動員全社會的力量,采用綜合性的脫貧手段,在注重經濟效益的同時開始結合和突出社會效益。2014年中央和國務院《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》將全民健身上升為國家戰略,國家體育總局和各省市積極開展體育行業扶貧工作,通過派駐工作隊、探索場地設施、體育賽事等方面的支援路徑。2015年中央和國務院印發《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》指出,“采用攻堅式扶貧,到2020年現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困問題”。2017年國家體育總局辦公廳下發《關于推動運動休閑特色小鎮建設工作的通知》,要求“積極探索體育扶貧新模式,運動休閑特色小鎮建設,要努力和扶貧工作相結合,特別是要通過向貧困村莊和村民分發股權、提供就業崗位、提供培訓服務,帶動區域內貧困村莊和居民增加收入,脫貧致富”。2018年國家體育總局、國務院扶貧辦聯合出臺《關于體育扶貧工程的實施意見》,首次提出“充分發揮體育行業在脫貧攻堅戰中的特有優勢,將體育扶貧納入脫貧攻堅總體部署和工作體系,實施體育扶貧工程,推動體育工作與扶貧工作深度融合,加快貧困地區脫貧攻堅進程”。該時期國家各類支援政策密集出臺,制定了更有針對性的體育支援目標和措施,引入多種融資渠道,探索了體育與文化、產業、旅游、健康等融合發展機制,形成了“基本公共體育設施扶貧”、“體育健身與健康支援深度融合”、“體育生態旅游產業園區帶動”、“特色體育小鎮建設”等多個層面的支援模式,努力通過體育扶貧促進居民健康,實現通過體育產業帶動經濟、社會的全面發展。

3 我國公共體育服務支援政策存在的問題

3.1 公共體育服務支援的法制化保障不足

我國當前的體育支援主要是在政府的主導下進行,以政治動員為主。然而該種模式是自上而下的治理模式,因此很難由貧困地區基層政府主動發起和實施。中央政府基于政治動員、運用行政調控方式部署體育支援,實質是特定歷史時期中央政府給地方政府的短期政治任務。自上而下的支援能夠得以啟動,并很快得到嚴格的執行和落實,是由政府的權威來推動的。然而政治動員的暫時性和對口支援的長期性之間也存在著諸多不吻合和法律制度的缺失,因此應積極建立法制保障,完善農村貧困地區體育支援的相關法律法規,從而實現從短期政治動員到長期法律規范的轉變。

3.2 公共體育服務支援的利益均衡和補償機制尚未建立

農村貧困地區體育支援有先富帶后富、發揚互助精神的意蘊,對口支援常被表述成“時代賦予的光榮任務”。雖然我國政府間縱向間要求“下級服從上級,地方服從中央”,但是這不等于中央政府的意愿會獲得全面有效地貫徹實行。在當前我國縣級政府事權較重,而財權較小的情況下,體育支援無疑增加了派出地區的負擔,而中央財政不可能完全投入,大都需要政府配套,有時還會出現“中央請客地方買單的現象”。然而我國在體育支援制度設計上又存在補償機制缺失的問題,致使支援派出地區很難在其中獲得收益。因此為了執行上級政府和部門的政策和決定,下級政府和部門會根據自身情況做出選擇,出現“上有政策、下有對策”,政策執行不到位的現象。

3.3 公共體育服務支援的多元參與激勵不足

我國“自上而下”的體育支援模式有著“行政動員”和“八方支援”的優勢,但這種模式不可能滿足社會全體民眾對公共體育服務的多元化需求,同時存在資金供給來源渠道單一和政府單一主體治理偶爾失靈的風險。因此在構建公共體育服務支援制度體系的過程中,必須明確不同層級政府之間以及政府與非營利性組織、企業和個體之間的關系和責任,制定支持和鼓勵各種非政府組織和個體參與體育支援的政策,從而提高體育支援經費來源和效率,實現資源共享,多元主體合作和共贏。

3.4 公共體育服務支援長效機制缺失

目前我國的體育支援是在政府號召下的短期行為,僅為2018-2020三年時間,缺乏長效規劃。現有體育支援政策對貧困地區體育需求、特色資源評估和長期利用規劃不足,省級體育支援政策多是在中央總體扶貧政策的框架下制定,單一政策和短期政策較多,政策之間的聯系不足,沒有對我國公共體育服務發展的總體情況進行把握,對體育支援的整體目標、階段任務和實施措施進行5~10年的長期規劃,對2020年及其之后貧困地區的體育發展方式設計不足,對貧困地區可能出現的體育返貧問題沒有充分的設計和考慮,沒有能夠做好體育支援與其它領域支援法律法規體系的整體協調。

4 完善我國公共體育服務支援制度的對策

4.1 提升體育支援政策的立法水平和層次

法律與政策相比,法律的穩定性更高,而政策的變動性較大[5]。截至2018年底我國出臺涉及公共體育服務支援的政策有30余項,但這些政策數量總體偏少、層次偏低,其中法律、法規欠缺,以國務院名義或是聯合體育、城建、財政、民政等部委出臺的政策偏少,難以形成政策合力。如1995年出臺的《體育法》,已經運行了20余年,不能完全適應新時代體育扶貧、體育事業法治化和體育治理現代化的需要[6]。因此要建立新時代貧困地區體育事業發展的法制保障,完善公共體育服務支援的相關法律法規,根據中央《關于打贏脫貧攻堅戰的決定》、“精準扶貧十大工程”、“脫貧五個一”,將體育扶貧納入法治化軌道,以社會公共服務和體育發展總體規劃為統領,規定總體任務、實施措施和監督評價機制,形成完整的制度鏈條。最終形成目標明確、定位清晰、功能互補、分工合理,有效聯系支援和受援地區的公共體育服務支援政策體系和法律規范。

4.2 完善體育支援內容,構建特色化政策體系

目前我國貧困地區體育支援的政策內容較為單一,以體育設施支援、駐村慰問、志愿服務為主,對貧困地區體育資源和特色文化的開發性支援措施較少。體育支援政策尚未與產業扶貧、文化扶貧、健康扶貧等扶貧政策同步推進,沒有形成支援合力。這就要求地方扶貧和體育部門充分考慮當地經濟、社會發展實際,結合居民需求、自然資源和民族特色制定支援政策,做到精準施治、特色鮮明,作為國家總體政策的完善和補充。今后應制定在特色體育小鎮建設、戶外體育旅游賽事舉辦、體育與健康融合發展、全民健身步道建設、體彩公益扶貧等方面的支援政策。實施一批體育脫貧工程,包括鄉村體育產品建設、體育基礎設施提升、休閑體育和民族體育提升、鄉村體育旅游、戶外體育工程、體育扶貧培訓等,還要出臺區域間體育對口支援政策,形成既符合國情、比較完整、又有地方特點和區域特色的體育支援制度體系。

4.3 建立公共體育服務支援多元協同機制

當前我國公共體育服務支援主體還較為單一,《全民健身條例》和《健康中國2030規劃》的社會參與度還不夠高。國家體育部門對貧困地區公共體育服務治理的總體目標、階段任務還不夠清晰,監管和評價措施欠缺,政策的執行力有限。貧困地區基層政府的公共體育投入依法行政水平較低,地方人大對體育法和全民健身條例的執法檢查較少;體育部門公共體育軟硬件投入不足,開展群眾性體育活動較少,部分貧困縣還未將公共體育服務列入當地《扶貧攻堅計劃》。企業和社會對體育支援的意義和作用認識還不夠充分,參與的方式較為單一,社會投入資金非常有限。今后要依據我國《扶貧開發條例》和《十二五國家基本公共體育服務體系建設規劃》對公共體育服務支援作出全面和規范性要求,協同支援政策要結合貧困地區公共體育服務目標制定,做到有定期計劃可尋、有具體標準可依﹑有實際部門負責。要理順各層級政府在公共體育服務建設中的責任;促進縣級以上政府制定《公共體育服務發展規劃與實施方案》等地方規章;依法鼓勵企業、社會和個人的參與體育支援,不斷增加對貧困地區體育支援的各類投入,多方籌措資金,促進貧困地區公共體育服務更好地發展。

4.4 完善體育支援的激勵和補償機制

研究查閱了近40年來我國扶貧的政策和文件,發現涉及相關激勵機制的政策較少,僅有《關于評選全國扶貧系統先進集體和先進工作者的決定》。可見我國較為重視扶貧的政府和社會責任,而對參與幫扶者的政治、社會、經濟等收益重視不足,這雖然體現全國動員、不計報酬的制度優越性,但對扶貧攻堅結束之后的長期協作和互利共贏模式建立卻是不利的[7]。因此要充分發揮法律規范的引導激勵功能,對體育支援中的行政指導、合同經營、信息服務以及體育社會組織培育、群眾體育興趣培養等非強制行為進行有效引導。可采取榮譽激勵、精神激勵、薪酬激勵、工作激勵等方式,對政府間體育支援進行有效激勵[8]。針對社會力量參與體育支援的激勵,則可使用稅收、企業扶貧專項資金支持等方式進行。

4.5 構建公共體育服務支援長效機制

當前體育扶貧和公共體育服務支援政策,對短期內彌補貧困地區體育不足,使貧困地區體育快速提升具有重要的意義[9]。然而體育支援制度存在對困難和問題估計不足,短期支援較多,以點帶面,過分注重形式。為改變當前體育支援以短期為主的現狀,國家、省市應根據不同貧困地區的發展水平和階段,建立支援長效機制。要從政策法規、資金、場地設施、管理服務、體育活動等方面對體育支援的長效任務和措施進行規劃,建立扶貧、體育、規劃、財政等多部門聯動機制,調動政府、企事業單位、社會各方力量開展體育對口幫扶和協作,形成“內部挖潛、外部支援、協同合作、互利共贏”模式。2020年之后的體育支援政策更要注重支持西部貧困地區與東部地區建立長效的協作關系建立,根據市場經濟的要求,變無償為有償,做到既能支援受援地區,又能實現支援方的發展,真正使支援地與受援地之間形成互通有無、優勢互補、互惠互利、共同發展的協作模式。

4.6 完善公共體育服務支援評價指標和監督政策

監管和績效評價是體育支援政策落實和效果檢驗的重要保障。體育支援績效考核主要是對扶貧的過程與結果進行評估,通過績效考核可以分析體育支援過程存在的經驗和不足。目前我國對公共體育服務評價重視還不夠,在體育支援中存在重過程形式、輕結果評價的現象。如從體育支援績效考核的政策發布情況來看,2012年以后才開始出現專門針對體育支援體彩公益金考核的政策。今后要進一步研究體育支援的考核方法,將貧困地區公共體育服務列入各級政府扶貧攻堅考核中。要運用因子分析和模型構建等方法,分別從中央和地方層面研究貧困地區公共體育服務支援監管和評價機制,設置考核的總任務和分值比例,建立包括支援和被支援雙方在內的綜合定量評價體系。中央要對體育扶貧考核進行頂層設計和宏觀指導,省級政府要根據實際制定本地區體育扶貧的具體目標和考核辦法,同時體育扶貧的各參與主體的權利義務、職能、職責需要通過各種立法予以明確。最后還要嚴格落實和執行體育扶貧的制度,加強規劃、實施、活動組織、效果評價等過程的監督和檢查。