滬杭甬城市群體育產業發展戰略研究

崔世君,張 超

(浙江工商職業技術學院 體育與軍事教學部,浙江 寧波 315012)

0 前 言

2018年11月5日,國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式發表演講時提到,長江三角洲區域應從加強“一帶一路”建設和完善產業發展空間思路,高起點、高層次、高目標的視角著力推進環長江三角洲城市群新發展理念,支持長江三角洲城市群的區域經濟發展從區域性發展上升為國家戰略層面。

區域經濟發展的規律是以城市,特別是以城市群為中心,以水、陸、空交通匯道為依托,由點到線再到面逐步形成交通網絡,而長江三角洲地區已形成由上海為龍頭,以杭州、寧波、蘇州、南京等26個城市為輻射面的城市群落,而這些城市無論在經濟發展、社會發展還是在城鄉統籌規劃上在全國乃至全世界都有著一定的影響力,然而,這些城市體育產業結構的優化調整方面由于受各自地方政府的發展制約,在體育產業資源利用率的宏觀體育經濟效益的改善上還不能達到“1+1>2”的效果,只有把環長三角洲滬杭甬城市群體育產業發展能實現有機整合,輻射并帶動周邊城市的共同發展,才能有效促進體育經濟發展、增加就業機會、提升城鄉居民的健康水平、豐富老百姓的體育文化生活、提升城市品位,促進長江三角洲區域一體化發展從區域性發展上升為國家戰略層面。

1 滬杭甬城市群體育產業發展的區域特征與關系

上海、杭州、寧波同位于中國的東部,地居長三角區域環錢塘江灣,改革開放以后,滬杭甬三地充分利用地域優勢相互呼應、相互彌補,一改計劃經濟主導時期在全國的經濟地位,積極響應“大灣區、大花園、大通道、大都市區”建設,唱好“三城記”,集中力量打造現代化世界級大灣區,形成了上海以總部經濟見長,杭州市體育服務業特征明顯,寧波市體育休閑發展特點突出,形成了滬杭甬城市群相互協作、推動杭甬一體、聯動義甬舟、輻射帶動杭州都市圈、寧波都市圈共同發展“一體兩翼”的區域特征。

如今的長三角,近年來隨著我國國民經濟的快速發展,長三角區域整體邁入后工業化時代。《上海市城市總體規劃(2016-2040)》提到:建設上海大都市圈,上海與周邊區域實現融合發展,和蘇州、無錫、南通、寧波、嘉興、舟山等地區構建“1+6”協同發展,上海作為世界體育產業的聚集點,承擔著當好長江三角洲城市群的“龍頭”、帶動全流域發展的重要使命。杭州、寧波作為上海體育產業發展的大后方,是促進滬杭甬城市群體育產業發展和升級的核心與重要補充。

2 滬杭甬城市群體育產業基礎性要素及發展現狀

環長江三角洲地區在工業、運輸業、商業、對外貿易、服務業、城市公用事業等方面相對比較發達,2017年環長江三角洲地區經濟總量占全國的25%(約20萬億元),是我國經濟的重要增長點,環長江三角洲滬杭甬城市群的產業發展,在我國經濟社會發展建設中具有舉足輕重的影響和地位。

上海市提出以體育服務業為重點,以體育智能制造和體育新興業態為支撐的產業體系構架,初步形成“一核兩帶多點”的體育產業布局體系。杭州市以體育服務業、體育制造業為主導,體育批發零售業、體育建筑業為支撐的四大板塊格局,體育健身、運動休閑、體育培訓等重點領域加快發展,體育競賽表演市場蓬勃發展。寧波市體育產業發展以運動休閑業、體育制造業和觀光旅游業為主。滬杭甬城市群體育產業初步形成互相支撐、互相補充、互相依賴、和諧發展的產業要素。

然而,隨著社會經濟發展和人民群眾物質文化生活水平的需求日益增長,體育產業成為世界經濟的重要組成部分。2013年全球體育產值為7.5萬億元,占GDP比重約為2%。其中,美國體育產值高達2.87萬億元,GDP占比達2.93%,歐盟整體的體育產值占GDP比重也遠高于2%。北美、西歐和日本的體育產業已經進入了國內十大支柱產業之列,專家推測全球體育產業正以平均每年20%的速度增長。

國家體育總局統計數據顯示,2015年,我國體育總產值1.8萬億元,產業增加值占當年GDP比為0.7%, 2015年,長三角地區體育產業總規模和增加值分別為5 589.66億元和1 812.93億元,與2014年相比,這兩項指標分別增長29.1%和24.1%。體育產業對長三角地區經濟貢獻較為突出,2015年長三角三省一市體育產業增加值占當年長三角地區生產總值的比重達到1.1%,超過全國0.8%的水平。

3 滬杭甬城市群體育產業分析與評價

滬杭甬城市群體育產業綜合發展是在充分考慮到環長江三角洲的地理位置因素的基礎上,提出滬杭甬城市群體育產業的區域統籌規劃發展戰略,在兩型(資源節約型、環境友好型)社會理念的指導下,積極優化滬杭甬城市群體育產業配置,實現滬杭甬城市群體育資源一體化,提升滬杭甬城市群體育產業競爭力,顯示滬杭甬城市群體育產業在中國乃至世界的地位及重要性。

3.1 滬杭甬城市群體育資源及其評價

2014年,國務院明確提出將全民健身上升為國家戰略,確立了體育產業國民經濟新的增長點的地位,是對體育產業發展的頂層設計。2016年《浙江省人民政府關于加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》、2016年杭州市和寧波市政府分別印發了《關于加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》、《寧波市人民政府關于加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》、上海市人民政府辦公廳2017年1月17日下發《上海市體育產業發展實施方案(2016-2020年)》等文件政策。確定各自省市體育產業發展目標和分工方案,加大了各省市全面推進體育產業工作力度。

3.1.1 滬杭甬城市群體育場地資源。體育場地資源是發展體育事業、提高競技運動水平、改善群眾性身體素質、推動全民健身運動、發展體育產業的必備的物質基礎,在一定程度上反映了這個地區的體育事業的發展水平。

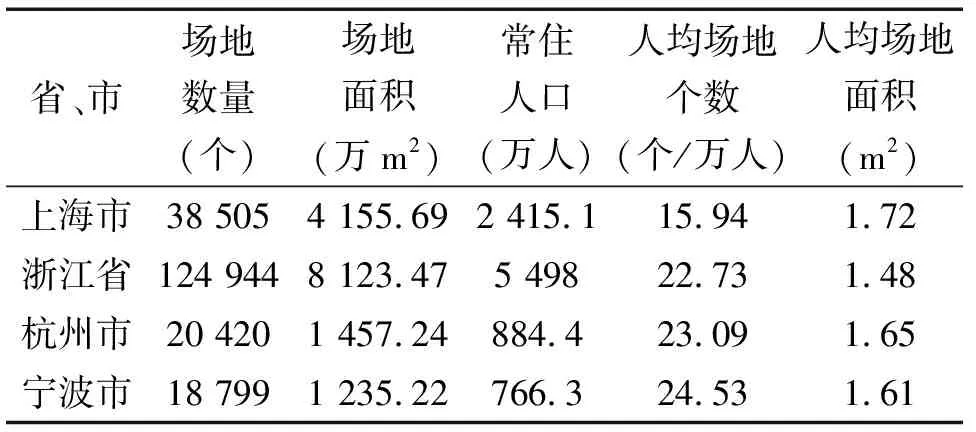

根據第六次全國體育場地普查情況顯示(截至2013年12月31日),全國共有體育場地169.46萬個,場地面積19.92億m2。其中,室內體育場地16.91萬個,室外體育場地152.55萬個。以2013年末全國大陸總人口13.61億計算,平均每萬人擁有體育場地12.45個,人均體育場地面積1.46m2。而上海平均每萬人擁有體育場地達15.94個,人均體育場地面積1.72m2。浙江平均每萬人擁有體育場地22.73個,人均體育場地面積1.48m2,均高出全國水平。

表1 滬杭甬各城市體育場地資源統計表

從上海市、杭州市及寧波市在普查到的82種主要體育場地類型,數量排名靠前的分別是全民健身路徑、籃球場、乒乓球房(館)、乒乓球場、小運動場和排球場。從統計結果可以看出,寧波市各類體育場地的數量增幅明顯,特別是全民健身路徑、登山步道、城市健身步道和足球場地。

3.1.2 滬杭甬城市群體育產業經營情況及分析。進入21世紀以來,中國體育產業快速進入現代服務領域。隨著體育功能拓展、廣大城鎮居民健身熱潮的蓬勃發展、智能體育的開發與應用、體育競賽表演業的日益活躍,體育產業到快速發展期。

3.1.2.1 總體規模快速壯大。據統計, 2017年上海市體育產業總產出(總規模)為1 266.93億元,增加值為470.26億元,占當年全市GDP比重1.6%。2017年浙江省體育產業總產出1 843億元,創造增加值593億元,同比分別比上年增長10%和13%,GDP占比為1.15%,比重比上年提高0.04個百分點。其中,體育服務業創造增加值326億元,占全省體育產業增加值的55%。2017年全省體彩銷量137.04億元,位居全國第4,全年預計突破200億。

3.1.2.2 體育產業體系逐步完善。體育產業近年來加快與商業、衛生健康、休閑旅游、文化創意等產業廣泛融合,重點開展體育競賽表演活動和體育健身休閑活動,體育場館服務,積極培育體育培訓與教育、鄉村休閑旅游、體育傳媒與信息服務、體育用品制造等項目。充分依托環長江三角洲地區湖泊多、山地秀、海岸線長等優勢,積極開展游泳、登山、拓展項目、馬拉松、海島休閑等符合廣大城鄉居民體育鍛煉、體育休閑和體育消費需求的項目,極大地推動了體育健身休閑活動市場發展。

3.1.2.3 骨干企業引領發展。一批國內上市公司和規模以上企業轉行和投資上海市和浙江省體育產業,大量掌握行業核心技術、具有良好質量和品牌的骨干企業加快成長,成為滬杭甬城市群發展體育產業的排頭兵,對構建完善體育產業鏈、帶動上下游企業協同發展發揮了重要作用。滬杭甬城市群的體育企業推進品牌戰略一直引導著全國,近年來杭甬城市群各大企業努力推動自主創新和民族品牌建設,在健身服務、運動服裝、體育器材、健身休閑、賽事推廣、產品制造等領域,形成了一批具有民族特色的產品和服務品牌,逐漸從“中國制度”向“中國創造”蛻變。

3.1.2.4 競賽表演市場十分活躍。上海市政府有關部門充分利用“世界大都市”所具備的良好的經濟社會環境和國內外美譽度,積極探索政府主導、社會積極參與、市場精心運作的現代體育產業發展思路。目前,上海市的網球大師杯賽、“F1大獎賽”、國際田徑黃金大獎賽、和斯諾克大師賽等品牌賽事,這些賽事已成為上海城市的一張絢麗“體育名片”。浙江省在致力打造品牌體育賽事方面,已經發布的《浙江省重點培育品牌體育賽事名錄庫(2018)》,共有60個賽事入庫。同時積極引進國際重大體育賽事長期落戶浙江,支持各方辦好國際排聯女排世俱杯賽、國際排聯新聯賽(北侖站)等賽事,做好杭州馬拉松及寧波馬拉松比賽。

3.2 滬杭甬城市群體育旅游資源分析

上海市充分利用已有的自然資源和城市景觀等資源,開發太陽島綜合性度假區等體育休閑旅游基地、舉辦像在蘇州河上舉辦上海國際龍舟邀請賽、在金茂大廈舉辦國際高樓跳傘表演賽、把沙灘排球巡回賽總決賽放在象征“魅力上海”的東方明珠電視塔下舉行等各種有影響力和吸引力的體育健身活動和比賽,打造上海“城市景觀體育”新品牌。

寧波作為7 000年文明史“河姆渡文化”的發源地,名勝古跡資源、海洋旅游資源、山地休閑旅游資源等聞名中外。2018年1-9月份,寧波市共接待國內外游客9 139.79萬人次,同比增長16.07%,旅游總收入達到1 398.52億元,同比增長20.09%。其中,接待入境旅游者128.18 萬人次,實現旅游外匯收入6.451億美元;國內旅游接待9 011.61萬人次,同比增長16.34 %,國內旅游收入1 354.97億元,同比增長20.87%。

4 發展滬杭甬城市群體育產業戰略思考

區域協調發展戰略是中共十六屆三中全會提出的“五個統籌”之一,滬杭甬城市群體育產業發展戰略是一個復雜的系統,制訂合作共贏體育產業戰略方案不僅要對區域內各城市體育產業發展互不干涉和現狀進行認真細致的調查研究,還需對滬杭甬城市群體育產業的定位、合作及互補模式等問題進行認真的分析和思考。

4.1 滬杭甬城市群體育產業的定位

體育產業是以跟體育相關的各種生產、需求和市場服務為經濟手段,以發展體育文化為根本基礎,進而形成體育產業多元化發展的市場結構。是加快經濟發展方式轉變、發展現代服務業、促進經濟結構和產業結構升級和促進經濟社會協調發展的重要舉措。而滬杭甬城市群地處我國社會經濟發達地區,無論社會和廣大人民群眾對體育的需求相對都比較高,因此滬杭甬城市群體育產業的定位應具備以下時代特征:①高文化品位和高科技含量;②產業關聯度和產品附加值較高;③低碳高效、產業可持續性強;④滿足廣大消費者生活需求和價值取向。

4.2 滬杭甬城市群體育產業融合

體育產業結構的優化和調整是長江三角洲地區經濟跨越式發展的主體內容之一,它將意味著資源共享和利用率的提高、產業主體的互補與配套、產業發展的延伸與輻射、宏觀經濟效益的改善與提高,并將顯著增強滬杭甬城市群區域經濟發展的后勁與未來規劃。

滬杭甬城市群無論在區域位置、交通優勢、經濟發展的方式、經濟發展水平、體育資源、體育產業結構、社會環境和廣大人民群眾對消費的意識形態等方面都是存在著較多的融合點,因此滬杭甬城市群在體育產業發展方面可以交通為依托、產業互補為思路、共享共贏為目的,由點到線到面逐步形成產業發展網絡,形成優勢產業、龍頭企業和區域經濟以全面推動整個長江三角洲地區經濟的全面發展,盡快躋身于世界先進行列。

4.3 滬杭甬城市群體育產業融合面臨的挑戰

目前滬杭甬城市群體育產業融合發展面臨的挑戰主要是在:

4.3.1 體制不順。由于滬杭甬各城市分屬于各行政區域,政府行政部門對體育產業的決策依據和體育產業促進經濟社會發展的作用認識存在的主觀上的差異,容易在體育產業結構布局和產業發展形式上達不到共識。

4.3.2 政府間宏觀管理的缺失。滬杭甬各政府行政部門盡管在全面推進體育產業發展的主流認識上是一致,但在滬杭甬城市群體育產業一體化發展中缺乏有效的理論指導和相互間的聯絡溝通,從而導致政府對滬杭甬城市群體育產業融合缺失宏觀的管理與協調。

4.3.3 投融資體系的不健全。目前我國市場經濟還處于日漸完善階段,公共財政框架還沒有完全確立,體育產業在發展過程中若完全依賴財政無償投資,勢必會因為國家財政不足則出現 “瓶頸”制約現象。盡管滬杭甬各政府行政部門在領導、規劃,財政投融資管理方面都成功的范例,但在體育產業區域性融合方面還是容易形成條塊分割、各自為政的局面,缺乏嚴格的計劃與法制管理、缺乏一個統籌資金、協調行動的管理機構。

4.3.4 體育消費意識存在差異。家庭經濟能力直接影響體育消費水平的高低,而區域體育消費水平將直接制約體育產業的發展。滬杭甬地區廣大居民體育消費支出在生活消費支出中的比例總體在全國名列前茅,但是各城市間,特別是農村地區還是存在比較大的差異性,因此體育消費意識和能力也會對滬杭甬城市群體育產業融合提出挑戰。

5 滬杭甬城市群體育產業發展戰略方案

5.1 明確產業地位,制定滬杭甬城市群體育產業融合遠景規劃

滬杭甬城市群的發展水平不同,定位也不同,以上海為核心的長江三角洲城市群,承擔著當好長江經濟帶的“龍頭”、帶動全流域發展的重要使命。滬杭甬城市群首先要打造改革新高地,借助自由貿易試驗區、自主創新示范區等改革經驗,在體育產業后期發展中需要把滬杭甬城市群體育產業的發展作為一個整體,實施創新驅動發展戰略,營造雙創互利、互助、互融的良好氛圍,調整產業結構,堅持制造、服務雙驅動,強化關鍵領域創新,全面把握、統籌謀劃,強化規劃引領,形成功能互促、廊道鏈接、有機統一的規劃體系,把滬杭甬城市群建設成為我國乃至世界的體育產業發展的先行示范群、創新驅動群、協調發展群。

體育產業的合理定位是體育產業發展的前提和核心,也是社會經濟規劃首先需要解決的重要問題,一個明確的產業地位定位是區域體育產業發展的指南針和目標導向。滬杭甬具有較高的社會發展和經濟發展基礎,因此體育產業的建設與發展也應以地區性高度來定位與規劃。在整合傳統體育產業的同時還需聯結相關先進體育產業、現代體育產業和上下游產業鏈帶動整體產業發展,形成一個“環杭州灣”區域體育產業的集合體,從而帶動長江三角洲地區整個走產業化發展的道路。

“環杭州灣”區域經濟的集合體作為一個跨省域經濟區域,要想充分發展體育產業,必須做好總體設想、科學融合和合理的發展規劃,這樣才能統籌滬杭甬體育產業發展的全局,形成區域特色突出、布局合理的發展局面。要做到這一點,滬杭甬各地市必須加強認識、增強合作,對“環杭州灣”區域發展做出整體規劃,各成員在整體規劃的指導下,還要對各自范圍內的體育產業集群的發展做出詳細的規劃,建立起由三方體育產業集群交織發展而形成的更大范圍的網絡狀體育產業集群,明確各地區目前及未來體育產業發展的步驟和目標,形成有江南特色的體育產業資源和體育旅游品牌。

5.2 淡化行政區劃意識,樹立共建、共享、共贏觀念

在體育產業資源共享、人文歷史優勢互補、人才市場交流合作、市場服務合作共贏的思路下,滬杭甬城市群首先要在政府層面擺脫傳統的行政轄區的傳統理念和慣性思維,用科學發展觀和時代主旋律理念打通頂層設計和統籌規劃,樹立大區域體育產業共建、共享、共贏的觀念,杜絕地方保護主義和各自為政等舊陋習,制定科學合理的責任擔負與利益規范制度,建立多方區域間合作協調與發展機制,統一規范各地行政管理制度,打通區域間的經濟合作與人才交流,實施跨區域體育旅游、賽事承辦、品牌共建等合作項目,實現區域利益最大化。

5.3 突出優勢項目帶動滬杭甬城市群體育產業全面發展

區域經濟的高速發展要求本地區具有顯明的體育產業優勢項目,上海市作為全國乃至世界的經濟與人才中心,匯聚了世界上大量的體育制造業、服務業、管理業精英,在承辦世界高水平體育賽事和體育服務方面取得了顯著成績。杭州市近年來隨著自然資源的不斷推新、智能科技在體育經濟中的不斷滲透,體育傳媒與信息服務欣欣向榮,特別是隨著2022年亞洲運動會的臨近,體育賽事服務、休閑健康服務、體育文化創意等方面逐漸體現出優勢。寧波市在全面加強海洋體育、山地體育、戶外運動休閑產業、體育博覽業和體育旅游的同時,隨著杭州灣跨海大橋通車運營更是接近了與上海市區位距離,迎來了社會經濟和體育產業再次騰飛。

5.4 刺激體育消費,積極培育滬杭甬城市群各類體育市場

體育產業的健康發展極大地刺激廣大人民群眾的消費,為了避免重復建設和惡意競爭,各省市政府在制定地方性體育產業發展規劃時要注意其在項目上的互補性、時間上的階段性、內容上的重復性、空間上的多層次性及時空上的相互關聯性的特點,科學整合體育項目的開展與培育,從而有效避免供給的不足或閑置帶來的損失。滬杭甬城市群在積極引入消費人群的前提下,充分利用三地體育資源的優勢,打造一批具備地方特色、品牌優勢和個性化特色的各類體育市場,實現體育產業與文藝匯演、旅游商貿、休閑健康等多種衍生產品的深度融合。

5.5 健全適合本地發展的一體化行政管理系統

以十九大會議精神為宗旨、以科學發展觀為指導,深入貫徹國家推進一體化行政管理和體育體制改革精神,堅持保基本、強基層、建機制、惠民生以規范體育產業行為,提高服務能力為目標,根據本地方特點,建立完善包括政府財政投入、體育產業基礎與專項項目建設投資、社會與個人募集資金、國家與地方稅收、體育彩票和基金等體育產業政策法規,借鑒、學習、協調長江三角洲地區各地方政府的政策措施,形成全方位、多層次、既具有地區特色又適合兄弟城市改革與發展的政策體系,建立一整套適合本地發展的一體化行政管理系統。

5.6 為體育產業發展提供專業人才保障

互聯網是時代發展的動力引擎,區域合作是產業發展的前進源泉。體育產業的不斷合作、創新對體育產業人才培養提出了新訴求,因此培養一大批“職業道德過硬、知識結構合理、創新能力較強、合作意識良好”的復合型人才逐漸成為體育產業發展的第一要素,因此各地方政府應積極采用引入高等院校高學歷人才,通過體育行政部門的短期培訓與研修、社會體育培訓機構的定期培訓與體育市場主體內部的定期專業培訓,以及引進和聘請國內外高層次、專業化的體育產業人才到我國相應職能部門、企事業單位參與體育產業的開發、經營與管理工作。各地方政府及企業應做好完善人才公共服務體制、構建配套的體育產業人才需求調研與定期信息發布制度,充分發揮市場配套資源的基礎性作用,對體育產業高層次及稀缺人才進行政策傾斜和強化獎勵力度,逐步建立起符合市場經濟體制要求的人才集聚制度,為體育產業發展提供強有力的人才保障與儲備。