多學科護理照顧模式對腦膠質(zhì)瘤患者術后心理波動、家庭功能及生活質(zhì)量的影響

孫 哲 楊 光

哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院神經(jīng)外科,黑龍江哈爾濱 150001

腦膠質(zhì)瘤可作為臨床上一類較為常見的中樞神經(jīng)系統(tǒng)惡性腫瘤性疾病,據(jù)調(diào)查資料顯示,該病占全部中樞神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤中的50%左右[1]。由于該病的病情較為復雜,術后通常需要較長的時間配合放化療治療,對治療結果及預后造成不小的影響[2]。因此,對于腦膠質(zhì)瘤需要采取積極有效的方法進行治療,以獲得更好的治愈目的,但與此同時對于其相關的護理操作也提出了較高的需求[3]。以往臨床工作中實施的常規(guī)護理效果一般,僅能夠滿足患者的基本需求,現(xiàn)哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院(以下簡稱“我院”)開始在常規(guī)護理基礎上加用多學科護理照顧模式,通過這一新型的臨床護理方案幫助患者從各個角度出發(fā),從而獲得更好的護理效果,現(xiàn)將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院自2016 年3 月~2017 年3 月收治的78 例腦膠質(zhì)瘤患者,采取隨機數(shù)字表法分為對照組與觀察組,每組各39 例。對照組中男20 例,女19 例;年齡32~65 歲,平均(47.11±2.23)歲;腫瘤位于右側的額葉19 例,右側的顳葉12 例,右頂枕葉4 例,左側額葉4 例;腫瘤直徑2~6 cm,平均(4.23±0.32)cm;病程10~283 d,平均(167.31±23.89)d。觀察組中男21 例,女18 例;年齡31~66 歲,平均(45.11±2.82)歲;腫瘤位于右側的額葉17 例,右側的顳葉14 例,右頂枕葉5例,左側額葉3 例;腫瘤直徑2.5~7.0 cm,平均(4.18±0.28)cm;病程12~276 d,平均(160.29±21.76)d。兩組患者一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P >0.05),具有可比性。本研究通過我院醫(yī)學倫理委員會的批準。

1.2 納入及排除標準

診斷標準:符合《2016 年WHO 中樞神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤分類總結》[4]中關于腦膠質(zhì)瘤的診斷標準;納入標準:均經(jīng)過臨床表現(xiàn)及MRI、CT 等影像學檢查后確診;臨床上表現(xiàn)出不同程度的顱內(nèi)高壓、癲癇、四肢運動、四肢感覺、記憶功能減退、語言功能障礙等癥狀;預計生存期在3 個月以上;簽署了關于本研究的知情權同意書。排除標準:合并嚴重肝腎功能障礙者、血管畸形及動脈瘤者;合并存在認知功能障礙者;精神類疾病者;語言能力障礙者;對植入卡莫司汀緩釋劑片有禁忌證者。

1.3 護理方法

對照組采用常規(guī)方法護理,包括監(jiān)測指標、健康教育、用藥指導、心理疏導等。

觀察組在對照組基礎上加用多學科護理照顧模式,方法為:按照醫(yī)院內(nèi)的實際情況,組成多學科照顧護理模式小組,組內(nèi)成員包括護士長1 名,康復科、營養(yǎng)科、心內(nèi)科、呼吸科等具有豐富臨床操作經(jīng)驗的護士1 名,保證每個參與人員有關于腦膠質(zhì)瘤患者5 年以上的操作及臨床護理經(jīng)驗,在正式實施護理前對組間護理人員的操作技能進行有效的培訓,定期延續(xù)學習,促進并提高護理人員的合作精神,針對患者病情特點、患者傾訴內(nèi)容、身心需求等,制訂多學科護理照顧模式方案,具體實施的方法如下:

①心理護理干預及健康教育。護理人員加強與患者之間的溝通與交流,多使用微笑、觸摸及交談等親切的溝通技巧,針對患者個體的家庭背景、來源收入、工作環(huán)境等進行判斷與了解患者所需要的心理疏導及健康教育方法,每日定期在病房或者是院內(nèi)請治療經(jīng)驗豐富的腦膠質(zhì)瘤患者開展相關的心理疏導講座,講座的重點圍繞如何緩解負性情緒來展開,以正確的態(tài)度面對疾病的治療及護理等,請治療預后效果較好的患者現(xiàn)身說法,并加強這些治療效果較好的患者與正在治療患者之間的溝通[5]。利用視頻、音頻、畫冊及板報等方式,采用淺顯易懂的語言向患者講解腦膠質(zhì)瘤的治療方法、護理重點及常見并發(fā)癥等,面對患者所提疑問給予耐心解答[6]。

②社會文化護理。護理人員組織患者及其主要照顧者共同參與社會文化護理,鼓勵患者與患者之間的文化交流及語言方面的溝通,每月舉辦1 次與疾病無關的愉快的文化相關的集體活動,包括簡單的有氧運動、健康的游戲、文藝匯演,也可舉辦與疾病知識相關的簡單的有獎知識問答與競賽。保留好主要照顧者的聯(lián)系方式,建立起多媒體溝通及交流平臺,包括微信、QQ 及郵箱等平臺,每周定期發(fā)放與腦膠質(zhì)瘤患者相關的各個方面的治療,包括預防、控制等。

③生理康復護理指導。護理人員根據(jù)患者日常飲食習慣制訂飲食護理方案,主要是指導患者如何正確的飲食,并提供有效的飲食健康教育,飲食方面鼓勵患者多進食高蛋白質(zhì)、低鹽、會維生素等流質(zhì)食物,或者是以半流質(zhì)食物為主,制訂出幾套合理的飲食方案,指導患者根據(jù)日常飲食習慣進行挑選。待患者生理指標穩(wěn)定后,護理人員指導患者進行肢體康復功能鍛煉,共同學習、以身示范,協(xié)助患者進行主動訓練及被動訓練,每日進行30 min 左右[7]。兩組均連續(xù)護理2 個月。

1.4 觀察指標

比較兩組患者術后心理波動、家庭功能及生活質(zhì)量。①心理波動。采用焦慮抑郁情緒量表(hamilton depression scale,HAMD)量表對兩組術前、術后6、24 h及出院時心理波動進行評估,得分越低,心理波動越小[8]。②采用家庭功能量表評價[9],項目包括問題解決、溝通、角色、情感反應、情感介入、行為控制與總的功能等,得分越低說明家庭功能越好。③采用簡明健康狀況調(diào)查問卷(short form 36 health survey questionnaire,SF-36)量表評價[10],主要包括生理功能(physiological function,PF)、生理職能(role physical,RP)、軀體疼痛(body pain,BP)、總體健康(general health perceptions,GH)、生命活力(vital-ity,VT)、社會功能(social function,SF)、情感職能(role emotional,RE)及精神健康(mental health,MH)共8個維度,得分在0~100 分之間,得分越高說明生活質(zhì)量越高。

1.5 統(tǒng)計學方法

采用SPSS 18.0 對所得數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析,計量資料采用均數(shù)±標準差()表示,組間比較采用t檢驗,計數(shù)資料采用百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

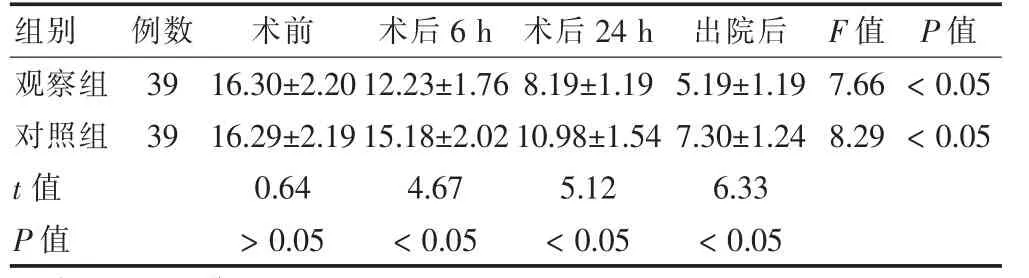

2.1 兩組患者護理不同時間點HAMD 量表比較

兩組護理前HAMD 量表評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P >0.05);兩組術后6、24 h、出院后的HAMD量表評分均低于術前,且觀察組術后6、24 h 及出院后HAMD 量表評分低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P <0.05)。見表1。

表1 兩組患者護理不同時間點HAMD 量表比較(分,)

表1 兩組患者護理不同時間點HAMD 量表比較(分,)

注:HAMD:焦慮抑郁情緒量表

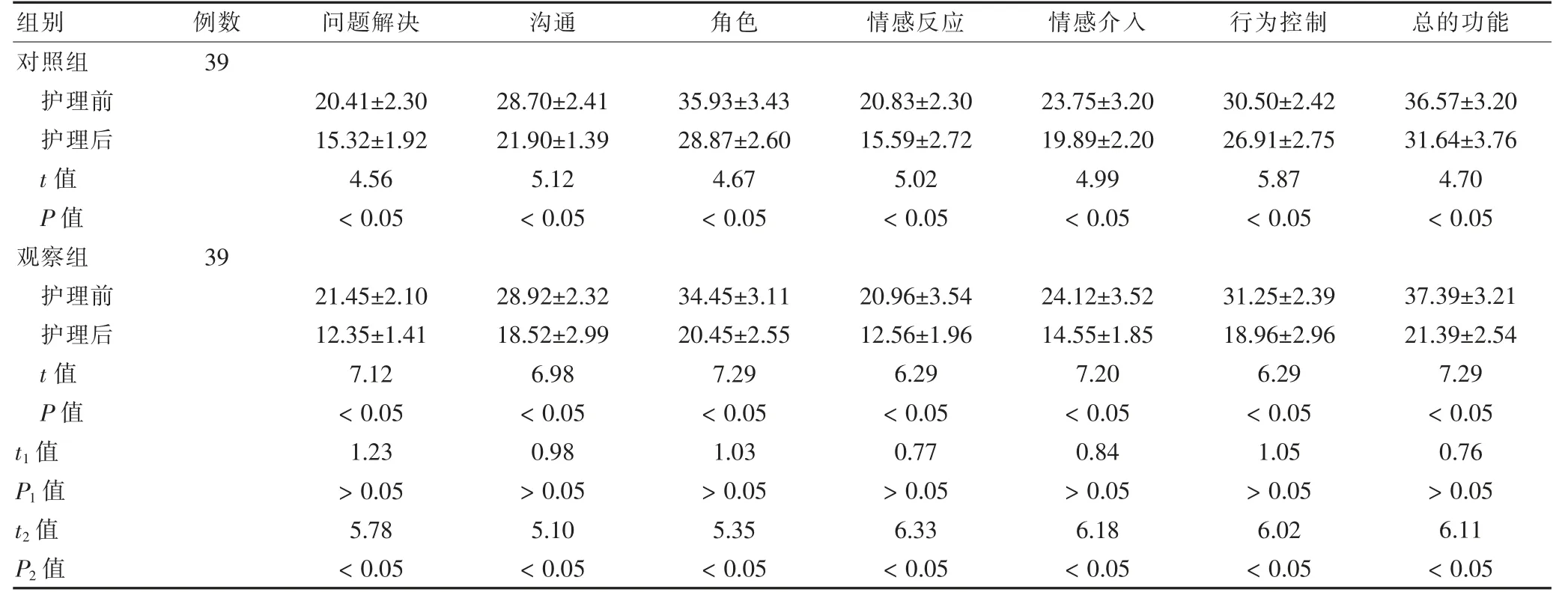

2.2 兩組治療前后家庭功能情況比較

兩組患者護理前比較,問題解決、溝通、角色、情感反應、情感介入、行為控制與總的功能評分差異均無統(tǒng)計學意義(P >0.05)。兩組護理后與護理前比較,問題解決、溝通、角色、情感反應、情感介入、行為控制與總的功能評分均降低,且觀察組護理后上述評分均低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P <0.05)。見表2。

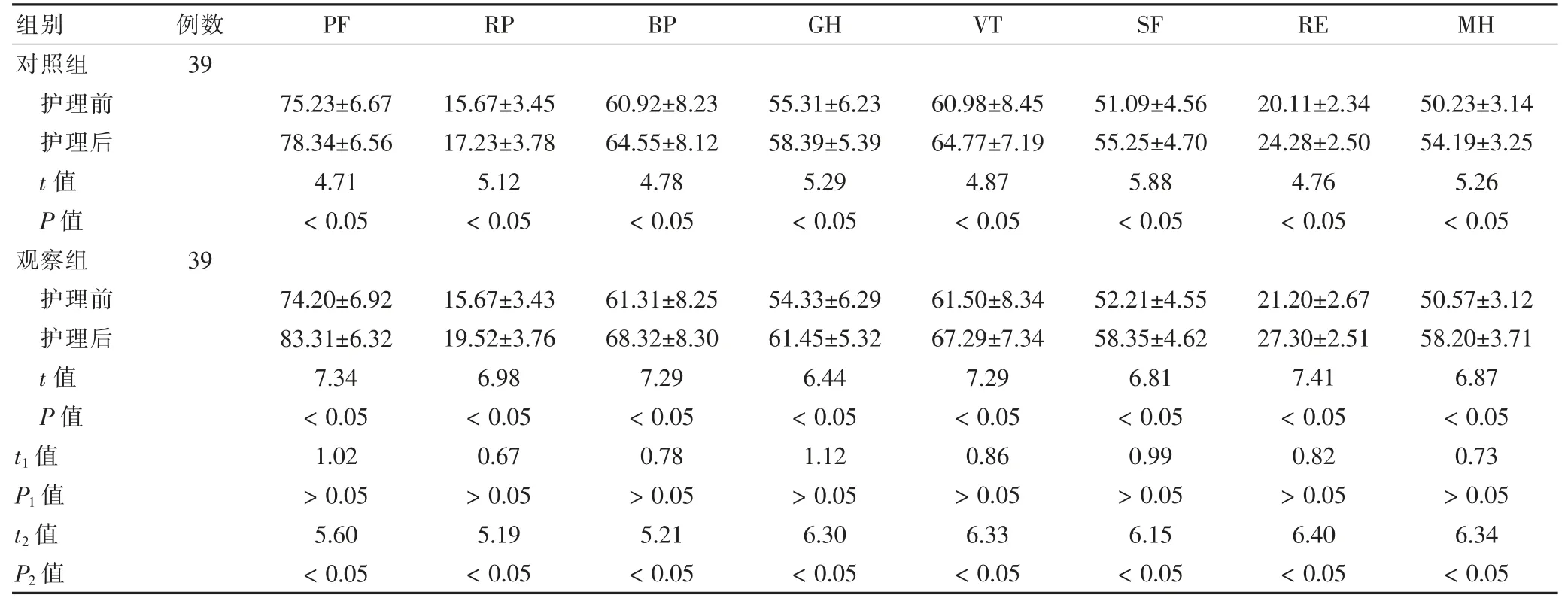

2.3 兩組患者護理前后SF-36 生活量表評分比較

兩組護理前各生活質(zhì)量評分比較,差異均無統(tǒng)計學意義(P >0.05)。兩組護理后與護理前比較,PF、RP、BP、GH、VT、SF、RE 及MH 評分均升高,且觀察組護理后上述評分均高于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(均P <0.05)。見表3。

表2 兩組患者治療前后家庭功能情況比較(分,)

表2 兩組患者治療前后家庭功能情況比較(分,)

注:t1、P1值:兩組護理前比較;t2、P2值:兩組護理后比較

3 討論

腦膠質(zhì)瘤是臨床上常見的疾病,有研究[11-13]報道指出,由于惡性腦膠質(zhì)瘤具有侵襲性生長的特點,在疾病發(fā)生發(fā)展過程中,通常表現(xiàn)出迅速降解細胞外基質(zhì),破壞血腦屏障等一系列的病理改變,可對患者的腦組織造成較大影響。目前,臨床上對于腦膠質(zhì)瘤仍以治療為主,該手術具有創(chuàng)傷小、安全、恢復快等特點,但同時對臨床護理方法提出了更高的需求,目的是為了保證患者能夠具有良好的預后[14-16]。多學科護理照顧模式作為一種新型的護理方法與手段,在常規(guī)的護理基礎上出發(fā),將不同學科的護理人員相互結合,從而有效地提高患者及其家屬對于疾病的正確認知,在提高護理服務質(zhì)量的同時,更好地維護患者的生命健康,幫助形成一個良好的自我護理行為及模式,使其更好地接受個體化的護理方案,切實的改善患者的生存質(zhì)量[17-18]。

近年來,我院開始將多學科護理照顧模式應用于腦膠質(zhì)瘤患者的治療過程中,一方面通過促進改善臨床護理結局,另一方面幫助患者獲得良好的規(guī)范化的個體診治方案,促進并幫助多學科的共同參與,在根本上提高護理效果,以及對疾病的正確認知水平,也在根本上提高自我護理能力[19-21]。本研究中,觀察組術后6、24 h 及出院后HAMD 量表評分,低于對照組,結果顯示,通過多學科照顧模式能夠有助于緩解患者心理波動,原因是此種護理方法從各個方面強調(diào)給患者提供細節(jié)護理,不僅能全程、動態(tài)的觀察患者病情變化及康復進程,還能從康復護理、營養(yǎng)、心理學、早期恢復等角度進行干預,有助于改善患者預后,提高手術成功率,幫助患者術后恢復[22]。另外,患者的家庭功能以及生活質(zhì)量均得到了不同程度的改善,結果提示,將多學科護理照顧模式應用于腦膠質(zhì)瘤術后中,通過組建多個學科的合作護理小組,吸納各個學科護理方面的優(yōu)勢,共同學習關于腦膠質(zhì)瘤的專業(yè)知識以及全面護理的概念,將患者作為護理工作的中心,從而更好地幫助患者積極解答所存在的相關問題,有效防止疾病惡化的同時,幫助患者更好地融入家庭及社會生活,從根本上提高患者的家庭功能以及生活質(zhì)量[23-25]。

表3 兩組患者護理前后SF-36 生活量表評分比較(分,)

表3 兩組患者護理前后SF-36 生活量表評分比較(分,)

注:t1、P1值:兩組護理前比較;t2、P2值:兩組護理后比較。PF:生理功能;RP:生理職能、BP:軀體疼痛;GH:總體健康;VT:生命活力;SF:社會功能;RE:情感職能;MH:精神健康

綜上所述,將多學科護理照顧模式應用于腦膠質(zhì)瘤術后中效果理想,能降低患者心理波動,改善家庭功能,促進提高生活質(zhì)量。