地方師范院校校本課程資源的開發與利用研究

楊秀香

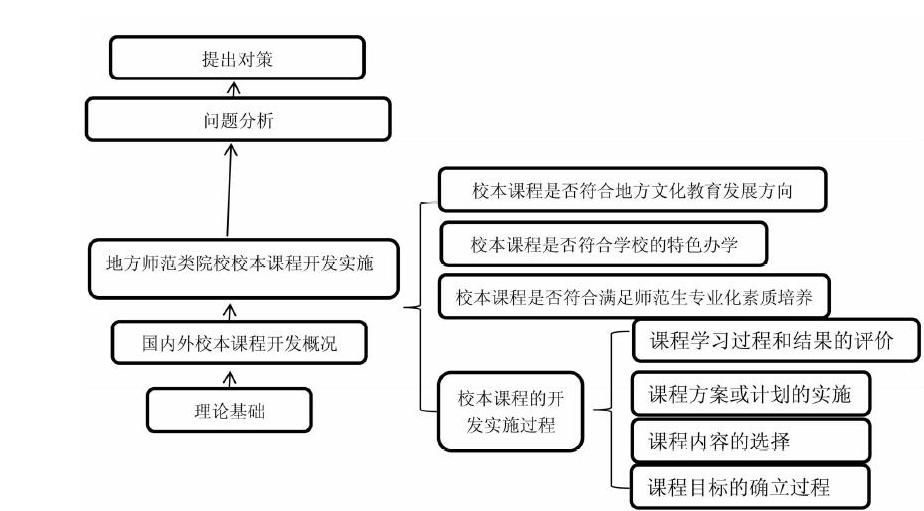

摘 要:地方師范類院校校本課程資源的開發與利用研究,綜合國內外研究成果,針對地方師范類院校課程目標的確立,課程內容的選擇,課程方案或計劃的實施,課程學習過程和結果的評價展開,探索學校面向地方,培養適應地方發展,符合地方實情的師范類學生,無論從地方的教育發展還是學生的創新培養都具有實踐價值。

關鍵詞:地方師范類院校;校本課程;資源的開發與利用

一、地方師范類院校校本課程資源開發與利用的價值與意義

黨的十九大提出教育戰線一定要立足新時代、把握新形勢,切實加快教育現代化的責任感緊迫感。校本課程資源的開發與利用更好地創造出個性化的教育服務,促進學生的個性與潛能發展,更好的實現教育要滿足群眾多層次多樣化的需求。學校特色發展的最終目的在于促進學生個性發展和學校效能的提升,而校本課程是實現這一目標的重要載體。特色發展作為促進學校改進的基本策略,是世界范圍內學校變革的基本趨勢,也是我國基礎教育改革和發展的戰略走向,重塑教學環節和學習生態,改革創新的教育模式,使之更好地促進因材施教,縮小差距,共享發展,為億萬學生提供更加多樣更高質量的教育。理清校本課程與學校特色建設的關系,充分開發與利用校本課程資源,對實現課程改革與學校改進顯得十分必要。校本課程資源的開發與利用,切實注重融合發展、共建共享,齊心協力推動教育改革。師范院校校本課程的引入特別有利于地方學校特色辦學改革,有利于為區域教育文化事業服務,有利于培養和造就從事素質教育的教師資源。基于地方發展特色和需求的針對性,師范類院校進行校本課程資源開發與利用,著力研究地方師范類院校校本課程資源開發與利用,綜合國內外研究成果,針對地方師范類院校的課程目標的確立,課程內容的選擇,課程方案或計劃的實施,課程學習過程和結果的評價展開研究,既彌補了理論上的空缺,又有實踐指導意義。

二、國外校本課程資源開發與利用的研究現狀

校本課程起源于20世紀60年代,一些西方發達國家教育民主化運動。在這個過程中,澳大利亞,日本,美國分別實行了適合本國國情的,具有本國特色的教育實踐。

澳大利亞校本課程開發經驗:校本課程開發涉及學校的部分工作,教師參與有關課程開發和實施的決策,涉及教師傳統角色的轉變,校本課程開發的理想狀態是一個由師生、社區成員共同參與的持續的動態的過程,需要各種支持結構,中央、地方和學校在校本課程開發中有不同的地位與責任。

日本校本課程開發經驗:日本校本課程開發特色鮮明,強調學生的多樣化培養。進入21世紀,日本學校實行完全的一周5日制教育,在這樣寬松的教育氛圍中,促使學生主體地、自律地投入學習。日本的高中課程降低了必修課的分數要求,增設特色校本課程,例如:戲劇、攝影、旅游、職業、技術,或是跨數學、理科等學科的“科學”,以及傳統表演藝術、傳統音樂、茶道、和服、傳統工藝為內容的“日本文化”和以國際關系為背景的文化。

美國校本課程開發經驗:美國的校本課程開發主要體現了各級各類課程開發的法律保障。美國課程開發是實行“國家—地方—學校”三級管理模式。在這種模式下,聯邦和州的管理職責主要是通過法規和教育行政部門的政策來體現;各學區則依據相關法律和上級政策開發具有地域特色的課程,并具體指導學校開發校本課程;學校的校長和教師們有權力根據教學實際,參與本社區和學校的課程開發和具體實施計劃的編制。

三、國內校本課程資源開發與利用的研究現狀

國內關于校本課程的研究成果豐富,下面從校本課程的理論思考方面、校本課程建設和根對培養方向的校本課程研究成果這三方面展開。

(1)校本課程的理論思考方面,廖哲勛對校本課程進行本土化定義,認為校本課程不是一種課程類型,而是屬于課程管理方面的一個范疇,是正在形成之中的同我國三級課程管理體制相適應的技術教育新課程體系中的一個組成部分。該學者認為校本課程有三種屬性,分別為關聯性,校本性和可選擇性。毛紅芳等通過SPSS軟件對歷年校本課程研究內容進行分析總結出要加強校本課程系統研究;強化校本課程最基本、最內在的元素研究;校本課程研究要與學生的學習和發展緊密聯系,加強校本課程的課程領導力等問題。

(2)校本課程建設方面:李永生認為學校應根據現有條件,制定課程改革方案和實施指南,將不同類型的課程細化成“課程菜單”,為了確保校本課程建設,學校應成立以校長為組長的校本課程建設領導小組,建立老、中、青三類教師相結合的培訓機制。校本課程建設的核心是特色培植,認清教師在校本課程特色培植中的角色,抓緊資源開發,構建特色培植機制。

(3)根對培養方向的校本課程研究:學者通過細化培養方向分別從不同方面研究校本課程開發。董翠香等學者從體育專向化的校本課程開發出發,研究了校本課程模式、改革方法。張炳意,富康等學者分別就推進農村學校校本課程建設的模式與路徑和遠程教育對西部農村校本課程開發的影響,和校本課程開發對農村初中學生素質教育的重要影響展開研究。羅水貞、張震兩位學者以高職院校的校本課程開發為研究對象,分別論述了高職院校校本課程開發的現狀及其對策和對高職院校教師的教育技術的校本培訓。

四、地方師范院校校本課程的開發與利用實踐技術

1)校本課程開發的過程是學校在國家及地方制定的課程綱要的指導下引入課程,選擇課程,改編課程,整合課程的過程。這一過程自身就有很強的社會實踐意義,它能夠幫助高校形成合理科學的課程體系,助力高校人才培養。地方師范類院校,面向地方,需要培養適應地方發展,符合地方實情的師范類學生,從地方的教育發展與學生的創新培養兩方面整合課程,體現學校的辦學理念,在實踐中表現為學校的校風校貌,畢業生的獨特素質。因此校本課程資源的開發與利用改變了歷史上課程變革所遵循的自上而下,由中心到外圍的集權模式,引入校本課程概念,在地方師范類院校中探索一條自下而上,遍地生根的滿足學生發展,適合學校發展,符合地域發展的課程開發的路徑。

2)沿著校本課程開發的總體趨勢,分別從微觀的課程規劃、設置、實施和宏觀的同地域特色,學校發展,人才培養是否匹配兩個方面展開研究,一是對地方師范類院校的課程目標的確立,課程內容的選擇,課程方案或計劃的實施,課程學習過程和結果的評價進行統計、調查分析,其次是研究地方師范類院校的校本課程開發是否符合學校辦學特色、符合區域文化教育發展方向、促進師范類學生專業化素質的提升。探索符合學校的特色辦學,又符合區域發展需要還能促進學生科學培養的地方師范院校校本課程開發與利用的路徑。

[參考文獻]

[1]毛紅芳,馬瑩.我國校本課程研究的知識圖譜分析[J].教學與管理,2018.(4):22-25.

[2]仰慧,特色培植:校本課程建設的核心[J].當代教育理論與實踐,2017(4):21-25.

[3]肖林元,校本課程的建設性缺失與矯正對策——以南京地區校本課程建設為例[J].課程.教材.教法,2015(03):95-99.

[4]董翠香,以大課間體育活動為特色的體育校本課程模式案例研究[J].西安體育學院學報,2008(01):103-113.

[5]季曉靜,王健,黃號號,王薇,賈萍.對體育校本課程的思考[J].北京體育大學學報,2010.(6):81-83.

[6]張炳意.區域推進農村學校校本課程建設的模式與路徑——甘肅省義務教育校本課程示范建設項目探究[J].課程教學研究,2012(12).

(渭南師范學院 數學與統計學院,陜西 渭南 714099)