遂寧市五彩繽紛濕地公園景觀生態現狀調查與研究

祝元春 李果 任為 管運峰

摘要:對四川省遂寧市五彩繽紛濕地公園進行了現場調查和研究,主要從生態景觀型防洪堤的改造、濕地植物群落以及水景處理3個方面入手,從生態和景觀兩方面綜合考慮,對該公園的優缺點進行了評價,以期為該公園的后續發展管理提供可行的建議與方法,同時為我國其它具有類似條件的城市或地區的灘涂濕地的開發建設做有益的探索,具有一定的借鑒與參考意義。

關鍵詞:灘涂濕地;生態景觀型防洪堤;濕地植物;濕地水景

中圖分類號:TU986文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)17-0047-06

1引言

近幾十年來,我國城市加強了對濕地的開發利用,但在實踐中發現,城市濕地建成后的景觀生態情況存在諸多問題,例如植物群落的配比及更替、城市河道自然化、防洪堤的景觀化處理、配合微地形變化的植物配置等。此次調查研究即是以遂寧市五彩繽紛(灘涂)濕地公園作為調研基礎,通過調查其景觀生態現狀,從而研究得出其在景觀生態方面存在的問題和優勢,以期為該公園的后續發展管理提供可行的建議與方法,同時為我國其它具有類似條件的城市或地區的灘涂濕地的開發建設做了有益的探索,也有一定的借鑒與參考意義。

2相關概念

2.1濕地及灘涂濕地

濕地是介于水體和陸地之間的生態交錯區。美國魚類和野生生物保護機構(1979)對濕地的定義為:濕地是陸地生態系統和水生生態系統之間的過渡地帶,該地帶水位經常接近或處于地表面,或者有淺層積水。濕地一般具有以下三大特征:至少周期性地以耐濕植物或水生植物為優勢植物種;底層土主要是濕土;在每年的生長季節,底層水飽和或淺淹水。濕地僅占地球表面積的6%,卻為地球上20%的己知物種提供了生存環境,是地球上生產力最大的生態系統之一,起著穩定水文干擾、凈化水質、改善氣候、維系生物多樣性、維護區域生態平衡等作用。

灘涂是海灘、河灘和湖灘的總稱,指沿海大潮高潮位與低潮位之間的潮浸地帶,河流湖泊常水位至洪水位間的灘地,時令湖、河洪水位以下的灘地,水庫、坑塘的正常蓄水位與最大洪水位間的灘地面積。在地貌學上稱謂潮間帶,也是濕地的一種。由于潮汐的作用,灘涂有時被水淹沒,有時又出露水面,其上部經常露出水面,其下部則經常被水淹沒。

2.2防洪堤和生態景觀型防洪堤

2.2.1防洪堤

防洪堤是為了防止洪水泛濫、控制河流,在漫長發展歷史中所尋找到的重要解決方法。其目的是為了維護人民的正常生活,也能夠減小洪澇災害所帶來的損失,從而保障城市的正常發展。防洪堤的基本功能:一是防洪,抵抗自然水害;二是作為人類親水的活動場所。

2.2.2景觀生態型防洪堤

近年來,城市建設越來越注重生態問題,而河流也是城市中最具有吸引力的景觀之一,具有完整功能并且具有生態景觀效益的防洪堤就成為了濱水建設中的重要課題。景觀生態型防洪堤是指兼具景觀與生態功能,并能承載當地特色文化的防洪提。景觀生態型防洪堤的基本功能有以下幾點。

(1)生態功能。帶狀防洪堤對整個濱水區的植物群落的整合起到了非常重要的作用,形成了具有良好生態效益的綠色廊道。帶狀的植物分布有利于沿水系形成線性的綠色景觀,在凈化水體和減輕空氣污染方面具有重要生態價值。

(2)景觀功能。景觀生態型防洪堤形成了線狀景觀,與江水一起形成了空間較大的親水場地。岸邊精心的植物配置,成為了富于特色的江邊“綠線”,將以往光禿禿的岸邊變成了賞心悅目的江岸線。其次,植物的多元性將水體、防洪堤、地形變化等有機地統一在一起,既增添了江邊色彩,又改善了江邊小氣候。

(3)文化功能。如果進行深度的文化發掘和景觀規劃,濱江區域可以成為城市或地區的特色地標。植物本身并不具有特別的意義,但是當與不同的文化融合之后,便可以產生不同的文化展示效果。

3研究區概況

以遂寧市五彩繽紛濕地公園為例,該公園(圖1)位于涪江三橋以前,近鄰遂寧市行政中心。在其中充分利用寬闊的濱水灘涂建立了300畝濕地公園即遂寧市五彩繽紛(灘涂)濕地公園,其內具有生態科技體驗中心,生態體驗廣場,植物博覽廣場,生態茶室等配套建筑設施。該場地原為農耕破壞的河灘土地,經過項目規劃與建設變廢棄灘涂為生態濕地。經過重建的區域水體復現自然清潔,遼闊的水域又為野生動植物提供了多種棲息地。利用原混凝土渠化的防洪堤岸化防洪大壩為優美岸線,從而將原防洪堤岸這種危險的地帶靈動幻變成可親近、可體驗的自然城市景觀。該項目在設計與建設過程中結合當地特殊的用地條件,盡可能地保存了自然原生態的元素,減輕環境負荷,有效保持了當地環境的完整性,真正體現人與自然自由交流的和諧境界。

4濕地公園景觀生態現狀調查與研究

4.1景觀生態型防護堤調查與研究

4.1.1景觀生態型防護堤常見做法

4.1.1.1植物覆蓋或遮擋

(1)草皮覆蓋。通過人工植草、鋪草皮或和土工織物聯合利用形成的生態防洪堤類型。

(2)垂吊植物覆蓋。在防洪堤頂部邊緣種植可懸垂植物,當其生長到一定長度后,可以遮擋一部分防洪堤起到修飾作用;或者在堤腳處設置種植溝槽,在其中種植攀援型藤蔓植物(如常春藤),通過人工干預使其沿堤表面向上生長從而形成較為柔軟的綠植表面。

(3)喬木或水生植物遮擋。利用植物弱化硬質防洪堤的方式,耗資小、工作量小且當植物開始穩定生長之后,不再需要有較大的管理投入。但需要注意的是,植物本身的局限性會限制此種方式的大面積應用,在實際應用過程中,需要考慮植物的生長情況以及所必需的生長條件,以及達到規劃的目的需要多少的時間,同時,實際操作中,植物生長所需的土壤量、防洪堤表面溫度等都是影響植物存活的關鍵所在。

4.1.1.2局部改造堤面為可種植空間

(1)針對流速平緩、水位變化不大的河流,可以將堤面局部改造成植草格。一般植草格的原料是高強度塑料,其中包含有土壤和種子。比如映秀漁子溪景觀河堤的改造就是采用這種方式,只花費了3個月,植被便覆蓋了河堤。

(2)石籠或各種石塊創造多孔隙的生長環境。沿堤面放置規則石籠,覆蓋堤表,由于縫隙較大較多,從而可以提供給植物較為豐富的生長空間,在長時間的自然環境的作用下,堤表會生長出繁盛的植物。此種方式能夠獲得自然且和諧的河岸景觀,但需要從局部改造硬質防洪堤,需要較大的工程量和投入,因此不太適合大面積應用,否則改造成本較高。

4.1.1.3改陡堤為緩土坡

沿堤面覆土,使得堤表傾斜度放緩,坡底用條石、石籠等方式固定,避免滑坡。再于土表種植適量小型植物或覆蓋種植網,以固土防止水土流失。坡底也可種植深根型喬木或灌木,固定土坡。

4.1.1.4裝飾硬質堤面

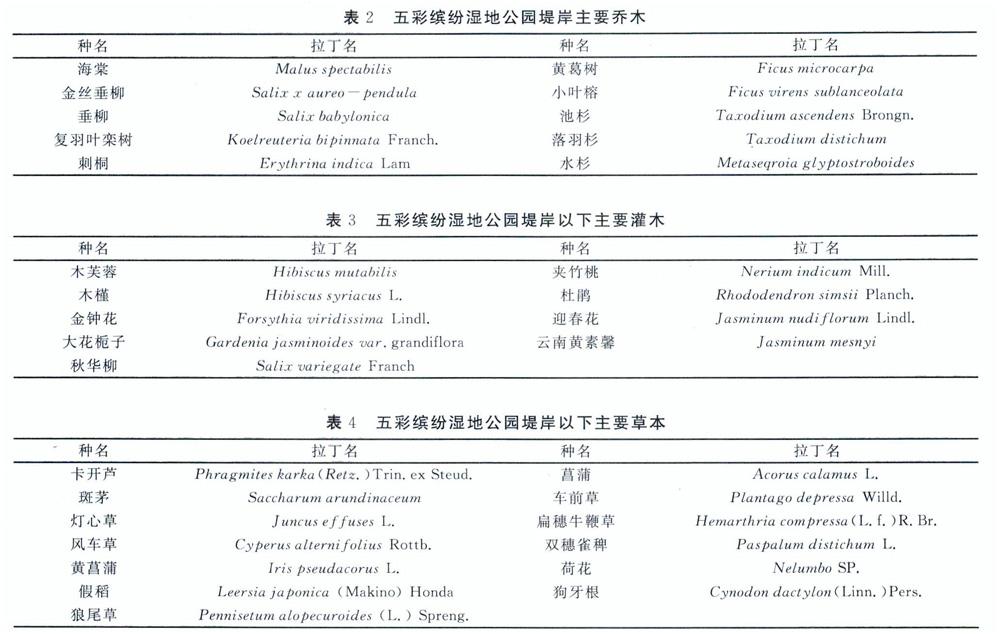

直接用雕刻、書法、壁畫等形式對硬質堤面進行裝飾,既能達到美化效果,也能作為文化宣傳之用。成本較高,不適合大面積應用。適用于視線較為開敞處,作為點景使用(表1)。

4.1.2五彩繽紛濕地公園景觀生態型防護堤現狀調查

該公園所涉及河岸線長度近8km,通過現場調研,可將其中防洪堤處理方式分為三類。

(1)植物覆蓋或遮擋。堤頂邊緣放置木制花箱,花箱內植物懸垂而下,增加了硬質堤岸表面的綠化量。堤腳種植常春藤,使其向上攀援覆蓋整個堤表(圖2),同時,也適當地有栽植楓楊等耐濕樹種于堤腳等處。

(2)在堤頂架空建造向水中延伸的景觀臺。景觀臺上做了詳盡的景觀設計,通過不同的植物分割景觀空間,利用不同高度的植物形成了錯落的垂直景觀結構(圖3)。景觀臺向水面凸出,一方面可有效遮擋硬質防洪堤,另一方面可便于市民的親水活動與景色欣賞,并且有效地擴大了防洪堤提供的場地范圍(圖4)。

(3)堤頂邊緣處設置景觀護欄,堤表不做處理(圖5)。

4.1.3小結

4.1.3.1優點

(1)堤頂劃分出了多層次空間,設置有多種寬度合適富于變化的廊道,有豐富的長凳、木椅、垃圾桶等基礎設施,有帶有遂寧本土觀音文化特色的鏤空燈柱,具有當地特色的花箱、樹池。

(2)植物方面,堤頂多采用鄉土樹種如黃葛樹、柚子樹、香樟等,堤腳處有楓楊等喬木,多數為錯落有致的各種灌木或草本,高大草本如卡開蘆、斑茅,中等高度的秋華柳、海棠,低矮草本細葉芒、假穗等。

(3)硬質堤面修飾方面,以堤頂為基礎擴大修建的觀景臺非常具有特色,結合了水岸景觀,又有效擴大了觀景面積,還巧妙地隱藏了其下的硬質防洪堤,是一種非常值得借鑒和嘗試的方式。

4.1.3.2缺點

(1)利用常春藤攀援覆蓋的防洪堤段的后期管理做得不是很好,一些堤面的常春藤生長狀況不佳,出現了部分死亡現象,裸露出了部分硬質堤面,十分影響整體景觀效果。

(2)公園內部分河段的防洪堤堤面沒有做任何處理,建議可以做適當的表面雕刻裝飾,正好呼應湖中的圣蓮島風景區。

4.2濕地植物景觀生態調查與研究

在城市或城市附近利用現有或已退化的濕地,通過人工恢復或重建濕地生態系統,具有物種及其棲息地保護、生態旅游和生態教育的功能。我國在城市濕地棲息地修復、城市濕地景觀建設、人工濕地水處理、濕地景觀價值評價等方面取得了很大成績,恢復重建了杭州西溪國家濕地公園、紹興鏡湖國家城市濕地公園、香港濕地公園、上海崇明東灘濕地公園等一批較為成功的濕地公園。

建設濕地時,在濕地的植物配置方面,不要只追求復雜的植物類型以及相當的觀賞價值,還應該將濕地的生態功能提到更重要的層面。要選擇在當地條件下,更具有生態價值的植物,從水質凈化、涵養水土、空氣凈化、吸收噪音等多角度考慮,還要關注濕地植物群落的優勢種組成,關注植物群落的動態變化。

4.2.1濕地植物選擇原則

(1)鄉土植物原則。氣候條件的差異會對濕地植物的生長、存活和凈化能力產生影響,因此,在植物造景時,應該優先考慮鄉土植物,要綜合考慮抗逆性、生長狀態、適應性等。

(2)物種多樣性原則。不同的植物其凈化能力不一樣,比如睡蓮對氮、磷的吸收能力較強,鳳眼蓮對重金屬的吸收能力較強。因此,首先應明確場地的功能,再具體根據其目的,選擇具有更高利用價值的植物組合。

(3)景觀效益原則。在植物配置中,景觀和生態應該一起考慮。從群落配置、合理布局與景觀美學等方面對植物進行調控和配置,以使其與周圍景觀融合成一體;綜合考慮植物的外形特點和生長期,對植物配置進行優化,形成類似于“喬灌草”的梯度化分布。

4.2.2濕地植物選擇應用調查與研究

濕地植物在園林中的應用形式有下面3種,五彩繽紛濕地公園堤岸的植物配置如表2~4所示。

(1)水面應用形式。在水面進行合理的水生植物的配置,可以營造出特殊的水面景觀,并且,可以起到空間延伸的效果。

(2)水邊應用形式。水邊的植物多分布于水邊淺水區,常見的植物主要有:蘆葦、香蒲、水菖蒲、鳶尾、再力花等,并且常常與景觀石;碎石塊或者文化標志等相搭配。

(3)岸邊應用形式。岸邊的植物配置可以使湖岸與水體融為一體,并對水面與水邊的景觀起到襯托與增色的作用。

4.2.4小結

4.2.4.1優點

(1)植物選擇。沒有一味追求豐富的植物種類,而是從生態、景觀等多方面出發,選取了具有特色的在當地可以較好地生長的觀賞植物如鳶尾科植物;另一方面,多采用鄉土性草本植物,播種時計算好種植密度,基本維持了植物配置的規劃效果。植物容易成叢,其他植物不容易侵入,且多為多年生植物,可以進行自我營養繁殖,減少人工維護作業。

(2)植物帶狀分區配置。總的來說就是常年洪水線以下種植耐水淹耐干旱的植物,常年洪水線以上種植喜水邊生長的植物,它們可適應短期偶遇的洪水。帶狀分區不僅使得植物能夠有更為適合的生態位,在景觀效果方面也更具有觀賞價值。并且,濕地中有橫貫其中的串珠狀水系,部分較大水洼中人工種植有荷花、睡蓮等植物,在其開花時節點綴于帶狀植物配置中,別具特色。

(3)季相變化。春季植物返青嫩綠色,春末夏季鳶尾類、荷花等成片花色,秋季香蒲、蘆葦花序,冬季枯黃色。四季均有可觀之景。

(4)外來有害植物。除了當地有的喜旱蓮子草(革命草)之外,沒有使用其它可以造成物種泛濫影響濕地生態環境的植物,如鳳眼蓮、水生美人蕉等。

4.2.4.2缺點

(1)冬季景觀相對單調,除開較少的常綠喬木如黃葛樹、蘆葦花序和常綠灌木等,其余均為一片枯黃之景。

(2)卡開蘆常與斑茅過高,使得河面或近水處與濕地中或堤頂缺乏視線溝通,造成景觀的隔斷。

(3)許多已修剪的植物枝葉等未能及時清理,堆積在棧道或小路旁邊,影響景觀效果,并且會對水質造成污染。

(4)在植物的選擇上,可以選擇一些具有觀賞價值的經濟作物,也可起到豐富季相景觀的作用。

4.3五彩繽紛濕地公園濕地水景調查與研究

4.3.1濕地公園濕地水景調查與研究

在灘涂濕地中如何設置自然美觀的水景,如何將濕地本身的自然條件結合起來,如何通過植物配置優化濕地生態景觀,以遂寧市五彩繽紛濕地公園為例進行探究。

濕地公園水景中常見的有荷花群落和蘆葦群落。荷花群落適合生長在1.2m以下的水體中,其繁殖能力較快,能很快地形成單種的植物群落。荷花群落在設計上可與搭配蘆葦、菖蒲、睡蓮、千屈萊等植物配置,能夠營造夏季、秋季的季相變化效果。蘆葦群落常大面積種植,在夏季或冬季都能產生很好的視覺效果,也能避免北方冬季景觀單一的現象,該群落一般還會與千屈菜、水蔥、槐葉萍等搭配,形成層次豐富的水景植物空間。

五彩繽紛濕地公園設計植物配置群落(圖6)主要以鄉土植物為主,主要水生植物群落有3大類,常用水生植物對水位的要求如表4所示。

(1)卡開蘆一斑茅一燈心草群落。該群落是濕地中面積最大的草本植物,分布在全園中,四季都能有很好的視覺效果,避免了景觀單一的現象。該群落還與風車草、窄葉十大功勞、狼尾草等進行設計搭配,形成了層次豐富的水景植物空間。

(2)荷花群落。荷花群落主要是分布在水系中水面較寬的區域。為了營造具有變化的水景空間,還設計搭配了蘆葦、菖蒲、睡蓮、千屈菜等植物,這樣豐富的植物搭配能夠營造出夏季的季相變化。

(3)燈心草一雙穗雀稗群落。該群落主要分布于濕地中坑洼區域,搭配卡開蘆、斑茅、風車草、菖蒲等植物,避免過于單調重復的淺水區水面景觀。

4.3.2小結

在景觀地形設計中,會遇到低洼貯水地、土質惡劣地、有特殊線路通過場所等特殊地形,應采用生態適應性設計理念,在原有的地形條件上,靈活的采用設計手法,處理各種難點,達到合適的公園地形建設模式。

但具體的處理方式,還要根據場地所需要達到的目的而定。以五彩繽紛濕地公園為例:對水景的處理結合了對采沙坑的利用,留下了面積較大的景觀湖,而且通過對小型采沙坑的串聯成功在濕地中嵌入一條水系,在公園中部形成了以串珠狀水系為視覺焦點的景觀核心,也為水生植物提供了生存空間,豐富植物種類,體現了生物多樣性。

人工景觀其外觀應自然,盡量與自然界的山水地貌形態相趨同,避免使人產生人造的、假的、非自然的觀感。地形改造、植物配置、岸線處理,都應力求“合自然之理”,使游人“得自然之趣”,才能滿足當今景觀生態化的發展需求和游人日益增長的返璞歸真、回歸自然的心理需求。

5結語

近年來,長江流域的許多城市開始興建沿江的濕地公園,遂寧市五彩繽紛濕地公園作為較早的一批灘涂濕地,本文通過對其進行實地調研,從以下3個方面進行了分析和探討。

首先,是硬質防洪堤的景觀生態化。硬質防洪堤無土壤覆蓋,無植物覆蓋,無景觀價值;在陽光直射的情況下具有較高的表面溫度,影響周圍小氣候;堤面對水流無阻擋作用,若遇上較強降雨,由堤表產生的水流沖刷將會對堤腳處的植物生長造成影響,文中提出了四大類、八小類的方法來解決這個問題。對于已建成的硬質防洪堤,需要從空間利用、景觀表現、生態作用等方面進行改進,充分利用植物的生態景觀作用,改善防洪堤周圍小氣候,美化周圍環境,同時也要關注后期管理和維護,注重可持續發展。

其次,是濕地植物的選擇和應用。濕地植物具有水體凈化、改善小氣候的生態價值,通過不同的植物搭配,也可以在濕地中營造出自然而優美的濕地景觀。且濕地中水生植物與陸生植物并存,具有豐富的物種多樣性,也可以為野生動物提供一定的生存空間。

最后,是濕地水景的處理。灘涂濕地富于地形變化,尤其在本文所選擇的五彩繽紛濕地公園中,又同時有著由于長久采沙所遺留的大小、分布都不均勻的采沙坑。如何能夠充分展現其生態和景觀價值,并且盡量控制其工程量和工程花費,并且使水景保持自然且具有當地文化特色,本文通過水系構建、水生植物配置和自然岸線3個方面進行了論證。事實證明,針對不同的場地,通過分析其場地特點,采用靈活的處理方式,是可以“化腐朽為神奇”,將并沒有優勢的場地做出超過其本身的價值,再結合植物、水系、文化景觀等,就可以充分發揮出其生態和景觀價值,也可以充分展示出當地的人文特色。