珊瑚礁白化危機(jī)

段景頤

2017年,新喀里多尼亞發(fā)生怪事:某些島嶼附近海水中,成片的珊瑚突然閃耀紫色熒光,格外顯眼。當(dāng)?shù)啬昙o(jì)最大的老人一輩子都沒(méi)見過(guò)這種景象。其實(shí),他們不知道這是珊瑚死前的獨(dú)特現(xiàn)象。熒光來(lái)自珊瑚體內(nèi)的熒光蛋白。水溫過(guò)高導(dǎo)致珊瑚蟲排出體內(nèi)寄生的蟲黃藻。沒(méi)有了蟲黃藻的阻擋,珊瑚熒光蛋白發(fā)出的熒光會(huì)更加顯眼,這才有了珊瑚發(fā)出熒光的現(xiàn)象。這種景象對(duì)珊瑚十分危險(xiǎn):沒(méi)有蟲黃藻這個(gè)主要營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)提供者,珊瑚終將死亡。

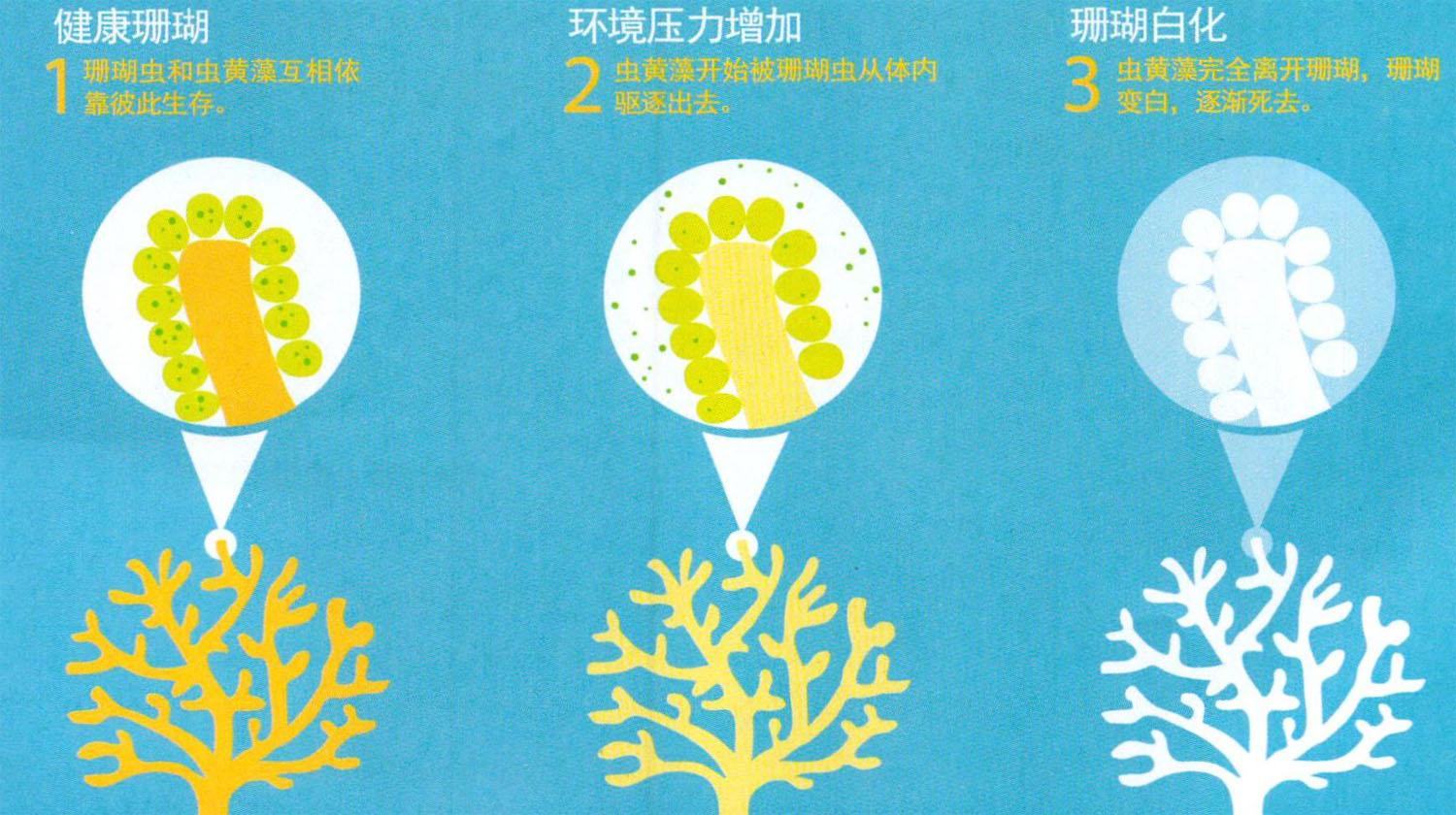

蟲黃藻和珊瑚分家除了造成珊瑚發(fā)光,更主要的影響還是造成珊瑚白化,這是因?yàn)樯汉鞯念伾鋵?shí)是珊瑚組織中蟲黃藻的顏色。珊瑚由碳酸鈣質(zhì)的珊瑚骨骼和珊瑚蟲構(gòu)成,在珊瑚蟲體內(nèi)又寄生著蟲黃藻。珊瑚蟲為蟲黃藻提供庇護(hù)所和二氧化碳來(lái)源,蟲黃藻則為珊瑚蟲提供糖,二者誰(shuí)也離不開誰(shuí)。

珊瑚白化

2018年,NDAA(美國(guó)大氣與海洋管理局)對(duì)外公布了一個(gè)驚人消息:2014~2017年的三年中,全球珊瑚礁經(jīng)歷了規(guī)模前所未有的白化。這三年間,全球海洋經(jīng)歷了前所未有的高溫,加上海洋污染和過(guò)度捕撈,多方面原因共同造成了這次“全球珊瑚大漂白”。

1911年,人類在美國(guó)佛羅里達(dá)州首次觀察到珊瑚白化現(xiàn)象。1929年,澳大利亞大堡礁出現(xiàn)珊瑚白化。在接下來(lái)的半個(gè)世紀(jì)中,珊瑚白化在全世界各地時(shí)有發(fā)生。進(jìn)入20世紀(jì)80年代,全球各地的珊瑚白化現(xiàn)象開始周期性出現(xiàn)。這時(shí)期科學(xué)家以為珊瑚得了病,但這種看法隨即被實(shí)驗(yàn)駁倒,因?yàn)槟芤鹕汉靼谆脑蛑挥幸粋€(gè):水溫上升2°C。

為什么海水溫度上升2°C,珊瑚的反應(yīng)會(huì)如此劇烈?對(duì)珊瑚來(lái)說(shuō),海水溫度就像人類的體溫。人發(fā)燒時(shí)身體會(huì)難受,珊瑚也如此。當(dāng)海水溫度升高時(shí),蟲黃藻會(huì)停止光合作用。珊瑚蟲會(huì)察覺(jué)到這種變化。也許是覺(jué)得蟲黃藻對(duì)自己不再有用,珊瑚蟲會(huì)將體內(nèi)的蟲黃藻排出體外。但因?yàn)槭チ酥匾臓I(yíng)養(yǎng)物質(zhì)提供者,珊瑚蟲會(huì)被逐漸餓死。

氣候變化對(duì)珊瑚礁的影響可分為三個(gè)階段:

幾年內(nèi):溫度升高導(dǎo)致珊瑚白化;

十幾年內(nèi):海洋酸化加劇珊瑚礁碳酸鈣結(jié)構(gòu)分解;

幾十年內(nèi):珊瑚礁結(jié)構(gòu)全面脆弱化,更難以抵擋海上風(fēng)暴引起的洶涌海流和侵蝕作用。

珊瑚礁是“海洋雨林”

珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)對(duì)海洋極為重要。雖然珊瑚礁只占海底總面積的1%左右,但是25%的己知海洋生物(包括魚類、甲殼類、棘皮動(dòng)物和海洋哺乳動(dòng)物等生物)的生存都依賴珊瑚礁。因此,珊瑚礁也被稱為“海洋雨林”。同時(shí),珊瑚礁還關(guān)系著全世界5億人的生活收入。

珊瑚礁中有軟、硬兩種珊瑚。如果把珊瑚礁比作一棟棟樓房,那么硬珊瑚就是構(gòu)建樓房的材料。硬珊瑚中的珊瑚蟲能合成碳酸鈣骨架。當(dāng)珊瑚蟲死后,它們形成的骨架留下來(lái),作為下一批珊瑚蟲的“地基”。軟珊瑚,顧名思義,不會(huì)合成碳酸鈣骨架,它們有著肥厚的肉質(zhì)組織,其中遍布著許多用于支撐肉質(zhì)組織的微小骨針。夜晚時(shí),蟲黃藻休息,珊瑚蟲開始活動(dòng)。珊瑚蟲從珊瑚的孔洞中伸出觸手,白天沉寂的珊瑚此時(shí)蘇醒過(guò)來(lái)。珊瑚蟲小小的觸手前端有刺細(xì)胞,能捕捉經(jīng)過(guò)的浮游生物。

多數(shù)珊瑚蟲都喜歡溫暖的海水,所以珊瑚基本只分布于熱帶海域。然而,如果海水溫度繼續(xù)上升,熱帶海域?qū)⒉辉龠m合珊瑚蟲生存。科學(xué)家們過(guò)去認(rèn)為,淺水珊瑚或許能向更深、更涼爽的水域遷移,尋找避難所。但珊瑚蟲體內(nèi)熒光蛋白機(jī)制的發(fā)現(xiàn)表明,“珊瑚搬家”沒(méi)那么簡(jiǎn)單。如果珊瑚無(wú)法靠自身合成熒光蛋白,就難以適應(yīng)低光照的深海。因此,并非所有的淺水珊瑚都有“搬家”這條退路。

防曬霜和沉船危害珊瑚?

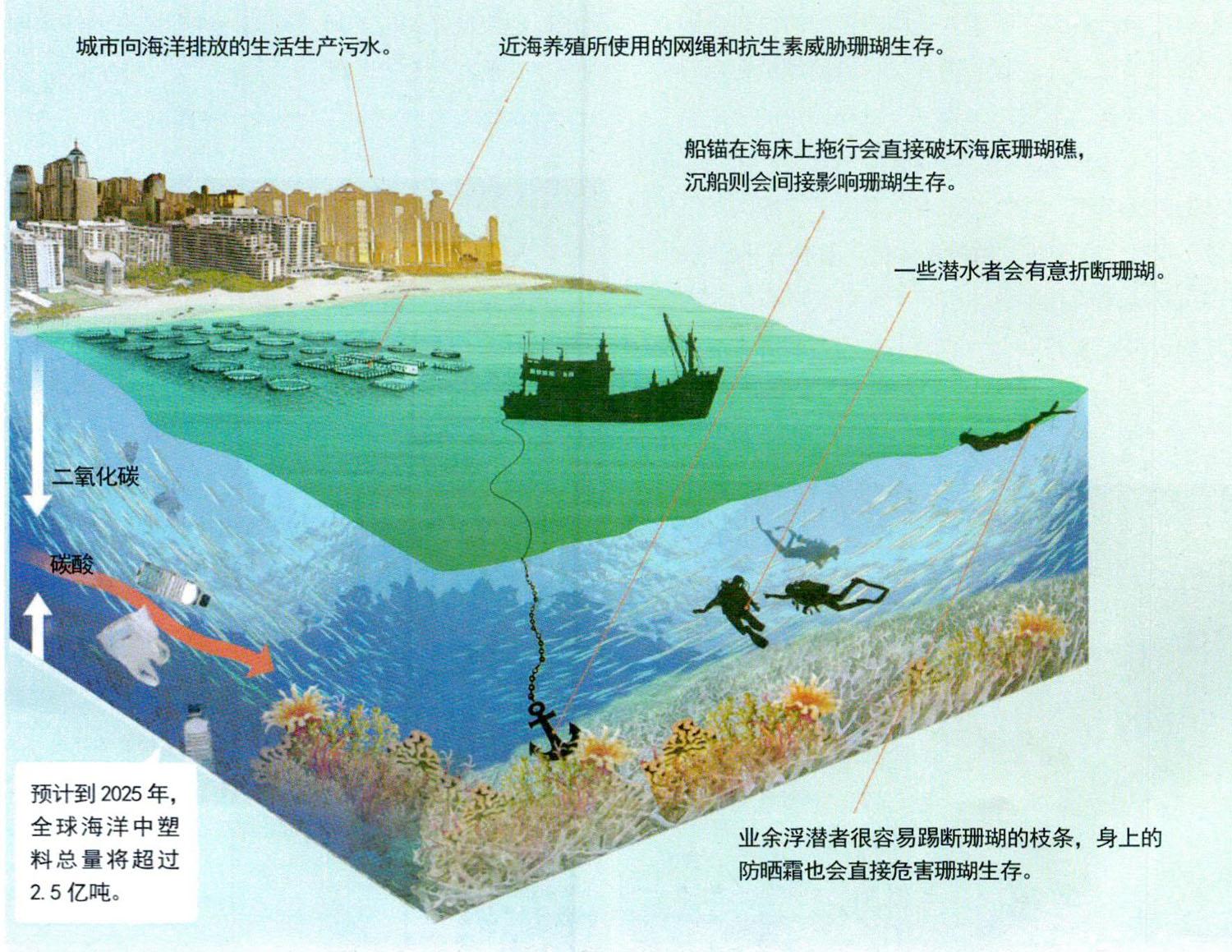

制造珊瑚礁的珊瑚蟲很脆弱,它們幾乎只能在溫暖、清澈、低營(yíng)養(yǎng)化的淺水中生活并繁衍。生活在太平洋遠(yuǎn)海島嶼周圍的珊瑚礁主要面臨兩大威脅。其一是氣候變化帶來(lái)的海水變暖。當(dāng)溫度過(guò)高,藻類會(huì)離開珊瑚,導(dǎo)致珊瑚逐漸白化。其二是海水酸化,珊瑚是珊瑚蟲沉積的碳酸鈣骨架。酸化的海水會(huì)讓碳酸鈣的腐蝕速度超過(guò)沉積速度,珊瑚就很難長(zhǎng)大。氣候變化可能導(dǎo)致海平面上升,熱帶風(fēng)暴頻率、強(qiáng)度和分布發(fā)生變化,洋流運(yùn)動(dòng)改變。這些變化可能會(huì)威脅全世界的珊瑚礁健康。

某些個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品也會(huì)危害珊瑚。2013年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)許多香皂、化妝品和體味遮蓋用品中含有的二苯甲酮一2對(duì)珊瑚蟲有巨大毒性。2016年,科學(xué)家在防曬霜中發(fā)現(xiàn)了另一種同樣對(duì)珊瑚有劇毒的物質(zhì):二苯甲酮-3。除了從游泳者身上直接溶入海水之外,這兩種物質(zhì)還會(huì)混在生活污水中,最終進(jìn)入大海。它們會(huì)破壞珊瑚蟲的DNA結(jié)構(gòu),造成珊瑚畸形,增加珊瑚白化風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致珊瑚蟲死亡。

沉船對(duì)珊瑚礁的影響巨大,尤其是位于太平洋遠(yuǎn)海島嶼附近的珊瑚。從目前收集到的大量沉船報(bào)告中,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)沉船附近的珊瑚礁普遍大面積消失。這其中,沉船直接砸壞的珊瑚礁還只是少數(shù),更多珊瑚礁消失是因?yàn)槌链尫诺蔫F。海水中突然出現(xiàn)的鐵元素導(dǎo)致肉質(zhì)藻類、藍(lán)綠藻墊、黑色的蘑菇珊瑚快速生長(zhǎng),搶占硬珊瑚的生態(tài)位,導(dǎo)致健康的硬珊瑚面積減少。其他危害珊瑚生長(zhǎng)的物質(zhì)還包括殺蟲劑、除草劑、涂料、重金屬、泄露的原油等等。

清理珊瑚垃圾

夏威夷主島西北方坐落著7座較小島嶼,被稱為夏威夷西北群島。因?yàn)檫@些小島嶼距離夏威夷主島較遠(yuǎn),因此罕有人踏足島上,群島附近的珊瑚礁也格外美麗。但即便地處偏遠(yuǎn),該地還是受到大量海洋垃圾威脅。夏威夷西北群島剛好位于北太平洋環(huán)流路徑上,因此大量海洋垃圾順著洋流移動(dòng)到夏威夷西北群島。垃圾給這里的珊瑚礁造成了麻煩。

2018年,NQAA的海洋垃圾處理小隊(duì)來(lái)到夏威夷西北群島,清理珊瑚礁上的垃圾。小隊(duì)成員駕船往返于島嶼之間,沿途搜尋水下礁石中被遺棄的漁網(wǎng)、塑料垃圾等廢物,并小心翼翼地清除這些危害珊瑚礁以及海龜、海獅等海洋野生動(dòng)物生存的垃圾。

“珍珠與赫密士環(huán)礁”周長(zhǎng)約22千米,乘坐小船執(zhí)行清理任務(wù)的小隊(duì)成員沒(méi)過(guò)多久就迷失在珊瑚礁中,找不到方向。鑒于環(huán)礁面積巨大,小隊(duì)成員首次采用小型無(wú)人機(jī)從天空拍攝環(huán)礁照片,用于尋找遺失的漁具。發(fā)現(xiàn)漁具位置后,他們乘坐小船前去打撈。被遺棄的漁網(wǎng)會(huì)磨損、折斷珊瑚礁,有些漁網(wǎng)的網(wǎng)繩有成年男人的手腕那么粗,其中一些和珊瑚礁融為一體,導(dǎo)致珊瑚蟲無(wú)法從海水中獲得食物。漁網(wǎng)纏上珊瑚礁后,幼年珊瑚很容易折斷,并吸附在浮球的網(wǎng)上,導(dǎo)致浮球重量增加,漁網(wǎng)整體沉入水下。在海浪和洋流帶動(dòng)下,漁網(wǎng)被帶至島嶼周圍的“沙邊界”,被較高的沙坡阻攔無(wú)法繼續(xù)前進(jìn),從而堆積在沙邊界外圍,形成一個(gè)環(huán)繞島嶼的垃圾帶。

修復(fù)珊瑚

珊瑚礁形成需要數(shù)千年,卻很容易毀于一旦。2017年,颶風(fēng)“哈維”席卷美洲,造成上千億美元的經(jīng)濟(jì)損失,也讓波多黎各附近海域的珊瑚礁大面積受損。2018年,不少民間組織和NOAA合作,對(duì)在颶風(fēng)中受損的珊瑚礁進(jìn)行修復(fù)。

搶救團(tuán)隊(duì)分為兩組。科研團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)調(diào)查海底環(huán)境并收集數(shù)據(jù),評(píng)估受損情況并劃出熱點(diǎn)修復(fù)區(qū)域。修復(fù)團(tuán)隊(duì)要潛入水下,從海底挖掘折斷的珊瑚,用小刀將海床上的沉積物和生物墊刮掉,再用特殊配方的水泥把折斷的珊瑚重新固定在硬質(zhì)海床上。20世紀(jì)踟年代,科學(xué)家首創(chuàng)用水泥加石膏混合物修復(fù)珊瑚的技術(shù)。這種混合物在水下也能快速硬化,因此被全球珊瑚修復(fù)工作者廣泛使用。除了水泥,還可以用尼龍?jiān)鷰⑿K珊瑚固定在被稱為珊瑚苗圃的架子上,等到小珊瑚長(zhǎng)大再把它們固定到海床上。此外,還可以用釘子將散落在海底的小塊珊瑚重新移植到珊瑚礁上。

除了直接修復(fù),珊瑚也可以人工培養(yǎng)。最簡(jiǎn)單的方法是收集珊瑚的斷枝。一個(gè)海灣一次退潮會(huì)將大量斷枝沖上岸。收集來(lái)的斷枝被固定在海底人造支架上生長(zhǎng)。除了斷枝,每逢珊瑚生殖季到來(lái),人們可以采集到大量的珊瑚蟲的精子和卵子。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室育種,并在海洋中將珊瑚養(yǎng)殖到適合的大小后,就可以將小塊珊瑚移植到珊瑚礁上。

珊瑚對(duì)海洋的重要性,就像樹木對(duì)于森林。既然我們離不開樹木,那么我們也同樣離不開珊瑚。

(責(zé)任編輯王川)

評(píng)估珊瑚礁健康狀況的手段

快速生態(tài)評(píng)估:水肺潛水員沿珊瑚礁最長(zhǎng)對(duì)角線游泳行進(jìn),并在需要時(shí)停在珊瑚礁上方拍攝和記錄珊瑚及魚類等生物。

遠(yuǎn)程攝像機(jī)調(diào)查:調(diào)查人員遠(yuǎn)程操縱水下攝像機(jī)捕獲底棲棲息地和珊瑚種群的鏡頭。

海水化學(xué)分析:對(duì)海水進(jìn)行采樣,以監(jiān)測(cè)其溫度、鹽度、養(yǎng)分和酸化程度,并與長(zhǎng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

珊瑚生長(zhǎng)率:珊瑚“核心”有年輪,可用于判斷珊瑚年齡。

碳酸鈣沉積速度:在珊瑚礁上安裝“鈣化吸附裝置”,測(cè)量碳酸鈣沉積速度。

生物侵蝕率:海水酸化會(huì)腐蝕珊瑚礁。如果珊瑚礁的侵蝕速度超過(guò)其生長(zhǎng)速度,珊瑚骨架將會(huì)變?nèi)酰罱K,大型珊瑚礁將被分解為碎石、沙子和淤泥。

珊瑚礁生物多樣性:檢查珊瑚礁的生物多樣性和群落結(jié)構(gòu)。

冷水珊瑚

暖水珊瑚一般都生活在陽(yáng)光充足、距離海面50米以內(nèi)的溫暖淺海.不過(guò),一些珊瑚也生活在50-3000米的不透光區(qū),它們被稱為冷水珊瑚。目前冷水珊瑚的生存深度紀(jì)錄是6300多米。和主要為礁狀的淺水珊瑚比較,冷水珊瑚多為樹狀、羽狀、柱狀或扇狀,某些冷水珊瑚可高達(dá)數(shù)米。冷水珊瑚和海綿是許多魚、蝦、蟹等動(dòng)物的棲息地。

冷水珊瑚主要生長(zhǎng)在強(qiáng)洋流對(duì)流區(qū)的碳酸鹽巖上,這里暗流洶涌。強(qiáng)洋流對(duì)流催生了局部垂直湍流,在營(yíng)養(yǎng)豐富的淺海和貧瘠的深海之間開辟了一條條垂直的“食物快速通道”,淺海豐富的有機(jī)質(zhì)被運(yùn)送到深海。冷水珊瑚只要棲息在垂直湍流經(jīng)過(guò)的地方,就能捕獲來(lái)自淺海的藻類和浮游生物。海山和海底峽谷也是冷水珊瑚的主要棲息地.

珊瑚熒光

生活在淺水海域的珊瑚會(huì)發(fā)出綠色熒光,這是因?yàn)樯汉飨x體內(nèi)的熒光蛋白能夠吸收陽(yáng)光中強(qiáng)烈的紫外線,并轉(zhuǎn)化為其他波長(zhǎng)的光釋放出來(lái),避免珊瑚蟲的遺傳物質(zhì)受損。熒光蛋白就好像珊瑚的“防曬霜”。深海珊瑚不需要“防曬霜”,那這熒光對(duì)冷水珊瑚有什么用?直到2017年科學(xué)家才找到答案。原來(lái),珊瑚是利用自身合成的熒光蛋白為蟲黃藻補(bǔ)光。科學(xué)家發(fā)現(xiàn),某些冷水珊瑚利用自身合成的一種紅色熒光蛋白吸收進(jìn)入海底的藍(lán)色光,將其轉(zhuǎn)化為紅色光向外發(fā)散。相比藍(lán)光,紅光波長(zhǎng)更長(zhǎng),因此穿透力更強(qiáng)。這樣一來(lái),進(jìn)入珊瑚組織被蟲黃藻利用的光量就更多,蟲黃藻就能合成更多糖。