治水興利 人水和諧

文_龍欣

建國70年,黔東南州水利事業凝聚了幾代人的不懈追求,譜寫了一曲曲“治水興利、人水和諧”的美麗篇章。

70年逐夢前行、70年砥礪奮進,黔東南州水利事業在建國70周年之際實現歷史性跨越,科學治水方略不斷完善,傳統水利向現代水利加快轉變,水利改革發展取得新突破,民生水利惠及廣大群眾,為全州經濟社會發展提供了堅強的水利支撐和保障。

水利建設全面提速

據黔東南州《水利志》記載統計,1949年前,全州共有小型水利工程33107處,山塘水庫蓄水總量為220萬立方米,有效灌溉面積為53.35萬畝。1949年解放后,在中國共產黨的正確領導下,國家對少數民族地區水利建設非常重視,水利投資大幅度增加,水利工程項目迅速增多,黔東南水利建設實現了歷史性的突破。

新中國成立以來,黔東南州先后建成天柱魚塘、凱里里禾、黎平墨門山、黃平兩岔河全州四大中型骨干水源工程,鎮遠紅旗、施秉觀音巖、錦屏三板溪、錦屏掛治、天柱白市五大水利發電工程。“十二五”期間,全州開工建設錦屏響水壩、三穗塘沖、丹寨吊洞、雷山雞鳩等17座水庫,“滋黔”一期的臺江臺雄、黎平楓樹屯、從江獨洞等3座水庫和丹寨烏壩河水庫相繼建成。“十三五”期間啟動了麻江宣威、榕江忠誠、從江下江3座大型水庫前期工作,全州開工建設麻江上寨、臺江空寨等44座水庫。到2020年,將基本解決工程性缺水問題,實現縣縣有中型水庫,鄉鄉有穩定供水水源。

農村飲水安全工程成效顯著,通過實施農村飲水“渴望工程、解困工程、飲水安全工程、飲水安全鞏固提升工程”,黔東南州農村飲水安全問題已得到全面解決。“十二五”期間實施農村飲水安全工程項目3279處,解決了188.44萬農村人口和24.66萬農村學校師生飲水安全問題;“十三五”期間繼續對飲水安全不鞏固、易反復人口進行鞏固提升,鞏固提升人口125.76萬人,其中建檔立卡貧困人口38.07萬人。

農田水利建設全面鋪開,重點解決影響農業綜合生產能力提高的“卡脖子”工程和“最后一公里”工程問題。“十二五”以來,全州共實施89個小型農田水利建設重點縣(項目縣)項目,項目總投資為16.2億元,發展耕地灌溉面積91.7242萬畝。規劃黃平縣舊州灌區、劍河縣仰阿沙中型灌區等10座重點中型灌區節水配套工程項目,占全省42座23%,項目總投資估算1.6億元,建成后可新增45.76萬畝的有效灌溉面積。現已完成黃平縣舊州灌區、劍河仰阿沙中型灌區、岑鞏思州北部中型灌區,實現了“十一五”期間以來的零突破。

防洪抗旱能力明顯提升,不斷健全防汛抗旱指揮體系,加快推進水利薄弱環節建設。“十二五”以來,開工建設都柳江(榕江縣段、從江縣段)治理工程,項目總投資26482萬元,河道綜合治理長度26.53公里,新建堤防長度12.43公里,保護人口1.913萬人,保護農田0.04萬畝。實施中小河流治理項目106個,項目總投資117187萬元,河道綜合治理長度333.64公里,新建堤防長度317.82公里,保護人口88.67萬人,保護面積25.15萬畝。完成錦屏縣平秋鎮、墩寨鎮等39個抗旱應急引調提水工程建設,項目總投資10396.18萬元,抗旱供水總量308.5萬立方米,解決28.98萬人飲水困難和0.38萬畝抗旱澆地面積。

生態水利方興未艾

水資源節約保護取得實效。強化頂層設計,出臺系列制度,采取過硬措施,以嚴格考核為核心抓手,全面推進最嚴格水資源管理制度落實。“十二五”期間,全州用水總量控制在13.54億立方米,萬元工業增加值用水量比2010年下降35%,農田灌溉水有效利用系數達0.451,重要江河湖泊水功能區水質達標率達100%。全州已建成省級節水型城市1座、省級節水型社會1個、省級水生態文明試點縣1個、省級節水型學校6所、省級節水型企業13家、省級節水型小區25個、省級節水型單位25家。同時,在全省率先開展合同節水管理,探索出黔東南州職業技術學院“互聯網+節水”大數據管控模式,經第三方機構評估,每年可節約水資源量13.5萬噸,減少污水排放8.5萬噸,節約水費41.8萬元,節水效果十分明顯。

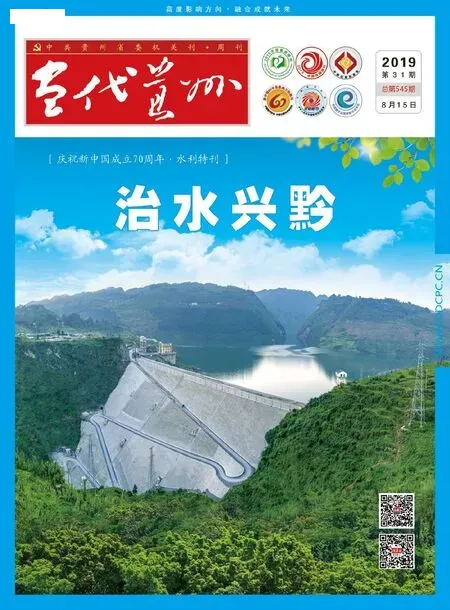

位于錦屏縣的三板溪水電站。(黔東南州水務局供圖)

農村綠色水電轉型升級。“十三五”以來,充分利用水電扶貧相關政策,實施6個農村小水電扶貧工程試點,總投資5.04億元,總裝機容量3.99萬千瓦,注入財政資金超過1.1億元,以穩定扶貧收益用于扶持建檔立卡貧困戶和貧困村基礎設施等公益事業建設,6個試點每年將兌現632.74萬元/年的扶貧收益,2017年以來已累計兌現865.92萬元打入縣人民政府指定賬戶。積極改造31個老舊水電站,提高水能資源利用率和生產安全,并通過生態改造內容,修復23條河流的水生態環境。改造后的鎮遠縣紅旗水電站、觀音巖水電站等獲得了全國“綠色小水電”稱號,電站庫區一年僅游船收益就超過200萬元。

水土流失治理初顯成效。堅持以小流域為單元,以規劃為引領,通過實施坡耕地綜合治理、小流域綜合治理等工程,多渠道開展水土流失綜合治理。積極探索“村民在建”“以獎代補”等管理模式,加強工程建后管護,確保工程長期發揮效益。“十二五”以來,全州累計完成水土流失綜合治理任務850.9平方公里,完成總投資18414.4萬元。做好水土保持信息化管理和應用,全面開展水土保持 “天地一體化”監管,累計完成監督檢查3000余次,查處違法案件630件,為加快推進生態文明建設提供有力保障。

水利改革縱深推進

加快推進水利投融資體制改革,成立州水利投資公司,以水利投資公司為載體,構建政府、社會水利投融資體制機制,拓展投融資渠道,加大水利投資,破解水利投資缺乏的瓶頸。近年來,公司通過資產抵押向銀行貸款和以項目合作方式向企業融資累計達到26.78億元,有效化解了黔東南州骨干水源工程地方配套難問題。

按照“試點先行、以點帶面、分步實施”的原則,岑鞏縣作為省級農業水價綜合改革試點,已于2018年5月完成了試點建設各項工作。同時,在麻江、天柱等11個中央財政農田水利設施建設項目縣全面推進農業水價綜合改革工作,做到量水設施與主體工程同步設計、同時施工、同期發揮效益,農田灌溉水利用系數提高到0.459。

全面完成全州水務一體化改革工作,州、縣(市)水利局已全部更名為水務局,職能劃轉基本完成,進一步理順了水資源管理體制,水務一體化管理格局初步形成,徹底改變條塊分割、多龍管水的局面。基本完成基層水利管理體制改革,全州成立了片區水務站和片區中心站共計71個,已基本落實了編制內人員、基礎設施及技術裝備,基層水利服務能力得到加強。

在全省水利改革工作考評中,黔東南州2015年、2016年、2017年三年蟬聯全省水利改革工作第三名,其中2017年,黔東南州有10個縣(市)進入考評前20名。

站在新的歷史性節點上,回首來路,黔東南水利人汲取過往一次次奮斗的經驗與智慧;眺望未來,黔東南水務人將用馳而不息的堅定信念,用壯士斷腕的決心和勇氣,奮勇爭先、砥礪前行,為全面打贏脫貧攻堅戰,為全面建成小康社會,實現偉大中國夢而不懈奮斗,書寫新的輝煌!