黃河干流瑪多段后生浮游動物群落結構研究

陸 丹,張 靜,耿昭克,王司陽,賈 潔

(1.青海省水文水資源勘測局,青海西寧810001;2.長江流域水環境監測中心,湖北武漢430010;3.黃河水利科學研究院,河南 鄭州450003)

瑪多縣地處青海省果洛藏族自治州西北部,是萬里黃河流經的第一個縣城,素有“黃河之源、千湖之縣”的美稱。境內河流密集、湖泊眾多,有大小湖泊5 050個,較大的湖泊有扎陵湖、鄂陵湖、星星海等。2016年3月《三江源國家公園體制試點方案》正式印發,我國首個國家公園體制試點工作全面展開。瑪多縣作為黃河源園區所在地,其獨特的生態區位受到了社會各界普遍關注和高度重視。

浮游動物是生態環境食物鏈及生物生產力的重要環節,將能量從低營養級轉移到更高的營養級[1]。后生浮游動物主要指輪蟲、枝角類和橈足類,過去對于黃河源地區水生態方面的調查較少,筆者在2016—2017年分5次對黃河干流瑪多縣段進行了浮游動物的調查研究,初步掌握了后生浮游動物的群落結構、密度組成以及與環境因子的相互關系,以期為黃河源園區建設提供依據。

1 調研方法

1.1 站點布置和調查時間

按照水生態監測站點盡可能與水質監測站點一致的原則,選擇交通便利的站點作為研究對象。從上游至下游分別選擇扎陵湖北、鄂陵湖北、漁場、扎陵湖鄉和瑪多5個監測站點(見圖1),于2016年8月、10月和2017年5月、8月和10月進行取樣。

圖1 黃河干流瑪多段浮游動物取樣站點分布

1.2 樣品采集測定

后生浮游動物定性樣品用25號浮游生物網在水面0~0.5 m 處緩慢劃“∞”拖曳采集 3~5 min,過濾并用5%的福爾馬林固定保存。定量樣品:輪蟲定量樣品在采集定性樣品前用采水器采集1.5 L水樣,枝角類和橈足類定量樣品用采水器在水面0~0.5 m處取15 L水樣,經13號生物網過濾后轉移到50 mL的小方瓶中,用5%的福爾馬林保存帶回實驗室,按《水庫漁業資源調查規范》(SL 167—2014)[2]鏡檢,參照章宗涉等[3-7]的方法對后生浮游動物進行分類和計數。

水質樣品按照《水環境監測規范》(SL 219—2013)[8]中樣品采集和保存方法采集和測定,均滿足現場平行樣采樣率不低于5%,全程序空白采樣率不低于5%的要求。主要監測指標為水溫、pH值、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數、化學需氧量、總磷、總氮等,其中水溫、pH值、溶解氧使用YSI6600多參數水質監測儀現場測量,其余項目在實驗室內完成,滿足平行樣測定、加標回收測定等測定率不低于5%的要求。

1.3 數據處理

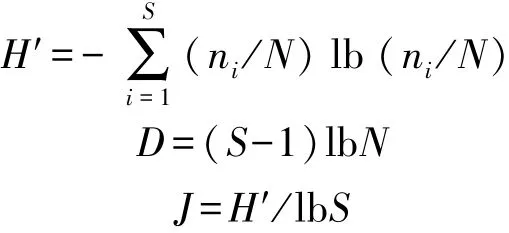

后生浮游動物群落結構和多樣性特征采用Shannon-Wiener多樣性指數(H′)、Margalef豐富度指數(D)和Pielou均勻度指數(J)來表示[9],三種指數的計算公式分別為

式中:S為后生浮游動物總物種數;N為采集樣品中后生浮游動物總物種數;ni為采集樣品中第i種后生浮游動物個體數。

后生浮游動物優勢種采用McNaughton優勢度指數(Y)表示,以優勢度指數 Y>0.02 為優勢種[10]。 優勢度指數計算公式為

式中:fi為第i種后生浮游動物在各樣點出現的頻率。

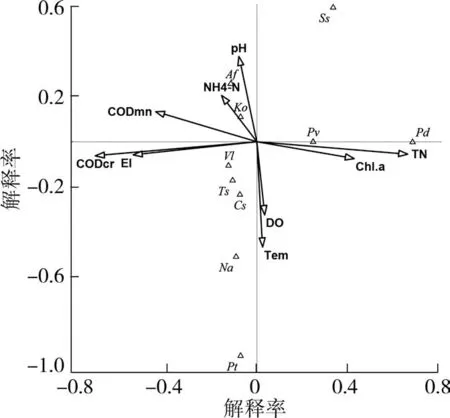

采用CANOCO5.0分析后生浮游動物群落結構與環境因子的關系。對后生浮游動物物種數據進行降趨勢對應分析(DCA)得出,第1軸長度為3.9,因此選擇基于單峰模型的典范對應分析(CCA),通過優勢度指數和蒙特卡洛置換檢驗,篩選確定排序的主要優勢種和環境因子,檢驗排序結果的顯著性,并繪制后生浮游動物優勢種與環境因子的關系圖。

2 結果與分析

2.1 環境因子

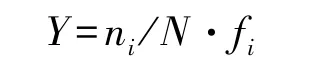

黃河瑪多段從上游至下游扎陵湖北、鄂陵湖北、漁場、扎陵湖鄉和瑪多5個監測站點海拔分別為4 306、4 281、4 279、4 276、4 217 m,平均海拔為 4 272 m。 5次調查水溫為7.5~13.8℃;水體呈弱堿性;葉綠素 a濃度最大值出現在2017年10月;溶解氧在寒冷季節含量較高,在溫度較高季節含量較低;總磷、總氮、氨氮、高錳酸鹽指數和化學需氧量全年變化范圍較小。從監測數據來看,5個監測站點水質均達到或者優于Ⅱ類水,水質良好,見表1。

表1 黃河干流瑪多段環境因子(平均值±標準差)監測結果

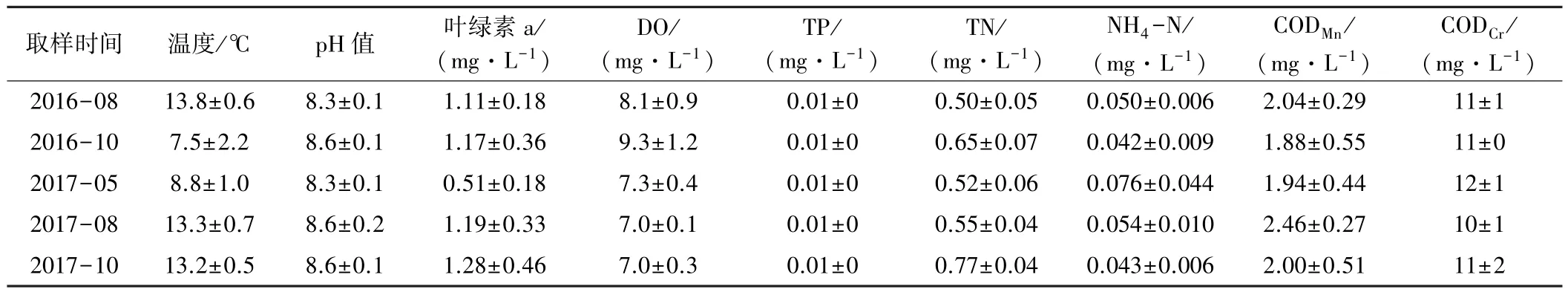

2.2 種類分布

5次調查共監測到后生浮游動物62種,其中輪蟲45種、枝角類10種、橈足類7種,見表2。從時間分布來看,5月5個站點共監測到后生浮游動物23種,其中輪蟲16種、枝角類2種、橈足類7種;8月5個站點共監測到后生浮游動物36種,其中輪蟲27種、枝角類2種、橈足類7種;10月5個站點共監測到后生浮游動物42種,其中輪蟲32種、枝角類9種、橈足類1種。各站點后生浮游動物的群落組成和比例存在較大差異,但均以輪蟲為主,種類數整體呈現出10月>8月>5月的趨勢。從空間分布來看,扎陵湖北共監測到后生浮游動物30種,其中輪蟲21種、枝角類4種、橈足類5種;鄂陵湖北共監測到后生浮游動物25種,其中輪蟲18種、枝角類5種、橈足類2種;漁場共監測到后生浮游動物26種,其中輪蟲20種、枝角類4種、橈足類2種;扎陵湖鄉共監測到后生浮游動物18種,其中輪蟲14種、枝角類3種、橈足類1種;瑪多共監測到后生浮游動物41種,其中輪蟲32種、枝角類3種、橈足類6種。5次監測種類結果顯示:瑪多>扎陵湖北>漁場>鄂陵湖北>扎陵湖鄉。

表2 黃河干流瑪多段后生浮游動物名錄

2.3 密度分布

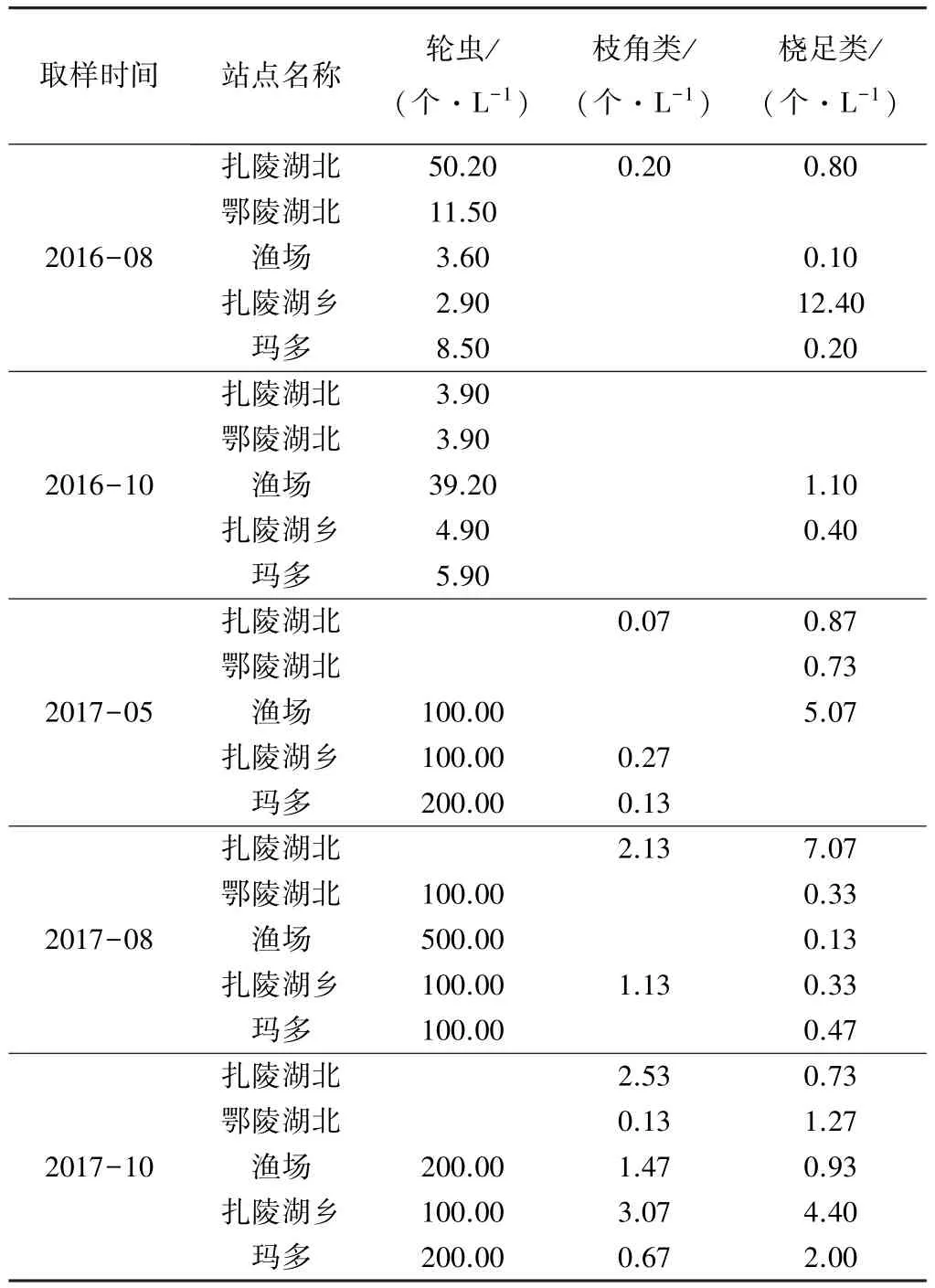

從表3可以看出,各站點后生浮游動物種類平均密度為75.43個/L,密度整體偏小。密度最大的為2017年8月的漁場,密度最小的為2017年5月的鄂陵湖北。從時間分布來看,密度分布整體呈現出8月>10月>5月的趨勢。從空間分布來看,瑪多和漁場的密度最高,扎陵湖鄉的次之,扎陵湖北和鄂陵湖北的密度最小。

2.4 優勢種

根據Y≥0.02為優勢種的原則,2016年8月、10月和2017年5月、8月、10月優勢種數量分別為3、5、2、4、4種,從優勢種的分布來看,5次監測共有的優勢種僅有螺形龜甲輪蟲1種,物種的季節變化明顯,見表4。

2.5 生物多樣性和水質評價

從表5可以看出,后生浮游動物的生物多樣性指數 H′為 0.02~2.03,均勻度指數為 J 為 0.01~1.30,豐富度指數M為0.60~14.44;多樣性指數最大值出現在2016年8月,均勻度指數最大值出現在2016年10月,豐富度指數最大值出現在2017年5月。由于各站點生物多樣性指數偏低,傳統的浮游生物多樣性指數水質評判標準[11]已不適用于黃河源瑪多段的水質評價,因此采用浮游動物的優勢種來評價水質。參考文獻[12-19]所述的污染指示生物,對照表2中各時段的優勢種可以看出,黃河源瑪多段出現了指示等級為寡污的異尾輪蟲和寡污-β中污的螺形龜甲輪蟲、疣毛輪蟲等后生浮游動物,反映出黃河干流瑪多段水體清潔,水質狀況優良。

表3 黃河干流瑪多段后生浮游動物密度

表4 黃河干流瑪多段后生浮游動物優勢種

表5 黃河干流瑪多段各采樣點后生浮游動物多樣性指數

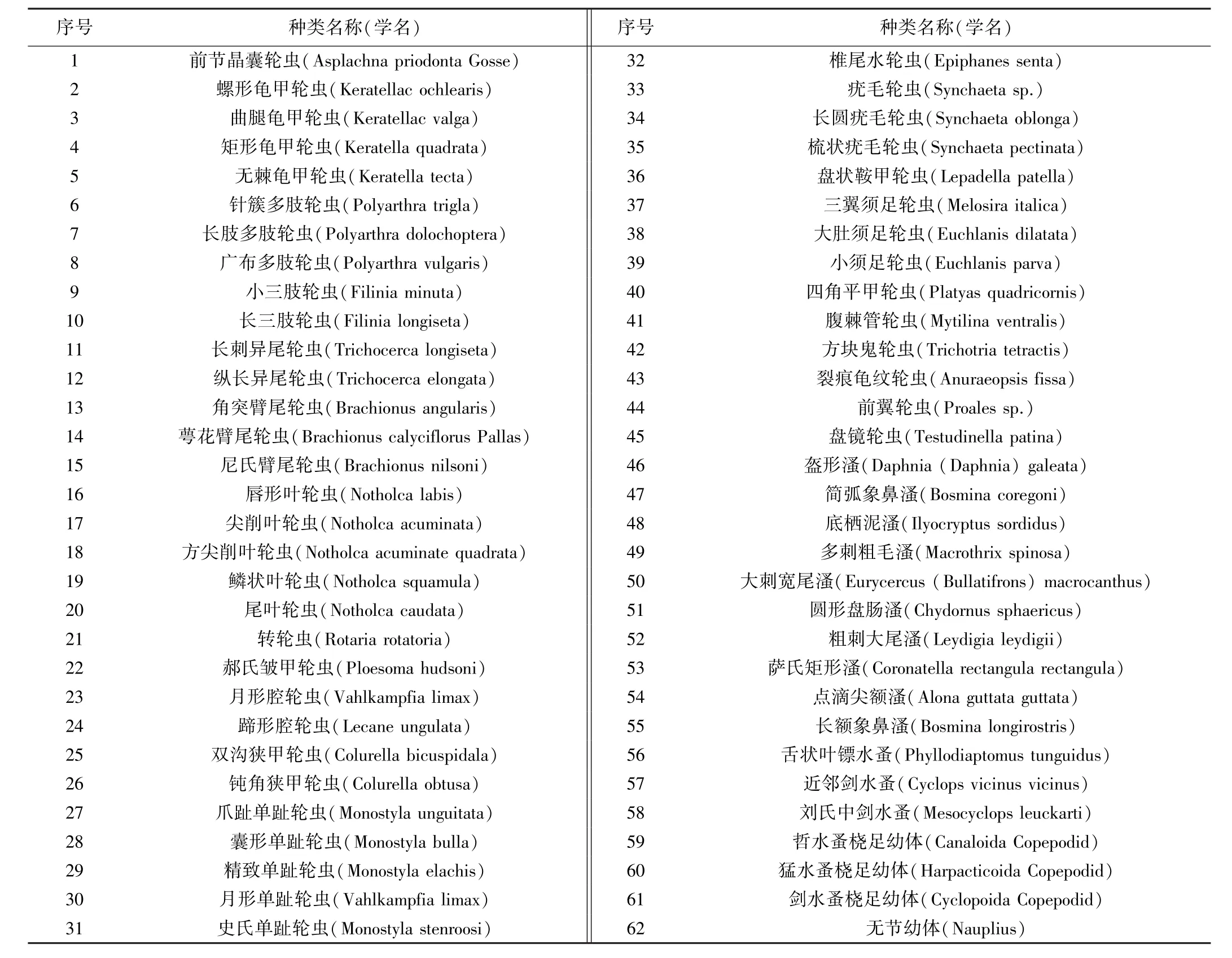

2.6 群落結構與環境因子典范性分析

利用CANOCO5.0對黃河干流瑪多段后生浮游動物優勢種的密度和環境因子進行典范對應分析,用于分析的優勢種主要有螺形龜甲輪蟲(Ko)、針簇多肢輪蟲(Pt)、長肢多肢輪蟲(Pd)、廣布多肢輪蟲(Pv)、月形腔輪蟲(Vl)、疣毛輪蟲(Ss)、裂痕龜紋輪蟲(Af)、狹甲輪蟲(Cs)、異尾輪蟲(Ts)、無節幼體(Na)10 種;環境因子主要有海拔(El)、水溫(Tem)、pH 值、葉綠素 a(Chl.a)、溶解氧、總磷、總氮、氨氮、高錳酸鹽指數、化學需氧量等10種。

從CCA分析雙軸圖(見圖2,圖中數值代表各軸環境因子和物種分布的解釋率)可以看出,螺形龜甲輪蟲、裂痕龜紋輪蟲與pH值、氨氮、高錳酸鹽指數、化學需氧量呈顯著性正相關關系,與總氮和葉綠素a負相關;針簇多肢輪蟲和長肢多肢輪蟲受總氮和葉綠素a的影響較大,呈正相關關系,與pH值、氨氮、高錳酸鹽指數呈負相關關系;月形腔輪蟲、異尾輪蟲、疣毛輪蟲和無節幼體與高錳酸鹽指數、化學需氧量、溶解氧、水溫正相關,與氨氮、pH值、總氮和葉綠素a負相關。

3 結 論

圖2 黃河干流瑪多段后生浮游動物優勢種與環境因子的CCA排序

5次調查共監測到后生浮游動物62種,其中輪蟲45種、枝角類10種、橈足類7種;種類數整體呈現出10月>8月>5月,瑪多>扎陵湖北>漁場>鄂陵湖北>扎陵湖鄉的趨勢。5次監測的各站點后生浮游動物種類密度為 0.73~500.13 個/L,平均密度為 75.43 個/L,密度整體偏小,密度組成呈現8月>10月>5月的趨勢,瑪多和漁場的密度最大,扎陵湖鄉的次之,扎陵湖北和鄂陵湖北的密度最小。

黃河干流瑪多段5個站點平均海拔達到了4 272 m,5 次調查水溫為 7.5~13.8 ℃,屬于典型的高寒水體,后生浮游動物的生物多樣性指數H′為0.02~2.03,均勻度指數 J 為 0.01 ~1.30,豐富度指數 D 為0.60~14.44;由于各站生物多樣性指數偏低,傳統的浮游生物多樣性指數水質評判標準并不適用于黃河干流瑪多段,因此采用浮游動物的優勢種來評價水質。黃河干流瑪多段出現了指示等級為寡污的異尾輪蟲和寡污-β中污的螺形龜甲輪蟲、疣毛輪蟲等后生浮游動物,反映出黃河干流瑪多段水體清潔,水質狀況優良。

用CANOCO5.0對后生浮游動物密度和環境因子進行典范性分析發現,螺形龜甲輪蟲、裂痕龜紋輪蟲與pH值、氨氮、高錳酸鹽指數、化學需氧量顯著性正相關,與總氮和葉綠素a負相關;針簇多肢輪蟲和長肢多肢輪蟲受總氮和葉綠素a的影響較大,呈正相關關系,與pH值、氨氮、高錳酸鹽指數負相關;月形腔輪蟲、異尾輪蟲、疣毛輪蟲和無節幼體與高錳酸鹽指數、化學需氧量、溶解氧、水溫正相關,與氨氮、pH值、總氮和葉綠素a負相關。

傳統多樣性指數、豐富度指數和均勻度指數評價方法多用于低海拔湖泊河流,而黃河源屬于高寒地區,浮游動物種類密度偏小,傳統生物評價方法在高海拔地區應用的適用性有待進一步研究。建議加強水生生物監測,建立符合黃河干流瑪多段實際情況的生物評價標準體系。