姓名文化與對外漢語教學

——以馬來西亞為例

潘佳雙 (江蘇大學 212000)

一、引言

對外漢語教學的教學目的是培養學生在目的語文化環境中運用語言的能力,也就是跨文化交際能力。跨文化交際是“不同文化背景的人們之間的交流,具備能進行有效而得體交際的跨文化交際能力和培養學習者跨文化交際能力的教學能力是漢語教師應有的基本素質”(祖曉梅2015)。在這種跨文化交際行為中,我們首先遇到的問題就是交際雙方的稱呼問題。白朝霞(2006)、王瑞華(2011)討論過姓名文化在對外漢語中的運用。常麗瑩(2019)、朱俊華(2017)等學者也討論過對外漢語教學中跨文化能力的培養。但對于國別化(馬來西亞)和專題性(姓名文化)的研究極少。因此,本文調查總結中馬姓名的結構和來源,以中馬姓名文化對比為基礎,探索姓名文化在對外漢語教學中的實踐方式和作用,進而為教學提供有價值的參考和建議。

二、中馬姓名文化對比

馬來西亞有三大民族:馬來族、印度族、華族,由于華族姓名文化和中國漢民族姓名文化的相似性,對這個民族的研究從略,本文以馬來族、印度族為主要研究對象。

(一)姓名結構對比

1.中國的姓名結構

中國的姓名結構類型主要有以下幾種:

(1)單姓+單名:張佳、高媛;

(2)單姓+雙名:楊欣榮、呂曉晨;

(3)復姓+單名:司馬林、歐陽森;

(4)復姓+雙名:納蘭文博、上官冰心;

(5)單姓+三名:孫寶航行、楊柳依依。

隨著當代中國人口的不斷增多,為了避免重名的現象,家長在給孩子取名時越來越多的“單姓+三名”結構出現。

(6)父姓+母姓+名:陶李、孟徐彤。

獨生子女家庭中的孩子隨父姓還是隨母姓令家長很難抉擇,很多家庭為了體現了女性地位提高和性別公平,就出現了“父姓+母姓+名”的這種結構。

2.馬來西亞的姓名結構

由于馬來西亞語言文化和民族信仰的特殊性,其男女姓名結構是不同的。

男姓姓名結構:

(1)MOHAMMED+自己的名字+BIN+父親的名字:

例如:“MOHAMMED HIDHIR BIN ABDUL AZIZ”,其中HIDHIR為學生自己的名字,BIN代表他是ABDUL AZIZ的兒子。另外,MOHAMMED在馬來語中是陽性詞語,MOHAMMED和BIN只出現在馬來族男性的名字中。

(2)自己的名字+BIN+父親的名字:

例如:“CZARUL AMRI BIN ZAINAN”,“CZARUL”和“AMRI”都是其名字。

(3)自己的名字+A/L+父親的名字:

例如:“VENKETARAMANA A/L BALACHANDRAN”其中VENKETARAMANA為學生自己的名字,A/L代表他是BALACHANDRAN的兒子。A/L只出現在印度族男性的名字中。

女性姓名結構:

(1)NURUL+自己的名字+BINTI+父親的名字:

例如:“NURUL ALLYSA BINTI ZAHURIN”其中ALLYSA為學生自己的名字,BINTI代表她是ZAHURIN的女兒。另外,NURUL在馬來語中是陰性詞語,NURUL和BINTI只出現在馬來族女性的名字中。

(2)自己的名字+BINTI+父親的名字:

例如:“AINA KHAIRUNNISA BINTI MARZUKI”,“AINA”和“KHAIRUNNISA”都是其名字。

(3)自己的名字+A/P+父親的名字:

例如:“TARSHWINI A/P POTHORAJOO” 其中TARSHWINI為學生自己的名字,A/P代表她是POTHORAJOO的女兒。A/P只出現在印度族女性的名字中。

(二)姓名來源對比

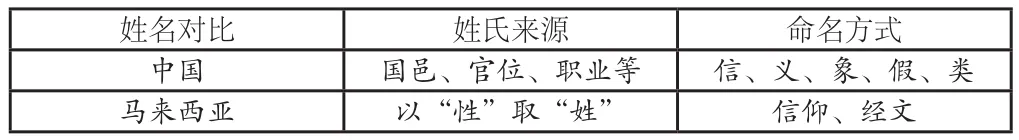

姓名對比 姓氏來源 命名方式中國 國邑、官位、職業等 信、義、象、假、類馬來西亞 以“性”取“姓” 信仰、經文

中國人的姓氏來源主要有以國邑為姓,如周、魯、魏等;以官職為姓,如史、錢、里、理等;以職業或技能為姓,如屠、陶、巫等;而提起馬來西亞的“姓”,我們不妨把其換成“性”。因為在馬來西亞的名字中,人們并沒有固定的姓氏,卻根據男女性別的不同,有固定的代表陰陽的詞語出現在名字中。

中國人注重姓氏,認為姓氏是傳承與歸屬。但是中國人也很注重自己的名字,如《左傳》所說:“名有五:有信、有義、有象、有假、有類。”當代社會人們命名也基本遵從這五種方式,例如:韓冬生(信),郝正義(義),李直(象),王百靈(假),何勇(類)。而馬來西亞則與中國不同,命名多從信仰和經文中選取。例如:“MOHAMAD Aziz BIN ABD RAHAMAN” 中“Aziz”取自古蘭經中真主的尊名。“TARSHWINI DEVI A/P POTHORAJOO TARSHWINI DEVI A/P POTHORAJOO”其中“DEVI”就取自于恒河女神的名字。

三、中馬姓名文化異同

(一)中馬姓名文化的相同之處

1.中馬姓名文化都具有性別意識。中國人在取名時,男性多為氣勢豪邁的詞語,女性多為文雅秀氣的詞語。馬來西亞用固定詞區分性別。均體現了姓名文化中包含了性別意識。

2.中馬姓名文化都具有家族觀念。中國人的姓氏就是家族的標記與傳承。馬來西亞每個人的姓名當中都包含了其父親的名字,甚至還包括了祖父的名字,這體現了其極強的家族觀念。

3.中馬姓名文化都具有追求美好的意愿。中國人取名時往往在名字中寄予很多期望。馬來西亞的名字中,代表性別的固定詞MOHAMMED和NURUL本身就帶有感謝、稱贊和陽光的意義,將美好傳遞給每一個人。

(二)中馬姓名文化的不同之處

1.信仰的不同。中國始終受著儒家思想的影響,姓名中多體現“仁義禮智信”的精神。而馬來西亞信仰具有多樣性,在馬來西亞姓名中占很大一部分的先知的名字就展現了信仰對馬來西亞姓名文化的深刻影響。

2.性別觀念的不同。中國人取名用詞時沒有固定的性別界限,不能從姓名上直接判斷性別。而馬來西亞在姓名中有明確的性別之分,姓名中還會包含父親的名字,這也體現了馬來西亞性別觀念中男女地位差異的特點。

3.取名忌諱的不同。馬來西亞認為大自然有其自身的精神,在取名時忌諱用到山水花鳥等詞匯;中性詞語也不可以出現在姓名中。中國人取名時則希望名字中可以沾些大自然的靈氣,并不會有此類忌諱。

四、姓名文化對對外漢語教學的啟示

(一)提前備課,避免文化沖突

備課是課堂教學的基礎,漢語教師在接受一門課程時,除了分析教材和確定教學方法外,分析教學對象也是十分重要的。

由于馬來西亞姓名文化的特點,在得到學生名單的第一時間,可以根據學生的名字得出其性別、民族、信仰等信息,對對外漢語教師有著十分重要的作用。

根據其信仰中“男女有別”的思想,可以提前給學生進行座位分組,同時也更方便課堂活動的進行和開展。不同民族的學生學習態度與課堂表現也不同,馬來族的學生比較沉穩安靜,印度族的學生比較積極活潑,在分組時可以結合不同民族學生,使其相互學習,共同進步。漢語教師可以根據姓名體現的學生民族的不同,提前了解不同民族學生在文化、飲食、交際等方面的忌諱,例如在馬來西亞握手和接遞東西時一定要用右手、不要用食指指人、不吃豬肉、不喝酒等禁忌。

教師在教學過程中利用從學生姓名中提前了解到的諸多信息,提升學生的學習興趣,使學生對教師產生親近感,提高跨文化交際能力,同時也可以及時避免一些沖突、敏感問題。

(二)全面考慮,為學生取名字

1.給學生取名的原則

(1)尊重學生的信仰習俗。馬來西亞馬來族與印度族的學生均忌食豬肉和酒,所以在不要選擇拼音為“zhu”和“jiu”的姓氏,在選取名字是也要避開相近含義的詞語。

(2)了解文化差異。由于中馬兩國有著不同的風俗和信仰。所以在給學生取名時,要充分了解文化差異和取名禁忌,盡量避免文化沖突的發生。

(3)突出特點和性格。中國人取名往往追求達到“人如其名”,在學生起名字時,要根據學生自身的性格特點選取突出其自我和個性的名字,避免取大眾化的名字。

(4)注意性別差異。從馬來西亞的姓名中我們可以看出,馬來族和印度族對于男女性別差異十分重視。所以我們在為學生取名字時,應格外注意這一點。

2.給學生取名應注意的問題

(1)注意語音

由于學生母語負遷移等原因的影響,根據《初級階段馬來西亞留學生漢語語音偏誤分析》中數據顯示,聲母ch[t?]的偏誤最高,其次為r[?];韻母iou[iou]的偏誤最高,其次是üe[y?]。例如姓氏中陳、晁、任和名字中酒、悠、悅等,在取名時應盡量避開,選取學生較容易發音的詞語。

選擇舌位低的元音做韻母。因為舌位低開口度大,發音響度大,清晰響亮、朗朗上口,學生更容易發音。例如李娜、馬力等姓名都較容易發音和接受。

不要選擇多音字。教師往往是在學生漢語學習初期給學生起名字,多音字對于初級漢語學習者來說是很難接受并容易混淆的知識點。

(2)注意字形

要選擇線條流暢、筆畫勻稱的字,如張巧麗、王安明等。教師可以為學生進行書寫示范,用不同字體展示其名字;中國漢字還具有書畫同源的特點,可以根據為學生取的姓名作畫,全方位多角度地幫助學生深入了解中國文化。

(3)注意字義

漢字是表意型文字,在為學生取名時,要選擇具有美好期望的詞語。例如汪安寧、李志高等都有很好的寓意。

同時,也可以利用成語、古籍和典故取名,一方面名字具有深厚的文化內涵,另一方面也使學生更加了解中國文化。例如劉浩然,取自《孟子》:“我善養吾浩然之氣”;宋質彬,取自成語文質彬彬。

五、姓名文化教學

(一)教學內容

中國的姓名文化博大精深、紛繁復雜,在選擇教學內容時應取其精華,選擇有針對性和代表性的內容。

漢語學習者最初接觸到姓名是在其學習漢語的初級階段,接受能力有限。所以教學內容應以解決學生跨文化交際中遇到的問題和提高學生對漢語和中華文化興趣為目的。可以從姓名的結構、來源、禁忌與文化內涵等方面切入,對有代表性的內容進行講解。隨著學生漢語水平的提高,對文化的接收能力也隨之提高,漢語教師可以根據不同年級和不同國別的學生選取不同的教學內容,使教學更具有針對性。

(二)教學方法

1.展示。利用多媒體幻燈片展示姓名的結構,例子應選取歷史上知名的中國人姓名。使學生對姓名有直觀的感受。

2.講解。根據不同年級和國別,選擇適當的教學內容,注意產生避免文化沖突。使學生對姓名文化有更深入的了解。

3.對比。讓學生講一講自己國家的姓名文化與中國的姓名文化的異同點。學生主動搜集、整理資料,發揮主觀能動性,可以使教學內容記憶更深刻,也更容易接受。

4.取名。教師根據學生自身的個性與特點,給每位學生取合適的名字,并講解此姓名所代表的文化內涵。

5.擴展。根據學生的漢語水平決定是否進行擴展,可以進行姓名文化方面的講解擴展,如中國名人名字趣析;也可以進行課堂活動,如為自己家人取漢語名字等。

六、結語

姓名作為人類社會特有的現象,同時也作為一種文化符號,蘊含了極為豐富的文化內涵。從中馬兩個國家的姓名著手,對其來源和結構進行全面的分析,進一步從中馬姓名所包含的文化內涵進行異同比較,從而展現中馬姓名所包含的不同文化特質,并對姓名文化教學提供具體的教學策略。希望以姓名文化教學促進對外漢語教學,進而增進國家間語言和文化交流。