環境規制對工業能源效率的影響研究

金珈印

摘要:通過2005-2015年工業行業的面板數據,計算各個行業的污染排放強度。將其劃分為重度、中度、輕度污染行業。以每百萬元產值的環境投入作為環境規制的度量指標,使用超效率DEA和Malmquist指數測算并分解工業能源效率。結果表明我國38個工業行業的能源效率水平相對較高。年均值達到1.但整體處于下降階段,下降了0.4%,將環境規制等影響因素納入工業能源效率的實證分析中。認為“波特假說”難以適用所有行業,環境規劃變動一個單位,導致全部行業能源效率變動8.82%。

關鍵詞:行業異質性;環境規制;工業能源效率;影響路徑

中圖分類號:F790.49 文獻標識碼:A 文章編號:1008-4428(2019)10-0052-03

一、引言

長期以來,中國的經濟高速發展都是建立在高耗能和高污染的能源消費方式之上。粗放型的工業增長模式導致資源消耗過快、環境污染嚴重,節能減排是實現經濟可持續性發展的關鍵。本文研究基于當前環境約束之下,尋求工業綠色發展的出路,也是尋求中國工業產業結構升級之路。目前減排治污的環境政策束縛了產業績效的提升和污染減排的空間,增加企業治污的成本,影響企業的競爭力。自1991年“波特假說”提出,波特認為嚴格的環境規制以技術創新刺激企業綠色發展,獲得競爭優勢,提高行業生產率。眾多學者對波特假說進行了實證,結論存在差異。

支持“波特假說”的代表學者有:Jaffe and palmer以及Brunnermeier and Cohen研究美國制造業,發現環境規制與R&D支出、技術專利之間存在顯著的正向關系。田銀華,劉偉明基于省際能源效率,在環境約束條件下,全要素生產率顯著上升。沈能從生產率視角驗證環境規制顯著促進工業綠色全要素生產率(GTFP)的增長;王兵認為考慮環境規制后,APEC國家及地區的全要素生產率增長水平提高。不支持“波特假說”的學者有:Cesaroni and Arduini認為沒有證據支持嚴厲的環境政策促進歐洲化學工業的技術進步。李玲認為環境規制對全要素能源效率的影響存在異質性影響:王杰,劉斌認為環境規制與企業全要素生產率之間呈現“倒N型”關系。

本文基于可獲得的2005-2015年工業行業的面板數據,使用超效率DEA-Malmquist指數法測算并分解工業能源效率,以行業異質性為前提,實證分析環境規制、產權結構、對外開放程度、行業規模、研發投入對工業能源效率的影響。

二、污染強度的測量及工業行業分類

由于工業行業自身特性不同,環境規制對其影響并非一致,從全行業角度探討環境規制與工業能源效率的關系缺乏科學性和實用性。目前學者將環境規制的影響轉向行業異質性的研究上,本文依據各行業的污染強度對我國工業38個行業②進行分類。采用對各類污染物單位產值排放量③進行線性標準化和等權加和平均的方法計算各個行業的污染排放強度。具體方法參照李玲得出各行業歷年污染排放強度系數yi平均值。

將工業銷售產值以分行業工業品出廠價格指數平減為2005年不變價,根據各個行業歷年污染排放強度系數y‘平均值的大小對行業進行分類。若yi≥0.1035.該行業屬于重度污染行業;若0.0150≤yi≤0.1028.該行業屬于中度污染行業;若yi≤0.0134.該產業屬于輕度污染行業。行業分類結果詳見表1。

從表1行業分類結果可看出,被歸為重度污染的行業由污染密集型行業和重化工業組成,具有能源消耗大、污染排放多的特點。中度污染行業由傳統生活資料加工業和部分輕工行業組成,具有勞動密集型產業特征,技術替代性較低的特點。輕度污染行業主要由高新技術行業和清潔行業組成,高新技術行業具有技術創新優勢、產品附加值高的特點。清潔行業自身特性決定資源消耗少、環境污染小的特點。

三、環境規制強度的測量方法

本文使用污染治理設施運行費用來衡量環境規制強度。一般來說環境規制強度越大。企業污染治理設施運行費用越大。故本文以每百萬元產值的環境投入來度量環境規制強度。即:

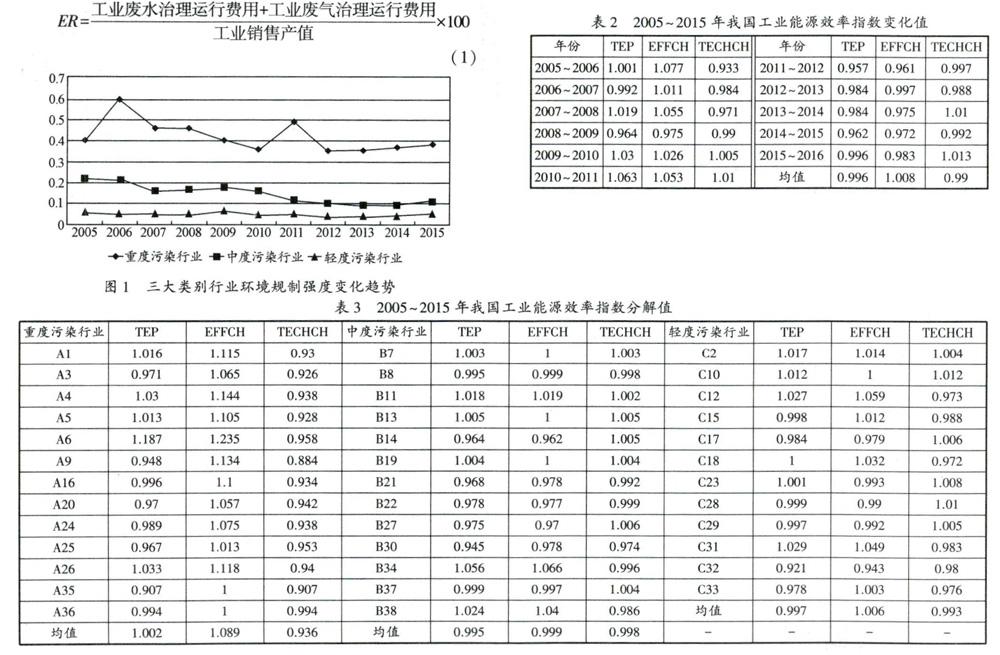

圖1是三大類別行業環境規制強度的變化趨勢。基于污染強度分類的38個工業行業2005-2015年環境規制強度的測算結果(由于篇幅問題,如有需要找作者索取)。從圖l可看出,行業的環境規制強度與其污染排放強度呈現正相關的關系,即污染強度越高的行業,其環境規制強度也越大。重度污染行業是國民經濟治污減排的重點對象,中度和輕度污染行業在樣本期內保持一個穩定的低水平。

四、工業能源效率的測算

本文基于我國工業行業發展的現實,使用超效率DEA模型和Malmquist指數分解法測算并分解了我國38個工業行業的能源效率、技術效率指數和技術進步指數。

(一)變量選擇及數據來源

考慮到數據的可得性以及研究樣本期統計口徑的一致性,本文選取38個工業行業的相關數據。

1.投入項目

(1)資本投入指標:工業行業的固定資產凈值,采用全國固定資產投資價格指數以2005年為基期價格平減,單位為億元。

(2)勞動投入指標:規模以上工業企業平均用工人數,單位為萬人。

(3)能源投入:以規模以上工業企業能源消耗總量作為能源投入。單位為萬噸標準煤。

2.產出項目

用規模以上工業企業的工業銷售產值作為產出指標,采用分行業工業品出廠價格指數(PPI)以2005年為基期進行價格平減,單位為億元。

(二)測算結果分析

利用MYDEA Pro軟件,使用超效率DEA模型以規模報酬不變,基于產出導向測算了2005—2015年的我國38個工業行業全要素能源效率。

1.工業行業的能源效率整體水平較好

測算結果顯示:2005~2015年。我國38個工業行業的能源效率水平相對較高,年均值達到1.效率最高的五個行業為其他采礦、工藝制造、有金冶煉、有金采選、電器機械,處于生產前沿面上。效率最低的五個行業為木材加工、飲料制造、交通運輸、通信設備、廢棄資源,工業能源效率值偏低,存在無效損失。

2.工業行業的能源效率動態變化

利用Malmquist指數方法得到工業能源效率變化指數(TFP),并將其分解為技術效率指數(EFFCH)、技術進步指數(TECHCH)表2列出了2005~2015年工業能源效率Malmquist指數值變化年均值及其分解結果。

從表2可以看出,2005-2015年我國工業能源效率整體處于下降階段,下降了0.4%,從其分解指數看,EFFCH年均增長為O,8%,但TECHCH下降了1%,反映我國工業行業追趕效應顯著,向著有效前沿面前進速度較快,但是我國整個工業發展基礎薄弱,自主研發能力不足,技術進步依托政府,技術邊界的移動效應不顯著。在此基礎上分析各子行業工業能源效率的變動情況。從表3可知。污染強度不同的工業能源效率動態變化存在差異。

(1)重度污染行業的工業能源效率處于上升階段,TEP進步了O,2%,從指數分解的情況來看,EFFCH為1.089.TECHCH為0.936.EFFCH的進步彌補了TECHCH的下降。工業能源效率整體上升。從各子行業來看。煤炭開采等五個行業的工業能源效率TEP處于進步階段。其TEP的進步得益于EFFCH的增加。

(2)中度污染行業的工業能源效率處于退步階段,其TEP年均下降了0.5%,其中TECHCH和EFFCH都小于1。從中度污染行業的各個子行業來看,農副加工等六個行業的工業能源效率TEP大于1.處于進步階段,其中農副加工、紡織業、皮革毛皮、石油加工的TEP的增長得益于EFFCH和TECHCH的共同進步,而工藝制造、水生產業則是歸因于EF,FCH的增長。木材加工、金屬制品、燃氣生產TEP小于1.TECHCH大于1.表明生產前沿面的向外移動。但其EFFCH小于1.意味著這些行業對現有生產技術的普及和運用程度不夠。

(3)輕度污染行業的工業能源效率處于下降階段,不足1.從其分解的結果來看,EFFCH為1.006.TECHCH為0.993.EFFCH的上升難以彌補TECHCH的下降,導致TEP下降。從各子行業來看。石油氣開采等六個行業的工業能源效率總指數大于1.處于進步階段,其中石油氣開采、煙草制造得益于EFFCH和TECHCH的共同進步。其余TEP退步的行業中,媒介復制、通用設備、專用設備的TEP小于1.TECHCH大于l,表明生產前沿面的向外移動,但其EFFCH小于l,意味著這些行業對現有生產技術的普及和運用程度不夠。

五、工業能源效率影響因素分析

將工業能源效率、環境規制等變量納入一個計量模型進行估計,構建面板回歸模型,探究工業能源效率的影響路徑。分析環境規制對工業能源效率的行業異質性影響。

(一)變量的選取及模型設定

環境規制以每萬元產值的環境投入(ER)為指標,行業平均規模以按行業分規模以上工業企業的工業銷售產值與規模以上行業單位數的比值(SL)來度量,研發投入以按行業分的企業R&D內部支出占工業銷售產值的比重(TL)為其指標,對外開放程度以按行業分規模以上外商投資和港澳臺商投資工業企業的工業銷售產值與規模以上工業企業的工業銷售產值的比值(OD)來衡量,產權結構以按行業分國有及國有控股工業企業的工業銷售產值與按行業分規模以上工業企業的工業銷售產值的比值(Es)來度量。

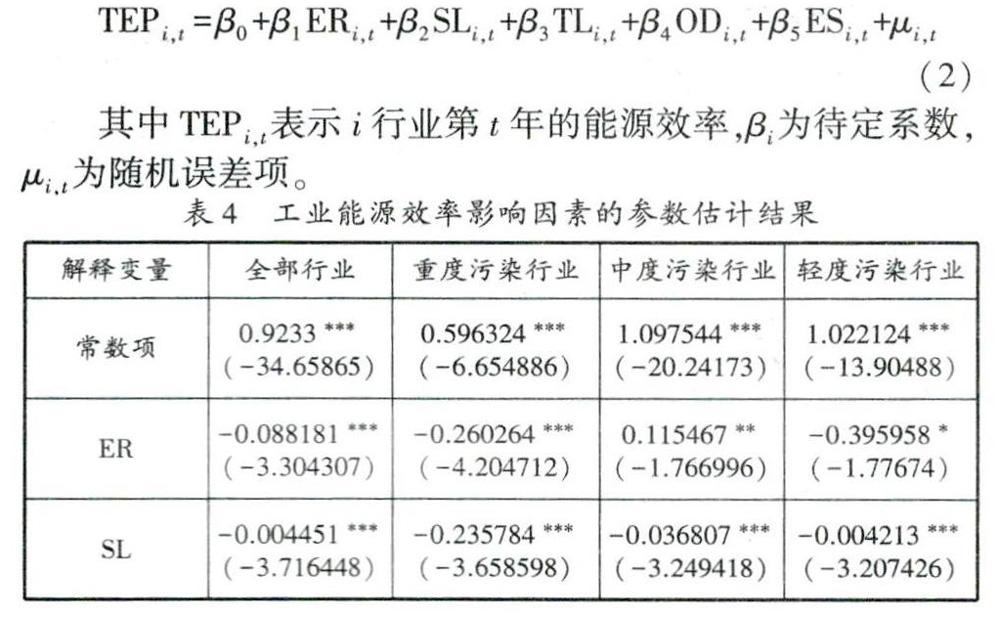

(二)實證結果分析

為了凸顯各行業個體特征,本文選用變截距模型,依據Hausman檢驗結果采用固定效應模型,估計結果見表4。

從表4中可以看出:環境規制對全部行業的工業能源效率存在負向顯著影響。說明我國目前環境規制政策導致企業的遵循成本效應大于創新補償效應,其中環境規制對中度污染行業呈現正向并顯著的作用。意味著中度污染行業存在減排空間,加大環境規制強度可以提升中度污染行業的工業能源效率;行業平均規模對全部行業以及三種污染程度的行業存在負向并顯著影響,意味著行業過度集中不利于工業能源效率的提高;研發投入對全部行業能源效率存在正向并顯著的影響,企業自主研發有助于企業從生產方式和生產設備上改進并提高能源效率,但研發投入對重度和中度污染行業能源效率存在負向影響;對外開放程度對全部行業的影響呈現著負向并不顯著的影響,表明目前工業行業外商投資和生產力轉移主要是批量生產制造階段的轉移。而非核心技術研發的轉移;產權結構對于全部行業的能源效率存在正向并顯著的影響,國有企業研發資金、技術人才雄厚,具有資金優勢、技術優勢以及政策扶持等優勢,故而國有企業占比增加對工業能源效率影響顯著提高。

六、結論和政策建議

(一)結論

本文采用超效率DEA模型和Malmquist指數分解法測算2005-2015年間我國工業能源效率大小。結果表明我國工業行業整體能源效率水平較高,年均值達到1.但存在動態下降趨勢。分行業來看,重度污染行業的能源效率處于進步的階段,而中度、輕度污染行業都處于退步的階段。本文選用變截距固定效應模型分析工業能源效率的影響路徑并驗證“波特假說”的適用性。結果表明環境規制對工業能源效率影響存在行業異質性,全部行業、重度污染行業和輕度污染行業的遵循成本效應大于創新補償效應,而對于中度污染行業而言,其創新補償效應大于遵循成本效應,“波特假說”的普遍適用性不成立。

(二)政策建議

從污染防治角度,落實企業資源綜合利用產品及勞務增值稅免稅、退稅的補貼政策,工業“三廢”得到有效處理,減少企業污染運行成本,使污染物達到排放標準,落實相關部門污染防治的預算績效管理。從節約能源角度,推進能源資源優化開發利用和合理配置,推進行業結構調整,優化用能結構和企業布局。科學制定主要耗能行業的節能技術政策,推動企業節能技術改造。鼓勵工業企業采用高效、節能的設備。發揮政府綠色采購政策示范作用,帶頭使用節能產品、設備,提高能源利用效率。從技術創新角度,加大政府對工業產業科技投入,支持科研單位和企業開展生產技術應用研究,促進技術創新與成果轉化,加強技術協同創新與合作,構建產學研三位一體,上下游協同的技術創新體系。增加對中小型企業生產技術研發支持,以技術帶生產。運用稅收等政策,鼓勵先進生產技術、設備的進口,加大節能的資金投人,加快節能技術改造。