根源剖析

邵麗猛

【摘 要】語言是思維的載體,在數學課堂上,要想發展學生的思維能力,關鍵是要培養學生的數學語言表達能力。新課程的核心理念是以學生的發展為本,讓學生主動參與學習是新課程實施的核心。教師應尊重學生,還學生學習的自由,提高他們的學習興趣;優化教學環境,加強交流與合作;給每位學生以期望和激勵,讓學生有成功感;適當進行數學開放題教學。

【關鍵詞】課堂教學;根源;策略

“根源”即事物產生的根本原因,事物的起源。“剖析”即辨析,分析。我認為,數學上的根源剖析就是在教學中幫助學生找準本次所要教學的知識,使學生認識所學內容的根基所在,并在不斷的自我肯定與否定中,達到認識的另一高度。根源喚醒,是一種教育手段。這會給學生更多的信任和期待,激發其內在動力,使學生更有悟性。

一、根源教學現狀

我校的現狀:對我校22名數學教師進行調查,結果發現,能夠經常在課堂教學中引導學生進行根源剖析的為0%,偶爾在教學中引導學生進行根源剖析的為18.2%。在平時的教學中,教師只會強調新知如何如何重要,新知如何解答,往往忽視“根源教學”的重要性,不會關注新知與舊知之間的聯系,更不會關注學生的想法。

二、原因剖析

(一)“完成任務”說

平時教學時,為了完成每節課既定的教學任務,為了將每節課的知識講完,也為了讓學生掌握和新知有關題目,教師會花大量時間訓練學生解題,讓大部分學生看到這樣的題目就知道該怎樣解答。這樣的課堂缺乏師生間的有效交流,缺乏通過活動、實踐獲取知識的過程,不利于學生的全面發展。

(二)標準答案惹的禍

在長期追求學生答題正確率的情況下,抑制了學生對根源知識的思考能力。袁振國先生曾說過:“中國的教育,是將有問題的學生,教的沒了問題。”我從身邊的教學中也能看到這句話的存在,一二年級學生往往問題最多,可到了五六年級,上課舉手的寥寥無幾,學生只會默默地完成老師布置的作業,偶爾的交流,也是在爭論老師對某一題講解的方法是不是這樣,生怕被老師看到這題沒做對而受到批評。

三、根源剖析的效應

(一)正效應

1.根源剖析——動力源泉

根源剖析能激起學生追根究源的興趣,使學生探知、發現一個新天地。在這樣的學習中,學生一方面能學到知識,另一方面也能逐漸解答心中關于這方面知識的疑問,會產生進一步的學習需要及強烈的求知欲。

2.根源剖析——主體價值

教學中,學生的內因對學習成效起決定性作用,在教學中進行根源剖析可以很好地拉近知識與學生之間的距離,能使學生不覺得知識陌生,學生可以抓得著,可以有話說。同樣可以讓一部分中下等學生覺得知識不再是高不可攀,可以激發他們的學習興趣,也能成就他們在數學學習上的一點成功。

3.根源剖析——自我提升

在課堂教學中,只有引導學生尋根探源,學生才能發現問題、提出問題,也才能進行有效的數學思考,這對培養學生的思維能力、理解能力有很大的好處。只有重視培養學生發現問題、提出問題的能力,才能讓學生重走知識產生的路,在知識的探究道路上繼續前行。

(二)“負”效應

當然,這樣的教學也會給傳統教學帶來沖擊,一方面教師不知道如何實施這樣的課堂教學,另一方面,學生也可能在沒有正確的引導下到處亂撞,可能會壓縮題型訓練的量與時間,使訓練強度達不到理想效果。

四、質疑課堂的實施策略

(一)轉變教學理念

心理學家羅杰斯說過:“課堂教學中,只有學生處在一種放松的狀態下,他們才會思維活躍。他們也才能敢想、敢說、敢于創造。”奧蘇伯爾的有意義學習理論認為:學生認知結構中已有的認證經驗對新知識的有意義學習起固著作用。任何知識的學習,只有讓學生能感受到它的存在,能進行一定的判斷、操作,學生才會有興趣進行研究,思考,也才會有自己獨特的見解。《小學數學課程標準》也強調教師從學生原有的基礎和認知經驗出發,讓學生在操作、實踐、交流中得到不同的發展。

(二)正確引導

案例:認識三角形

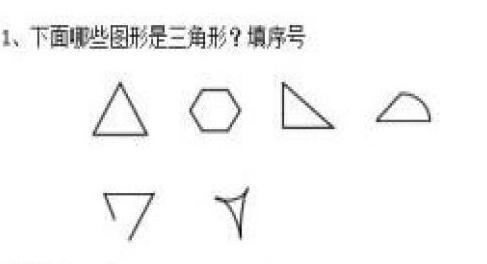

片段一:如圖,在教學“認識三角形”一課前,我利用學習單讓學生獨立判斷所給的圖形哪些是三角形,哪些不是。

通過課前對學生預習情況的統計發現,全班46個學生,有43個學生能獨立判斷出哪些是三角形哪些不是,2個學生寫得不全面,1個學生無法準確判斷。

教師要做的不是找做對的學生說說就下結論,而是要多讓一些學生說說自己真實的想法,尤其是不對的學生和不全面的學生,從而讓學生不僅能判斷哪些圖形是三角形,還能理解三角形的意義。

片段二:認識三角形的高

1.教師要讓學生想一想生活中是怎樣量身高的,并通過現場演示,讓學生明確最高點和最低點之間線段與地面的垂直關系。

2.在找三角形高時,先給學生一個銳角三角形,讓學生指一指三角形的高并通過旋轉,說說每條邊作為底時的高在哪里,怎樣畫。完成這一圖形后,再給學生一個鈍角三角形,通過旋轉不同邊作為底時的高在哪里,也讓學生了解并理解三角形的高有時在三角形的外面。

通過這樣的教學,一方面能溝通學生已有的認知,使學生找到高的根源,從生活經驗中得到找高的方法,并在交流中進一步豐富對高的認識——任何三角形都有三條高,不同的三角形的高的畫法相同,不同類的三角形的高的位置有所不同。這樣的教學更加生動,也更符合學生的認知,當然更容易被學生接受。課后只要稍加練習鞏固即可,不需要像傳統課堂那樣,一步步教學生怎樣做,學生掌握得還不理想。

五、小結

總之,小學數學教學中的根源剖析教學,不是高大上的名詞解釋,而是更接地氣、更符合學生認知的教學方式。這種教學方式可以很好地溝通學生已有認知與所學知識之間的聯系,并在課堂中通過不斷的交流,反思,一方面豐富、糾正已有認知上的不足與錯誤,另一方面也能溝通前后知識之間的聯系,這對培養學生的創造思維、問題意識有很大幫助。