融合與轉型:城市產業新區帶動下的本地城鎮化發展研究

以宜昌高新區電子信息產業園為例

何煒 徐敏 耿軍

在城鄉一體化發展過程中,大量的農村人口流向城市,特別是城市近郊地區,由于特殊的地理位置,農村剩余勞動力進入城市就業更為方便,人口的兼業雙棲情況十分普遍;同時,這些地區隨著城市的擴張,原有土地逐步轉化成建設用地,附屬于用地上的人的問題與需求成為建設與發展所面臨的最直接的問題,包括土地收益、戶籍變更、集中定居、就業與公服設施需求等。

面對這些問題,本文以宜昌高新區電子信息產業園為例,對近郊農村地區在快速城市化發展過程中的產業復興、基礎設施提升、人居環境良性演化等問題開展研究,初步提出結合產業發展,明確轉型方向;鏈接城市功能,帶動開發利用;關注原住居民,引領民生建設;深挖經濟模式,持續發展造血四大策略,目的是通過策略實施的合理性與實操性的研究,探索近郊產業新區開發與與本地城鎮化高質量發展的耦合關系。

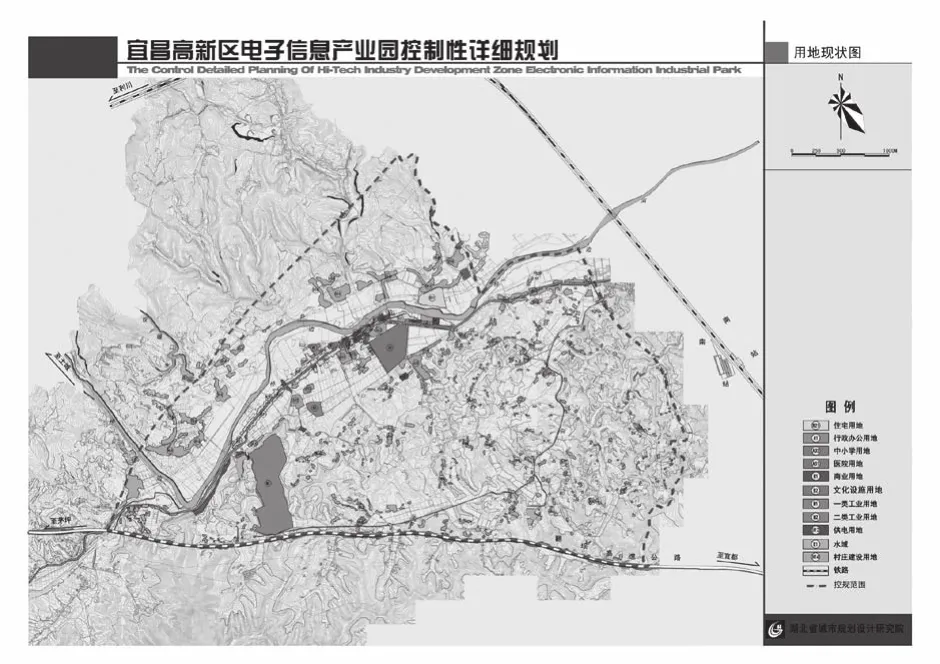

宜昌高新區電子信息產業園,地處長江右岸的橋邊鎮,與宜昌主城隔江相望。長期以來,受長江天然門檻所限,這一區域一直是典型的農村地區,城鎮化發展呈現自發性的特點,速度較為緩慢。

近年來,隨著宜昌“跨江發展”戰略的深入推進,宜昌高新區將橋邊鎮區域作為電子信息產業園整體謀劃,該區域成為宜昌市戰略型新興產業發展的重要地區。作為宜昌長江右岸唯一的產業集中板塊,電子信息產業園為這一地區的發展注入了活力,該地區原有的產業特點、小城鎮特征、鄉村面貌也發生了巨大的改變,當地居民的生活水平隨著城鄉形態的轉變也相應提高,園區開發大大推進了這一地區城鎮化發展的速度。

作為新興的城市區域,新區發展與當地原有的城鎮發展相輔相成、唇齒相依,如何處理好新區建設與本地城鎮化發展的關系,是貫穿整個新區開發建設與管理的主線。

一、現狀基礎條件

1.概況

宜昌高新區是國家級高新區,也是長江經濟帶轉型升級示范區、國家級循環經濟試點園區、國家中西部加工貿易重點承接地和國家科技興貿基地;電子信息產業園是宜昌高新區六大產業園之一,重點發展電子信息、新材料、廣告創意等產業,是宜昌市加快新舊動能轉換、深化供給側結構性改革、推進產業轉型發展的重要產業板塊和支撐平臺。

電子信息產業園轄區范圍33.60平方公里,涉及橋邊鎮鎮區及周邊村莊共六個行政村,現有常駐居民3395戶,10789人;園區四面環山、風景優美,橋邊河從中穿流而過,山環水繞,生態環境保持完好;電子信息產業園以原點軍工業園和橋邊鎮鎮區為基礎,集中建設區域集中在橋邊河兩岸,面積為14.7平方公里,城市建設用地面積為11.5平方公里。

圖1 用地現狀圖

圖2 用地條件分析圖

2.現狀建設情況

作為近郊型的高科技產業園區,電子信息產業園有以下特點:首先,新區位于城市邊緣地區,與城郊的建制鎮鎮區合二為一,“鎮園一體”導致發展訴求多樣,規劃“多而雜”,各層次規劃各成系統,缺乏協調和統一;其次,現狀產業發展與園區定位差距大,現有的企業門類繁雜,缺乏引導與選擇;第三,現狀設施情況不佳,公共服務設施集中在橋邊鎮老鎮區,服務設施嚴重缺乏,無法滿足園區發展需要;第四,新區位于河谷丘陵地帶,地形復雜、生態敏感,新區開發建設面臨較大的生態環境保護壓力。

3. “三農”發展情況

橋邊鎮隸屬宜昌市點軍區,是典型的近郊型鄉鎮,具有城鄉結合部的典型特征:首先,“兼業”型農民居多,農民外出務工情況普遍,傳統農民比重低,從事傳統農業及林果種植的傳統農民比重僅占20%左右,農產品與養殖業的收入已經不再是本片區農民收入的主要來源,外出務工、收租等其他收入成為村民收入的主要來源;其次,現狀農業特色不夠凸顯,農業生產以柑橘、茶葉以及花卉苗木種植為主,與宜昌市內其他區域比較,本片區農業生產規模偏小,特色品牌尚未凸顯,不具有明顯的比較優勢;第三,農民外出務工地點傾向就近,以宜昌市及湖北省內為主,青壯年外出務工,老年人及兒童留守的情況較為普遍。

二、發展趨勢研判

1.原有的城鎮化路徑改變

新區開發大幅提升了鎮區的基礎設施水平,城鎮總體發展水平迅速提高。新區開發確定了涵蓋橋邊鎮鎮區在內的10平方公里土地建立電子信息產業園,橋邊鎮鎮區由此與園區合為一體;依托園區功能拓展,橋邊鎮鎮區迅速脫離原有的小城鎮形態向城市新區轉變,其城鎮功能也得以快速提高。另外,新區開發帶來產業溢出效應、市級資源扶持和相關優惠政策,使得橋邊鎮的鎮級經濟發展獲得了外來動力,也使本地的剩余農村勞動力能夠獲得就業機會從而市民化,人口城市化率將大大提高。

2.城鎮自主發展空間受限

橋邊鎮鎮區作為電子信息產業園的空間載體,未來的發展大計由高新區及相關管理機構制定,這使得城鎮發展的自主性不得不讓位于高新區整體的產業發展安排;其次,新區建設占用原有的城鎮發展空間,用于承接市級產業資源,城鎮自身的用地空間受到擠壓。

3.原住居民生產生活方式受沖擊

新區開發帶來的土地征用導致失地農民激增,這一問題僅靠住房安置和社保并不能解決,關鍵是如何促進失地農民就業,使其在產業上向二、三產業轉移、身份上向市民轉變;其次,原有農村居民集中安置后,突然到來的城市生活使生活成本提高和傳統農村鄰里關系打破,原住居民尤其是留守人口難以在短時間內適應;第三,新區開發在短時期內改變橋邊鎮城鎮化發展水平,這種被動式的城鎮化發展容易造成發展速度過快,無論是政府工作人員、經濟主體領導者和普通居民都難以在短時期內迅速提高自身素養,適應發展的新局面,應對發展中的新問題。

三、本地城鎮化發展策略

1.以新區產業培育帶動城鎮產業轉型發展

在長江經濟帶戰略和長江大保護的大背景下,轉型升級成為產業與城鎮高質量發展的關鍵,再走傳統的勞動密集型制造業發展之路已經毫無意義。

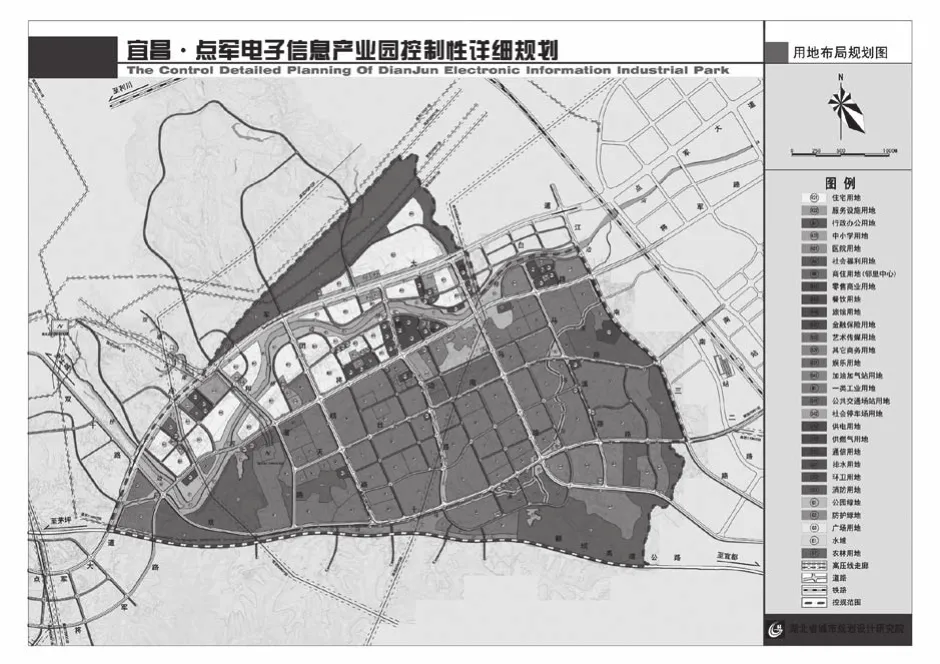

新區依托用地、交通和資源環境優勢,集中布置產業用地;城鎮發展強調服務園區,與園區功能差異化布局。以新區產業培育帶動城鎮產業轉型發展。對接新區建設,城鎮發展承接產業與經濟發展的紅利釋放。一方面,清退原有鎮級低端工業企業,引導原有產業實現產業升級;另一方面,挖掘生態景觀條件較好的半山丘陵緩坡區域的用地潛力,布置企業培訓、接待、高級專家公寓等產業服務設施,發展以綠色生態為主題及休閑、度假、商務為主的郊野生態型休閑功能,實現城鎮服務性功能的培育與成長。

2.轉型升級帶動土地集約利用

在“鎮園一體”的城鎮化發展過程中,土地資源不足的問題尤為凸顯。在新區開發占用大量土地資源以后,這一問題更加突出。其次,原有的農村居民點分布較散,不利于土地的集中開發,也不利于城市形態的完善,更不利于農民享受舒適便利的生活。第三,現狀服務性用地占比過小,對于產業發展而言,不利于產業的轉型發展;對社會發展而言,不利于公共服務供給水平的提高和配套服務功能的構建。

從一般發展規律來看,人地矛盾是推動城市化的主要因素;解決人地矛盾的辦法是提高土地使用效率,實現生產、生活的集約化發展。對農村居民點進行“減量化”。通過宅基地歸并的方式,將已經撤編的村進行搬遷安置,鄰近村莊集中建設社區,達到節省土地的減量化效果;結余出的土地,主要用于公共服務和商貿服務;這些公共服務和商貿用地將配合新區的產業發展,大力發展休閑、旅游、度假等服務業。

3.關注原住居民,切實保障原住居民利益

結合園區實際情況及產業發展集聚需求,依托良好的自然景觀條件,利用現有村莊發展鄉村綜合體,引導農民實現轉型,合理利用村集體資源帶領失地農民實現增收致富。同時,針對失地農民不同需求、結合園區各類產業及片區中心、居住區鄰里中心及社區鄰里中心的服務性設施為失地農民提供不同的就業崗位。

妥善安排失地村民,保證人有所居、人有所業,同時完善公共服務功能,高標準、均等化布局各類民生設施。一方面,原住農民通過搬遷安置,得到完善的基礎設施和便利的公共服務,享受高質量的綠色生態生活,促進村民向城市居民身份的轉變和融合;另一方面,原住農民的聚居也有利于鄰里關系的保留與延續,有利于構建鄰里關系和諧、生態環境優美的綜合型社區,有利于提升民生保障水平、實現人人享有基本公共服務的目標。

4.探索農村集體經濟發展新模式,增強村集體“造血”功能

案例中橋邊鎮屬于典型的低山丘陵區域,農業生產不適宜大機器的使用,農業規模化經營有一定的障礙。這樣的特點適宜發展精品農業和特色農業,因此,在農業現代化發展過程中,應該選擇適合當地地域特點的現代化方式。隨著新區城市功能的不斷完善,橋邊鎮對農業發展的要求除了保持現有特色,還要積極尋求與第二、第三產業聯動發展,形成農業“接二連三”的發展局面。

統籌考慮園區建設與周邊村莊發展,實現城鄉一體化發展,增強周邊村莊集體經濟“造血”功能,探索農村集體經濟發展新模式。研究周邊鄉村與產業園在功能、產業發展及空間布局等方面的相互關系,進而明確周邊鄉村的發展方向和重點。借力新區建設,推進周邊農村一二三產業融合發展,以園區建設為契機,推動產品農業向服務農業轉變,農業地區向農業景區轉變。

圖3 用地布局規劃圖

四、結語

在城鎮化下半程,城鎮化質量提升成為關鍵。本文以宜昌高新區電子信息產業園的規劃實踐為例,探索在國家長江經濟帶發展戰略和長江大保護的大背景下,產業新區的轉型升級對城市近郊地區城鎮化高質量發展的影響,提出近郊農村地區在向城鎮化邁進時,須重點應對包括產業發展方向、產城功能融合、居民社會發展等方面內容,并提出具體的策略與措施,期望能給類似區域的建設和發展提供有益的參考和借鑒。