基于相對濕潤指數的蒙中農牧交錯帶作物生長季干旱時空分析

——以烏蘭察布市為例

曹二佳,薛 羽,李紅瑛,鞏 杰,徐彩仙

(1. 蘭州大學資源環境學院, 西部環境教育部重點實驗室, 蘭州 730000; 2. 內蒙古涼城縣氣象局, 內蒙古 涼城 013750)

0 引 言

干旱事件是最具破壞性和最持久的氣象災害之一[1,2],也是氣候變化造成的亟待應對重大問題[3],該事件的頻繁發生,對生態系統、農業生產、社會經濟發展產生了重要影響[4]。氣候科學的一個基本預測是:由于干燥、變暖和冰雪融化的協同效應,世界許多地區將經歷更長時間和更廣程度的干旱[3]。隨著全球氣候變暖與人類活動不斷增強,極端氣候事件(如干旱、強降雨等)的發生頻率激增[5],已成為影響我國北方地區的突出災害之一[6-8]。考慮到干旱的后果和持續性,評估干旱程度非常重要,目前表征干旱的指標較多,如標準降水指數(SPI)、降水距平百分率(Pa)、Z指數、相對濕潤指數等[9]。其中,相對濕潤指數綜合考慮了降水與蒸發作用,是比較理想的區域性干旱監測指標[10],并在國內干旱研究中得到廣泛應用。如,王婷等[11]采用相對濕潤指數和降水距平百分率評價了四川水稻氣候干旱風險;王鶯[12]等利用相對濕潤指數揭示了1960-2011年石羊河流域程呈現微弱變干;王田明等[13]基于相對濕潤指數研究發現年際尺度上我國西南地區總體上略有變濕趨勢,夏季和冬季干旱有所增強等。

中國北方農牧交錯帶地處干旱與濕潤、農業與畜牧業的過渡區,是人類與氣候相互作用最強烈的地區之一,對氣候變化極其敏感[14],加之過度開墾、放牧等人類活動的影響,給當地生態環境、社會發展帶來不良影響,已成為中國最典型的集干旱災害頻發、貧困集聚的生態脆弱區[15],其中干旱災害是威脅農牧業最主要的自然災害[16]。張宇等[17]發現2018年6月內蒙古中南部出現重度干旱。Liu等[18]基于標準化降水蒸散發指數(SPEI)發現內蒙古1960-2013年間植物生長季(4-9月)干旱十分頻繁,且日益嚴重。總的來說,已有研究多關注于全國或區域尺度的氣候變化,而農牧交錯帶中小尺度干旱狀況研究報道較少。而生長季的干濕對植物生長和農牧業生產至關重要,生長季干濕狀況研究有助于預防和應對區域性干旱[19]。因此,本文以內蒙古中部農牧交錯帶烏蘭察布市為例,基于相對濕潤指數分析該地區1980-2017年作物生長季(4-9月)地表干濕時空特征,以期為深刻認識氣候變化對該地區干旱程度、農業生產帶來的不利影響,進而為干旱應對和農牧業生產管理等提供科學依據和理論參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

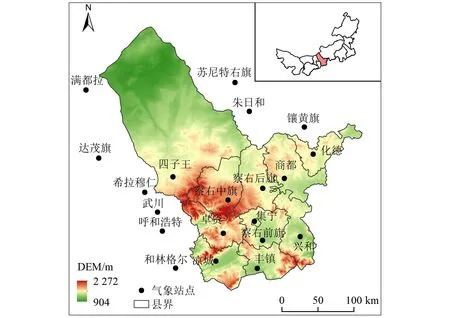

烏蘭察布市(39°37′~ 43°28′N,109°16′~114°49′E)地處內蒙古自治區中部,轄11個旗縣(市、區),總面積5.45 萬km2(圖1)。該地區處于草原向荒漠過渡地帶,東部和南部屬于草原,北部和西北部屬于荒漠草原[20]。土地利用類型主要以草地、耕地為主,土壤類型主要有棕鈣土、栗鈣土、栗褐土[16]。烏蘭察布市平均海拔904~2 272 m,習慣上稱大青山南部為前山地區,較溫暖多雨,包括集寧區、卓資縣、興和縣、豐鎮市、察右前旗、涼城縣,大青山以北稱為后山地區,溫涼而多風干旱,包括四子王旗、察右中旗、察右后旗、商都縣、化德縣。烏蘭察布市屬溫帶干旱半干旱大陸性季風氣候,降水集中在7-9月,空間分布由北向南逐漸增多,年均降雨量150~450 mm,年均溫2~5 ℃,無霜期90~145 d,年均蒸發量為1 300~3 000 mm。

圖1 烏蘭察布市及周邊站點分布圖Fig.1 The spatial distribution of meteorological stations of Ulanqab and its surrounding

1.2 數據來源

本文搜集了烏蘭察布市內11個氣象站點及周邊9個站點(圖1)的逐日降水量(P)、最高氣溫(Tmax)、平均氣溫(Tmean)、最低氣溫(Tmin)、平均相對濕度(RH)、平均風速(U)、日照時數(N)氣象資料以及經緯度、海拔等信息(圖1),數據來源于內蒙古涼城縣氣象局。

DEM是空間分辨率為30 m的ASTER GDEM 數據,來源于地理空間數據云。

1.3 研究方法

1.3.1 相對濕潤指數的計算

相對濕潤指數(M)是降水與蒸散量之差與蒸散量的比值[21],是中國氣象局2005年《干旱監測和影響評價業務規定》中推薦的干旱指標之一,適用于旬以上尺度干濕研究[22]。相對濕潤指數值越小,表示氣候越干旱,反之則越濕潤。公式如下:

(1)

式中:P表示研究時段降水量,mm;ET0為該時段的潛在蒸散量,mm。

利用聯合國糧農組織(FAO)推薦的彭曼蒙特斯(Peman-Monteith,P-M)公式計算ET0,公式如下:

(2)

式中:ET0為潛在蒸散量,mm/d;Rn為植物冠層表面太陽凈輻射量,MJ/(m2·d);G為土壤通量,MJ/(m2·d);es、ea分別為飽和水汽壓、實際水汽壓,kPa;γ、Δ分別為干濕常數、飽和水汽壓曲線斜率,kPa/℃;T為空氣平均溫度,℃;u2為地面以上2 m高處風速,m/s。

依照中國國家氣象局頒布的《氣象干旱等級》中提出的相對濕潤指數氣象干旱等級劃分法[19, 23],干旱等級劃分如下:無旱:-0.40 1.3.2 空間插值與分析方法 運用ArcGIS 10.2軟件中的反距離權重插值法(Inverse Distance Weighted, IDW)對相對濕潤指數、降水量、潛在蒸散進行插值。采用距平、累計距平分析了烏蘭察布市相對濕潤指數相對于多年平均值的變化程度、變化趨勢。采用非參數Mann-Kendall趨勢檢驗分析法研究38 a來年烏蘭察布市生長季(4-9月)相對濕潤指數、各氣象要素的變化趨勢[24-25]。用偏相關分析法[26]探討各氣象要素對潛在蒸散發的影響,從而分析相對濕潤指數的氣象成因。 基于重標極差分析法(R/S法)的赫斯特指數(H)是由英國水文專家Hurst在研究尼羅河多年水文觀測資料時發現并提出的[27]。Hurst指數值H的大小可以判斷時間序列是否存在趨勢性成分。當H=0.5時,序列變化屬于布朗運動,未來變化趨勢與過去無關;當0 2.1.1 生長季干旱空間分布 1980-2017年烏蘭察布市作物生長季(4-9月)平均相對濕潤指數空間分布如圖2(a)所示。由圖2可得,多年平均相對濕潤指數由北至南逐漸增大,近38 a來烏蘭察布市生長季干旱狀況整體為:南部地區干旱發生以輕旱為主,北部以中旱為主。具體的:西南部地區如涼城、卓資、豐鎮等相對濕潤指數較大,處于輕旱狀態(-0.55~-0.50);察右中旗、察右后旗、商都、化德、集寧、察右前旗、興和多年平均相對濕潤指數范圍為-0.55~-0.65;北部四子王旗最為干旱,相對濕潤指數為-0.80~-0.75。 1980-2017年烏蘭察布市作物生長季(4-9月)降水量空間分布如圖2(b)所示。可看出烏蘭察布市生長季降水量由南向北逐漸減少,與相對濕潤指數的空間分布基本一致。降水量最大值出現在涼城(356.30 mm),其次是豐鎮(341.68 mm),四子王北部降水量較低。生長季潛在蒸散量的空間分異較大(699.45~1 027.20 mm),分布與相對濕潤指數空間分布相反,呈北高南低[圖2(c)]。該區域潛在蒸散量最大值出現在四子王(1 027.20 mm),最低值區出現在卓資(699.45 mm),其次是集寧(735.81 mm)。 圖2 1980-2017年烏蘭察布市生長季相對濕潤指數、降水量、潛在蒸散發空間分布Fig.2 Spatial distribution of relative moisture index, precipitation, ET0 in growing season in Ulanqab during 1980-2017 2.1.2 生長季干旱年際變化 1980-2017年烏蘭察布市生長季相對濕潤指數距平年際變化及累計距平曲線如圖3所示。近38 a來相對濕潤指數呈現下降趨勢,多年平均值為-0.575,為輕旱狀態。生長季內平均相對濕潤指數最大值出現在2003年(為-0.330),其次是1995年(為-0.342),最小值出現在2011年(-0.775),其次是1986年(為-0.739)。由累計距平曲線可見,近38 a來相對濕潤指數變化經歷了4個較明顯階段變化,1980-1986年間呈微弱上升趨勢,相對濕潤指數增大,表明地表趨于濕潤,1987-1990年間累計距平呈負向增長,相對濕潤指數減小,即干旱程度加重;1990-2003年間相對濕潤指數整體呈增加趨勢,表明干旱程度逐漸降低;2003-2017年間累計距平曲線整體呈下降趨勢,說明該時段相對濕潤指數減小,干旱程度增加。 圖3 1980-2017年烏蘭察布市生長季干旱年際變化Fig.3 Interannual variation of drought in growing season in Ulanqab during 1980-2017 對各年代相對濕潤指數進行統計,得1980s、1990s、2000s、2010-2017生長季平均相對濕潤指數分別為:-0.598、-0.534、-0.572、-0.583,呈現變濕-變干趨勢,1990 s干旱程度最低,1980s干旱程度最嚴重。 2.2.1 生長季各月干旱空間分布 烏蘭察布市生長季各月相對濕潤指數空間分布如圖4。整體上,干濕狀況的空間分布與全生長季一致,即由南向北相對濕潤指數逐漸減少,地表越為干旱。從時間變化來看,4月至9月相對濕潤度指數呈先增大后減小的趨勢,4月最小(-0.95~-0.80),全市整體處于重旱狀態,7月和8月相對濕潤指數較大(-0.75~-0.20),烏蘭察布市南部地區(涼城、卓資、豐鎮、察右前旗、集寧、興和大部分地區)為無旱狀態。平均相對濕潤指數最大值出現在7月(-0.336),其中涼城、卓資最為濕潤(分別為-0.193和-0.204),北部縣區為輕旱。生長季各月平均相對濕潤指數由大到小為:7月(-0.336)、8月(-0.360)、9月(-0.500)、6月(-0.625)、5月(-0.787)、4月(-0.843)。 圖4 1980-2017年烏蘭察布市生長季各月相對濕潤指數空間分布Fig.4 Spatial distribution of relative moisture index of each month in growing season in Ulanqab during 1980-2017 2.2.2 生長季各月相對濕潤指數變化趨勢 1980-2017年烏蘭察布市生長季各月相對濕潤指數M-K趨勢檢驗slope值統計見表1。統計量Z為正值表示增加趨勢,負值表示減小趨勢,Z絕對值分別大于等于1.64、2.32時分別表示通過p<0.05、p<0.01的顯著性檢驗[28]。分析可得:8月各縣區相對濕潤指數均呈顯著下降趨勢(p<0.05),表明干旱程度顯著加重,其中涼城、集寧、四子王等地的相對濕潤指數減小幅度最大(分別以-0.146/10 a、-0.145/10 a、-0.134/10 a的傾向率呈顯著下降);9月各縣區的相對濕潤指數均呈增加趨勢,其中豐鎮、察右前旗、四子王分別以0.086/10 a、0.084/10 a、0.055/10 a的趨勢顯著上升(p<0.05),其余縣區呈不顯著增加趨勢。4至7月各縣區相對濕潤指數變化均未通過顯著性檢驗。從全生長季來看,大部分地區相對濕潤指數整體呈減小趨勢,表明大部分縣區在生長季呈變干趨勢,其中察右中旗減少趨勢最為顯著(減幅為-0.033/10 a),其次是商都(減幅為-0.030/10 a)。 表1 1980-2017年烏蘭察布市生長季各月相對濕潤指數M-K趨勢檢驗slope(10 a-1)/Z值統計表Tab.1 Slope (10 a-1)/Z value statistical table of M-K trend test of relative moisture index in each month of growing season in Ulanqab during 1980-2017 注: “*、**”分別表示變化趨勢通過0.05、0.01的信度檢驗。0 表示slope絕對值小于0.001/(10 a)。 某一地區的相對濕潤指數主要取決于降水量和潛在蒸散量,而潛在蒸散量與其他氣象要素密切相關,因此,為明確1980-2017年烏蘭察布市生長季相對濕潤指數變化的氣候成因,采用M-K趨勢檢驗法分析了近38 a來烏蘭察布市生長季各月最高氣溫Tmax、平均氣溫Tmean、最低氣溫Tmin、相對濕度RH、風速U、日照時數N、降水量P、潛在蒸散量ET0的變化趨勢,傾向率slope/10 a與Z值如表2。從全生長季來看,Tmax、Tmean、Tmin均呈顯著增加趨勢(p<0.01),分別以0.445 ℃/10 a、0.450 ℃/10 a、0.506 ℃/10 a的趨勢增加,其中Tmin在生長季各月均顯著升高,Tmax在8月增溫速率最大。相對濕度整體以-1.099%/10 a的傾向率呈顯著減小趨勢(p<0.05),其中8月減小幅度最大(-3.263%/10 a,p<0.01)。風速均呈極顯著下降趨勢(p<0.01);日照時數僅8月呈不顯著增加趨勢,其余各月呈現減小趨勢。從整個生長季來看,降水量以-0.874 mm/10 a的傾向率呈不顯著減小趨勢,其中8月降幅最大(-11.625 mm/10 a)。 因為各氣象要素是通過影響ET0而影響相對濕潤指數的大小,故對標準化處理后的ET0和各氣象要素進行偏相關分析(如表3)。偏相關分析表明,ET0與風速、日照時數呈顯著正相關(p<0.01),與風速的相關性最大,偏相關系數為0.796(p<0.01);ET0與相對濕度呈顯著負相關(p<0.01),與Tmean呈顯著正相關(p<0.01),與Tmax、Tmin相關性不顯著,而降水量沒有參與潛在蒸散量的計算,故偏相關系數較小。ET0在生長季呈減小趨勢,表明風速、相對濕度、日照時數的顯著下降對ET0的減小起主要作用,而溫度的顯著上升對ET0的增加作用較弱。因此,通過探討各要素對ET0的影響,可得知對干旱指標的影響,38 a來生長季相對濕潤指數呈減小趨勢(變干趨勢),表明降水減少占主導因素,而風速、日照時數的減小有助于緩解干旱,但不足以填補降水量、相對濕度對干旱加重的作用。 表2 1980-2017年烏蘭察布市生長季各月氣象要素M-K趨勢檢驗slope/(10 a)/Z值統計表Tab.2 Slope /(10 a)/Z value statistical table of M-K trend test of meteorological elements in each month of growing season in Ulanqab 注:“*、**”分別表示變化趨勢通過0.05、0.01的信度檢驗。 生長季及各月相對濕潤指數Hurst指數變化見表4, Hurst指數均大于或等于0.5,根據Hurst指數值H的大小,可將持續性強度分為5個級別[29],弱:0.50 表3 潛在蒸散發ET0與各氣象要素的偏相關系數表Tab.3 Table of partial correlation coefficient between ET0 and meteorological elements 注:“*、**”分別表示變化趨勢通過0.05、0.01的信度檢驗。 表4 烏蘭察布市生長季及各月slope/(10 a)/Z值與Hurst指數Tab.4 Slope/(10 a)/Z value and Hurst index in growth season and each month in Ulanqab 注:“*、**”分別表示變化趨勢通過0.05、0.01的信度檢驗。 從生長季多年平均相對濕潤指數空間分布來看,烏蘭察布市北部干旱程度較嚴重,尤其是四子王旗,其他學者的研究亦表明四子王旗干旱嚴重[30],該區域更應該注意防旱抗旱,減少干旱對農牧業生產的影響。 近38 a來烏蘭察布市生長季有變干趨勢,尤其8月份呈強持續顯著變干,6-7月呈持續輕微變干趨勢,可見夏季干旱化嚴重。這與白美蘭等[31]發現內蒙古中東部1980s以后夏旱發生頻率高強度大的結論一致,此外,Huang等[7]研究也表明內蒙古1960-2012年夏季干旱越來越嚴重。Hurst指數表明烏蘭察布市生長季干旱具有持續性,韓志慧等[32]人基于SPI指數對內蒙古干旱演變特征及趨勢進行了預測,得出SPI序列呈明顯的Hurst現象,亦表明干旱化程度還有可能會持續一段時間。 近38 a 來烏蘭察布市生長季ET0呈不顯著下降趨勢,其中6月下降最顯著,這主要與風速、相對濕度、日照時數的下降等有關,溫度的顯著上升并未導致ET0的顯著增加。王瀟瀟等[33]研究表明內蒙古大部分地區風速呈傾向率較大的顯著下降趨勢,且全區ET0在5、6月下降最為顯著,風速下降是首要因子,而溫度升高對ET0變化有限。此外,劉昌明等[34]在全國流域尺度研究得出1960-2007年風速和太陽輻射呈下降趨勢,其中風速下降趨勢顯著,可見烏蘭察布市近38 a來風速、日照時數的變化趨勢與全國流域尺度變化一致。有研究表明烏蘭察布市植被有變好態勢[35],風速顯著減少可能與生態工程的實施有關。 本文研究表明烏蘭察布市生長季干旱加劇的主要原因是降水量、相對濕度的減少以及最高氣溫的上升,日照時數的減小有助于緩解干旱加重。目前關于影響相對濕潤指數的主要氣象因子已有許多學者在不同區域進行了探討,不同區域主導因子存在差異,如強皓凡等[22]對若爾蓋濕地1960-2015年干濕變化的研究表明降水量、相對濕度的減少和日照時數、潛在蒸散量的增加對干旱趨勢起主要作用,而平均溫度、風速的上升影響較小。 另外,研究中也存在一些不足,本文僅從氣候角度分析烏蘭察布市生長季干旱的時空分布,而真正農業生產中是否發生干旱還與灌溉條件、作物種類、土壤狀況及地形地勢等因子密切相關[13],今后需開展更加深入、具體的分析研究。 本文研究發現,1980-2017年烏蘭察布市生長季相對濕潤指數空間分布由南向北逐漸遞減,近38 a來生長季干旱狀況表現為:南部地區表現為輕旱,涼城、卓資、豐鎮等地干旱程度較低,涼城的降水量最大,卓資的ET0最小;北部則為中旱,四子王旗降水量最小,ET0最大,干旱最嚴重;從年際變化來看,生長季相對濕潤指數呈不顯著下降趨勢,即干旱略呈有加重,其中2011、1986年干旱較嚴重。從生長季各月來看,4月至9月相對濕潤指數呈先增后減,7月最大,其次是8月,4月最小,其中8月干旱化顯著(p<0.01),9月、5月呈不顯著變濕趨勢。 近38 a來烏蘭察布市生長季Tmax、Tmean、Tmin均呈顯著上升趨勢,相對濕度、風速、日照時數呈顯著下降趨勢,降水量、ET0呈不顯著下降趨勢。風速對ET0的影響最大,其次是相對濕度、日照時數、平均溫度。近38 a來干旱加重的主要原因是降水減少、相對濕度的減小,其次是平均溫的上升,而風速、日照時數的下降有助于緩解干旱。Hurst指數顯示烏蘭察布市生長季干旱將持續一段時間,其中8月呈強持續顯著變干,9月、5月干旱程度均呈較弱持續緩解趨勢。2 結果與分析

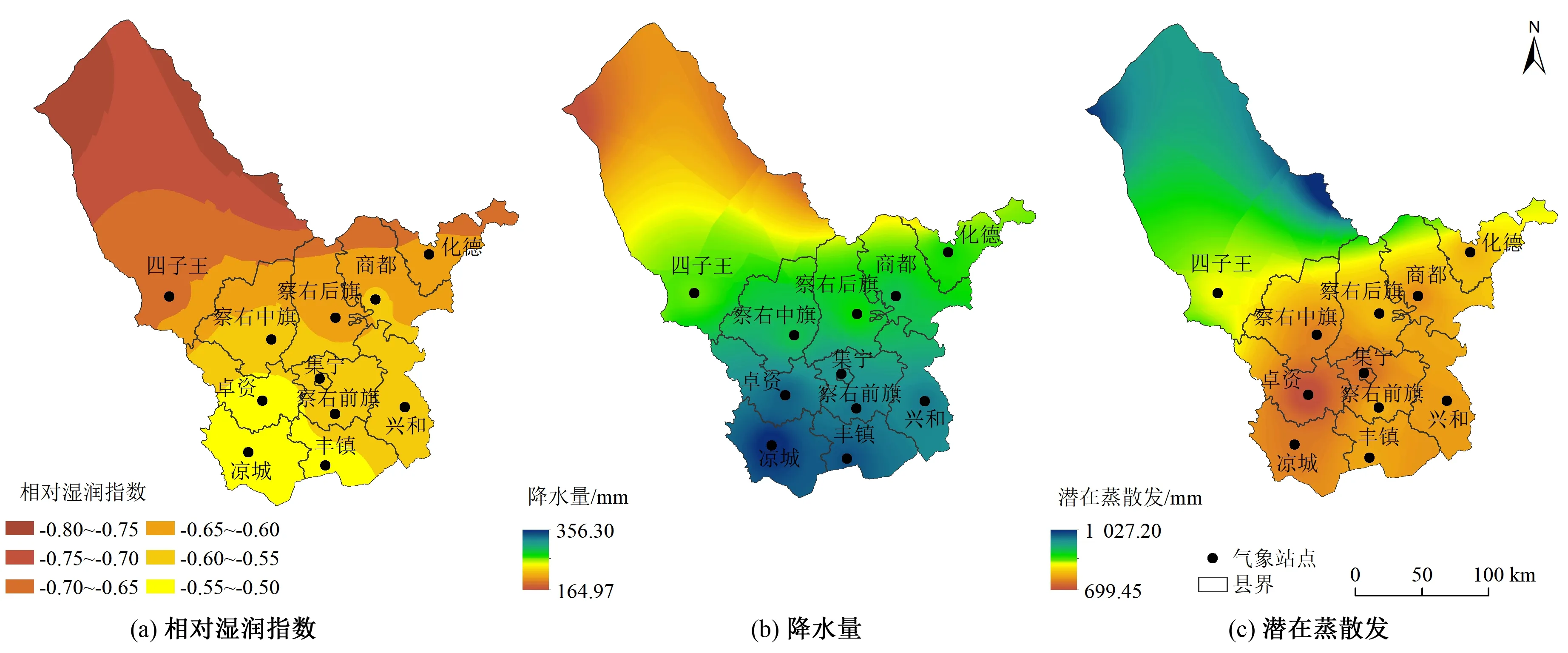

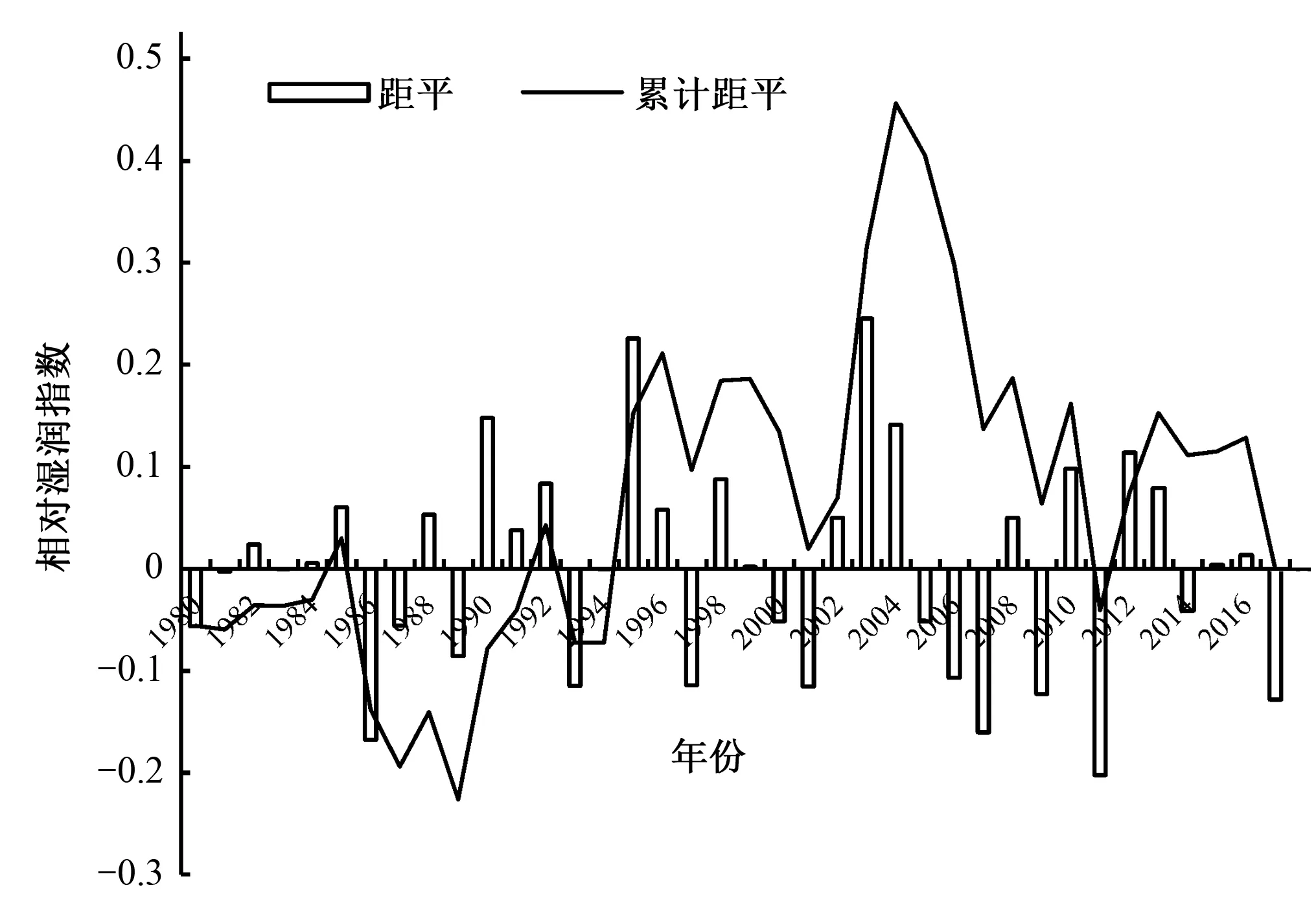

2.1 生長季干旱時空分布特征

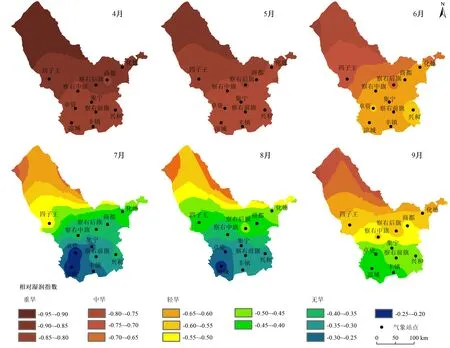

2.2 生長季各月干旱時空分布特征

2.3 生長季干濕變化的影響因子分析

2.4 生長季相對濕潤指數未來變化趨勢

3 討 論

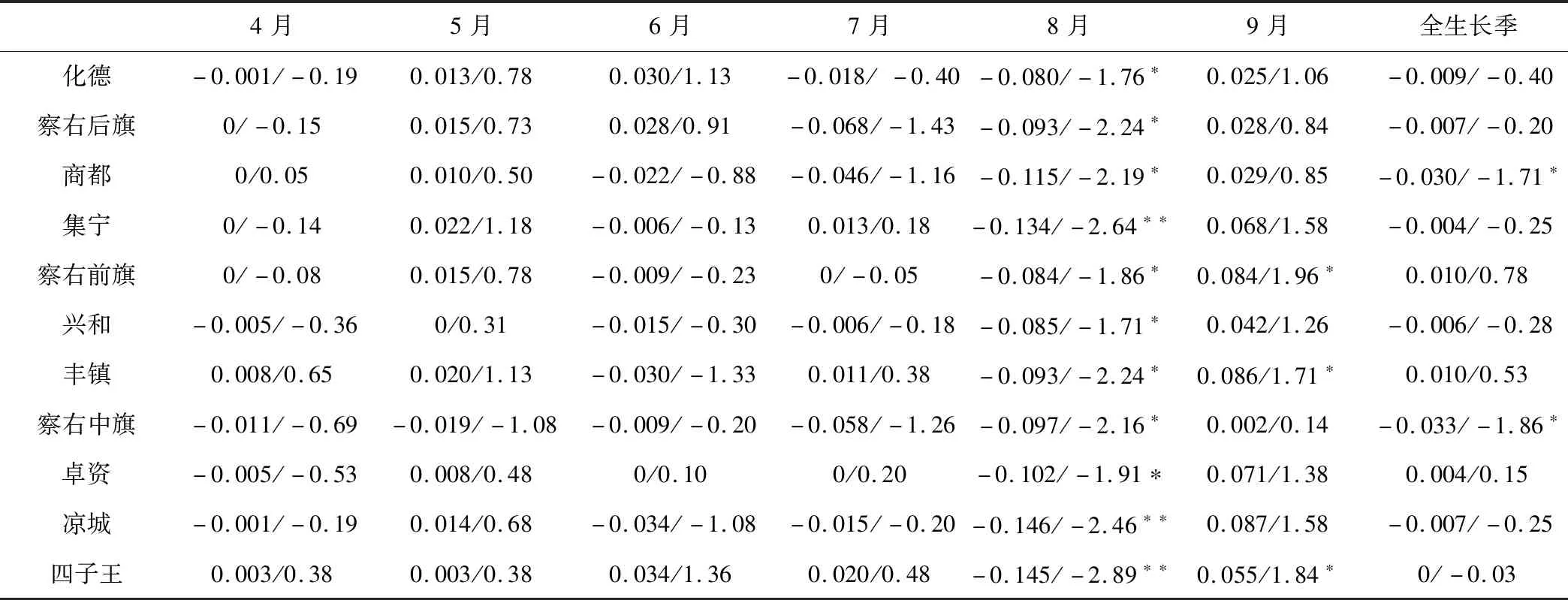

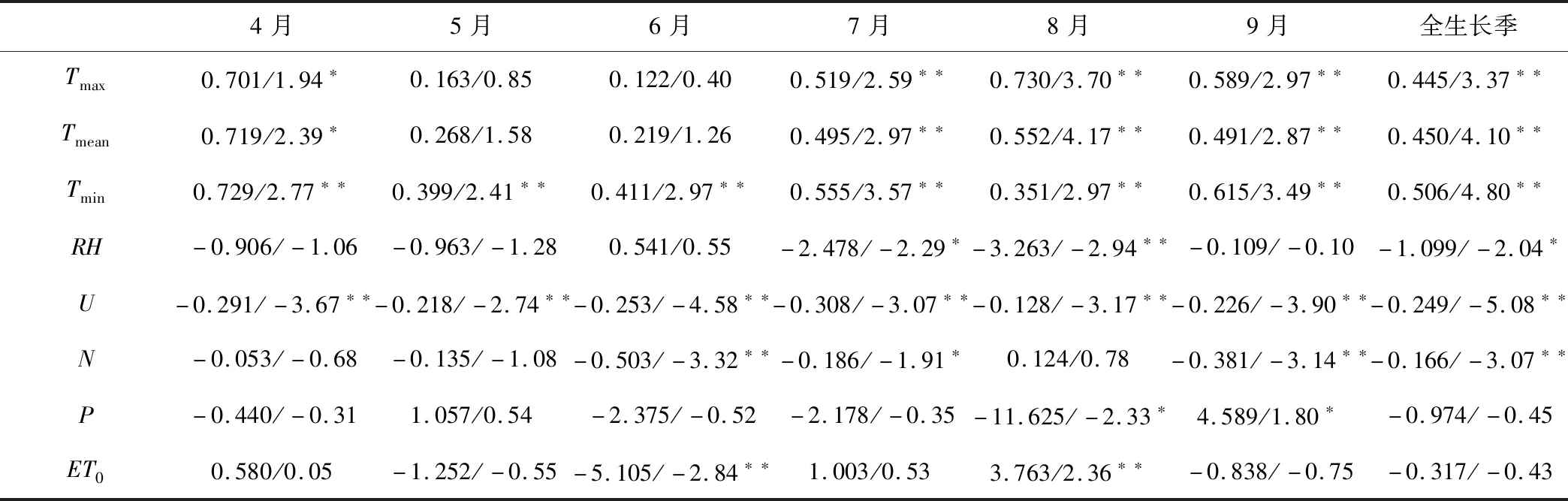

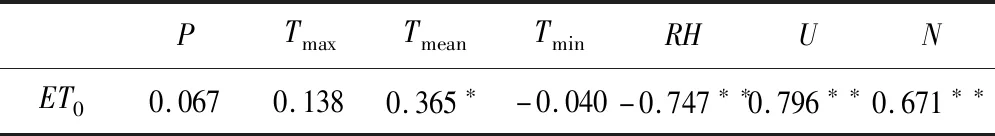

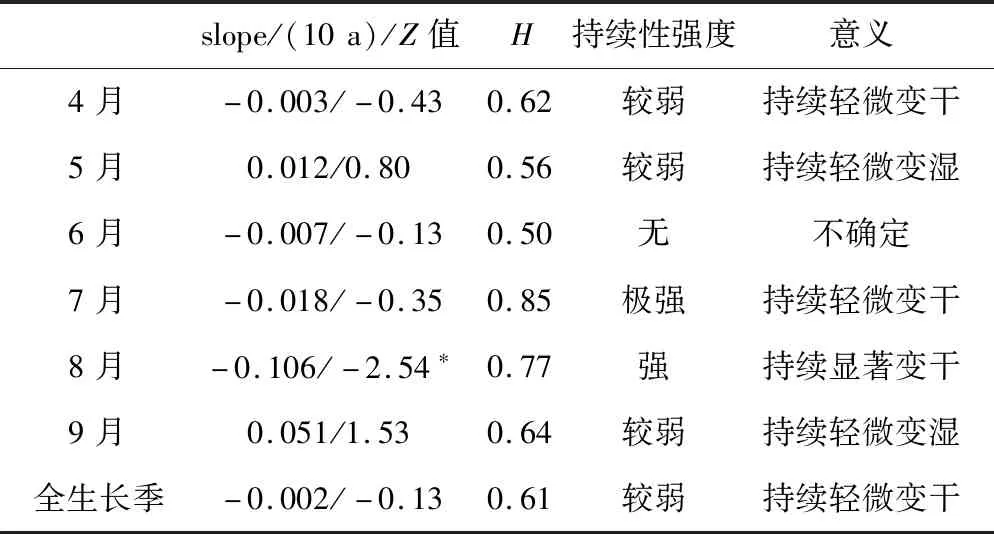

4 結 論