新風險導則在典型有色金屬冶煉企業的應用

摘要:隨著新的《建設項目環境風險評價技術導則》的發布,建設項目環境風險的評價內容和難度發生了重大變化。新導則從主體思路、適用范圍和側重、評價工作程序和內容均進行了重大調整,修正了舊導則環境風險評價模型缺乏評價的規范性和一致性、缺少可參照的環境風險基礎數據等問題。本文通過新導則在典型有色冶煉企業的環境影響評價中的實際應用,探索在新導則規范下開展建設項目的環境風險預測與評價的步驟和模式。

關鍵詞:環境風險;評價技術導則;實踐應用

中圖分類號:X-01 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2019)10-0-04

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.10.137

Abstract:With the release of the new Technical Guidelines for Environmental Risk Assessment of Construction Projects, major changes have taken place in the evaluation content and difficulty of construction project environmental risks. The new guidelines have undergone major adjustments from the main idea, scope of application and focus, evaluation of work procedures and content, and revised the normative and consistent lack of evaluation of the old guidelines for environmental risk assessment models, lack of reference to environmental risk basic data, etc. problem. Through the practical application of the new guidelines in the environmental impact assessment of typical non-ferrous smelting enterprises, this paper explores the steps and modes of environmental risk prediction and evaluation of construction projects under the new guidelines.

Keywords:Evironmental risk;Technical guidelines for evaluation;Practical application

2018年10月14日,生態環境部印發了《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ169-2018),標志著執行了14年的舊的導則壽終正寢,建設項目環境風險評價翻開了新篇章。

《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ/T169-2004)于2004年12月11日發布實施,是作為環境影響評價單位進行環境風險評價時使用的技術規范,為推薦性標準。隨著在建設項目環境風險評價中的應用,該導則暴露出了一些問題。舊導則實施2年后,爆發了松花江事件,隨著一系列突發環境風險事件的發生,風險導則經歷了修訂、送審、再組建編制組、修訂,最終形成新導則發布版本。

1 新舊風險導則的變化

舊導則適用范圍較窄,不能很好的與不斷更新的《建設項目環境保護分類管理名錄》進行銜接;評價方法的要求較為粗放,在實際操作中,項目的環境風險評價中尺度難以統一;環境風險評價模型復雜多樣,影響了評價的規范性和一致性;缺少可參照的環境風險基礎數據,環境風險的影響后果得不到定量化評價等。

針對舊導則在實際應用中遇到的問題,近十年來生產企業的發展變化,以及基礎數據的收集和積累,新導則中從主體思路、適用范圍和側重、評價工作程序和內容均進行了重大調整,并增加了6個規范性附錄和7個資料性附錄,對具有風險特殊性的行業,新導則中規定的一般性原則也能提供基礎性的指導作用。

1.1 主體思路

新導則弱化了安全分析方面的內容,從生產、儲存和使用危險化學品的工廠評價入手,側重泄露、火災、爆炸等伴/次生污染物排放引發的急性事故風險評價,以及后續的防控措施。另外,新導則中總結了國際先進經驗,增補了有效的分析技術,借鑒引入了美國和歐盟等的先進風險管理經驗,增加了科學性和規范性。

1.2 適用范圍

新導則中較舊導則擴大了適用的行業范圍,將生態風險評價和核與輻射類建設項目除外,一般性原則將指導各行業開展環境風險評價。

1.3 評價工作程序

新導則調整了評價工作程序,新增了風險調查,環境風險潛勢初判的內容。在風險識別前,通過對項目的危險性和選址的環境敏感性調查對建設項目風險潛勢進行初判。

1.4 評價工作內容

增加了風險調查、環境風險潛勢初判、風險事故情形分析的內容,同時對評價工作各部分有了更細化的內容和要求。

風險識別部分,增加了風險潛勢分析,強化了環境敏感性的辨識,細化了大氣、地表水和地下水敏感性的判據,調整了評價等級的劃分;風險分析預測部分增加了事故情形的設定原則,完善了事故源強的資料性附錄,修改補充了大氣和地表水預測模型,增加了地下水風險分析內容,提出了終點濃度選取的原則;在一級、二級、三級風險的預測內容中,規定了氣象條件,預測內容,預測結果的描述和圖表。

1.5 風險管理防控措施

風險管理防控措施中增加了環境風險管理的目標及管理要求,突出了與園區管理的區域聯動,強化了風險防控措施的科學性和可操作性,考慮了與應急管理要求的銜接。

另外,新導則中還增加了附錄A、附錄C、附錄D、附錄H、附錄I、附錄J等6個規范性附錄和附錄B、附錄E、附錄F、附錄G、附錄L、附錄M、附錄K等7個資料性附錄,為風險評價的實際應用提供了更多的參考,為專題報告的編制格式也進行了規定。

2 新導則在應用中的變化

在建設項目環境風險評價的開展中,新導則的可操作性大大增強。

危險物質的查找和確定上,新導則中提供了附錄B(重點關注的危險物質及臨界量)便于查閱;關于預測執行的標準,新導則中提供了附錄H(大氣毒性重點濃度值選取),用于對照和評價預測落地濃度結果,為風險調查的開展和評價結論的描述提供了依據,也保證了不同單位開展項目時評價和結論有統一規范和尺度。

風險定級上,新導則與其他環境要素評價導則接軌,綜合了項目所在行業特點、生產工藝、涉及的原輔材料和次生物質、所在場地的敏感程度等多維因素,涵蓋了大氣、地表水和地下水等常見環境風險易受影響的環境要素。

風險預測上,舊導則的預測要求上大篇幅對模型進行描述,而新導則在文本上弱化了模型的原理,將必要的內容放進規范性附錄G中,加強了對預測步驟進行描述和規定,更像一本操作手冊,參照性更強。

3 新導則在典型冶煉企業中的應用

Z企業是位于南方某省的冶煉廠,采用“濕法氧壓浸出電積生產鋅、循環蒸發干燥回收硫酸鋅、分布浸出萃取回收鎵鍺銦”進行鋅冶煉,同時回收精礦中的鎵、鍺、銦等有價金屬。由于地表水和地下水的環境風險預測和評價參照HJ2.3和HJ610導則開展,新舊導則中關于大氣的風險預測模型發生了重大變化,因此本應用案例中僅針對大氣環境進行環節風險的預測和評價。

3.1 風險調查

根據《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ 169-2018)附錄B對項目所涉及的危險物質進行調查和識別,篩選出擬建工程燃料及輔助材料涉及的危險物質包括硫酸、鹽酸、甲醛、氯酸鈉、天然氣(甲烷)、二氧化硫、二氧化氮、硫化氫、氯化氫、氯氣、柴油、銅及其化合物、砷、汞、鉻及其化合物、鎳及其化合物、銻及其化合物等。

生產工藝采用“濕法氧壓浸出電積生產鋅、循環蒸發干燥回收硫酸鋅、分布浸出萃取回收鎵鍺銦”,另有1套制酸系統,1個硫酸儲罐區,1個液氯儲罐區。

對廠界周邊5km內的敏感目標進行統計和分析,有村莊35個;項目無受納水體,下游10km范圍內有1個湖泊;項目所處地區為巖溶地貌發育,場地內滲透系數1×10-5cm/s~4×10-5cm/s。

3.2 環境風險潛勢初判

3.2.1 危險物質及工藝系統危險性特征

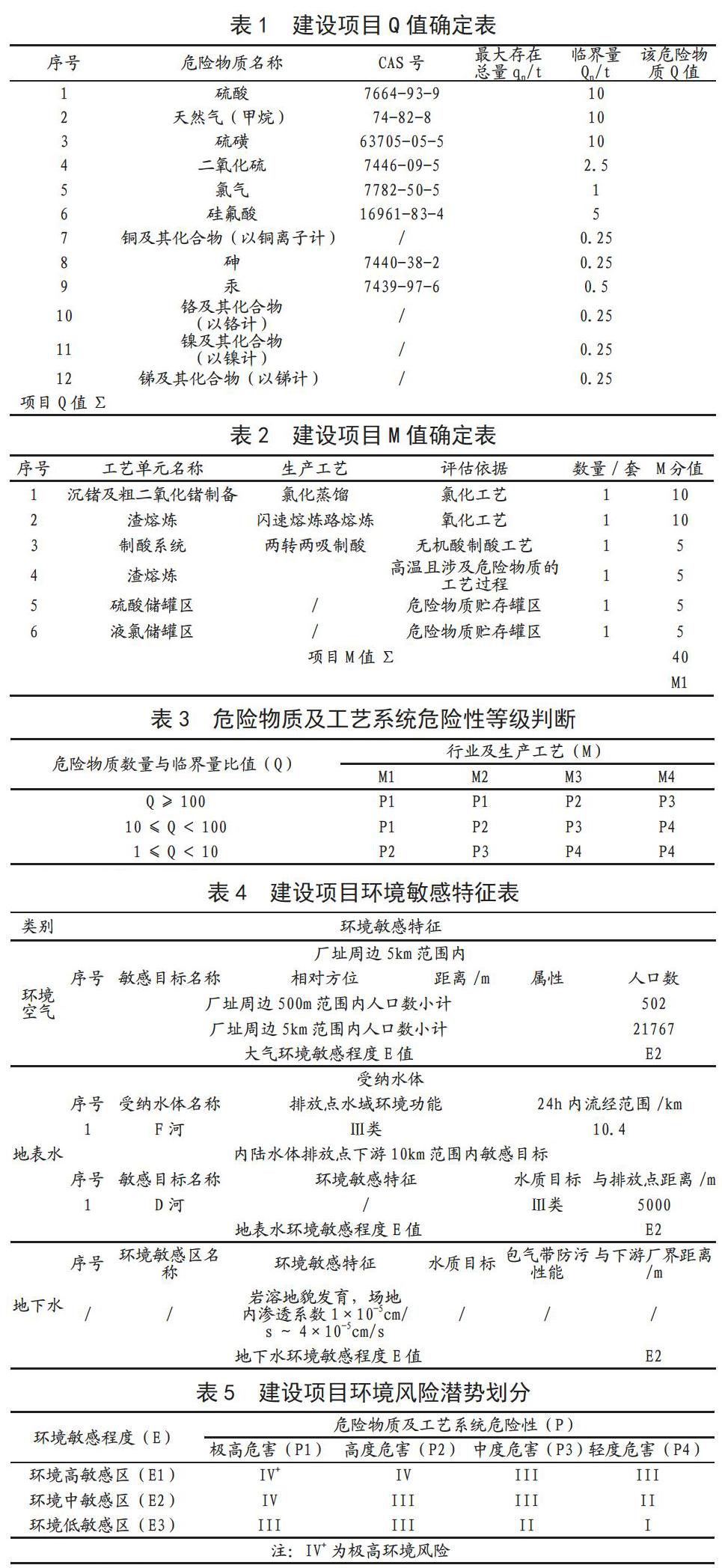

由于冶煉過程涉及氯化工藝、氧化工藝、無機酸制酸工藝、高溫且涉及危險物質的工藝過程、2個危險物質貯存罐區,M值為40,為M1;危險物質數量與臨界量比值Q≥100,根據矩陣判斷確定危險物質及工藝系統危險性等級為P1。

3.2.2 環境敏感特征

對照導則中的建設項目環境敏感特征表,企業周邊500m范圍和5km范圍內居民人數分別為502和21767,判定大氣環境敏感程度為E2。根據項目受納水體和下游10km內敏感點判斷,地表水環境敏感程度為E2。根據地質勘探資料,項目位于巖溶地區,地下水環境敏感程度為E2。

3.2.3 風險潛勢

對照《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ169-2018)表2建設項目環境風險潛勢劃分進行判斷,大氣、地表水、地下水環境敏感程度等級分別為E2、E2和E2,危險物質及工藝系統危險性等級為P1,確定項目風險潛勢綜合等級為IV級,進行一級評價,其中大氣環境風險評價范圍為建設項目邊界外5km。

3.3 風險識別

3.3.1 物質危險性識別

對照危化品說明書(MSDS)列表說明企業生產中涉及的各種危化品的理化性質、穩定性和活性、危險性、毒理學資料、急救措施、消防措施、廢棄處置和運輸信息等。

3.3.2 生產單元危險性識別

建設項目各生產單元存在的危險因素主要是有害化學品泄漏和火災、爆炸,另外還存在可造成腐蝕、電氣傷害、機械傷害等事故的危險因素。

3.3.2.1車間生產單元

原料庫及廢渣處理、貴金屬回收、鎘、鈷回收等車間等產生的二氧化硫、煙塵、酸霧等的廢氣,如后續除塵凈化設備發生故障,設備及管道內部則會形成正壓,導致酸霧等廢氣泄露,進入大氣環境。

電解過程中電解槽發生泄漏,可造成電解液泄露,存在污染地下水和土壤的風險。

儲槽和儲罐發生爆裂后,將有可能導致氣體泄漏、人員凍傷、中毒窒息,甚至火災、爆炸等事故。

3.3.2.2鍋爐房

鍋爐房運行過程中事故是多方面的:如鍋爐缺水、水垢過多、壓力過大等情況導致鍋爐爆炸,產生的沖擊波及爆炸后炸裂件對人體傷害及設備的破壞。

3.3.2.3電氣設備

建設項目運營時使用高、低壓電氣系統以及各種自動化儀表,可能因負荷過大、絕緣老化短路、違章操作及雷擊、異物侵入等引起線路火災和儀表爆炸危險。

3.3.2.4貯運風險

生產過程中使用的原輔材料以及產品等有易燃易爆、腐蝕性強的物質,分別通過汽車、罐車等方式運輸至廠區對應倉庫或儲罐保存,危險廢物委托有資質的運輸單位運輸。

貯運風險主要包括運輸途中以及廠區內儲罐泄漏或者遺撒兩個環節。運輸途中一旦發生泄漏,易燃易爆品遇到明火、高熱或氧化劑接觸,有引起燃燒和爆炸的危險;而各種腐蝕性較強的酸則會流入公路周圍的土壤和水體,危害當地的環境。廠區儲罐及管道泄漏主要發生在閥門失效、管口連接處等。一旦發生泄漏,同樣會對罐區及管道周圍環境造成危害。

3.3.3 風險識別結果

根據物質和生產單元的風險識別,確定環境風險識別匯總表。

3.4 風險事故情形分析

根據以上風險識別結果,設定風險事故情形,包括環境風險類型、風險源、危險單元、危險物質和影響途徑。

通過潛在事故的事件樹,查詢新導則附錄E或參考國內外同類企業發生事故的類比調查情況,選取設定具有代表性的事故類型。在本案例中最終確定的事故為制酸管道SO2泄露。

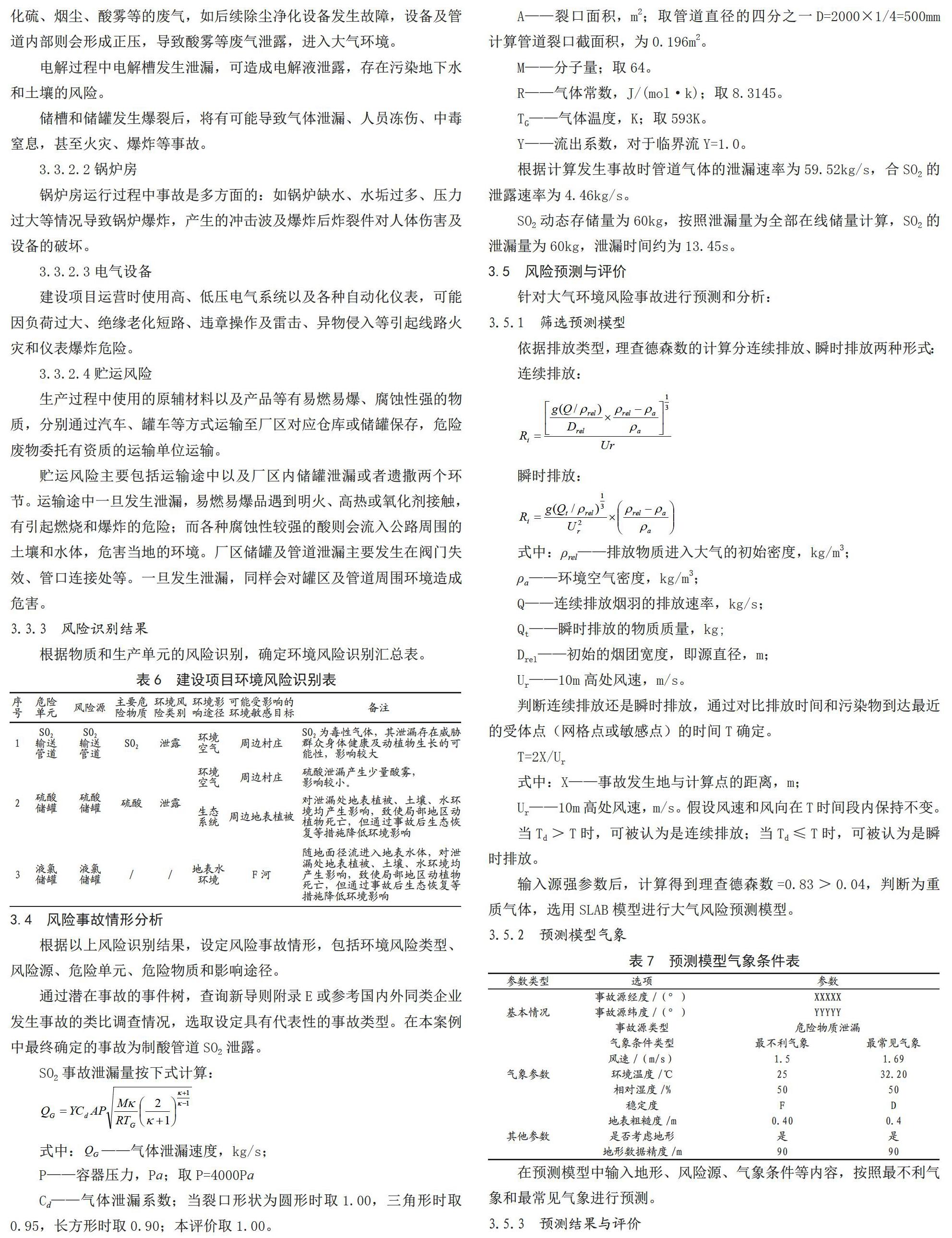

在預測模型中輸入地形、風險源、氣象條件等內容,按照最不利氣象和最常見氣象進行預測。

3.5.3 預測結果與評價

3.5.3.1最不利氣象條件

根據預測模型軟件運行結果,在最不利氣象條件(F類穩定度,1.5m/s風速,溫度25℃,相對濕度50%)下,SO2輸送管道泄漏事故出現立即危害濃度的范圍較小。計算網格點濃度均小于大氣毒性終點濃度-2,對周邊敏感點危害不大。

距離企業最近的居民點為廠界南側130m處的X敏感點。根據預測結果,事故發生后,預測到達居民點的SO2濃度貢獻值為0,因此對居民危害不大。

因此,一旦發生事故后,應立即采取相關防護措施,及時啟動應急預案,保護和減緩事故對廠區周邊敏感點的影響。

3.5.3.2最常見氣象條件

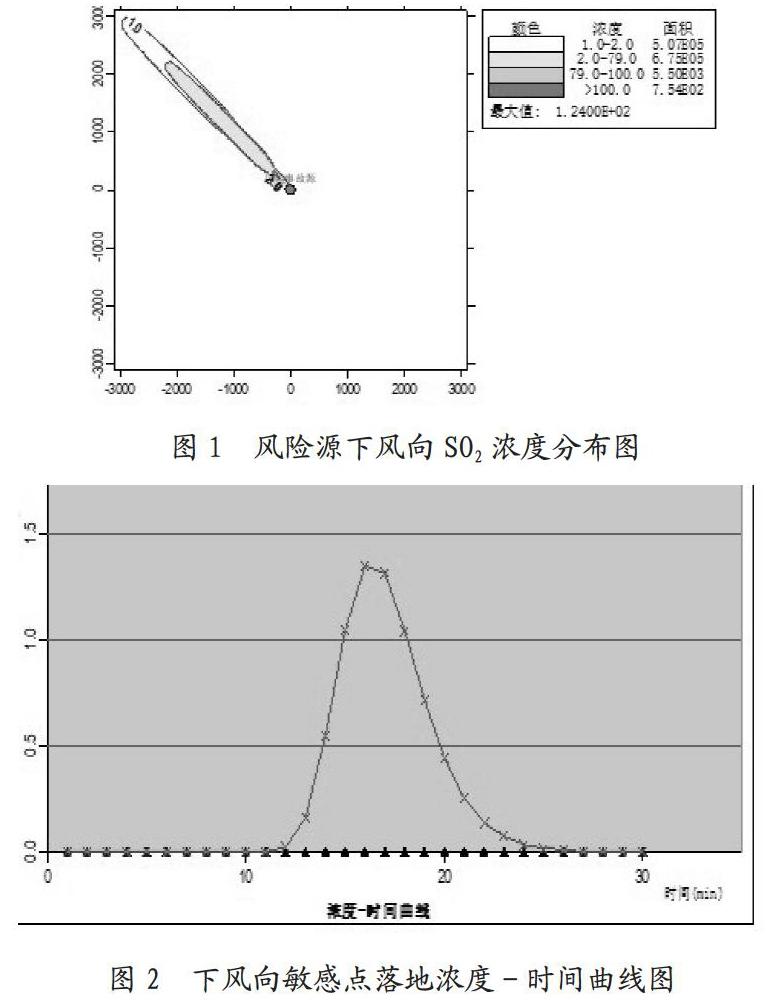

根據預測模型軟件運行結果,在最常見氣象條件(D類穩定度,1.69m/s風速,溫度32.20℃,相對濕度50%)下,SO2輸送管道泄漏事故出現后,超過大氣毒性終點濃度-1的影響范圍約為564m,超過大氣毒性終點濃度-2的范圍約為3090m。在最常見氣象的預測情形下,位于下風向的2處敏感點將受到SO2泄露的影響。

發生泄露事故后事故點最大濃度出現在下風向310m處,最大濃度為159.9mg/m3。風險源下風向SO2濃度分布見圖2。在整個預測時段內,兩處敏感點的預測最大濃度分別為1.09×10-9mg/m3和1.35 mg/m3,低于毒性終點濃度-2。兩處村莊落地濃度-時間曲線圖見圖2。

4 結語

隨著各行業生產技術的不斷發展,環境風險的不斷出現和升級,對建設項目環境風險的評價技術和方法也提出了新的要求,在此背景下,新的《新風險導則在典型有色冶煉企業的應用》導則經過了11年艱苦卓絕的修訂、研討、征求意見、醞釀、再修訂、征求意見、檢驗完善過程應運而生。為順應新的導則,盡快調整建設項目環境風險評價的工作思路和工作程序,通過在典型有色冶煉企業的環境影響評價工作中實際運用新導則,摸索在新導則下規范開展建設項目的環境風險預測與評價的步驟和模式,為其本行業的環境風險評價提供預測和評價范本,也為其他行業提供借鑒和參考。

參考文獻

[1]王浩宇,李楊,韓震,王三平.對《建設項目環境影響評價技術導則總綱》的幾點思考[J].環境科學與管理,2017,42(07):10-12.

[2]王志荃.《建設項目環境風險評價技術導則》修編的幾點思考和建議[J].科技創新與應用,2017(07):162.

收稿日期:2019-07-20

作者簡介:劉紫薇(1989-),女,漢族,環境科學碩士,工程師,研究方向為有色金屬礦山和冶煉行業的環境咨詢。