江西省蓮花縣小江煤礦區煤層對比研究

摘要:礦區主要含煤段為樂平組老山段下亞段和官山段上亞段,共具可采煤層6層。本文綜合應用了以標志層、沉積旋回為主,以層間距、煤層物理特性為輔的煤層對比方法,對礦區的煤層進行了對比。煤層對比結果表明:礦區內主要可采煤層A32、B41、B42對比可靠,A31、A4、B5對比基本可靠。

關鍵詞:小江煤礦;煤層對比;標志層;沉積旋回

中圖分類號:P618 文獻標識碼:A??文章編號:1671-2064(2019)16-0000-00

礦區地質特點是含煤地層厚度大,地層缺乏明顯標志層;煤層層數多,且厚度變化較大,屬不穩定煤層。本文以小江煤礦勘查區富沖礦段普查成果為基礎,通過分析、探討區內煤礦地質特征,總結、對比礦區各煤層間的區別和聯系,為礦區的煤礦勘查提供勘查依據。

1 礦區地質

1.1 礦區地層?

各地層巖性特征自老至新分述如下:

1.1.1 石炭系上統黃龍組(C2h)

巖性為灰-灰白色厚層狀白云巖、白云質灰巖、生物碎屑巖,上部灰巖中含燧石結核。厚度約550m。

1.1.2二疊系中統棲霞組(P2q)

巖性為深灰~灰黑色中~厚層狀含燧石灰巖,夾薄層硅質灰巖、硅質白云巖。地層厚度大于150m。

1.1.3二疊系中統小江邊組(P2x)

巖性為灰-灰黑色薄層狀鈣質泥巖、泥巖,夾泥灰巖、瘤狀灰巖。地層厚120m。

1.1.4二疊系中統茅口組(P2m)

巖性:上部為灰白色、灰色硅質巖及硅質灰巖夾燧石條帶;下部為灰、深灰色中-厚層狀石灰巖夾薄層狀泥灰巖,含燧石結核,方解石脈較發育。地層厚大于78m。

1.1.5二疊系上統樂平組(P3l)

(1)官山段(P3lg)。地層平均厚171.63m,分為上、下二個亞段。下亞段巖性以灰-灰黑色細粉砂巖、泥質粉砂巖為主,夾薄層粗粉砂巖、鈣質細砂巖;上亞段巖性為深灰-灰黑泥巖、粉砂巖,薄層狀細砂巖,細-中粒砂巖組成四個沉積旋回。頂部為一層厚層狀中、粗粒石英砂巖,一般厚5~10m,該層砂巖全區穩定,特征明顯,為官山段與老山段的分層標志層。

(2)老山段(P3ll)。?地層平均厚256.56m,分上、中、下三個亞段。下亞段巖性為:上部為灰-深灰色厚層粉砂巖夾數層細砂巖;中部為厚層-巨厚層深灰色泥巖、含炭泥巖、粉砂巖;下部為灰黑色-黑色泥巖、粉砂巖、炭質泥巖與細砂巖不等厚互層。中亞段以灰-灰黑色泥巖、粉砂巖為主。上亞段巖性為灰-深灰色粉砂巖、泥巖與薄-中厚層細砂巖不等厚互層。

(3)獅子山段(P3ls)。為灰-灰白色中厚層-厚層狀石英細砂巖,局部夾薄層粉砂巖,硅質膠結。地層平均厚8.47m。

(4)王潘里段(P3lw)。巖性為灰-灰黑色薄層狀石英細砂巖、細砂巖、粉砂巖及泥巖、炭質泥巖等,夾薄層煤層1~3層。地層平均厚33.22m。

1.1.6二疊系上統長興組(P3c)

地表為淺灰黑色薄至中厚層狀硅質灰巖和硅質巖,鉆孔中為較純的淺灰色薄至中厚層狀隱晶質灰巖和硅質灰巖。地層厚5~10m。

1.1.7三疊系下統青龍組(T1q)

上部以淺灰色、黃灰或青灰色薄層狀鈣質細粉砂巖、泥灰巖為主;下部以灰黃色、黃褐色薄層狀至中厚層狀泥灰巖、鈣質粉砂巖為主,夾細砂巖及灰巖透鏡體。

1.1.8 第四系(Q)

殘坡積層巖性為腐殖土、亞粘土、巖石碎塊和砂礫石等,厚度0~15m;沖洪積層巖性為亞砂土、砂礫石等,厚度5m。

1.2?礦區含煤性

礦區具可采煤層6層,賦存于官山段上亞段3層(A31、A32、A4)、老山段下亞段3層(B41、B42、B5)。各煤層出露情況和可采程度敘述如下:

1.2.1 官山段上亞段可采煤層

(1)A31煤層。位于第三旋回中下部,距A32煤層10~20m。煤層平均厚0.77m,可采面積4.63Km。可采煤層分布較零星。煤層結構簡單,煤層頂、底板為粉砂巖,底板部分為泥巖。煤類為無煙煤,屬局部可采的不穩定煤層。

(2)A32煤層。賦存于官山段上亞段的第三旋回。煤層位于旋回的上部,距官山段頂部的中粗粒長石石英砂巖(S3)20~50m,全區分布。煤層平均厚0.70m,可采面積4.07Km2。36線以北、8線以南區段為不可采區段。以塊煤為主,煤層結構較簡單。煤層的頂板巖性為粉砂巖、泥巖,局部為含炭泥巖、砂巖;煤層底板為泥巖、炭質泥巖。煤類為無煙煤,屬全區局部可采的不穩定煤層。

(3)A4煤層。位于官山段上部,煤層賦存于第四旋回上部,距官山段頂部中粗粒砂巖3~5m。煤層平均厚0.39m。0~4線區段不含煤。煤層結構簡單,煤層頂、底板多數為泥質粉砂巖、泥巖,少數鉆孔頂板為砂巖。煤類為無煙煤,為零星可采的不穩定煤層。

1.2.2 老山段下亞段可采煤層

(1)B41煤層。煤層賦存于老山段下亞段中部靠下,距B3煤層10~30m,上距中、下老山亞段鈣質砂巖60~80m。煤層平均厚0.92m,可采面積3.95Km2。可采煤層主要分布于20線以北區域,以粉煤為主。煤層結構簡單,頂板主要為泥巖、粉砂巖,底板巖性以層理不顯的泥巖為主,少數為炭質泥巖。煤類為無煙煤,屬全區局部可采的不穩定煤層。

(2)B42煤層。位于老山段下亞段中部,B41煤層之上15~20m,距官山段頂部中粗粒砂巖(S3)40~70m。煤層平均厚0.95m,可采面積3.95Km2。煤層結構簡單。煤層頂板巖性為粉砂巖、含炭泥巖,底板為泥巖。煤類為無煙煤,屬局部可采的不穩定煤層。

(3)B5煤層。位于老山段上亞段上部,距中、下老山分界的鈣質砂巖5~15m。煤層平均厚0.66m。煤層結構較簡單,局部夾炭質泥巖、泥巖夾矸薄層。煤類為無煙煤,屬零星可采的不穩定煤層。

2 礦區煤層對比

2.1 標志層對比

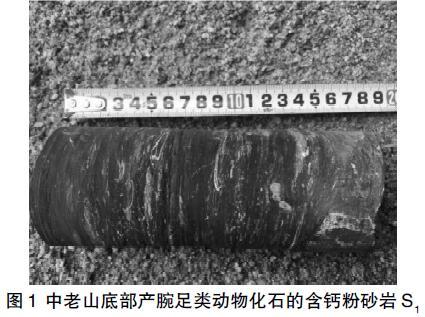

礦區內主要標志層為老山段中亞段底部的薄-中厚層狀鈣質細砂巖(鈣質粉砂巖),局部為泥灰巖、灰巖,為老山段下亞段和中亞段的分層標志層,在層序地層劃分中,為由海退序列向海進序列轉換的分界線。該鈣質砂巖薄層一般與粉砂巖互層出現,鈣質砂巖、泥灰巖、灰巖厚0.05~3m,平均厚0.3m。其下5~10m為B5煤層。砂巖含鈣,局部為泥灰巖、泥質粉砂巖,見有腕足類動物化石(見圖1),分布廣泛。該砂巖是整個萍樂坳陷樂平煤系中重要的煤層、地層對比標志,本次勘查工作中將其作為煤層對比中的重要標志層,稱其為S1砂巖層。

礦區內除主要標志層S1砂巖外,還有官山段頂部厚層狀中-粗粒砂巖,該砂巖為官山段和老山段地層劃分的標志層,其上3~10m為B3煤層,其下3~10m為A4煤層。該層砂巖層位穩定、全區分布,不僅為地層分層的主要標志層,也是煤層對比的重要輔助標志層,稱其為S3砂巖層。

2.2 沉積旋回對比

在充分分析礦區各鉆孔剖面基礎上,通過傾向、走向上的綜合對比將官山段上亞段地層劃分為四個沉積旋回,自下而上對比如下:

第一旋回:分布局限,旋回下部為厚層狀中粗粒長石石英砂巖,砂巖中含粉砂巖包體,常見有串球狀黃鐵礦包體,具白云母片。其上為粉砂巖。砂巖厚度變化較大,砂泥比一般為0.75左右,為該旋回特征。

第二旋回:旋回底部為厚層狀中細粒巖屑砂巖,具黑色粉砂質包體,砂巖層厚0~59.43m,砂巖0~6層,具有2~3個次級旋回,砂泥比一般為1.38左右。該旋回特征為砂巖以細-中粒為主,砂巖層厚度較大,砂巖中常見泥質、粉砂巖包體。

第三旋回:為官山段上亞段主要煤層賦存部位。旋回底部為細砂巖夾薄層粉砂巖,砂巖具水平層理和小型斜層理,旋回厚度較大。砂巖層數多、單層厚度小、砂泥比一般為0.67左右,以細碎屑巖為主。該旋回特點是以細碎屑巖為主,沉積旋回厚度50m左右,植物化石豐富。

第四旋回:旋回厚度25~40m,平均36m,旋回底部為厚層狀中細粒石英砂巖,砂巖底面不平整,與下伏第三旋回為突變接觸。

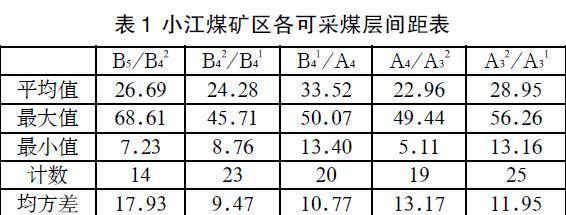

2.3 層間距對比

層間距對比主要應用于沉積相相對較穩定的老山段下亞段煤層對比。老山下亞段煤層中, B42與B41層間距約24m,上與B5煤層層間距約27m,B42下距S3砂巖40~60m。根據煤層間距均方差數據分析,鉆孔見各煤層間距變化幅度不大,均方差基本在11上下波動,ZK1207和ZK809因B5/B42煤層間距在60m左右,造成B5/B42煤層間距的均方差大于17。詳見表1。

2.4 測井曲線特征對比

不同煤層的地球物理特征有一定的差異,在煤層對比中可作為主要的參考。

B41煤層:測井密度曲線為單峰狀,曲線逐漸達到峰值再突然升高;自然伽馬曲線形態總體呈細齒多峰狀。

A32煤層:測井密度曲線為雙峰狀,曲線由第一個峰值突然降低,然后又逐漸升高呈第二個峰,第二個峰值高于第一峰值;自然伽馬曲線呈細齒多峰狀。

3 結語

上述是礦區主要的對比依據,通過標志層、沉積旋回、煤層地球物理特性、煤層結構、層間距等對比,礦區內主要可采煤層A32、B41、B42對比可靠,A31、A4、B5對比基本可靠。

參考文獻

[1] 龐世臣,宋萍.紅會一礦煤層對比分析及主要標志層的確定[J].西安科技學院學報,2000,20(4):304-306.

[2] 季玉富,林寬,等.測井曲線在龍湖煤田勘煤層對比中的應用[J].煤炭技術,2003(2):96-98.

[3] 何光強.煤田地質勘查中煤層對比方法的探討[J].煤炭科學技術,2009,37(6):106-109.

[4] 江西省地質礦產勘查開發局九0一地質大隊.江西省蓮花縣小江礦區富沖礦段煤礦普查報告[R].2016年江西省地質學會論文匯編集III,2017:1-115.

[5] 劉臣博,陳德松,張保濤.江西省小江煤礦煤層對比方法技術探討[J].華東六省一市地學科技論壇文集,2012,28(1):1-5.

收稿日期:2019-06-25

作者簡介:周小平(1986—),女,湖南瀏陽人,本科,工程師,研究方向:礦產資源勘查、水文地質、環境地質、工程地質。