來華留學生初級階段漢字偏誤及教學方法實證研究

肖家燕 伍欽

【摘 要】本研究通過旁觀初級留學生上課、收集漢字作業、問卷調查等方式,了解留學生學習漢語的動機和背景信息,發現留學生在漢語學習的初級階段,較容易產生漢字偏誤,包括字音偏誤、字形偏誤及字義偏誤。針對這個問題,本文通過實證研究,提出在形、音、義分項的教學基礎上,交叉應用多元化的教學方法。研究表明,多元化的教學方法形成互補性,較好地實現教學成果化。

【關鍵詞】漢字偏誤;初級,留學生;交叉應用;教學方法

中圖分類號:H195.3 文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2019)31-0120-03

漢字是一種獨特的形音義結合的表意文字,漢字在書寫方面、發音方面都跟表音文字不同。跟世界上其他國家語言不同(除了日語),學習中國語言的最大難點就是傳統的文字。(柯彼德,Kupfer)[1]對剛到中國學習漢語的初級留學生來說,學習漢字是重中之重,只有掌握了一定數量的漢字,才能進行深入學習。要使學生更好地掌握漢語,就要深入實踐,對學生學習情況進行調查分析。

筆者此次調查的對象是湖北工業大學國際學院來華留學生,學習漢語時間在2個月左右,其《初級漢語讀寫》課程采用的教材為《漢字輕松學》(上、下冊,李蕊主編,北京師范大學出版社,2010版)。[2]對漢字的筆畫有初步的概念,能認讀并書寫簡單的漢字,如:“一”“二”“三”“中”“國”“很”“多”“上”“下”“南”“北”等。

一、對初級留學生的問卷調查與分析

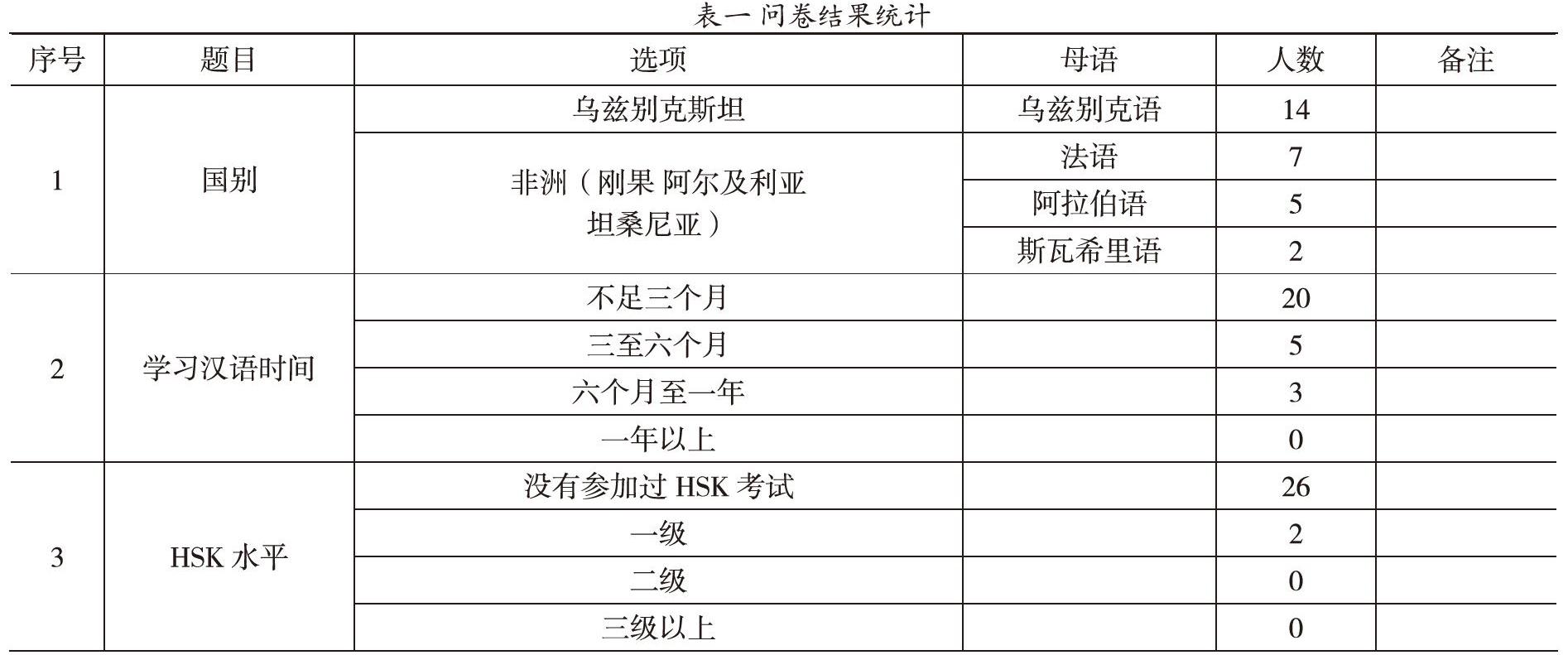

本次問卷采用中英雙語形式,共11道題。1-10題為選擇題(分別調查留學生的國別,母語,學習漢語時間,HSK水平,學習漢字方式,對漢字的了解程度,對自己的漢語水平期望,對漢字的感興趣程度,學習漢字的理由等),第11題為開放式題目:請為自己的漢語老師的漢字教學提一些小建議。旨在調查留學生的國別、母語、漢語水平、對漢字的看法等內容。發放問卷30份,回收有效問卷28份,回收率約為93%。

筆者調查整理后,所得問卷結果見表一。

由表一可知,在28名被調查者中,26名同學未參加過HSK考試,20名同學學習漢語時間不足3個月,所有人主要依靠課堂教學學習漢語漢字,對漢字的形體有基本的認識,知道書寫漢字時要注意筆順,3名同學對漢字的筆畫和偏旁有一定的了解。28名同學都對自己的漢語有要求,希望自己會讀也要會寫,有強烈的學習動機,或因工作學習需要,或因興趣所致。

問卷調查中,有3名同學對漢字老師提出了建議,建議均由英文寫成,以下是筆者的中文代述。

第一,希望老師能在課堂上多帶領學生做練習。

第二,希望老師能多在黑板上手寫漢字筆畫,帶領學生練習,而不是僅僅用PPT來進行漢字筆順的動態展示。

第三,多給學生留課外作業,并且把這些作業的分數記錄下來。

二、漢字偏誤總結與分析

科德把學習者所犯的錯誤分為失誤和偏誤。(劉珣,2000,《對外漢語教育學引論》)[3]失誤是指學習者在學習過程中偶然產生的口誤或者筆誤,這種錯誤是學習者一時的疏漏,能馬上意識到這種錯誤,并自覺改正,同樣的錯誤以后可能不會再犯。偏誤則是指學習者對目的語的掌握度不夠,從而產生的規律性錯誤,如果不加以干涉,學生很難進行自我修正。筆者選取的對象是初級留學生,在初期學習過程中,犯錯誤頻率較高,難以區分失誤和偏誤。因此對研究對象進行了為期兩個月的學習觀摩、調查,過濾了失誤性質的錯誤,歸納了在學習過程中反復出現的錯誤(偏誤),進行總結與分析。

(一)字音

留學生們在字音方面的偏誤主要有兩方面。一是聲調混淆。最常見的偏誤是把陽平、上聲及去聲調的字讀成陰平調,例如“明míng”“好hǎo”都讀成“mīng”“hāo”(《漢字輕松學》上冊第六課),“店diàn”“位wèi”被讀作“diān”“wēi”(《漢字輕松學》上冊第八課);將陰平調讀成上聲調,例如將“廚chú”“庭tíng”讀作“chǔ”“t?ng”。(《漢字輕松學》上冊第八課);將漢字的四聲聲調發成自己的母語語調,形成了我們常說的“洋腔洋調”。除此之外,中文的輕聲變調及上聲變調也是出錯的高頻點。

二是發音不準導致變音。沒有完全掌握拼音的發音或發音規則,兼受母語負遷移影響,拼讀出的字變了音,使聽者無法識別。

(二)字形

在字形方面出現的偏誤主要有以下幾種。

一是筆畫顛倒或書寫不規范。留學生不習慣漢字四四方方的構造,對漢字的筆順理解不到位,經常出現筆畫顛倒、筆畫不規范的情況。例如“橫折”,習慣先寫“折”,再寫“橫”;“撇” 應該從上往下寫,留學生往往從下往上寫,“橫”應該從左往右寫,誤從右向左寫;“邊”字的第四筆應為“橫折折撇”,留學生直接一筆寫成類似數字“3”的符號。

二是筆順錯誤。漢字筆畫多,留學生總是在筆順上栽跟頭。如“口”字,留學生誤寫為“豎,橫折橫”。再如“身”“耳”“目”“鼻”(《漢字輕松學》上冊第二課),幾乎都寫錯筆順了,偏誤情況不一,暫不一一列舉。

三是部件錯位。這種情況多發生在合體字上。“沒”(《漢字輕松學》上冊第三課)及“紹”“給”(《漢字輕松學》上冊第六課)的左右結構被寫成上下結構。

四是筆畫遺漏或增添。例如,容易遺漏“覽”字(第八課)的第五筆“點”,“日”“目”等作為部件時,留學生容易將二者混淆,有時多寫內部的“橫”,有時少寫了一“橫”。

(三)字義

在字義方面出現的偏誤主要是字義混淆。出現該種情況的原因在于,中文同音字、形近字較多,對初級留學生而言,辨析這些同音字、形近字并不簡單。所以常在使用過程中造成“亂用字”的現象。如“我常常去圖書館”留學生就誤用成了“我嘗嘗去圖書館”。這是由同音字引起的用法偏誤;又如“非常喜歡唱歌”,誤寫成“非常喜歡唱哥”。這是由形近字引起的用法偏誤。

三、漢字課堂教學方法探索

美國應用語言學家愛德華·安東尼(Edward·Anthony,1963)將語言教學法體系分成三層體系框架,即理論研究、教學方法、教學技巧。[4]而后,英國語言學家理查茲和羅杰斯(Richards&Rogers,1986)提出,教學方法包括理論研究、教學設計、教學步驟。要形成一種教學方法,需要在語言學、心理學、教育學理論指導下,通過研究,先形成對一定語言進行教學的原則。在這些原則的指導下進行教學設計,確定教學目標、建立教學大綱,并安排教學步驟等。由此,教學方法才逐漸成型,隨后深入貫徹到課堂中。

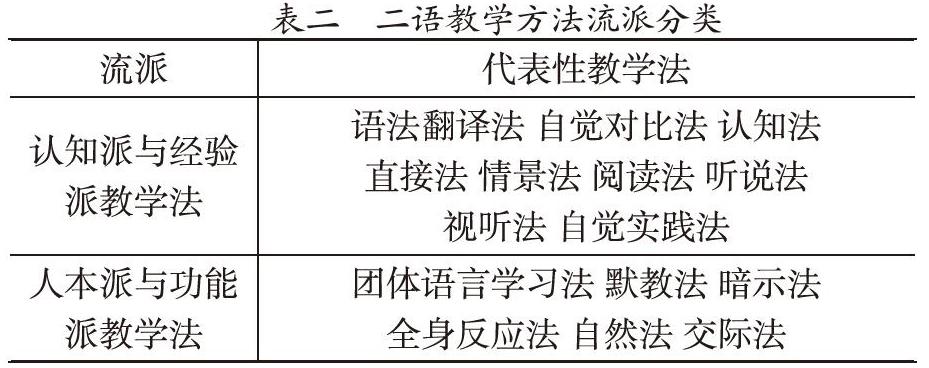

目前,二語教學方法(簡稱“教學法”,下同)類型繁多,分類復雜。此處暫列舉劉珣的教學法流派分類。劉珣將二語教學法分為兩大類,即認知派與經驗派教學法、人本派與功能派教學法,具體見表二。

二語教學法的歷史發展至今已有一百多年,各派教學法觀點不一,或對立,如聽說法與認知法;或相似,如語法翻譯法和自覺對比法;或獨樹一幟,如閱讀法;或博幾家之長,如自然法。二語教學法的舞臺異彩紛呈,但不可否認的是,迄今為止,并沒有一種可以稱之為完美的教學法。即使是綜合性的自然法,也存在著不足。如自然法過分強調了習得的作用,忽略有意識學習;過分強調學生的自我糾正,沒意識到并不是每個孩子都能做到自我糾正;過分依賴“自然順序”假說,忽略了實際教學中語法結構的安排,等等。因此,筆者強調教師在課堂教學中應注重教學方法的交叉應用。

所謂教學方法的交叉應用,是指根據教學內容和教學對象,選取恰當的一種或多種教學方法。不拘泥于某一方法,結合教學實際,綜合應用。

從問卷調查中可以得知,被調查者學習漢字主要依靠課堂教學,可見漢字課堂教學的重要性。初級留學生處在漢字學習的基礎階段。基礎階段是漢字教學的核心階段,也是一個相對集中的強化階段。在基礎階段應向學生比較全面系統地介紹字形、字音、字義、正字法等方面的漢字規律知識,并訓練學生自覺地運用這些知識來分析漢字、識記漢字、使用漢字。(周健,2017,《漢字教學理論與方法》)圍繞“音形義”三方面,筆者提出以下漢字課堂教學方法。

(一)字音

聽說法與交際法結合,多方面輸入語音,教學過程交際化。語音面貌的標準與否是檢驗語言學習的重要因素之一。因此,尤其要重視漢字的語音教學。在拼音初學階段,靈活運用現代化教具,通過放錄音、電影片段、模擬游戲等手段向學生輸入正確的語音。多開口,反復練習,不斷鞏固。與此同時,結合交際法,將語音以話語為單位進行輸出,螺旋式安排語言材料。

(二)字形

視聽法與自然法交叉應用。對初級留學生而言,在進行漢字教學時,要重視筆畫的教學,使學生習慣漢字形體,并將其作為漢字教學的主要任務。(郭圣林,2008)[5]漢字難主要難在開始階段。外國學生最初接觸漢字時,對漢字結構形式不習慣,無從理解漢字的理據性,尚未建立起適合漢字學習的視覺記憶能力。(周健,2017,《漢字教學理論與方法》)[6]運用視聽法,根據古漢字的形象示意來引導學生,培養留學生對漢字的熟悉度及敏感度。中國的漢字當中凝聚著中華文化的智慧,方塊字的形成歷史悠久,其中蘊含著豐富的文化信息量。(袁曉園,1991)[7]漢字六書理論,除了假借、轉注這兩個用字法之外,象形、指事、會意、形聲都能以其特有的外在形象進行描述教學。發揮自然法的作用,使學生充分理解中國文字,進行更深入的學習。

(三)字義

漢字的“音”“形”,在學習者的可理解輸入下,最終形成了漢字的整體感知“義”。在漢字課堂里,學生不是孤立地學習某一版塊,而是在側重學習某一部分的同時,兼顧整體。這一過程中,應充分調動學生學習漢字的熱情,創新課堂,手段多樣化教學。

在實際教學過程中,形音義的教學要遵循連貫性及一體化原則,不能割裂開來。教師要根據教學需要不斷探索,反復斟酌,交叉應用教學法,完成教學目標。

四、結語

任何一種教學法都是在歷史的發展中繼承發展開來的。教學法會根據現實社會語言教學的需要而不斷發生變革。教學有法,教無定法。隨著全球化浪潮的持續進行,教育全球化趨勢不可阻擋。相關理論的碰撞、發展,必將推動教學方法的發展。教師在運用教學方法時,要靈活有度。大膽利用不同教學法的互補性,滿足教學要求,實現教學目的。

參考文獻:

[1]柯彼德.第五屆國際漢語教學討論會論文選[M].北京:北京大學出版社,1997,579-582.

[2]李蕊.漢字輕松學[M].北京:北京師范大學出版社,2010.

[3]劉珣.對外漢語教育學引論[M].北京:北京語言大學出版社,2000,191-192.

[4]Edward M Anthony.Approach,method and technique.[M].施春宏&馬文津譯.English Language Teaching,1963(17.2),63-67.

[5]郭圣林.漢字的筆畫特點與外國學生漢字筆畫偏誤[J].暨南大學華文學院學報,2008(4).

[6]周健.漢字教學理論與方法[M].北京:北京大學出版社,2017,136.

[7]袁曉園.論漢字的優越性[J].漢字文化,1991.