表面處理技術在金屬文物修復中的應用

陳志芬

摘 要:隨著我國經濟的發展,考古事業也得到了極大的進步,金屬文物的保護越來越重要。提高金屬文物的修復技術具有十分重要的意義,而表面處理是金屬修復中一項重要的技術,對文物的保護具有重要的作用。本文首先從表面處理技術的概念進行簡要概述、然后就表面處理技術在金屬文物修復中的應用、金屬文物的日常保護工作展開了論述。

關鍵詞:表面處理技術;金屬文物;修復;應用

中圖分類號:TG174.4 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)18-0088-02

0 引言

我國作為四大文明古國之一,在歷史的發展過程中產生了很多的文物,對于我國的歷史文明以及文化發展產生了重要的意義。我國的文物主要是金屬形式,其涉及到了生活的各個方面,產生了極高的藝術價值及科學價值,比如我國的青銅文明歷經了15個朝代,多朝代的沉淀,為人類創造了豐富多彩的青銅文明。而隨著時間的推移,這些技術精湛、工藝優秀的金屬文物受到周圍環境的影響,外表面或者其結構產生了一些變化,對金屬文物的完整性以及其藝術的華美性產生了重要影響,這就需要文物工作者采取必要的措施保護金屬文物的完整性,這樣能夠將古代的金屬文物保存下來,同時提高了整個金屬文物的歷史價值,其完整性與藝術價值能夠才能夠更好的保存和流傳,所以對古代的金屬文物進行科學的保護以及提出新型的保護技術顯得尤為重要。

1 表面處理技術概述

表面處理技術是一種通過人為加工的方式在基表面形成一層與機械、物理及化學表面性能不相同的工藝方法,通過表面處理后的金屬文物其耐蝕性以及裝飾性和其他相關特殊功能需求都得到了大大地提升。從古至今,我國考古工作人員通過不斷的探索,將不同的材料添加在金屬文物的表面,以希望通過這樣的方式可以更加完好的保護文物,使其光澤度更高,美感更佳。我國對文物的表面處理技術可以追溯到很久以前,如在河南安陽廢區遺址中發現的虎面鍍錫銅盔,當發現其遺址時,其表面的光著度很高,經研究發現其表面是鍍了一層錫,說明在商代就已經將鍍錫技術應用到金屬文物的保護上。同時聞名中外的越王勾踐劍經過時代的變遷被挖掘出來時其表面仍然是光耀如新,經過研究發現是在劍的表面采用了硫化防銹處理,采用這樣的表面處理技術后,整個金屬文物的完整性得到了提高,提升了文物的藝術價值。秦朝時的秦始皇陵兵馬俑在被挖掘出來時其表面的光澤度以及其完整性很高,經過研究發現秦始皇陵兵馬俑的表面采用了鉻酸鹽鈍化處理的方式。經過以上的歷史文物研究發現,我國古代文物的表面處理技術的發展歷史悠久,對文物完整性的保護起到了十分重要的作用。

金屬文物由于其自身因素以及外部環境的變化會隨著時間的變化產生一系列的腐蝕現象,目前我國對金屬文物的保護一般采用的是“緩蝕-封護”的保護方法。緩蝕就是利用各種試劑混合后在金屬文物的表面形成一層保護膜,這層保護膜的作用就是隔離金屬與外界環境之間的接觸,這樣就可以防止金屬文物生銹,而封護實際上是屬于機械上的相互疊加,這樣就可以保證緩蝕劑長期留在金屬文物的表面。但是金屬文物一般其表面是不平整的,試劑一般不會均勻的鋪在整個金屬文物的表面,甚至有些文物的表面沒有試劑覆蓋,在整個金屬文物的表面形成的保護膜十分不均勻,隨著時間的推移,整個保護膜就會脫落,同時在金屬文物的表面會形成一層白色的結晶,部分表面還會伴有炫光的現象,將影響整個文物的美觀。在對文物進行修復的過程中需要遵循盡量不破壞文物原來的形狀,基于上述原則,利用現代表面處理技術與傳統的處理技術相結合的原則,根據金屬文物本身的顏色選擇適宜的表面處理技術將金屬文物進行保護和修復,但是在修復的過程中一定要保證不破壞原有文物的形狀,同時需要保證其顏色與原有文物盡量保持一致。

2 表面處理技術在金屬文物修復中的應用

2.1 分析檢測

金屬文物本身就包含大量的歷史信息及文化內涵,需要考古學家經過大量的歷史研究對其進行提取與考察。在對金屬文物的保護和修復過程中,需要前期對文物進行相關的研究和大量的科學調查,制定相關的科學合理的表面處理技術方案,以保證在文物的修復過程中能夠最大化的保護文物的完整性。一般在對金屬文物的分析檢測時首先需要根據文物的病害情況進行文物的受損程度分析,接下來就是結合X線熒光技術等對金屬文物的表面進行檢測分析,同時對金屬文物表面的銹斑進行觀察。同時在對金屬文物進行分析檢測時需要觀測采用化學滴定的辦法判斷金屬文物表面是否含有氯離子等有害物質[1]。

2.2 表面處理技術

(1)清洗。為了對文物進行全面完整的保護修復,文物修復工作者在對文物進行修復前需要對文物進行清洗,常用的清洗方法有機械清洗法和化學清洗法兩種,在清洗文物時需要特別注意保留文物上原有的鑄造痕跡以及文字修飾等,以便后面的考古學者對歷史痕跡進行詳細充分的解讀。文物修復工作者在清洗文物時務必保證要把文物表面的不穩定有害物質清洗掉,這樣不僅可以保證盡可能的恢復金屬文物最原始的真實面貌,還為金屬文物的研究提供真實可靠的研究材料[2]。

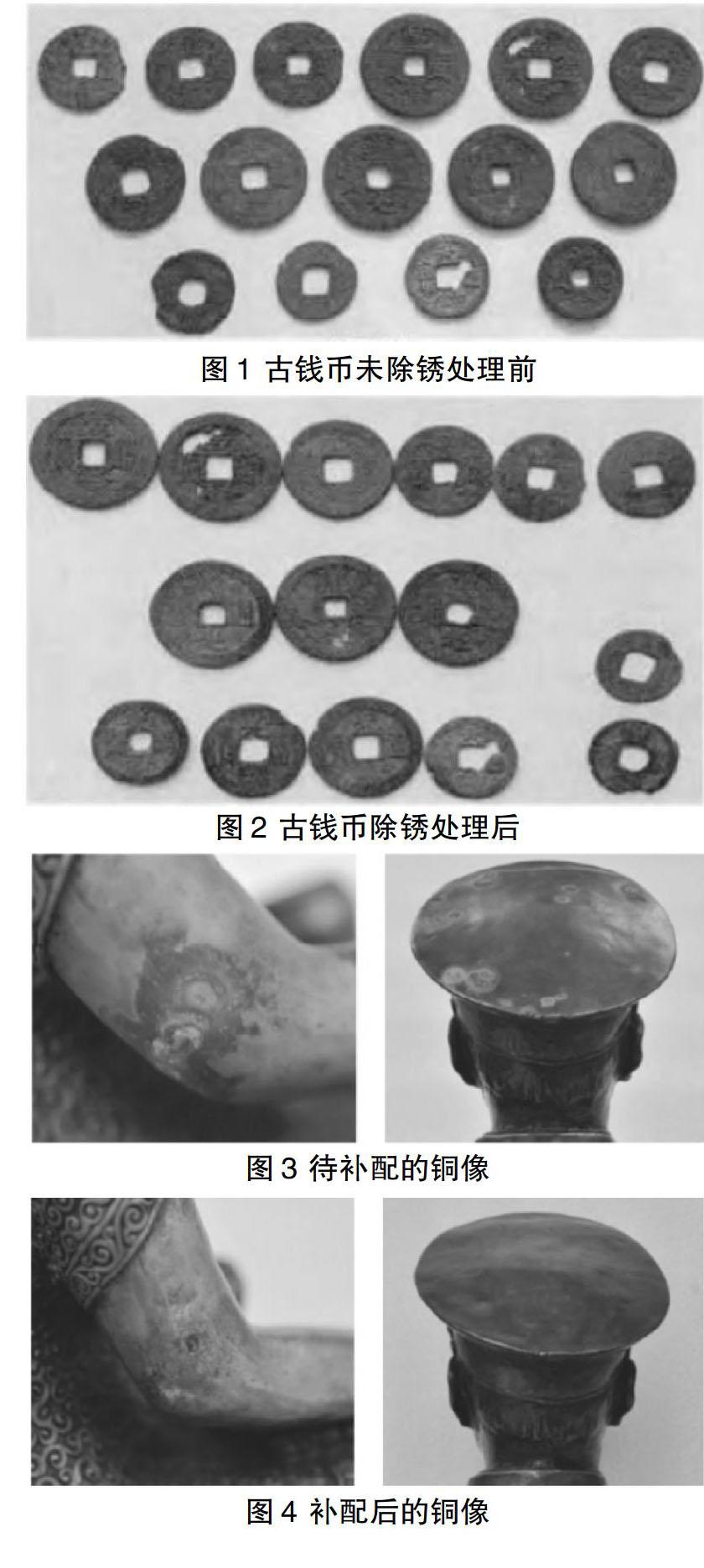

(2)除銹。文物修復者在進行文物除銹前,必須要對文物銹斑的成因進行深入分析,然后再進行銹斑的清除,同時在進行銹斑的清理時也要注意要凊除掉未來可能對金屬文物造成腐蝕的銹斑,在清洗的過程中需要特別注意不能隨意損壞原有文物的完整性,對金屬文物上原有的銹斑,如果該銹斑不會造成進一步的破壞,則可以選擇不清除文物上的銹斑。一般金屬文物的除銹方法可以分為機械除銹法和化學除銹法。在除銹的過程中,為了盡可能地減少對文物的傷害。在前期需要進行多次的試驗研究以可以選出幾種切實可行的除銹方案。一般采用的除銹方案是檸檬酸除銹方法,以宋大理國發現的古錢幣為例,未被清洗前的古錢幣圖1所示,經過除銹方法后的古錢幣圖2所示。

(3)補配。金屬文物的補配是利用樹脂等修補材料恢復金屬文物的完整性。以一個銅像腐蝕后的文物銅像手臂作為研究對象,如圖3所示,該銅像手臂上有一些繡蝕物,同時發現手臂上漏出一個孔洞。經過仔細研究發現該孔洞不是由于鑄造原因引起的,而是由于文物與空氣中的有害物質發生變化而產生腐蝕的。嚴重影響了整個金屬文物的美感。在進行修補時采用了愛牢達樹脂與方解石粉進行混合,摻水進行攪拌后修補該銅像手臂的殘缺部位。當殘缺部位所補材料固化后,采用手術刀和打磨機對整個殘缺部位進行塑形,最后采用砂紙將所補材料進行打磨至光滑。對金屬文物進行補配時要對所補材料進行壓實,對殘缺部位邊緣外的補配材料進行修割,整個殘補部位要稍低于金屬文物周邊的基體,同時需要注意不要在所補的文物上留下刀痕。整個銅像手臂經過補配后如圖4所示。

(4)化學鍍銅。一般對金屬文物進行補配后,由于補配材料與原有文物有一定的差距,所以需要采用化學鍍銅的方法將金屬表面進行金屬化,以方便后續進行金屬文物的表面處理,在修復過程中要注意對文物其他部位的保護。化學鍍銅需要在通風的環境下進行,在進行化學鍍銅工作前需要對金屬文物進行敏化和活化,同時需要對金屬文物進行除油以及粗化,這樣可以大大地提升整個鍍層的粘結力。但是由于化學鍍銅的材料是采用環氧樹脂混合方解石粉固化形成的,所形成的表面需要用砂紙將其表面進行磨光。根據經驗可知,敏化活化后的材料表面會殘留一些離子,在進行鍍銅的過程中,金屬文物的表面也會吸附少量的氫氧化錫離子,用少量的次磷酸鈉稍加處理就可以將銀離子還原,而且可以使氫氧化錫溶解。經過化學鍍銅后的金屬文物用吹風機將其表面進行吹干,盡量使金屬補配處與金屬文物的表面保持水平,這樣可以增加溶液與材料表面的接觸,此外,經過化學鍍銅后的金屬文物,整個文物的PH值會下降,導致整個鍍銅的過程變慢,因此需要多更換幾次浸透有透鍍液的棉花保證鍍銅過程的效果[3]。

(5)電刷鍍。對金屬文物的表面進行除銹以及化學鍍銅等操作后,補配的部位要與周邊的位置相當,影響整個金屬文物的美觀,需要對金屬文物進行電刷鍍。一般電刷鍍所需要的溶液有鍍金液和鍍銅液。鍍金液主要成分為:亞硫酸金鈉,配位劑亞硫酸鈉,硫代硫酸鈉,配位劑硼砂。鍍銅液主要成分為:五水合硫酸銅,配位劑乙二胺,硫酸鈉。依據實際需要采用合適的溶液,在對修復的金屬文物配位后可進行輕微的打磨,使所補部位光澤更加貼近于該文物本身。

(6)表面著色。對所修補的金屬文物,根據其原來的顏色需要對其表面進行著色。一般著色材料可以根據金屬文物本身進行合適的選擇。對金屬文物進行表面著色時,將帶有著色劑的棉花簽放在電鍍銅的部位,此時需要觀測整個所補部位顏色的變化,直到整個所補部位的顏色與整個金屬文物其他部位的顏色相近即可。

2.3 金屬文物的日常保護工作

影響金屬文物腐蝕的環境因素很多,一般金屬文物都是放置在室內進行保護。日常進行金屬文物的保護時,需要對文物所存放的環境進行保護,需要控制環境中的溫度、光照以及濕度等外部條件,盡可能的降低整個金屬文物的腐蝕速度,同時在必要的條件下可以采用空調等外在設備對整個環境的空氣進行換氣處理,采用適當的技術手段去除掉空氣中的有害物質等。同時需要提升金屬文物本身的抗腐蝕能力,如可以采用相應的物理去除法或者化學去除法來提升整個金屬文物的抗腐蝕能力。

3 結語

綜上可見,表面處理對金屬文物的整體保護具有十分重要的意義。因此在修復金屬文物的具體實踐過程中需要加強對金屬文物表面處理技術的重視,不斷改善表面處理技術在金屬文物處理過程中的方法,為金屬文物的保護提供更加合理的科學依據。

參考文獻

[1] 牛飛.幾種表面處理技術在金屬文物修復中的應用[J].電鍍與涂飾,2018(16):728-731.

[2] 張虎勤.古代金屬文物的表面處理技術探討[J].文博,1998(6):87-89+96.

[3] 顧來沅.緩蝕劑在金屬文物保護中的應用研究進展[J].材料保護,2016(S1):123-126.