中國經濟持續增長的可能性與關鍵舉措

黨國英

【摘要】以人類發展指數變化為視角,可以看出近30年間欠發達國家在發展數量上和質量上有整體性提高,與發達國家的差距在縮小。在這個過程中,中國的進步尤其突出。雖然西方發達國家經濟增速放緩是一個事實,但并不意味著自由市場經濟體制出了故障。中國所堅持的市場化改革戰略定力不會受到任何外界干擾。在這個大前提下,中國通過進一步深化改革,正在不斷提高農業競爭力、改善國民居住形態、提升國家人力資本水平以及公共財政效率,繼續保持國民經濟的快速增長,最終實現國家發展戰略目標。

【關鍵詞】中國經濟 人類發展指數 市場化改革

【中圖分類號】F015 【文獻標識碼】A

中國用幾十年走過西方國家兩三百年走過的歷程

人類經濟發展約在300年前起了變化,自由市場經濟體制率先在西歐形成,社會分工開始擴展,伴隨資本積累現象發生,經濟發展速度不斷加快。自由市場制度建立后,經濟增長中的技術進步因素變化就有了一定的獨立性,即技術知識進步本身的周期,成為西方經濟增長的關鍵因素。美國經濟學家諾斯把技術進步看作制度的函數,算是對二者一般關系的描述。應該看到,制度一旦鞏固,技術進步就按自身規律展開。時下的技術進步看起來紛紛擾擾,但其主要功能是降低交易成本,傳統技術進步在挖掘人類需求方面仍有很大作用空間。

中國經濟實現高速增長,是因為中國用幾十年時間走過西方國家兩三百年走過的歷程。1949年新中國的成立,結束了國家近百年的動蕩,為以后形成世界最大的單體統一市場奠定了基礎;國民基礎教育除了受“文化大革命”影響之外,總體發展比較穩定,為經濟增長積累了人力資本;1978年開始漸進式市場化改革,各類市場主體在不同程度上形成了利潤增長導向的預算硬約束,資本積累機制得以建立;中國的對外開放建立了技術引進通道,技術進步中的“后發優勢”作用得以發揮,使中國短時期里建立了耐用消費品的生產體系;中國幾次稅制改革和貨幣政策體系的建立,初步替代了傳統命令經濟體制,國民經濟的基本管理工具與發達國家有了某種通約性,使經濟運轉能保持大體穩定;地方政府之間有了某種競爭性,使國家大規模基礎設施建設動力持久不衰,為降低經濟活動交易成本作出了貢獻。農業進步使農產品價格相對降低,國民實際工資提高迅速,形成了巨大的耐用消費品需求,一舉越過西方經過百年以上發展才達到的發展目標。在上述因素的綜合作用下,我國社會經濟結構實現了一場巨大的調整,這種調整盡管始終伴隨不平衡性,結構上也存在一定的“短板”,但我國經濟總體上實現了快速增長,未來經濟總量擴張的空間仍十分巨大。

發達國家增速放緩與欠發達國家加快增長的秘密

人類發展指數可以反映人類發展水平,對理解人類發展的社會經濟機制也有幫助,但對深入理解人類發展的動因有局限性,盡管其核心指標和解釋性指標已經數量不少。利用人類發展指數的全部指標體系,加上其他必需的社會經濟分析理論,可以對近代世界經濟發展有一個規律性的認識。

人類發展指數的幾個主要構成指標確實能反映一個國家的發展質量,也能夠反映效率與平等相統一的社會公正水平。在人類發展指數的構成指標和眾多次級解釋指標中,沒有與“居住形態”相關的指標,是一大遺憾。人類居住形態包括居所的所有權屬性、容積率、空間關系(是否獨棟)以及居住區環境等因素。居住形態對經濟結構、居民社會心理和社會穩定等具有重要影響。居住消費所占居民消費支出的比重之大,也反映了它對人類福利的重大影響。

以人類發展指數為視角,更能認清發達經濟體與欠發達經濟體之間的結構性差異。發達經濟體的主要結構性特征是:一是勞動市場參與率低,勞動時間短。這意味著發達經濟體每一個工作小時創造的GDP,與欠發達國家相比,差異更大;二是消費結構中食品支出的比率低,恩格爾系數一般在15%左右(日本例外)。這種情形有助于國家推進營養計劃,提高人力資本水平;三是服務部門在GDP中的占比高,其中教育部門的貢獻突出。成人接受教育時間長,是勞動市場參與率低的主要原因。以上兩個因素使勞動生產率得以顯著提高;四是人力資本水平高,相應地,維持高人力資本水平的消費力也高,而資本形成率低。這是“以人為本”經濟發展模式的結構性基礎;五是住房與出行開支比重高。美國2014年的居民支出中,住房與出行支出超過50%;中國的同一指標再加上通訊支出,約為37%。與此有關的國民居住形態,發達國家與欠發達國家也有極大不同,前者居住質量高,獨棟房屋家庭占家庭總數的比例一般在60%以上。這種居住形態帶來的社會穩定效應,又給經濟發展帶來益處。

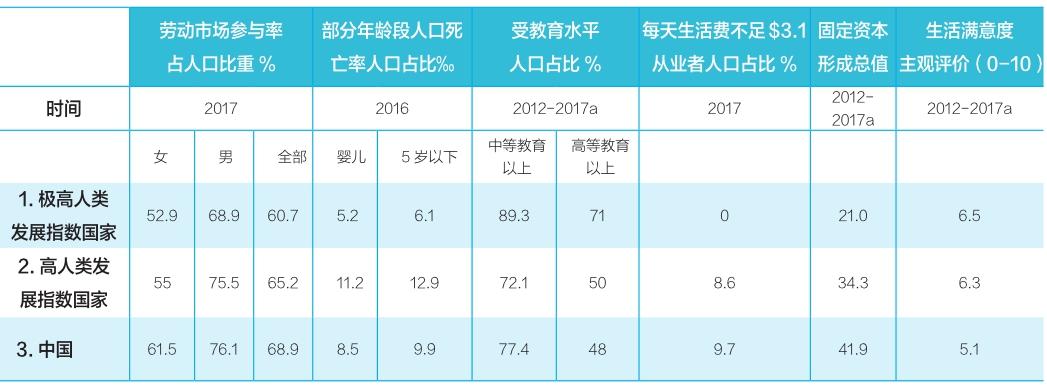

表1.人類發展指數的部分解釋性指標

發達經濟體經濟結構特征代表了很高的國民生活質量,因此,國民對生活的滿意度也比較高,表1的數據可以反映以上特征。這種結構有深刻的歷史意義。在工業革命之前,人類經濟活動基本沒有資本積累發生。工業革命早中期,人類經濟活動開始有了積累活動,但積累的主體是資本家。第二次世界大戰以后,人力資本成為重要的積累形式,使普通民眾也成了積累主體。不能誤以為發達經濟體的民眾儲蓄率低,就不是積累主體。他們不僅積累人力資本,而且也以參與社會保障計劃成為金融資本的積累主體。羅斯托、熊彼特等經濟學家對經濟史做了不同的階段劃分,都有學理價值,但單以積累主體的變化為線索,可能簡化我們對經濟史的認識。此外,從人類發展指數的部分解釋性指標可以看出,通過發展教育提高人力資本水平,也是發達經濟體成功的核心要素之一。以上這些因素使發達國家轉變為福利國家,也使它們的經濟增速放緩。

毋庸諱言,發達經濟體中的主要國家,在人類進步中走在了前列。欠發達國家通過以下兩種機制有可能加快追趕經濟發達國家。一是通過對外開放,建立了學習路徑。學習成熟的技術知識,在速度上比技術知識自主開發的速度更快。二是通過自身的產權制度和市場化改革,形成學習的動力。諾斯把這種機制的特征概括為私人邊際收益與社會邊際收益之間漸趨相等機制。支撐自由市場經濟的基礎制度的邊際效益在發達國家早已下降,成為接近零的變量。仍在發生的技術進步在較短時期內可以看做由“外生變量”所決定,例如人的學習能力和技術進步周期就是決定技術進步速度的外生性因素。不發達經濟體通過有償學習(并非偷竊)的辦法獲取發達經濟體的技術,技術轉化的速度會更快。

堅定市場化改革方向,實現中國經濟持續快速發展

西方發達國家經濟增速放緩是一個事實,但不要認為這是自由市場經濟體制出了故障。我們可能高估了它的故障水平,且對故障的原因沒有正確認識。除了前文說到的關于制度的邊際效用趨于零、技術進步速度主要受“外生變量”決定這種情形之外,西方發達國家出現內生性的反自由市場經濟的政府調控行為,是經濟發展的負面因素。一方面,發達經濟體依靠大規模赤字財政維持“福利國家”的做法走過了頭,政府自己成了“工會組織”,國民的工作日總量下降速度過快,等等,都會影響經濟增長速度。另一方面,如果改變國民經濟的核算方式,加入“綠色GDP”因素,發達經濟體的經濟總量還會更大一些。因為國民經濟統計方法不計算貨幣化經濟活動以外的福利,使這個量得不到公認,但不能認為這個福利不存在。

欠發達國家要追趕發達國家,可以利用后者的制度邊際效益接近零的“劣勢”,而不應否定其自由市場經濟的意義。相反,欠發達經濟體應該建立具有更強大激勵作用的市場經濟體制,特別在發達經濟體對自由市場經濟體制失去信心、想走回頭路的時候,堅定市場化改革方向,超越發達經濟體的可能性就大大增加。只認清上述道理,還不足以明晰中國趕上發達經濟體的路徑。一方面,中國的市場化改革遠沒有完成,改革的邊際效用遠沒有達到接近零的程度。另一方面,市場化改革不是不要政府發揮作用。前述結構性問題如果借助政府的作用,調整的速度可能更快。基礎設施建設、金融穩定、基礎衛生事業、教育事業、基礎科學研究、國民營養計劃、基礎社會保障、失能半失能人口護理、基礎住房保障制度、行政區劃調整以及市場對外開放等,都要發揮政府的作用。我國今后應更加緊緊圍繞提高人民生活質量這個核心,提升國家人力資本水平,發揮優勢,克服短板,實現經濟結構調整,推動國民經濟繼續快速高效增長。

第一,通過深化土地產權制度改革,改善家庭農場發育條件,降低土地流轉成本,提高農業競爭力,實現農產品價格相對下降,在十年左右的時間里,將我國恩格爾系數降到20%以下。此舉有助于抑制通貨膨脹,提高國民實際工資水平和實際GDP增長率。此項改革的重點是通過放開土地承包權的流轉交易,突破農地流轉只限于經營權交易的現行制度約束。

第二,啟動土地規劃管理制度改革,大幅增加住宅建設用地供應,在十年左右的時間里,將城市住宅區用地占總建設用地的比重提高到45%左右,使城市擁有獨棟房屋的家庭的比例提高到50%以上,最終使國民居住形態接近發達經濟體現有水平。此舉將使國民獲得真正的不動產財富,增加社會穩定力,并繼續保持房地產業的增長。此舉還將大幅提高消費需求和投資需求,對國民經濟有巨大的拉動作用。此項改革不存在所謂“人多地少”的難題。從一些地方的“三舊改造”和農村土地整理的經驗看,我國有巨量的利用效率低下的土地,所以,此項改革不會擴大對農田的占用。

第三,將教育事業作為國家核心戰略,大幅提高國家教育投資水平,鼓勵全民辦教育,以降低勞動市場參與率,提高國家人力資本水平。將學前教育納入基礎教育范疇,將各類職業高中和普通高中納入義務教育范疇。在此基礎上,在十年左右的時間里,將各類高等教育的入學率提高到80%以上。

以上第二、第三條舉措可能會減少勞動市場供應,引起工資水平上升,并帶動產業結構升級。第二項改革引起的城市單元樓房的過剩,可以滿足第三項改革對校舍的需求。此外,通過進一步深化行政區劃改革,建立更有利于協調中央與地方關系的行政區劃制度,并為大比例“吃飯財政”真正轉變為公共財政創造條件。以上針對我國經濟體制“短板”的改革意義重大,需要解放思想,加快制定行動方案。完成好這幾項改革對于提高國民福利水平,改善經濟運行質量,縮小社會收入差異具有重要意義。只要做好每一項改革的程序設計,特別注意避免利益關系的減量調整,改革就可以順利推進。

(作者為中國社會科學院農村發展研究所研究員、博導)

責編/孫娜 美編/陳媛媛