粵港澳大灣區職業教育合作發展的理論邏輯構建

□安冬平

一、粵港澳大灣區職業教育合作發展的系統思考:精準內嵌三重邏輯

十九大報告提出“加快粵港澳大灣區建設要求,扎實推進產教融合、校企合作,培養適應新時代、新產業、新技術要求的高素質技能人才”。據此,合作發展是粵港澳大灣區職業教育精準對接灣區經濟社會發展需求的時代選擇。但當前粵港澳大灣區職業教育合作發展因動力不足、智慧游離、溝通不暢、信任缺失等原因釀成了“合作理想豐滿,合作現實骨感”的尷尬窘況,嚴重阻礙了粵港澳大灣區職業教育精準服務灣區建設功能的發揮。

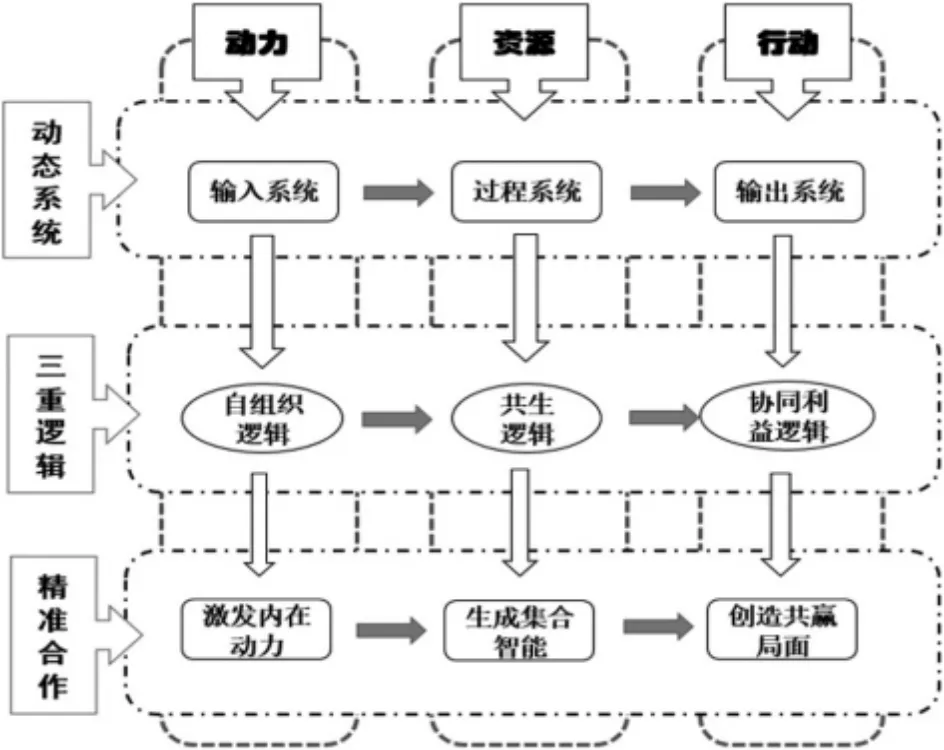

立足精準對接粵港澳大灣區經濟社會發展需求,從系統視角審視粵港澳大灣區職業教育合作發展動態系統,其三個子系統“輸入系統、過程系統和輸出系統”理應精準內嵌三重理論邏輯(見圖1):輸入系統引入自組織邏輯,可激發粵港澳大灣區職業教育合作成員的內在動力;過程系統融入共生邏輯,可生成粵港澳大灣區職業教育合作共同體的集合智能;輸出系統彰顯協同利益邏輯,可創造粵港澳大灣區職業教育合作行動的共贏局面。只有實現三重邏輯的內在統一,才能驅動粵港澳大灣區職業教育精準合作發展進而精準服務粵港澳大灣區未來建設。

圖1 粵港澳大灣區職業教育合作發展三重邏輯系統

二、粵港澳大灣區職業教育合作發展的輸入系統(動力):引入自組織邏輯

任何一個動態發展系統均需要強大的動力輸入系統方可注入強大動力走向發展期待。同理,粵港澳大灣區職業教育合作發展系統亟需匹配一個強大的動力系統才能更精準地對接粵港澳大灣區經濟社會的人才需求發展。通過粵港澳大灣區職業教育合作發展動力困境外在表征的立體透視,立足粵港澳大灣區職業教育合作發展動力不足的原因剖析,借助自組織相關理論構建粵港澳大灣區職業教育合作發展自組織邏輯,可有效激發粵港澳大灣區職業教育合作成員的內在動力。

(一)粵港澳大灣區職業教育合作發展動力困境的外在表征

粵港澳大灣區職業教育為什么要合作發展,因為“生命的開始與延續依賴于生命內部各種細胞和器官各司其職,分工合作,從而保證生命體各種機能的運轉有條不紊”[1],粵港澳大灣區職業教育系統要達到如生命體般的系統和諧發展,合作之路是必然選擇。粵港澳三地歷史遺留下的“隔離因子”猶存,造成粵港澳大灣區職業教育合作發展的動力困境,呈現出“各自為營”“各自為政”“各不相謀”的三大外在表征。

就粵港澳大灣區職業教育合作發展的地理空間而言,粵港澳三地表現為“各自為營”,各自在自家的“地盤”上發展著自家的職業教育,不愿、不敢、不懂如何走進彼此的職業教育領地,所以粵港澳大灣區職業教育合作發展極度缺乏“職業教育合作發展空間”;就粵港澳大灣區職業教育合作發展的價值主張而言,粵港澳三地表現為“各自為政”,各自在自家的“算盤”上謀劃著自家的未來發展,不管、不聞、不問如何達成價值認同進行職業教育整體發展規劃,所以粵港澳大灣區職業教育合作發展極度缺乏“職業教育合作價值認同”;就粵港澳大灣區職業教育合作發展的具體行動而言,粵港澳三地表現為“各不相謀”,各自在自家的“軌道”上行駛著自家的職業教育列車,不商量、不交流、不研究如何通過合作形式達到最佳的職業教育發展效益,所以粵港澳大灣區職業教育合作發展極度缺乏“職業教育共同行動”。

(二)粵港澳大灣區職業教育合作發展動力不足的深層根源

一切的外在表征都是深層病因的外露,粵港澳大灣區職業教育合作發展動力困境的三大表征昭示著粵港澳大灣區職業教育合作發展動力不足的現實,可從平臺、制度和文化三個層面深入挖掘阻滯粵港澳大灣區職業教育合作發展動力生成的根本原因。

首先,可從平臺視角闡釋合作空間缺乏,粵港澳大灣區職業教育合作發展空間包括虛擬空間(指合作網絡、合作組織、合作聯盟等合作形式)和實體空間(指合作職業院校、合作研究機構、合作治理機構、合作交流機構等合作單位)兩類。無論是合作形式還是合作單位都歸屬于合作平臺,當前粵港澳大灣區職業教育合作形式尚未形成,合作單位尚未建立,沒有合作平臺的合作猶如沒有舞臺的表演,所有演員都將失去表演的欲望。其次,可從制度視角解釋價值認同缺失,粵港澳大灣區“一個國家,兩種制度” 的獨有特色造成了職業教育制度上的差異,這種差異又進一步促成了職業教育在組織結構、思維模式、教育流程等多維度的迥異,最終形成了職業教育發展價值互不認同的窘況。最后,可從文化視角解讀共同行動的缺位,粵港澳大灣區中的“港澳” 因近百年來受西方教育文化影響較為深厚,形成了與中國東方教育文化的強烈沖突,這種文化沖突嚴重阻滯了共同行動的價值理念的形成,因而共同行動似乎遙不可及。

(三)粵港澳大灣區職業教育合作發展自組織邏輯:激活內生動力

粵港澳大灣區職業教育合作發展系統是一個復雜的動態發展系統,處理復雜系統問題時復雜科學相關理論理應合法登場。針對前文所述粵港澳大灣區職業教育合作發展的動力阻滯問題,引入復雜科學中的自組織理論可對癥下藥開出良方。根據自組織理論,任何一個復雜的動態系統只有成為自組織系統才能有效激活系統內部活力形成推動系統向前發展的強大動力。據此,粵港澳大灣區職業教育合作發展系統只有遵循自組織邏輯,生成自組織發展系統,才能從根本上破解動力難題。然而,任何系統生成自組織系統必須要經歷一個自組織的演化過程,具體將依次經歷“第一,由非組織到組織的過程演化,第二,由組織程度低到組織程度高的過程演化,第三,在組織層次上由簡單到復雜的過程演化”[2]三個過程。

基于現實困境與自組織理論導航,粵港澳大灣區職業教育合作發展系統沿著自組織邏輯演化至少要創造三個層面的演化條件:一是通過粵港澳大灣區職業教育合作發展“多元平臺”的建設,在頻繁的溝通與交流中讓非組織狀態的“僵尸合作體”邁向組織狀態的“形式合作體”;二是通過粵港澳大灣區職業教育合作發展“共同愿景”的構建,在共同目標的實現中讓組織程度低的“形式合作體”邁向組織程度高的“自愿合作體”;三是通過粵港澳大灣區職業教育合作發展“協同文化”的培育,在協同理念的貫徹中實現簡單的“自愿合作體”邁向復雜的“內生合作體”(或稱“合作共同體”)。

二、粵港澳大灣區職業教育合作發展的過程系統(資源):融入共生邏輯

“這個時代的不確定性遠遠超過了以往任何時期,無論是在變化的規模、速度還是迅猛程度上,都與過去根本不在同一個數量級上。”[3]可見,“能與時代的不確定性共舞”是任何一個動態系統求生存謀發展的核心命題。就粵港澳大灣區職業教育合作發展系統而言,已經輸入到系統中的各種要素或資源只有聚合成一個強大的智慧能量庫,才能產生應對各種變化的強大沖擊力,才能在不可預測的變化過程中達成共同愿景。理性梳理粵港澳大灣區職業教育合作發展的先天資源優勢,基于后天整合能力的不足,融入共生理論構建粵港澳大灣區職業教育合作發展共生邏輯,可聚合生成粵港澳大灣區職業教育合作共同體的集合智能。

(一)粵港澳大灣區職業教育合作發展的先天資源優勢顯著

粵港澳大灣區職業教育合作發展的先天資源優勢顯著:首先,職業教育機構資源底蘊豐厚,澳門擁有包括澳門理工學院、澳門科技大學、旅游培訓學院、澳門保安部隊高等學校等近10 所高等職業教育機構,香港擁有5 家法定公營職業教育機構(包括職業訓練局(VTC)、雇員再培訓局(ERB)、香港生產力促進局(HKPC)、建造業議會(CIC)、制衣業訓練局(CITA))和6 家民辦私營職業教育機構(包括香港各大學的專業進修學院、恒生管理學院、明愛教育培訓機構、工聯會聯合訓練中心、蒙尼坦美容學院、賽馬會學院),粵港澳大灣區的其他九個城市也擁有百余家職業院校及職業培訓機構;其次,行業企業資源豐富雄厚,粵港澳大灣區九大城市已成為我國最大的高新技術產業集聚區并具備完善的產業鏈條,深圳擁有多家國際領先技術的高科技企業,如華為、騰訊、中興等,香港作為國際金融中心具備完善的金融體系,可見,粵港澳大灣區職業教育校企合作、產教深度融合、教育型企業培育蓄勢待發;同時,區域國際化水平全國領先,粵港澳大灣區擁有漢語、英語、葡語三種語言交流歷史背景,擁有國際化程度最高的城市——香港,擁有國內改革開放程度最高的城市——深圳,這為粵港大灣區職業教育進行國際交流合作、對接國際標準、參與國際競爭創造了國際化接軌優勢。

(二)粵港澳大灣區職業教育合作發展的后天整合能力不足

粵港澳大灣區職業教育合作發展先天資源優勢有目共睹,為何粵港澳大灣區職業教育合作發展仍步履艱難,這表明擁有資源并不代表能用好資源,只有擁有極強的職業教育資源整合能力,才能為粵港澳大灣區職業教育合作發展提供更廣闊的空間,從某種意義上講,粵港澳大灣區職業教育合作發展成功的關鍵是塑造粵港澳大灣區職業教育資源整合能力。所謂整合是指“在區域經濟發展過程中,依靠生產要素的區際流動,形成一種分工合作的發展格局”[4]。遺憾的是,粵港澳大灣區職業教育合作發展后天整合能力卻不盡人意。

粵港澳大灣區職業教育合作發展后天整合能力不足有著深厚的歷史根源:一是粵港澳三地職業教育體制差異,近百年來生成的職業教育制度差異、職業教育體系差異并非一朝一夕即可消除,形成了粵港澳大灣區職業教育資源整合的制度壁壘;二是粵港澳三地職業教育聯盟機制缺乏,專門針對粵港澳大灣區職業教育合作發展的粵港澳聯席會議、行動規則或合作框架等機制尚未登場;三地職業教育資源流動受限,監管制度不同、產業發展政策差異、人才準入機制有別等原因嚴重阻滯了粵港澳三地職業教育物力、財力、人力等資源的自由流動;四是粵港澳三地職業教育理念沖突,長期以來香港和澳門職業教育因受西方文化影響其職業教育理念西式化色彩濃重,廣東九城職業教育則受中國傳統文化熏陶其職業教育理念中式化色彩突出,加之職業教育交流與合作的缺乏,形成了粵港澳三地職業教育理念三足鼎立的沖突局面。

(三)粵港澳大灣區職業教育合作發展的共生邏輯:生成集合智能

生物學中的“共生”是指“生物在長期進化過程中,逐漸與其他生物走向聯合,共同適應復雜多變環境的一種生物與生物之間的相關關系”[5],系統進化過程實質上就是一個共生過程,而系統的共生過程本質上是系統單元功能的重新分工定位與合作,在此基礎上產生新的系統單元,新的系統單元將會生成集合智慧并釋放集合能量,助力系統的創新活動[6]。基于粵港澳大灣區職業教育資源先天優勢顯著與后天整合能力不足的矛盾,可將粵港澳大灣區合作發展系統視為一個共生系統,將共生邏輯融入粵港澳大灣區職業教育合作發展進程中,生成粵港澳三地的集合智慧,運用集合智慧有效整合粵港澳三地職業教育資源,使其釋放出1+1+1>3 的集合能量,集合智慧與集合能量合稱為集合智能。

遵循共生邏輯,生成粵港澳大灣區職業教育合作發展集合智能必須完成三項工程:一是消除粵港澳大灣區原有邊界障礙,重塑邊界。粵港澳大灣區職業教育合作發展共生邏輯是一種跨地域融合邏輯,要想獲得集合智能就要跨域融合,只有跨域融合,才能消除原有的地域隔離格局和體制機制壁壘。因而,可利用互聯網新技術形成一個全新的粵港澳大灣區職業教育生態網絡,將粵港澳三地的職業教育發展納入同一生態圈內,彼此相互滲透、相互融合,重塑粵港澳大灣區職業教育發展系統邊界。二是打破粵港澳大灣區原有內部平衡,重定角色。粵港澳大灣區職業教育合作發展共生邏輯是一種有機協同邏輯,追求協同效率,要想獲得集合智能就要打破粵港澳大灣區職業教育系統原有組織結構平衡重新布局,根據粵港澳大灣區職業教育發展規劃與發展目標重新確定三方角色與使命,形成全員參與、各司其職、各盡其能的職業教育協同發展局面。三是化解粵港澳大灣區原有的文化價值觀沖突,重建認同。粵港澳大灣區職業教育合作發展共生邏輯是一種完全認同邏輯,強調價值觀一致,要想獲得集合智能就要化解粵港澳大灣區職業教育系統原有的文化價值觀沖突,共同構建一種粵港澳大灣區特有的且被所有職業教育參與者認同的文化價值觀體系,進而打造文化價值共享系統形成粵港澳大灣區職業教育合作發展系統的隱形“強連接”。

三、粵港澳大灣區職業教育合作發展的輸出系統(行動):彰顯協同利益邏輯

沒有與職業教育發展息息相關的主要利益相關主體的支持,再精湛美妙的職業教育發展戰略最終只能紙上談兵,職業教育發展利益相關主體的支持是職業教育可持續發展的重要籌碼。由此,粵港澳大灣區職業教育合作發展系統的輸出系統只有輸出協同利益才能持續繼續強化利益相關主體的支持,推動粵港澳大灣區職業教育合作的持續發展,所以如何彰顯協同利益邏輯快捷地構建粵港澳大灣區職業教育合作機制成為新時代粵港澳大灣區職業教育合作發展的重要議題。基于粵港澳大灣區職業教育合作成員在職業教育發展中扮演的角色類型差異,可將粵港澳大灣區職業教育合作成員們劃分為執行者(教師與學生)、舉辦者(職業院校或職業教育機構、參與或承擔職業教育的企業)、服務者(政府、行業協會或其他服務性組織)。據此,彰顯協同利益邏輯的粵港澳大灣區職業教育合作機制可從執行者、舉辦者、服務者三大主體層面進行構建。

(一)粵港澳大灣區職業教育執行者:階段式合作機制的動態構建

所謂“動態構建”指按時間節奏構建。粵港澳大灣區職業教育執行者——教師與學生,基于精準培養粵港澳大灣區經濟社會未來職業人才,可依次通過合作需求調查、合作方案設計、合作行動開展、合作效果評估四個階段來動態構建粵港澳大灣區職業教育執行者的合作機制。在合作需求調查階段,可通過線上線下問卷、訪談等方式全面調查粵港澳大灣區職業教育系統中教師與學社的合作需求信息,這是合作方案設計的基礎;在合作方案設計階段,通過粵港澳大灣區職業教育教師與學生合作需求信息的分析與整理,篩選出交集式需求(即重復率高的需求符合協同利益原則)進行方案設計,包括活動、制度、機構等內容,這是合作行動開展的導航;在合作行動開展階段,合作方案將進行落地式實踐,此階段粵港澳大灣區職業教育師生基于共同需求的實現將積極地沉浸于各種合作行動中,這是合作效果達成的關鍵;在合作效果評估階段,可通過合作行動結果與合作方案、合作需求預期差距的量化呈現,衡量合作行動效果的好壞,以此作為修訂合作方案、糾正合作行動的依據。

(二)粵港澳大灣區職業教育舉辦者:侵入式合作機制的立體構建

所謂“立體構建”指縱橫交錯網絡式構建。粵港澳大灣區職業教育舉辦者——職業院校或職業教育機構、參與或承擔職業教育的企業,致力于精準培養粵港澳大灣區經濟社會未來職業人才,應侵入彼此專業建設、課程教學、師資建設、人才培養四個核心主題,依托于“四中心”立體構建粵港澳大灣區職業教育舉辦者的侵入式合作機制。在專業建設上,粵港澳三地職業教育舉辦者們應合力成立“職業教育專業建設咨詢與交流中心”,不僅可為各成員提供精準的專業建設咨詢服務,確保專業建設的精準性,而且可以為各成員提供專業建設經驗交流與分享平臺,確保專業建設的開放性;在課程教學上,粵港澳三地職業教育舉辦者們應合力成立“職業教育課程與教學研究與評估中心”,一是可為成員們提供精準的課程與教學評估,以便及時糾偏,追求“精益求精”,二是可為成員們“量身定制”特色型課程與教學模式,避免同質競爭,追求“百花齊放”;在師資建設上,粵港澳三地職業教育舉辦者們應合力成立“職業教育師資培育與認證中心”,一為各類職業教育機構提供精準式的培養和培訓支持,二為粵港澳大灣區職業教育教師提供標準化的考核和認證服務,三為粵港澳大灣區職業教育教師提供技能競賽與技能交流平臺;在人才培養上,粵港澳三地職業教育舉辦者們應合力成立“學生職業技能發展與認證中心”,一為學生職業技能發展提供精細的學習策略咨詢服務,二為學生職業技能現狀提供科學的測試及考核服務,三為學生職業技能水平提供規范的評估與認證服務。

(三)粵港澳大灣區職業教育服務者:聯盟式合作機制的系統構建

所謂“系統構建”指整體性構建。粵港澳大灣區職業教育服務者——政府、行業協會或其他相關服務組織,植根于公共利益最大化追求,致力于精準服務粵港澳大灣區職業教育合作發展,可建立粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟,從戰略、政策、制度、投入、治理五要素出發以一種互利合作的聯盟方式齊心協力地系統構建粵港澳大灣區職業教育服務者的合作機制。

就戰略規劃而言,基于粵港澳大灣區職業教育合作發展事業是一項超越單一行政區劃范圍的跨域性公共事業,未來的戰略規劃應該由粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟站在粵港澳三地整體利益最優的立場統籌制定;就政策供給而言,鑒于粵港澳大灣區職業教育發展事業已由各自獨白時代走向交融對話時代,面向未來的粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟應回到粵港大灣區職業教育合作發展的現實情境中,基于三地公共利益訴求的整體性回應優化設計職業教育公共政策;就制度安排而言,礙于粵港澳三地的制度差異,如何“變差異為利器”成為粵港澳大灣區職業教育合作發展的制度挑戰,因而粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟應努力在差異化的職業教育制度銜接能力上作好文章,通過“制度橋梁”的構建與嵌入,形成差異制度優勢互補的協調制度體系;就投入保障而言,本著“盈利”原則,粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟可對粵港澳大灣區職業教育發展的固定投入進行統籌規劃,確保投入總量不變產出效益最大,本著“眾籌”原則,粵港澳大灣區職業教育公共服務聯盟可策劃成立粵港澳大灣區職業教育合作發展基金會,“筑巢引雀”引渡粵港澳大灣區多元社會資本注入職業教育發展事業;就治理選擇而言,因“地方政府參與合作的最終目的在于謀取自身利益的最大化,合作過程中出現局部利益與全局利益、局部利益之間、短期利益之間、短期利益與長期利益之間的矛盾和沖突不可避免”[7],使粵港澳大灣區職業教育合作治理可能陷入僵局,因而粵港澳大灣區職業教育合作發展可嘗試選擇“第三方治理”模式,通過三地政府購買服務合同等方式支持第三方非盈利組織代表粵港澳三方政府行使粵港澳大灣區職業教育合作發展的治理使命。