基于真實飛機的地面模擬實訓平臺設計

孫晶晶

摘 ? 要:航空產業的蓬勃發展,迫切需要不斷提高培訓技術儲備和能力,發展貼近真實飛機的現場培訓方式,豐富培訓手段。借鑒國內外先進的民機全機集成技術及理念,基于某型號民機真實飛機本體和真實外場環境,提出了一種全新的地面模擬實訓平臺設計方案。分別闡述了平臺的物理架構和方案,研究了機載系統、硬件仿真支持設備、測試設備的技術和數據交互方案,為進行實際培訓平臺的搭建提供合理、有效的集成技術參考。

關鍵詞:實訓平臺 ?民用飛機 ?全機集成 ?真實飛機 ?技術方案 ?數據交互

中圖分類號:TP273 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)07(c)-0013-02

培訓體系是航空產業鏈上一個重要環節,國內蓬勃發展的航空產業,刺激著各類航空人才的需求。因而,結合自身特點,不斷提高培訓技術儲備和能力,發展貼近真實飛機的現場培訓方式,豐富培訓手段日趨迫切,同時達到提升培訓效率,降低培訓成本的目的。

國外先進的主制造商波音空客采用了多種先進的全機集成驗證方式,如波音公司在787型號飛機上,創造了飛機在環的系統綜合驗證方式;空客公司在A380飛機和A350飛機上,創造了“0”號飛機的系統驗證方式,而這種基于“真實地面飛機”和“真實飛機地面外場環境”的理想環境為一種全新的培訓平臺設計提供了具體的技術解決方案。

基于真實飛機的地面模擬實訓平臺不僅提高了現場培訓的真實性和充分性,增強了培訓結果的可信性,而且能夠利用培訓平臺的各類拓展軟硬件接口,真實的模擬及復現飛機各類故障,對飛行安全起著重要作用。本文借鑒了國外全機集成驗證的技術,提出了一種基于真實飛機的地面模擬實訓平臺方案。

1 ?需求分析

平臺的搭建需求主要來源于制造現場、設計驗證、維修維護、運營等多個方面的培訓工作,包括試驗人員操作實訓、試驗程序模擬、維修手冊程序培訓、故障處置模擬等,同時通過該實訓平臺的培訓,學員可以了解飛機各系統間的邏輯關系、熟悉駕駛艙儀表、面板的指示與操作以及初步分析和排除故障的能力。

(1)場景配置需求:培訓平臺主要根據真實飛機運行數據,通過靈活配置,可以模擬開展各種飛行場景和飛行操作。

(2)真實的人機交互需求:培訓平臺依托真實的飛機,提供飛機真實駕駛艙儀表、面板的處理操作和人機交互的實物體驗,為培訓人員按照操作程序和預先設計的程序步驟提供真實的人機交互功能。

(3)程序模擬需求:利用該平臺,可以預先培訓試驗人員按照機上功能試驗測試程序或維修手冊規定的模擬飛機功能試驗操作或進行維護和維修的程式練習。

(4)上崗培訓需求:支持新上崗人員熟悉飛機各系統原理與基本操作,完成上崗資質培訓。

2 ?平臺方案

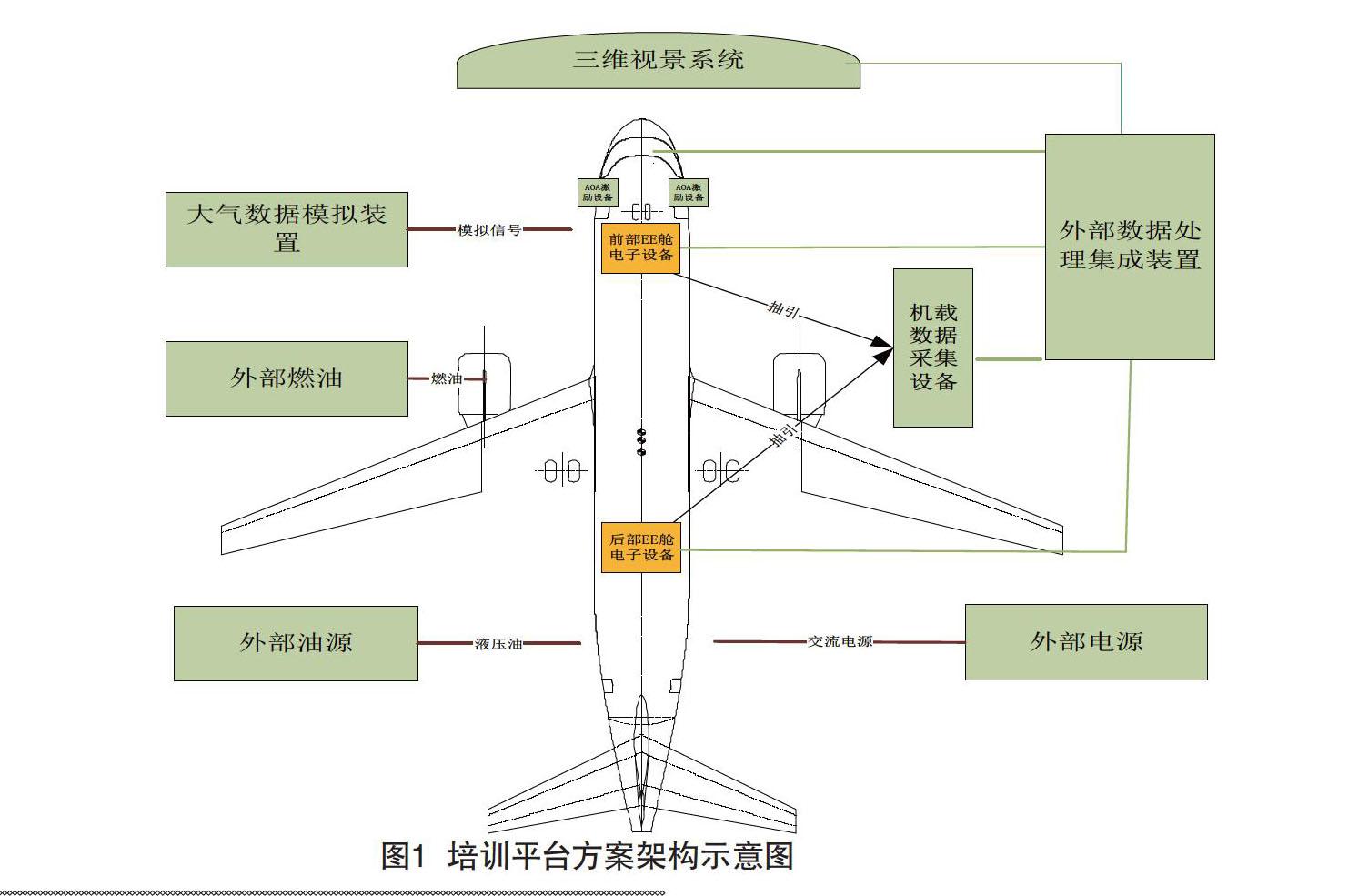

參考全機集成的技術理念,培訓平臺提供真實的飛機機載環境,即所有機載電子設備都是真實的,且保證飛機上設備真實互聯,進而提供給培訓學員真實的模擬飛行外部環境。結合國內某型號民用飛機項目,整個培訓平臺如下圖所示,主要包括真實飛機、三維視景系統、外部數據處理集成裝置、大氣數據模擬裝置、外部油源、外部電源、機載數據采集裝置以及其他配套產品組成。

3 ?數據交互方案

為了達到模擬實時飛行的目的,需要將飛機本體的運行數據進行實時抽引和整合處理。外部數據處理集成裝置從飛機的航電系統抽引發動機運行信號,從飛行控制系統抽引舵面位置信號,同時搭配飛行仿真裝置實時計算六自由度方程和發動機方程。

在外部數據處理集成裝置和三維實景系統之間,需研制或選用實時信號傳輸協議裝置,將飛行六自由度姿態信號實時傳輸至三維視景系統。同時,三維視景系統讀取高度信號,進行實時地形數據更新,模擬真實的飛行場景。

外部數據處理集成裝置應具備場景配置、數據存儲、監控的多種功能,方便培訓過程中的場景靈活切換、學員操作回放分析等。其次,應配備外部數據讀取的功能,提供故障模擬復現的數據接口。

4 ?結語

本文主要詳細地介紹了基于“真實飛機”和真實外場環境的實訓平臺技術方案架構,簡述了平臺搭建過程中的數據交互方案,為實際進行平臺搭建提供技術參考。同時,由于本平臺是以真實的飛機為基礎進行機載數據的抽引、處理,需要對搭建過程的中構型管理、接口管理、平臺集成等過程進行嚴格的管控。

參考文獻

[1] 謝殿煌,許光磊. 大型民用飛機全機系統地面綜合驗證試驗平臺研究[J].航空科學技術,2015,Vol.26 No.08:38-42

[2] 陽旭.天津航空產業培訓體系構建研究[J].空運商務,2009,14

[3] 李京偉,張利萍.基于虛擬現實技術的飛行視景仿真[J].計算機工程與設計,2005,26(7):1935-1937

[4] 朱川,徐德勝,謝殿煌,郭曉燕.民用飛機集成驗證試驗平臺規劃研究[J].民用飛機設計與研究,2018,4

[5] 龔少華,沈為群,宋子善.基于PC機的實時視景仿真系統的研究與實現[J].計算機工程與應用,2002,38(4):118-121