貴州高速公路大霧分布特征及預報指標探討

吉廷艷 彭芳 廖波 夏曉玲 秦杰

摘? 要:利用2016—2017年氣象站逐小時觀測資料,分析了貴州高速公路大霧分布特征,篩選了9次典型大霧天氣過程,分析鋒面大霧和輻射大霧形成機理,探討貴州高速公路大霧預報指標。結果表明:貴州高速公路大霧分布極不均勻,具有顯著的地域性特點,滬昆高速玉屏縣附近和普安縣附近、蘭海高速息烽縣附近、貴遵復線開陽境內、杭瑞高速大方縣附近是大霧最頻發中心。鋒面大霧的形成和維持與靜止鋒云系發展、鋒面系統東西擺動、低空水汽持續輻合、鋒面逆溫維持等因素有關。輻射大霧的形成維持主要與冷高壓影響、輻射降溫作用、近地面水汽條件等因素有關。從大氣環流形勢、靜止鋒變化趨勢、大氣層結狀況、水汽和動力條件、地面要素預報等方面總結了貴州高速公路大霧預報指標。

關鍵詞:高速公路? 大霧? 形成機理? 預報指標

中圖分類號:P49 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)10(a)-0046-05

大霧天氣(能見度≤500m)是貴州常見的自然災害,嚴重影響公路、水運、航空等交通運輸安全。隨著貴州高速公路建設營運快速發展,加上特殊地形地貌作用,大霧對貴州高速公路交通運輸的危害越來越突顯,因大霧造成高速公路重大交通事故屢有發生,給國民經濟和人民生命財產帶來重大損失。如2010年12月27日清晨因大霧天氣貴遵高速公路南白鎮至遵義路段20多輛車連環相撞,造成7人死亡、15人受傷;2012年2月28日下午滬昆高速晴隆路段因大霧天氣發生6車連環相撞事故,2人當場死亡;2015年1月27日貴遵高速公路因大霧和降雨天氣,15車連環追尾,1人死亡、4人受傷。開展高速公路大霧天氣特征和預報方法研究,對保障高速公路交通安全具有重要意義。

大霧對高速公路的影響引起了人們廣泛關注和研究。王博妮等研究者[1]對江蘇沿海高速公路低能見度濃霧氣候特征和影響因子進行了研究。田小毅等研究者[2]對滬寧高速公路江蘇段低能見度濃霧天氣過程實時資料分析,證實了濃霧具有較強的地域性特征,在丘陵、水網密集地區多局地性濃霧,日出后是團霧多發時段。包云軒等研究者[3]對滬寧高速公路2009年11月7日大霧過程開展了數值模擬試驗。何明瓊等研究者[4]對2014年1月滬渝高速公路漢宜段一次大霧個例分析表明:近地層逆溫、地面處于高壓底部前端均壓場、中緯度維持偏西氣流,為大霧形成和發展提供了有利的環流背景場條件。有多位研究人員[5-11]對高速公路大霧及其影響也開展了相關研究[5-17]。貴州因地形作用常受靜止鋒影響而出現鋒面大霧,也常因夜間晴空輻射降溫而產生輻射大霧。

該文利用2016—2017年貴州氣象站逐小時觀測資料,統計分析貴州高速公路大霧分布特征,同時篩選了9次典型大霧天氣過程,利用MICAPS(氣象信息綜合分析處理系統)天氣圖、貴陽探空等資料,分析鋒面大霧和輻射大霧形成機理,探討貴州高速公路大霧預報指標,為高速公路大霧預報服務提供技術參考。

1? 資料與方法

貴州能見度自動觀測站的建設始于2013年,到2016年建設了77縣站。從CIMISS系統(全國綜合氣象信息共享平臺)讀取全省2016—2017年逐小時能見度資料,剔除重復數據,統計兩年能見度低于500m的站點時次。由于大霧和強降雨都可能造成低能見度天氣,因此,同時也統計小時降水量超過10mm且能見度低于500m的站點時次,由此排除強降雨造成的低能見度情況。利用GIS鄰近點插值技術,將全省各縣站大霧時數插值到高速公路,分析高速公路大霧空間分布特征。

選取2016—2017年9次典型大霧過程(5次鋒面大霧、4次輻射大霧),利用MICAPS天氣圖、貴陽探空等資料重點分析大霧天氣環流形勢、大氣層結特征、水汽條件和動力條件等大霧形成機理,分析大霧生消過程中對應站點逐小時風、溫、壓、濕等相關氣象要素演變特征,總結鋒面大霧和輻射大霧預報指標。

受靜止鋒影響而出現的大霧為鋒面大霧,所選鋒面大霧過程包括2016年1月2日、2016年4月9日、2016年11月12~14日、2017年1月3~4日、2017年3月9~12日。

因輻射降溫作用而產生的大霧為輻射大霧,所選輻射大霧過程包括2016年2月27日、2016年11月11日、2016年11月27日、2017年7月1日。

2? 高速公路大霧分布特征

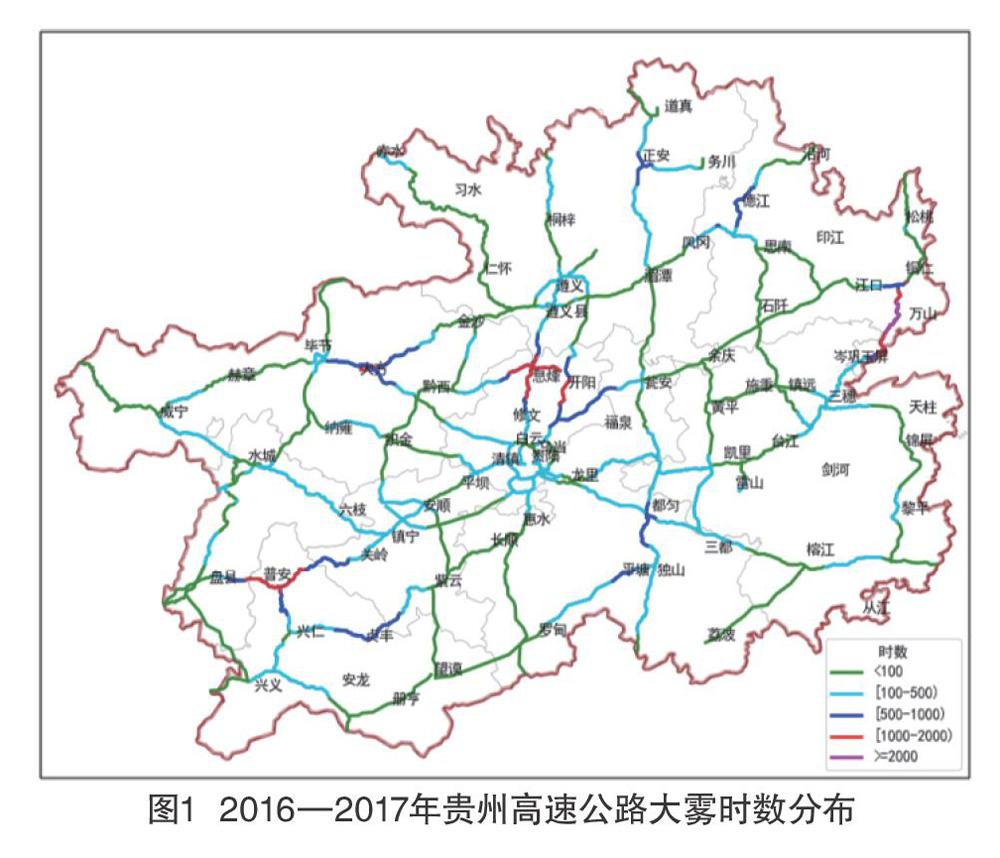

貴州高速公路大霧分布極不均勻,呈現顯著的地域性特點(見圖1)。滬昆高速玉屏縣附近和普安縣附近、蘭海高速息烽縣附近、貴遵復線開陽境內、杭瑞高速大方縣附近是大霧最頻發中心,2年大霧時數在1000h以上。根據大霧時數將相應路段劃分為大霧頻發、大霧較多和大霧較少路段。

大霧頻發路段:滬昆高速(G60)銅仁—萬山—玉屏、關嶺—普安—盤縣,蘭海高速(G75)都勻境內、息烽境內,杭瑞高速(G56)大方境內,貴遵復線開陽境內,江都高速(S30)開陽-息烽,銀百高速(G69)貴陽-甕安、正安景內,沿榕高速(S25)德江境內,惠興高速(S50)貞豐境內,貴黔高速(S82)大方境內、晴興高速(S65)普安境內。這些路段2年大霧時數在500h以上。

大霧較多路段:滬昆高速(G60)玉屏—三穗—臺江、麻江—龍里—貴陽—清鎮、安順—鎮寧—關嶺,蘭海高速(G75)都勻—麻江—龍里,杭瑞高速(G56)思南-鳳崗、遵義境內,夏蓉高速(G76)三都-都勻、貴陽境內,松從高速(S15)黎平境內,余安高速(S62)丹寨-凱里,蓉遵高速(G4215)赤水境內,貴黔高速(S82)貴陽-黔西,汕昆高速(G78)安龍-興義,晴興高速(S65)興義-興仁,水盤高速(S77)水城-盤縣,水威高速水城-威寧,都香高速(G7611)六枝-鎮寧。這些路段2年大霧時數在100小時以上。

大霧較少路段:除大霧頻發路段和大霧較多路段外,其余路段為大霧較少路段。

3? 大霧形成機理分析

貴州大霧主要與夜間輻射降溫、靜止鋒活動及地形等因素相關,因此,貴州大霧可以分為輻射大霧、鋒面大霧和地形大霧。地形大霧局地性明顯、范圍有限。這里僅對鋒面大霧和輻射大霧進行分析。

3.1 鋒面大霧形成機理

對5次鋒面大霧過程分析表明:高空中高緯徑向環流明顯、高原多小槽東移,或南支槽活躍,低空偏南氣流將南海水汽(有時為偏東氣流將東海水汽)向貴州等地輸送,靜止鋒云系發展和鋒面系統東西擺動是大霧形成和發展的有利天氣條件。水汽在貴州上空持續輻合導致低云發展增厚、云底下降,云底在海拔較高山地接地形成地面大霧;靜止鋒系統東西擺動,冷暖氣流交匯致使大霧持續發展;鋒面逆溫增強致使大氣層結較為穩定,有利于水汽在低空聚集和低云發展;低層氣流輻合上升有利于低云發展加強,中層氣流輻散下沉有利于云底下降形成地面大霧。大霧期間地面風速較小,10min平均風速為0~3m/s,相對濕度較大,一般為97%~100%,溫度露點差為0℃~0.5℃;氣溫變化小,小時變溫小于1℃。

以2016年1月2日大霧過程為例分析鋒面大霧形成機理。

3.1.1 個例實況

2016年1月2日貴州出現大范圍鋒面大霧天氣,多條高速公路出現大霧。大范圍大霧主要出現在1月2日04~10h,持續有10個以上縣站出現大霧,并于2日06時達到最廣為15縣站。整個大霧天氣過程持續59h,從1日02時起至3日13時止。

氣象要素變化特點(以貞豐縣為例):貞豐大霧持續時間最長,從1日16時到2日20時共29h,其中,2日00~15h能見度持續低于100m。大霧期間,貞豐空氣濕度很大,一直維持99%,溫度露點差維持0.1℃;風速較小,10min平均風速在0.2~2.8m/s之間;大霧期間伴有降雨出現;氣溫變化小,大霧初期處于恒溫狀態,大霧消散時氣溫變化也不明顯,能見度迅速增大超過1000m時氣溫僅比大霧初期氣溫升高1.5℃;地氣溫差一直處于正變化狀態,且大霧初期和后期的變幅較大;氣壓呈現波動式變化,并呈下降狀態。

3.1.2 環流形勢及靜止鋒演變特征

2016年1月2日大霧過程前后,500hPa西太平洋副高與印度洋副高相連并穩定維持,南支槽持續存在。歐亞高緯地區的低渦逐漸分裂形成兩個中心,兩低渦之間形成一條寬廣橫槽,2日08時貝加爾湖北面低渦東移入海,高原小槽于2日20時經貴州東移。700hPa貴州主要受西南氣流影響,850hPa貴州也主要受偏南氣流影響,有利于水汽輸送。1日20時850hPa有弱冷平流東移影響貴州(見圖2),冷平流的影響加強了鋒面逆溫結構,有利于低空水汽聚集和低云發展。

地面圖上,大范圍大霧形成前,靜止鋒位于云南省中東部,華北冷高壓中心帶動冷空氣緩慢南下,貴州西部部分縣市出現大霧。1日白天冷空氣勢力減弱,冷高壓中心東移入海,伴隨靜止鋒東退,大霧范圍有所擴大,1日14時靜止鋒東退到云南與貴州交界。1日20~23時,弱冷空氣從東北回流影響貴州,靜止鋒又有所西伸。2日02~05時南風勢力開始增強,靜止鋒被東推移動。隨后,又有弱冷空氣從偏北路徑影響貴州,靜止鋒西伸。由于靜止鋒東西擺動造成貴州中西部大范圍大霧天氣。2日下午,隨著南風增強,靜止鋒逐漸減弱,大霧天氣隨之減弱。

3.1.3 大氣層結特征

鋒面逆溫發展變化和水汽狀況對鋒面大霧形成、發展及消散有重要作用。一旦低層有冷空氣入侵,鋒面逆溫將得以形成或增強發展,致使大氣層結較為穩定,有利于水汽在低空聚集,同時,暖濕氣流將沿鋒面抬升,絕熱上升冷卻凝結形成云系。鋒面逆溫增強和水汽充足,有利于云層發展增厚、云底下降,并在海拔較高山地形成地面大霧。隨著逆溫層減弱消失,云底抬升,鋒面大霧也隨之減弱消散。

分析貴陽探空資料發現,在冷空氣影響下,1月1日20時鋒面逆溫在800hPa高度附近維持,低層濕度較大,800hPa高度以下溫度露點差為0.1℃~0.9℃,云底到達885hPa高度,低云在發展增厚并導致近地面大范圍大霧形成和發展。2日08時鋒面逆溫有所減弱,并于3日08時消失,大霧天氣也趨于結束。

3.1.4 水汽輸送條件

低空充沛的水汽是低云發展下沉并導致鋒面大霧形成的必要條件。多數情況低空水汽來源于南海海面,有時也來源于東海海面。850hPa比濕大于6g/kg并處于水汽輻合帶時,有利于大范圍鋒面大霧形成。

850hPa上,1月1日白天偏南氣流將南海水汽向北輸送,貴州比濕大于6g/kg,水汽通量大于2×10-7g/(s·cm·hPa),同時貴州大部處于水汽輻合地帶,豐富的水汽輸送和輻合是低云發展增厚并導致近地面大霧生成的有利條件。2日白天,由于南風增強,水汽輻合帶移到湖南、湖北等地,貴州處于水汽輻散區,低云發展受限,地面大霧也隨之減弱。

3.1.5 動力條件

鋒面大霧形成與低云發展密切相關。分析中低層大氣渦度、散度和垂直速度發現,大范圍大霧形成前,1月1日08時850hPa貴州區域渦度為正、散度為負、垂直速度為負,700hPa渦度北部正南部負、散度北部正南部負、垂直速度為負,說明中低層大氣主要為輻合上升運動,有利于低云發展加強。20時850hPa貴州區域渦度為正、散度部分區域為負、垂直速度為正,700hPa渦度北部正南部負、散度為正、垂直速度為正,反應了中低層大氣主要處于輻散下沉狀態,低云的下沉有利于近地面大霧形成。

3.2 輻射大霧形成機理

通過4次輻射大霧過程分析發現:輻射大霧一般出現在陰雨天氣過后晴朗少云的夜間。秋、冬春季高空受強盛西北氣流影響,中低空為高壓脊影響,溫度場上存在冷舌,地面受冷高壓控制;夏季高空為槽后高壓脊影響,中低空為切變系統后弱高壓影響,并有弱冷平流入侵,地面為均壓場形勢;低空冷平流影響加上夜間輻射降溫作用有利于大霧天氣形成。與鋒面大霧不同,輻射大霧由于地面輻射降溫致使近地層逆溫區形成或增強,近地面大氣處于較穩定狀態,水汽聚集在近地面,大霧主要由近地面水汽凝結形成;近地層空氣微弱擾動是輻射大霧形成和發展的動力條件。輻射大霧期間地面風速和相對濕度與鋒面大霧類似,風速較小、相對濕度較大,但氣溫變化不同,大霧初期或形成前氣溫呈下降狀態,大霧中期處于弱降溫或弱升溫狀態,大霧消散期升溫現象較明顯,地氣溫差呈現由負值到正值或由低到高變化趨勢,反映了近地層大氣由較穩定逆溫環境向不穩定環境變化過程,大霧消散時地氣溫差會出現3℃~10℃以上不等的跳躍性增大現象。

以2016年11月27日大霧過程為例分析輻射大霧形成機理。

3.2.1 個例實況

2016年11月27日貴州發生大范圍輻射大霧天氣過程,杭瑞、滬昆等高速公路出現大霧,整個過程持續13h。27日04~09時,持續有11個以上縣站產生大霧,07~08時范圍最廣,達16縣站,大霧于11時后逐步消散。

氣象要素變化特點(以三穗縣為例):三穗大霧持續時間最長為11h(27日00~10時)。大霧期間,相對濕度持續為98%~99%,溫度露點差為0.1℃~0.3℃;風速較小,10min平均風速在0.4~1.2m/s之間;大霧中前期氣溫呈下降狀態,大霧消散時氣溫迅速上升;地氣溫差呈現正變化狀態,大霧消散時地氣溫差增幅較大;氣壓呈現波動式變化。

3.2.2 環流形勢

2016年11月26日20時,500hPa亞洲中緯度為兩槽一脊形勢,高壓脊位于華西北到蒙古一帶,貴州為西北氣流影響;700hPa和850hPa貴州均受高壓脊影響,溫度場上存在明顯冷舌;地面冷高壓將靜止鋒推到云南中西部地區,貴州受冷高壓控制,天氣晴朗。低空冷平流影響加上夜間晴空輻射降溫作用造成大范圍輻射大霧天氣。

3.2.3 大氣層結特征

輻射大霧形成前低空有逆溫層存在,有利于水汽聚集,由于近地面夜間輻射降溫作用,促進了逆溫層增厚,同時輻射冷卻作用致使水汽凝結形成霧。日出后,隨著近地面氣溫迅速上升,逆溫層被破壞,空氣濕度減小,大霧迅速消散。

11月26日下午由于冷高壓控制,貴州大部地區轉為晴天。分析貴陽探空資料發現,26日20時800hPa高度附近有淺層逆溫存在,從底層到高層大氣基本都很干燥。在輻射降溫作用下,27日08時800hPa高度以下為深厚逆溫區,大氣層結穩定,有利于水汽聚集,并導致低空濕度增大(883hPa高度處溫度露點差為0.4℃),從而形成大范圍大霧天氣。

3.2.4 水汽條件

輻射大霧水汽條件主要取決于近地面大氣中水汽含量,一般來說,降雨過后空氣中水汽含量較大,在降溫作用下空氣中水汽容易達到飽和,從而有利于大霧形成。分析表明:大霧之前相對濕度大于70%、比濕大于6g/kg,大霧期間相對濕度大于96%,比濕有所下降。

11月26日白天,全省大部地區雨止轉多云到晴天,26日20時相對濕度大部地區為70%~90%,比濕為6~8g/kg,空氣中有較大水汽含量。隨著夜間輻射降溫和近地層逆溫區形成,空氣中水汽達到飽和凝結形成大霧,27日07~08時大霧范圍達到最廣,相對濕度中東部大部地區達96%以上;隨著大霧形成,比濕隨之減小,大部地區比濕降為5g/kg左右。

3.2.5 動力條件

近地層空氣微弱擾動是輻射大霧形成和發展的動力條件,微弱風速作用有利于空氣垂直混合,致使輻射冷卻效應能夠伸展到較高厚度大氣中,從而形成輻射大霧。沒有風的作用,輻射冷卻效應僅發生在貼近地面氣層中,只能生成薄薄淺霧;風速過大,將導致上下空氣流動過強,輻射降溫幅度較小,水汽不易達到過飽和狀態,從而不易形成輻射大霧。對4次個例分析表明,輻射大霧形成前后10min平均風速一般為0.5~2m/s。

4? 大霧預報指標

通過鋒面大霧和輻射大霧天氣個例分析,結合高速公路大霧分布特征,總結形成貴州高速公路大霧預報指標。

4.1 鋒面大霧預報指標

主要時段:鋒面大霧主要發生在冷空氣活躍季節,以秋、冬、春季出現較多。由于冷空氣影響,靜止鋒易在云貴高原形成和持續,有利于大霧形成。重點考慮1~6月和10~12月,一天中任何時刻都可能出現。

環流形勢:高空中高緯徑向環流明顯、高原多小槽東移,或南支槽活躍,低空偏南氣流持續發展,靜止鋒云系發展和鋒面系統東西擺動。

靜止鋒變化趨勢:靜止鋒在貴州中北部維持,重點考慮息烽、開陽、大方、萬山等地附近路段;靜止鋒在貴州西部邊緣維持,重點考慮普安、晴隆、貞豐等地附近路段。地面冷空氣影響、靜止鋒西伸發展,重點考慮中西部高海拔路段。南風增強、靜止鋒東退北抬,重點考慮中西部高海拔路段。

大氣層結狀況:探空圖上800hPa附近逆溫存在,低層空氣濕度接近飽和(850hPa溫度露點差<1℃),云底下降低于850hPa高度。

水汽和動力條件:大范圍大霧前,低空偏南風將南海水汽或偏東風將東海水汽向貴州輸送,850hPa比濕大于6g/kg并處于水汽輻合帶。低層氣流輻合(負散度)和中層氣流輻散(正散度)有利于低云發展增厚,進而促進云底下降形成地面大霧。

地面要素預報:歐洲中心數值預報為基礎,地面相對濕度>96%(或溫度露點差<0.6℃),10min平均風速<4m/s,小時氣溫微降或微升,小時變溫<1℃。

4.2 輻射大霧預報指標

主要時段:輻射大霧主要發生在夜間到早晨,有利天氣條件下,全年都可能出現,但以秋、冬、春季出現較多。

環流形勢:秋、冬、春季高空為強盛西北氣流,中低空高壓脊影響,溫度場上存在冷舌,地面受冷高壓控制,天氣由陰雨轉為晴天。夏季,高空為槽后高壓脊影響,中低空為切變系統后弱高壓影響,有弱冷平流入侵,地面為均壓場形勢,天氣為雨止轉晴過程中。重點考慮中東部低海拔路段。

大氣層結狀況:探空圖上800hPa高度以下為深厚逆溫區,夏季表現為800hPa高度附近為淺層逆溫;大霧之前整個大氣層空氣濕度較小(夏季大霧有所不同),大霧過程中近地層空氣濕度較大。

水汽和動力條件:降雨過后近地面空氣中水汽含量較大,在降溫作用下水汽容易達到飽和,從而有利于大霧形成。大霧之前相對濕度大于70%、比濕大于6g/kg,大霧期間相對濕度大于96%,比濕有所下降。微弱風速作用是輻射大霧形成的動力條件,輻射大霧形成前后10min平均風速一般為0.5~2m/s。

地面要素預報:歐洲中心數值預報為基礎,地面相對濕度>96%(或溫度露點差<0.6℃),10min平均風速<4m/s,起霧初期氣溫下降、地氣溫差為負值,24h變溫多數為負值,一般<2℃,小時變溫<1℃。

5? 結語

(1)貴州高速公路大霧分布極不均勻,具有顯著的地域性特點。滬昆高速玉屏縣附近和普安縣附近、蘭海高速息烽縣附近、貴遵復線開陽境內、杭瑞高速大方縣附近是大霧最頻發中心。大霧頻發路段包括:大霧頻發路段:滬昆高速(G60)銅仁—萬山—玉屏、關嶺—普安—盤縣,蘭海高速(G75)都勻境內、息烽境內,杭瑞高速(G56)大方境內,貴遵復線開陽境內,江都高速(S30)開陽-息烽,銀百高速(G69)貴陽-甕安、正安景內,沿榕高速(S25)德江境內,惠興高速(S50)貞豐境內,貴黔高速(S82)大方境內、晴興高速(S65)普安境內。這些路段兩年大霧時數在500h以上。

(2)對鋒面大霧個例分析表明:高空中高緯徑向環流明顯、高原多小槽東移,或南支槽活躍,低空偏南氣流將南海水汽(有時為偏東氣流將東海水汽)向貴州等地輸送,靜止鋒云系發展和鋒面系統東西擺動是大霧形成和發展的有利天氣條件。水汽在貴州上空持續輻合導致低云發展增厚、云底下降,云底在海拔較高山地接地形成地面大霧;靜止鋒系統東西擺動,冷暖氣流交匯致使大霧持續發展;鋒面逆溫增強致使大氣層結較為穩定,有利于水汽在低空聚集和低云發展;低層氣流輻合上升有利于低云發展加強,中層氣流輻散下沉有利于云底下降形成地面大霧。大霧期間地面風速較小,10min平均風速為0~3m/s,相對濕度較大,一般為97%~100%;氣溫變化小,小時變溫小于1℃。

(3)對輻射大霧個例分析發現:秋、冬春季高空受強盛西北氣流影響,中低空為高壓脊影響,溫度場上存在冷舌,地面受冷高壓控制;夏季高空為槽后高壓脊影響,中低空為切變系統后弱高壓影響,并有弱冷平流入侵,地面為均壓場形勢;低空冷平流影響加上夜間輻射降溫作用有利于大霧天氣形成。地面輻射降溫致使近地層逆溫區形成或增強,近地面大氣處于較穩定狀態,大霧主要由近地面水汽凝結形成;近地層空氣微弱擾動是輻射大霧形成和發展的動力條件。輻射大霧期間,風速較小、相對濕度較大,氣溫在大霧初期或形成前呈下降狀態,大霧消散期升溫現象較明顯,地氣溫差呈現由負值到正值或由低到高變化趨勢。

(4)通過對大霧天氣個例分析,結合高速公路大霧分布特征,從環流形勢、靜止鋒變化趨勢、大氣層結狀況、水汽和動力條件、地面要素預報等方面總結了貴州高速公路大霧預報指標。

參考文獻

[1] 王博妮,濮梅娟,田力,等.江蘇沿海高速公路低能見度濃霧的氣候特征和影響因子研究[J].氣象,2016,42(2):192-202.

[2] 田小毅,吳建軍,嚴明良,等.高速公路低能見度濃霧監測預報中的幾點新進展[J].氣象科學,2009,29(3):414-420.

[3] 包云軒,丁秋冀,袁成松,等.滬寧高速公路一次復雜性大霧過程的數值模擬試驗[J].大氣科學,2013,37(1):124-136.

[4] 何明瓊,王麗娟,付佳,等.2014年1月滬渝高速公路漢宜段一次大霧個例分析[J].長江流域資源與環境,2016,25(4):573-579.

[5] 陳貝,徐洪剛,王明天,等.成樂高速公路大霧預報方法研究[J].高原山地氣象研究,2012,32(2):70-76.

[6] 吳和紅,嚴明良,繆啟龍,等.滬寧高速公路大霧及氣象要素特征分析[J].氣象與減災研究,2010,33(4):31-37.

[7] 吳東閣.汝郴高速公路能見度特性及影響因素分析[J].公路與汽運,2013,158(5):90-93.

[8] 吳彬貴,解以楊,吳丹朱,等.京津塘高速公路秋冬霧氣象要素與環流特征[J].氣象,2010,36(6):21-28.

[9] 嚴明良,繆啟龍,袁成松,等.滬寧高速公路一次大霧過程的數值模擬及診斷分析[J].高原氣象,2011,30(2):428-436.

[10] 丁秋冀,包云軒,袁成松,等.滬寧高速公路團霧發生規律及局地性分析[J].氣象科學,2013,33(6):634-642.

[11] 王佳,郭根華,嚴明良,等,WRF模式對滬寧高速公路濃霧的模擬與檢驗研究[J].熱帶氣象學報,2014,30(2):377-381.