西漢單于天降瓦當

姚旭

摘 要:包頭出土的“單于天降”瓦當,引起學術界的重視,文章對瓦當出土情況進行了介紹,根據史籍記載,探索為什么該瓦當只在包頭一地出土。對于“降”字的讀法,存在不同的見解。

關鍵詞:單于天降;單于和親;瓦當;漢朝;匈奴

范文瀾先生在《中國通史》中介紹漢匈關系時說過一段話:“漢宣帝時,匈奴統治階級內部發生嚴重的紛爭,五個單于爭奪統治權,最后呼韓邪與郅支兩個單于據地對抗,前52年,呼韓邪單于降漢,愿為漢防守陰山,前36年,漢西域副都護陳湯在康居擊殺郅支單于,呼韓邪單于復得匈奴全部土地。從此匈奴親漢,不再南侵。此后六、七十年間,漢北部邊境呈現了邊城晏(晚)閉,牛馬布野的和平之象。”[1]

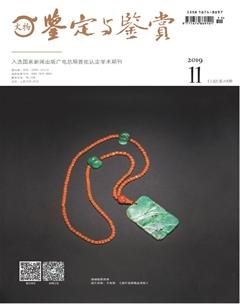

在中學課本(《中國歷史》,七年級上冊,北京人民教育出版社)中亦有對該瓦當的介紹。隨著匈奴的興起及與漢朝和戰關系的演變,呼韓邪單于歸附漢朝,而非“投降”,是漢匈關系歷史的轉折點,單于天降瓦當的文物價值也在于此。瓦當,俗稱瓦頭,是房檐最前端的一片瓦,也叫滴水檐,歇山式頂樓房古建筑,被稱作“滴水樓”。漢代瓦當在工藝上達到了頂峰。“單于天降”瓦當是漢匈和好關系重要的物證。

1 召灣漢墓群及瓦當出土情況

召灣漢墓群位于包頭市南郊,墓群分布于召灣與召背后村之間及其以西的土梁上,南距黃河4千米,東北距麻池古城4千米,為一列丘陵地帶。召灣地勢略高,被視為建墓的風水寶地。

麻池古城地處當時漢的北方邊防線上,漢代設五原郡,古城是秦直道的起點和終點,往北穿越陰山昆都侖河谷地,可以到達今烏蘭察布草原和漠北。往南過黃河緊接秦直道,到達秦首都咸陽。召灣居于直道道邊,交通方便。

“單于天降”和“單于和親”瓦當出土過兩次,1953-1954年,內蒙古文物工作隊在包頭郊區召灣清理漢墓時,在木槨填土中掘得“單于和親”“單于天降”銘文瓦當,這兩種瓦當曾陳列于中國歷史博物館。1981年夏,包頭市文物管理所在召灣74號漢墓木槨墓填土中,亦發現“單于和親”“單于天降”“四夷盡服”瓦當各一枚,以后該類瓦當殘片如“千秋萬歲”“長樂未央”都陸續有少量發現。

瓦當或殘片摻雜于被廢棄的陶瓦片中,塞于木槨墓的木槨底部及木槨與土壙之間,據說能起到防潮的作用。今日所視國家珍寶竟被當作垃圾、墓葬填土使用,瓦當所附的原有建筑早已不存在了,然建筑物遺址不會距此太遠。瓦當并不是墓主人的陪葬品,與墓葬是兩回事。建筑物為漢人所建,并與接待過往的匈奴人有關,或稱館驛[2]。

2 文字釋義

2.1 “單于”釋義

《漢書·匈奴傳》說:“單于姓攣鞮氏,其國稱之曰‘撐犁孤涂單于,匈奴謂天為‘撐犁,謂子為‘孤涂,單于者,廣大之貌也,言其象天單于然也。”直譯為“天子單于”。西漢政權初期對匈奴貴族采取現實主義態度,承認匈奴單于有與漢朝皇帝同等的權力和地位,即“天子”的權力和地位[3]。冒頓單于給漢文帝的書信中,開頭稱“天所立匈奴大單于敬問皇帝無恙”。文帝回信稱“皇帝敬問匈奴大單于無恙”。“單于”一詞即表達“胡者,天之驕子”之意。

2.2 “和親”釋義

西漢前期,漢匈奴共10次和親,只有呼韓邪單于這次和親與五原郡關系較大。因為五原郡是呼韓邪單于第一次朝漢的接頭地點和回程的必經之地。回程仍是經直道,在“包頭昭君墳”渡黃河,北經召灣、五原郡、麻池古城、昆都侖河谷,到達茂草原光祿塞。“包頭昭君墳”是后人起的名稱,是黃河渡口。

2.3 “四夷盡服”釋義

“四夷盡服”釋義與海內一統的含意接近。匈奴自稱為夏后氏之苗裔,今既然漢匈和同一家,則匈奴自然不在被降服之列,此詞能夠為匈奴人接受。

3 “降”字讀音的分歧

主張讀jiang者,字意為誕生、降生,這種意見出現較早。“降”字是常用字,如福自天降、天降時雨、天降災異、降低、降級、降價、降溫,降臨之類。“單于天降(jing)”表現匈奴人的天命思想,友好中含有敬重,這樣的宣傳也是匈奴人所樂于接受的。在漢朝方面,所說“單于天降”是在懷柔政策下的尊重,無損漢朝的天威。

主張讀xiang者,這是近年來出現的新見解,意為“匈奴為天道、天子所降服”,又有“四夷盡服”的服字作為旁證,認為只有漢朝皇帝才是天的兒子,與天齊平。對此持不同看法者認為中原王朝為禮儀之邦,禮者,自卑而尊人,不會在匈奴使者面前,侮辱他們心目中與天同在、神圣不可侵犯的單于形象。只有王莽才會自作聰明,貶賤匈奴之號為“恭奴”、單于為“善于”“降奴服于”,引來禍害。

第三種看法是從古文字含義來考慮的,認為“天”指對方,即雙方稱謂,降意為和同,“單于天降”即雙方和好之意,降字古音應為“洪”。對此持不同意見者認為“降”字本無和同之意,只是和同二字之讀音。《康熙字典》有對降的解釋,降,和同也。《漢書·匈奴傳》記載(甘露二年呼韓邪單于見五原郡官吏時)款五原塞,《康熙字典》對“款”的解釋為求通也[4]。

4 呼韓邪單于三次赴長安,經過五原郡

“五單于爭立”,混戰導致人口大減損,呼韓邪單于部眾僅剩下數萬人。牲畜損耗十之八九,人民饑餓,擺在面前只有歸漢一條道路。在此情況下呼韓邪單于率領部眾南下靠近漢朝的邊塞(今包頭市達茂旗有漢長城,有豐美的草原),公元前53年(宣帝甘露元年)春,呼韓邪單于遣他的兒子到長安入侍皇帝,冬天又遣弟左賢王來京朝賀,第二年親自到五原塞向五原郡官吏表示愿奉上國家珍寶,于明年正月到京都朝見天子。

公元前51年呼韓邪單于第一次去長安朝見漢宣帝,從五原郡出發,經直道,南下長安,受到漢朝特殊的禮遇,會見時位置列在諸侯王之上,賞賜大量禮物。漢宣帝贈給呼韓邪單于金質“匈奴單于璽”,承認單于在匈奴的政治地位。呼韓邪單于向宣帝請求“愿留居幕南光祿塞下(今包頭市達茂旗漢外長城),有急,保漢受降城(在今烏拉特后旗境)”,宣帝允準他的要求。回程經直道,出朔方郡雞鹿塞(今烏拉特后旗狼山哈隆格乃山口,即古高闕)。公元前49年,第二次去長安朝見漢元帝。往返路線經直道,仍從五原郡出入。

公元前33年(竟寧元年),呼韓邪單于入朝,在朝見期間,他自言愿意當漢家女婿,與漢朝進一步接近。元帝遂以后宮良家女子王昭君配他為妻。呼韓邪單于終于完成了漢匈兩族團結的事業。后來,草原遭受災害,漢朝讓五原郡、云中郡(郡治在今天呼和浩特市境內)調撥糧食賑濟災民。

數年之間,呼韓邪單于轄內人口大增,生產發展一片興旺,于是呼韓邪單于請求北返單于庭。從公元前51年呼韓邪單于第一次朝漢,到公元前43年(昭君出塞前三年)返回漠北單于庭,呼韓那單于留居河套北面塞下達8年之久。

2019年8月2日《北方新報》消息:“大漠雄鷹——匈奴歷史文化展”“朔漠爭芳——昭君出塞展”在呼和浩特市昭君博物院世界首座匈奴歷史博物館對外開放。對新時代構建和諧共同繁榮發展的新型民族關系,具有重要的借鑒作用。

參考文獻

[1]范文瀾.中國通史(第二冊)[M].北京:人民出版社,1979.

[2]包頭市文物管理處.包頭文物資料(第二輯)[M].包頭:內蒙古第一機械制造廠印刷所,1991.

[3]包頭市文物管理處.包頭文物資料(第一輯)[M].包頭:內蒙古第一機械制造廠印刷所,1991.

[4]趙俊.也談“單于天降”瓦當中“降”字的讀音與含義[J].中學歷史教學參考,2018(2).