經濟增長質量的理論探索

(四川大學 四川 成都 610065)

一、引言

通過梳理文獻發現不少學者對經濟增長質量的理解和理論探討都涉及經濟增長的優劣問題。毛健(1995)將經濟增長質量概括為經濟增長的優劣程度。他認為這種優劣程度可以通過宏觀上經濟運行的狀態和結果,以及微觀上企業運營的狀況和效率來反映。有學者將經濟增長質量定義為一國經濟活動整體在資源配置和滿足社會需要上的優劣程度(焦艷玲,1999;梁亞民,2002等)。也有學者認為經濟增長質量是指在實現產品總量增長的活動中,其過程、方式、途徑、效果及所達到目標等方面的優劣程度(單曉婭、陳森良,2001;李延軍、金浩,2007等)。李俊霖等(2009)認為經濟增長的質量是經濟增長的過程中表現出來的國民經濟在有效性、穩定性、協調性、分享性、創新性及持續性等方面的優劣程度,持有類似觀點的還有何偉(2013)等。任保平等(2017)認為經濟增長質量是評價我國經濟發展優劣的一個重要指標。

這些研究在討論經濟增長質量時都考慮到了經濟增長的優劣問題,但并未以此為出發點對經濟增長質量理論做深入架構。本文的研究就是基于思考經濟增長的優劣問題,進而探尋滿足可行性、合理性和邏輯性的經濟增長質量理論體系。

二、對質量的理解

質量在《現代漢語詞典》中的解釋為:“表示物體慣性大小的物理量;產品或工作的優劣程度”。①可見,當把質量概念應用于經濟學時,應取后者意義,即產品或工作的優劣程度。按此意,商品的質量即商品的優劣,經濟事物的質量即經濟事物的優劣。當我們提問或回答質量如何時,我們總是會保留質量的表述,而不是直接回答優劣。這樣做,一是為了與提問或回答詞項數量相區別,二是形式上的意義,表示在對“質量”提問,質量代表被提問的內容。以某商品為例,如剪刀。對剪刀質量的提問:這把剪刀的質量相較于別的剪刀是高還是低?注意這里不是在問剪刀的數量。可見,對質量提問時我們關注的是詞項數量之外的特質。對質量提問就是在對該詞項重要特質的優劣或平均優劣程度提問。這些特質是除詞項數量之外對詞項的多方面考察,這些特質構成了質量的主要內容。下文的特質都指這個意義。對剪刀質量的回答:這把剪刀的某一種或多種特質,如鋒利度的量比其他剪刀或潛在剪刀大,在鋒利度的量大為優的評判標準下,判定這把剪刀的質量是高。注意這里也不是在回答剪刀的數量,而是在回答剪刀特質上的區別,回答剪刀質量的高低。由以上分析可知,對某詞項質量的探討,常涉及提問、特質、評判和回答四個方面的內容,其中最重要的是特質和評判。提問可以不限定特質或評判,但是回答必須以特質和評判為前提。

三、經濟增長質量的理論架構

(一)經濟增長質量的定義

根據上文的分析,可以對經濟增長質量下定義。經濟增長質量指經濟增長的優劣,是對經濟增長諸特質的評判。經濟增長的數量指人均實際產出的增長量或增長率。經濟增長的特質指除經濟增長數量外的對經濟增長的考察。遵循上文理解質量的思路,討論經濟增長質量同樣涉及提問、特質、評判和回答四個方面的內容。本章下文對這四個方面內容展開探索。

(二)提問經濟增長質量

問某區域經濟增長質量如何,即詢問某區域經濟增長的優劣。比較完整的提問為某地區相較于其他地區或該地區不同時點或時段的經濟增長質量的高低。這些提問方式都未直接點出特質和評判的內容。

(三)經濟增長的特質

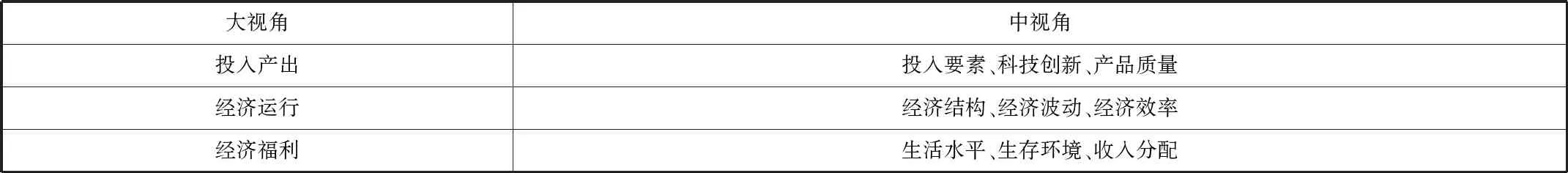

經濟增長的諸特質構成了經濟增長質量的主要內容,質量代表了這些特質,因此質量的主要內容就是這些特質。本章考察的經濟增長的特質,即經濟增長質量主要內容的構成是基于對經濟增長以下視角的考察:投入產出、經濟運行、經濟福利等,見表1。由于經濟事物本身具有復雜性,以及人的認知局限,無法洞察到經濟增長的全部特質,因此,經濟增長質量主要內容的范圍會受到限制,另外基于不同目的和重要性的考察也會使得經濟增長質量主要內容的范圍產生變化。

表1 經濟增長質量的主要內容

(四)經濟增長質量的評判

經濟增長質量的評判主要包括特質的量和特質量的比較兩部分內容。要得到特質的量,必須先將特質具體化。特質具體化是指將特質具體化為帶量的評判指標。因此,評判指標的量就是特質的量,特質量的比較即指標量的比較,比較內容見表2。特質具體化原則:目的性、重要性、可量化。滿足該原則的特質被具體化為諸評判指標,然后可開展進一步的比較。當指標數大于2時形成指標體系,可見構建評判指標體系的過程就是特質具體化的過程。實際應用中被比較的對象應該存在現實參照或理想參照。

表2 特質量的比較

(五)回答經濟增長質量

某區域經濟增長質量高或低,某區域經濟增長優或劣,比較完整的回答如通過合理和客觀的特質選擇和評判,某地區相較于其他地區或本地區的不同時點或時段經濟增長質量高或低。

四、理論架構的應用

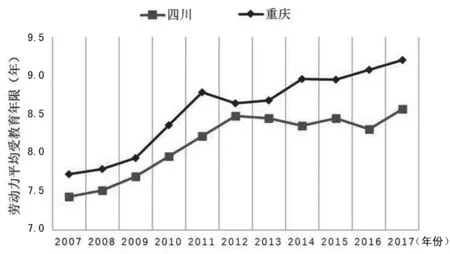

本章對第三章所闡釋的理論架構進行簡單應用。首先被提問經濟增長質量的地區為四川和重慶。主要關注的經濟增長的特質是投入產出項下投入要素的子項勞動力要素狀況。具體化勞動力特質,可得指標勞動力平均受教育年限②,見圖1。由此,本應用為單特質單指標量評判,可直接比較指標量的大小。顯然,對于經濟增長而言,我們希望勞動力平均受教育年限越高越好,因而其為正指標。比較依據為指標量越大則經濟增長質量越高,反之越低。

圖1 四川和重慶各年勞動力平均受教育年限③

由圖1可得,在觀測時間段內,兩地區的指標數量基本都呈現出后一年較前一年大,數量逐年提高的趨勢。可以基本判定,兩地都為質量增進型區域,且后一年比前一年的經濟增長質量高。再比較兩地指標數量可以看出,在觀測期內,重慶的指標數量均高于四川。可以基本判定重慶地區的經濟增長質量較四川地區高。

五、展望

本文對探索經濟增長質量是什么,進行了一次大膽的嘗試。主要研究成果可以為進一步研究經濟增長質量的理論和應用提供思路和參考。基于本文思路的后續研究也可以繼續深入,使得研究內容更加豐富,如對特質的定性定量分析、指標體系評判的相關內容和復雜應用等。希望通過學者的共同努力,逐漸揭開經濟增長質量的真面目,達成共識,破除迷思。

注釋:

① 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典第七版[M].北京:商務印書館,2016:1689.

② 指標由各學歷層次年限乘以其所占總人口比重加總而得,其中設定文盲為0,小學為6年,初中為9年,高中和中專為12年,大專及以上文化程度為16年。

③ 數據來源:國家統計局網站。