分層分類視域下機械類應用型人才培養模式探索

倪成員 張元祥 周兆忠

[摘要]圍繞如何根據衢州產業經濟發展需求的變化來提高人才培養適應性,如何根據學生成長成才需求實現個性化發.展,如何完善分層分類技術技能實訓體系來滿足不同層次學生學習需求等現實問題,衢州學院機械工程學院構建“區域適應、分類培養、多樣成才”的應用型人才培養體系:依托產業鏈凝聚專業群,對接區域經濟需求設置課程體系;從學生個性化發展需求出-Kk0建分類培養分層教學的教育體系;依托省實驗教學示范中心和合作企業的資源,建立多平臺的技術技能訓練體系,全面提升學生的工程實踐能力和創新創業能力。

[關鍵詞]地方高校;分層分類;課程組合;“三計劃”

[中圖分類號]G64 [文獻標識碼] A[文章編號]2095-3437(2019)12-0130-05

隨著高考招生制度的改革,地方本科院校開始招收統一高考、單獨考試和“三位一體”考試的考生,來自不同地區的具有不同的知識結構、興趣愛好、特長、就業意向的學生,其知識掌握程度和能力發展水平呈現明顯的差異性,其求學意愿和態度以及價值取向等表現出明顯的多樣性,過于單一的教學培養模式很難滿足所有學生的學習需求,單一的專業技能無法適應經濟社會不斷發展變化的、多樣性的人才需求。因此,《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》要求,關注學生個性差異和不同特點,根據學生的能力和興趣實行分層分類培養,注重因材施教。在教育部“以本為本”全面實施教學質量工程的背景下,如何遵循“以學生為中心”的教育理念,構建分層分類人才培養模式成了高校教學改革的一個熱門課題。

一、國內外研究現狀

浙江工業大學的“分層分類精細化、多元化、立體化”人才培養模式是根據學生的個體差異把學生分成不同的類別,實施橫向差別化分類教育;根據其內容和要求把課程和實驗分成不同的層次,實施縱向差別化分層教育。湖北工業大學的“721”人才培養模式:針對70%左右的學生,以就業為導向,開展校企聯合寬口徑培養,培養以實踐動手能力為主體、創新創業精神為兩翼的高素質應用型人才;針對20%左右的學生,大力實施“1+x”人才培養模式,培養一專多能的復合型人才;針對10%左右的學生,由學校組建創新班實施精英式人才培養,培養高質量創新人才。江蘇建筑職業技術學院的“個性化教育”人才培養模式是依托專業群構建公共基礎、職業基礎、專業方向、專業拓展4大層次化課程平臺來分層次培養人才。

可見,很多高校已經深刻認識到因材施教的重要性,進行了人才分類培養模式的改革與實踐探索,取得了一定的成效。但是不同定位的學校面對不同的群體、不同的專業市場需求、不同的組織模式,其實際效果也會不同。地方高校的辦學目標是培養對接地方產業的應用型人才,其辦學定位、培養模式很難照搬或模仿傳統本科大學,而且也不能直接借鑒職業教育的人才培養方式。首先,新工科背景下,地方高校應優先考慮人才培養如何對接地方產業經濟發展需求,不同的區域產業特色不同,人才需求差異大,區域適應性也較差。其次,在高考招生制度改革背景下,地方高校生源知識結構、學習興趣與就業意向等方面存在較大差異,千人一面的培養模式無法滿足學生的個性化發展需求。再次,地方高校人才培養資源相對不足,需著力優化整合各方面資源培養優秀的應用型人才。

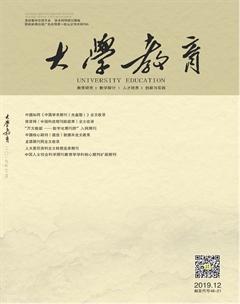

地方高校角色定位在服務面向地方培養工程技術應用型人才,面向產業開展技術研發。衢州裝備制造企業面臨著產業升級和技術升級的雙重壓力,對高素質應用型創新人才的需求呈多樣化趨勢。衢州學院作為2010年升本的地方應用型本科院校,直接為地方經濟的發展輸送面向生產和管理一線需要的高素質應用型專門人才。圍繞如何根據衢州產業經濟發展需求的變化來提高人才培養適應性,如何根據學生成長成才需求實現個性化發展,如何完善分層分類技術技能實訓體系來滿足不同層次學生的學習需求等現實問題,衢州學院機械工程學院構建了“區域適應、分類培養、多樣成才”的應用型人才培養體系(如圖1):依托產業鏈凝聚專業群,對接區域經濟需求設置課程體系;從學生個性化發展需求出發,構建分類培養分層教學的教育體系;依托省實驗教學示范中心和合作企業的資源,建立多平臺的技術技能訓練體系,全面提升學生的工程實踐能力和創新創業能力。

二、地方高校人才培養目標與分層分類理念

(一)適應時代的發展要求,制定地方高校分類人才培養目標

人才培養目標定位是構建人才培養體系的核心要素,既要考慮類型定位,又要考慮層次定位。地方高校培養的應用型人才應該具有自主學習能力、技術創新能力和工程實踐能力。衢州學院機械工程學院基于工程教育專業認證的辦學理念,以服務學生的多元發展為出發點,實施攀登計劃、卓越計劃和創客計劃的“三計劃”人才培養目標。

攀登計劃以培養基礎理論扎實、科學素養高的應用研究型人才為目標,開設以自主學習模式及創新實踐能力培養為重點,采用“研究型教學、創新性實驗和靈活管理”的教學管理模式,著重培養學生的科學研究和創新能力,滿足學生繼續升學深造的意愿,與專業型碩士研究生接軌。

卓越計劃以培養技術熟練、技能突出的專業現場技術應用型人才為目標,采用全程產學研結合、校企聯合培養模式,培養方案分為學校學習階段(累計3年)和企業學習階段(累計1年)。學校學習階段注重于通識教育、專業基礎教育,增加企業和社會環境下的綜合工程實踐訓練環節,旨在增強學生進入企業的適應能力。企業學習階段方案是學生在第七、第八學期集中去企業進行課程學習與項目訓練,旨在通過從理論到實踐再從理論到實踐的過程,加強學生的工程研究與應用能力,與職業技能資格培訓接軌。

創客計劃以培養專業知識基礎扎實、實踐能力強的專業技術人才為目標,以課堂教學為基礎,依托大學生創新訓練基地和導師工作坊,開展“院校省國”四項銜接的創新訓練項目、學科競賽和創業競賽活動,形成課內外多方式協同培養機制,滿足學生創新創業的需求。

(二)以人為本,創新分層分類人才培養理念

美國學者卡羅爾認為,如果提供足夠的時間、學習機會、合適的學習材料和教學環境,所有的學生都有可能達到既定的目標。因此,僅僅按學習能力水平對學生實施分層分類人才培養,不能讓學生獲得最佳的發展。根據課程知識類型與工程教育專業認證的能力矩陣體系的要求,采取多樣化的分層分類手段,有利于開發學生的潛能,保障學生個性化、全面成長成才。

1.依托學生能力水平的分層分類人才培養理念

分層分類教學理論的教育學依據是教學過程必須遵循因材施教和可接受性原則,將層次、類型相當的學生集中在一個教學班組織教學。學校針對不同的人才培養目標提供不同的課程“菜單”,設置不同的教學環節與環境;教師采取差異化和層次化的教學方法,實施不同的教學管理手段,激勵不同類型、層次的學生。具有確定知識情景的課程采用此類方法,教師非同步化教學和學生的個性化學習過程可以體現教育公平。衢州學院機械工程學院大膽改革傳統教學模式,對公共素養課程實行分級教學。同時,專業核心素養課程教學四年不斷線,創造足夠的學習機會與時間,以使學生都能達到既定人才培養目標。

2.依托學生興趣愛好的分層分類人才培養理念

興趣是學習和探究的動力,是創新產出的關鍵。大學生在學習過程中不斷拓寬的視野、累積的知識和閱歷都會產生變化與遷移,學校在人才培養中要關注這些變化,研究出相應對策,如允許學生自主選擇專業,實現專業與興趣同步化。衢州學院機械工程學院探索并實踐了基于課程組合的專業自主選擇教學改革,使學生可以根據自身興趣和發展需要選修課程,同一門課程自主選擇任課教師,跨學科課程可以利用MOOC、精品課程等網絡資源學習。

3.依托學生自主學習與未來發展需要的分層分類人才培養理念

全面實施導師制與導師工作坊建設,完善導師導學體系,強化本科生導師的“主導”“服務”功能,訓練指導學生掌握自主學習策略和方法,幫助學生理性地、高效地自主選擇課程組合與專業方向,構建起多維度的學習模式。建立基于“溝通一合作”的家校合作育人新模式,借助家校互動,將學校的培養理念傳遞給家長,將家長的能量帶到班級,在公開透明的氛圍中形成教育合力;同時,圍繞學生個體的成長和發展,尤其是圍繞學生成長過程中出現的選擇和困惑,與家長共同分析問題,探討解決的策略,制定合理的未來規劃,促進學生做出將科學探索、課程選擇和職業方向確定等與未來發展相結合的最優選擇。

三、對接區域產業特色的課程體系

(一)明確定位,構建服務區域經濟發展與民生需求的模塊化課程體系

依托產業鏈凝聚專業群:立足區域經濟發展與民生需求布局學科專業群,依托“空氣動力機械”和“氟硅新材料”等國家級特色產業基地,緊密對接區域空氣動力機械產業鏈和產業群發展需要,重構教學體系,形成具有區域特色的精密裝備與制造技術、數字化設計與制造技術、機電液一體化技術、制造自動化與測控技術四個專業群。

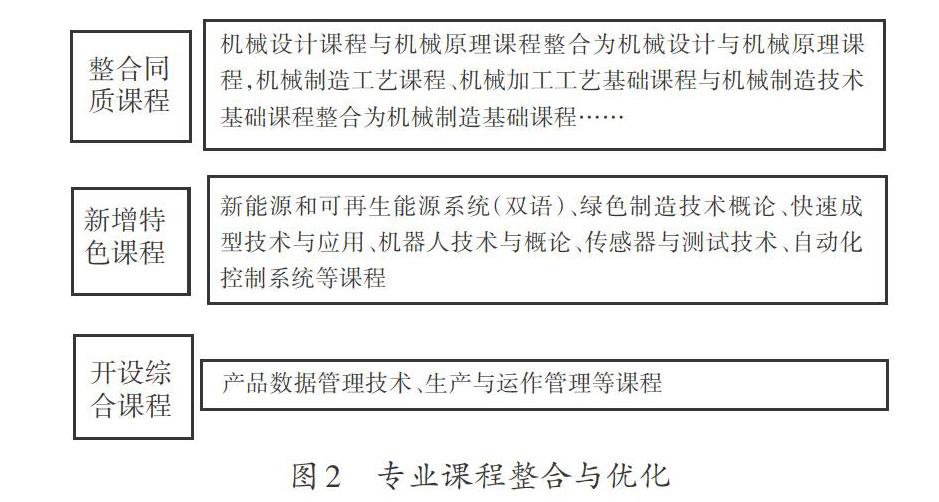

分層次構建模塊化課程體系:按照“產業需求一能力技能要求一專業方向一課程組合支撐”的思路,以工程素養為主線,以Ec國際專業認證標準為參考,整合教學內容,整體優化課程設置,形成“公共素養課程+專業支撐課程+專業拓展課程”的層次化課程體系,其中專業核心課程為6個課程組合,專業拓展課程為4個課程組合。

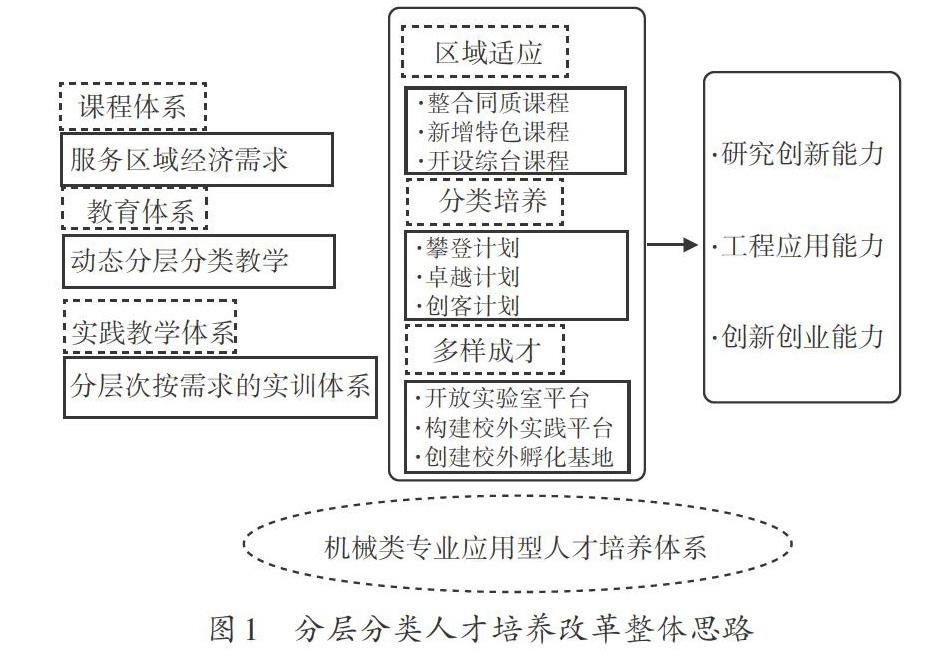

對接需求設置課程組合(如圖2):整合同質專業基礎課,如將機械設計與機械原理整合為機械設計與機械原理,數字電子基礎與模擬電子基礎整合為電工電子學。新增特色專業基礎課程,如新能源和可再生能源系統(雙語)。豐富和完善專業拓展課,數字化設計與制造技術模塊重視計算機技術在制造業中的應用,開設計算機輔助工程分析、計算機輔助制造等課程;精密裝備與制造技術模塊針對制造業綠色環保低碳發展趨勢,增設綠色制造技術概論、快速成型技術與應用等課程;為適應現代制造業大數據管理技術的需求,增設產品數據管理技術、生產與運作管理兩門綜合課程;機電液一體化技術模塊接軌智能制造技術需求,開設機器人技術與概論、自動化控制系統等課程;制造自動化與測控技術模塊的重點是測控技術在智能制造產業升級中的應用,開設傳感器與測試技術、智能儀器儀表等課程。

(二)明確思路,創建專業方向自選機制

為了適應學生的自主選擇和個性化發展要求,建立以課程組合為載體、學習興趣為目標、導師評價為導向的專業方向自選機制(如圖3)。專業導師指導學生根據自身的興趣愛好和知識結構選擇課程組合。如果學生對所選課程組合不感興趣,可以申請調整課程組合。導師綜合學生的學習態度、學習能力等因素,考察學生調課申請,給予動態調整機會。在組合課程調整第一階段,可以根據學生意愿與發展規劃自主調整,而第二階段的調整則需要考慮專業核心素養對基礎知識的要求,只能按指定的組合方向自選。

四、整合優化校內外資源,構建分層次按需求的技術技能實訓體系

(一)構建分層次按需求的實驗實踐教學體系

以省級機械基礎實驗教學示范中心為基礎,依托省重大科技創新服務平臺和省級大學生校外實踐教育基地,構建如圖4所示的“兩平臺、三分類、四層次”實踐教學新體系,培養學生的基礎技能、綜合能力、工程應用能力和創新能力,保障學生按需求多樣成才。基礎實驗按學習能力分層分類,讓學生最大限度地掌握基層工作能力。綜合性實驗實踐環節與相應的專業課程組合相匹配,根據學生的學習興趣分類,提升學生的專業綜合實踐能力。工程應用能力和創新能力的培養,主要以項目制或者開放課題的形式進行,學生根據學習興趣、自主學習能力選擇不同層次的項目或課題,在指導教師的指導下完成創新實踐訓練,以“多輪驅動”推進創新能力的培養。讓學生全面地了解和熟悉現代加工技術及其發展趨勢,感受新工藝、新技術的產生和發展,需要多學科知識的交叉和融合,培養學生的科學精神和創新思維能力,實現創新型人才培養的目標。