體育院校大學生英語移動學習效果研究

魏惠琳

摘 要:隨著“互聯網+”技術在教育領域的應用與升級,移動學習(M-learning)因其泛在性已成為英語學習者廣泛接受并認可一種學習方式。通過使用文獻法及問卷法,考察了體育院校大學生在英語聽、說、讀、寫方面的移動學習情況及移動學習效果,研究發現:1)學習者在聽力方面的移動學習時間明顯高于口語、閱讀和寫作方面;2)學習者在口語、閱讀和寫作方面的移動學習時間相對較少,且沒有顯著差異;3)對于相對高水平的英語學習者而言,增加聽力和閱讀移動學習時間能夠有效地提升學習效果,但對低水平學習者效果不明顯,可能是由于不同水平的學習者在自主學習能力上的差異所導致;4)對于不同水平的學習者,英語口語和寫作方面的移動學習效果均不明顯,可能因為目前這部分移動學習內容相對粗淺,缺乏較深層面的能力訓練。根據以上結論,在英語聽、說、讀、寫方面提出針對性的教學建議。

關鍵詞:體育院校;移動學習;學習效果;APP

Abstract:With the application and upgrading of "Internet +" technology in the field of education, Mobile-learning (M-learning) has become one of the extensively accepted learning modes because of its feature of learning everywhere and anytime. By using literature review and questionnaire method, this study investigates the mobile learning situation and the effects of mobile learning in listening, speaking, reading and writing. The study confirms that: 1) students of sport university tend to spend more time in listening practice of M-learning, which is significantly longer than speaking, reading and writing; 2) There are no significant differences in time among reading, speaking and writing; 3) For students of higher English proficiency, more time for M-learning can improve the learning effects in listening and reading, while for students with lower English level, there is no such effect, possibly owing to the difference in autonomous learning ability; 4) In speaking and writing, M-learning does not show significant influence, which may be caused by the superficial mode of practice, lacking of deeper capability practice. Based on the above conclusions, this study further puts forward corresponding teaching suggestions in listening, speaking, reading and writing.

Key words:Sport university; Mobile learning; learning effects; APP

近年來,隨著“互聯網+”技術的不斷升級,以及在教育領域的應用與發展,現代化教育技術在大學英語教學中的作用凸顯, 基于智能手機、平板電腦等移動設備使用的移動學習迅速發展,吸引了廣大英語學習者與教學者的關注。

移動學習(Mobile learning,簡稱M-learning),具體指學習者在自己需要學習的任何時間、任何地點通過移動終端(Mobile Terminal)和無線通信網絡獲取學習資源,與他人進行交流和協作,實現個人與社會知識建構的過程[1]。移動學習是數字學習(Electronic-learning)發展的新階段,其區別在于移動學習是基于移動設備使用所支撐的學習,具有移動便攜性,突破了以往學習時間和空間的限制,具有泛在學習屬性, 較數字學習更勝一籌,凸顯出現代化技術對大學英語學習的推動作用,切合了2016年教育部最新頒布《大學英語教學指南》中對現代化教學技術與手段的要求[2]。

相比以往短信、微信、論壇提問、資料下載等移動學習方式,基于智能手機、平板電腦等移動終端APP(Application,即第三方應用程序)使用的移動學習方式優勢突出,更具自主性、及時互動性、科學性及系統性,成為移動學習中具有代表性的研究前沿,也是本研究關注的焦點。目前,英語移動學習相關研究主要集中在移動學習資源的設計與研發[3][4],移動學習的使用調查[5],或基于移動學習的教學模式探索[6][7]。

現階段移動學習綜述性研究居多,實證研究主要集中于移動學習使用現狀調查,缺乏分析性實證研究,同時鮮有關注到特定群體的相關研究。體育院校大學生英語學習個體差異大,更符合移動學習的特征,具有研究價值。因此以體育院校大學生為研究對象,考察移動學習在英語聽、說、讀、寫不同英語技能方面的學習效果,以期豐富移動學習研究內容與方法,探索適應體育院校學生特點的英語學習模式,促進大學英語教學改革的深化發展。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

研究對象為北京一所體育院校的大二學生,來于同一英語老師授課的3個教學班,其中男生46人,女生114人,共計160人,女生占比為71.25%, 男生為28.75%,年齡為18-21歲。英語四級摸底考試成績顯示學生的平均英語水平為中等,但英語水平差異較大。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻法

分別以“移動學習”、“APP”為關鍵詞,以 “大學英語”和“體育院校”為題名,在CNKI中國期刊全文數據庫及中國優秀碩博論文全文庫進行搜索,共查閱2010年至2018年密切相關文獻20余篇,包括碩博論文10余篇,使用百度學術、PubMed、Wed of Science、Scholar Portal數據庫搜索國外密切相關論文10余篇,通過對以上資料進行梳理,為研究提供了相應的理論依據。

1.2.2 問卷法

問卷運用填空題的任務形式,分為兩個部分,第一部分為被試的個人信息,第二部分為移動學習使用調查,具體考察英語聽、說、讀、寫四項英語技能移動學習的頻率和時長。

調查問卷于2017年12月發放,要求被試獨立完成,發放問卷共計160份,全部收回,其中有效問卷148份,有效率為92.5%。同時采用事后隨機訪談的形式來具體了解體育院校大學生對移動學習的具體看法和態度,以期對調查問卷的統計結果進行解釋。

采用單因素方差分析的方法比較移動學習頻率和時間上的差異,采用多因素方差分析的方法考察移動學習效果,自變量1為聽、說、讀、寫各項技能移動學習的時長,按數據分布情況大致均為高低兩個水平,自變量2為大學生的英語水平,根據學期中進行的英語四級摸底考試成績大致均分為高低兩個水平,因變量為期末考試中聽、說、讀、寫各項的得分,使用SPSS22.0進行數據分析。

2 調查結果

2.1 體育院校大學習移動學習情況調查

調查顯示,體育院校大學生對移動學習認可率高,使用率高達93.2%。在移動學習的內容上,偏重聽力訓練,每周平均2.35小時,頻率超過2.5次,而口語、閱讀和寫作的每周學習時長均接近1小時,口語和閱讀的周學習頻率超過一次,而寫作頻率較低,每周不到一次。從分布來看,聽力每周學習時長分布情況較為分散,學習者差異較大,口語、閱讀和寫作的移動學習情況較為接近。

單因素方差分析顯示,體育院校大學生每周聽力的時長明顯高于其他方面(F(3,143)=1.402,p<0.0005;F(3,143)=1.403,p<0.0005;F(3,143)=1.503,p<0.0005),而口語、閱讀及寫作方面沒有明顯差異(p值均大于0.005)。統計結果證實,體育院校大學生聽力移動學習的時間明顯多于口語、閱讀和寫作,說明現階段相比其他方面英語技能訓練,聽力移動學習方式受到普遍關注和重視。

2.2 移動學習效果分析

2.2.1 聽力方面

方差分析顯示,英語水平的主效應顯著(F(1,144)=33.23,p<0.0005),聽力學習時長的主效應不顯著(F(1,144)=2.133,p=0.146),兩者的交互作用顯著(F(1,144)=3.962,p=0.048),簡單效應檢驗顯示,對于英語水平高的學習者來說,聽力學習時長的主效應顯著(F(1,145)=6.203,p=0.014),對于英語水平低的學習者來說,聽力學習時長的主效應不顯著,F<1。也就是說,英語水平會影響到聽力學習效果,水平高的體育院校大學生聽力成績較好,同時對于英語水平高的學生,聽力移動學習能促進英語聽力水平的提高,而對于英語水平低的學生,聽力移動學習沒有顯示出的積極學習效果。

2.2.2 口語方面

方差分析顯示,英語水平的主效應顯著(F(1,144)=10.96,p=0.001),口語學習時長的主效應不顯著(F<1),兩者的交互作用不顯著(F<1),說明英語水平會影響到口語成績,英語水平高的體育院校大學生相對口語成績好,而口語移動學習時長沒有顯示出對學習效果的促進作用。

2.2.3 閱讀方面

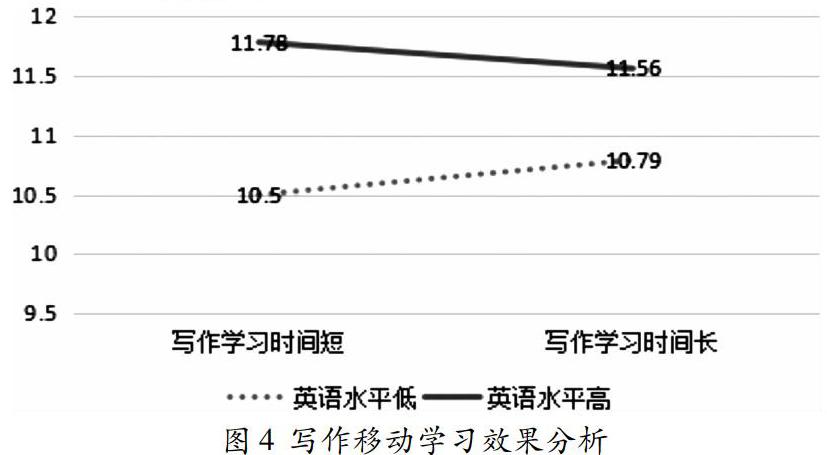

數據分析顯示,英語水平的主效應顯著(F(1,144)=32.298,p<0.0005),閱讀學習時長的主效應不顯著(F(1,144)=1.93,p=0.167),兩者的交互作用顯著(F(1,144)=4.055,p=0.046),簡單效應檢驗顯示,對于英語水平高的學習者來說,閱讀學習時長的主效應顯著(F(1,145)=5.725,p=0.018),對于英語水平低的學習者來說,閱讀學習時長的主效應不顯著(F<1)。也就是說,英語水平會影響到體育院校大學生的閱讀學習效果,英語水平高的體育院校大學生閱讀成績較好,同時對于英語水平高的學生,閱讀移動學習時長的增加會促進英語閱讀水平的提升,而對于英語水平低的學生,閱讀移動學習的效果不明顯。

2.2.4 寫作方面

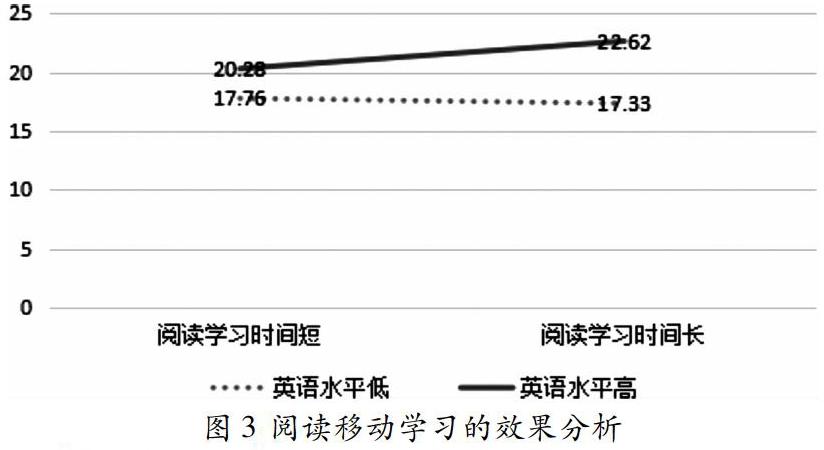

方差分析顯示,英語水平的主效應顯著(F(1,144)=9.125,p=0.003),寫作學習時長的主效應不顯著(F<1),兩者的交互作用顯著(F<1),說明英語水平會影響到寫作習得效果,英語水平高的體育院校大學生相對寫作能力較強,而寫作移動學習時長沒有顯示出對學習效果的推動作用。

3 討論

3.1 體育院校大學生移動學習內容分析

從移動學習的使用率分析,體育院校大學生中使用過移動學習的比例高達93.2%,說明移動學習已經得到學生的廣泛認可和接受。目前來看,基于移動終端APP使用的移動學習形式已經發展成為移動學習的主流,而智能手機以其便攜性、移動性等優勢超過筆記本電腦、平板電腦等移動設備,成為移動學習的主要工具。英語APP學習資源豐富、形式多樣,涉及到英語聽、說、讀、寫、翻譯、詞匯等各個方面,吸引到大量學習者的迅速關注。

(1)從移動學習的內容來看,聽力學習是移動學習的重要內容之一,在學習時長方面明顯領先于說、讀、寫三個方面。訪談顯示,體育院校大學生注重聽力移動學習的原因是多方面:從學習的動機來看,工具型動機明顯,因為聽力是英語考試的重要內容,并且分值較大,因此學習者會不遺余力地積極準備;同時,聽力是英語課堂教學的薄軟環節,聽力課堂操練機會相對有限,更加依賴于學習者平時個人的努力;并且英語聽力APP種類繁多,切合英語考試的題型與要求,因此學習者聽力移動學習時間較長。

(2)口語移動學習APP資源豐富,但使用時長明顯落后于聽力移動學習,每周學習的時間大約在50分鐘左右。原因在于學習動機強度上的差異,聽力部分是國家級英語等級考試的重要內容,而口語考試相對操作難度較大;同時口語訓練條件相對苛刻,體育院校在校大學生很難找到合適的學習場所進行口語操練。

(3)閱讀移動學習的時間略多于口語學習,但同樣明顯落后于聽力學習。閱讀水平同樣作為英語考試的重要內容,具有相對較強的英語學習動機。雖然英語閱讀APP可以提供大量免費的閱讀資源,但是相對于傳統的紙質材料,手機的屏幕尺寸相對較小,每屏顯示的內容有限,可操作性不高;同時閱讀一直以來是英語課堂教學的重點,相對練習機會較多,因此學習者在移動學習時間分配上相對較少。

(4)寫作移動學習時長最短,寫作一直以來是英語課堂教學的薄軟環節,對作文的批改需要投入較多的時間和精力,因此很難在教學中進行足夠的操練。而寫作移動學習有助于彌補課堂訓練的不足,可以在詞匯和語法方面給予學習者即時的反饋,但是在邏輯關系和篇章層次等方面仍無法提供有效修改建議,功能有待提高;另外目前寫作移動學習APP選擇較為有限,也造成學習者積極性不高。

3.2 移動學習效果分析

移動學習對于體育院校大學生英語學習具有積極的意義,其作用原理在于移動學習所使用的APP,在設計上更加符合學習者的認知規律,按照梅耶(Richard Mayer)提出的多媒體理論,根據人的心理工作方式設計的多媒體信息更可能產生有意義的學習,該理論已經成為多媒體設計與評價的原則,比如文字與圖形結合的學習效果比只有文字好;減少無關材料的輸入可以提升學習效果;由動畫和解說組成的多媒體呈現比由動畫和屏幕文本的學習效果好[8][9] 。可以看出多媒體理論在移動學習APP設計中的應用有利于學生者實現意義的共建,因此具有良好的學習效果。

具體來看,移動學習對于不同水平的學習者在聽、說、讀、寫四項語言技能具有不同效果。研究發現聽力和閱讀移動學習能有效促進高水平的體育院校大學生學習效果,但對于低水平的學習者效果不明顯,口語和寫作方面的移動學習效果均不明顯。

(1)在聽力方面,可以確定移動學習具有一定的學習效果,但對于高水平學習者與低水平學習者具有不同的影響,其原因可能在于聽力移動學習的內容與自主學習能力的差異。部分聽力移動學習APP的訓練內容與英語考試的任務類型接近,比如使用BBC,VOA新聞等,而TED演講等觀看視頻類移動學習方式,缺少即時反饋和互動,因此效果不顯著;另外不同水平的學習者在自主學習能力方面也存在一定的區別,高水平的學習者在目標制定,自我管理,自我效能激發,自我評價與學習調整等方面較低水平的學習者具有一定的優勢,而移動學習屬于非正式學習的一種形式,依賴于學習者自愿自主地進行學習,低水平的學習者在學習策略及自我管理方面能力有限,所以移動學習效果不明顯。

(2)在口語方面,口語移動學習APP資源豐富,形式多樣,但體育院校大學生學習效果不顯著,原因可能在于:口語APP任務類型與考試形式不匹配,因此學習的意愿不強;體育院校大學生學習頻率每周不超過1小時,頻率較低,不足以產生出明顯的效果。

(3)在閱讀方面,閱讀移動學習內容豐富,形式多樣,但良莠不齊,更加需要學習者去鑒別,因此對于閱讀資源的選擇上,高水平的學習者具有一定的優勢,與聽力學習情況類似,高水平的學習者自主學習能力強,更適合這種非正式的學習方式,因此相對低水平學習者,學習效果顯著。

(4)在寫作方面,目前寫作移動學習APP資源相對較少,學生選擇的空間不大,同時寫作屬于產出型語言技能,需要相對較長思考過程,因此大學生使用寫作APP的意愿不高;寫作APP雖然可以評分,并及時改正詞匯和語法錯誤,但是對于整個篇章把握尚無法提供修改建議,所以無法全方位的提高寫作能力。

3.3 教學建議

(1)在聽力方面,聽力訓練往往是英語教學中被忽視的環節,課堂以詞匯和閱讀為核心展開,因此聽力移動學習可以在一定程度上彌補課堂教學的不足。在實踐中,教師應成為移動學習的引導者,向學生推薦聽力方面適合移動學習的APP資源;同時對于不同水平的英語學習者,應區別對待,鼓勵高水平的學習者進行自主學習,提高聽力移動學習的時間來有效地提高學習效果;而對于低水平的學習者,應加以適當地監督和指導,提高這部分體育院校大學生的自主學習能力,從而實現對聽力移動學習資源的合理利用及學習過程的有效管理,提高學習效果。

(2)在口語方面,從調查來看,目前口語移動學習的時間相對較短,并且口語移動學習的形式以模仿為主,缺乏較深層面的練習,對于部分擁有教師點評的口語APP,往往也僅關注于發音層面,對于邏輯性及批判性思辨能力的培養鮮有涉及。因此,在語音提升能方面,教師可以提供一系列相關英語學習APP資源,鼓勵英語基礎相對較差的學習者進行模仿,以提高發音的質量,滿足基本的對話需求;對于發音較好的學習者,可以選擇難度較大的托福、雅思等口語真題中的開放性問題進行訓練,在根據在線教師反饋提升語音的同時,更多地在邏輯層面進行自我評價與反思,從而全面提高口語水平。

(3)在閱讀方面,閱讀能力的提升途徑較多,傳統的紙質材料在瀏覽全文方面存在一定的便利,而閱讀移動學習在費用及資源方面具有一定優勢。從總體來看,體育院校大學生閱讀移動學習時間不足,每周不足一小時,并且僅有高水平的學習者能通過移動學習來提升閱讀水平,因此在教學中,對于不同水平的學習者要區別對待,對于英語水平相對較高的學習者,可以鼓勵其增加閱讀移動學習的時間;對于相對低水平的學習者,應了解其閱讀的習慣與內容,給予適當的引導和評價,幫助低水平的學習者逐步培養自主學習能力,結合紙質材料的優勢與移動學習的便利,全面提高不同水平學習者的英語閱讀能力。

(4)在寫作方面,寫作移動學習能夠在一定程度上彌補課堂教學的不足,尤其在詞匯和語法方面可以提供改進建議,但是在篇章邏輯層面有所不足,在實際教學中可以采取多種評價方式相結合的方式。首先可以根據移動學習平臺中關于詞匯和語法的相關建議進行修改,然后結合同學互評的形式,在作文的整體框架及邏輯關系層面提出建議,最后教師可以選擇部分有代表性的學生習作進行統一講解。既利用了移動教學資源,又豐富了課堂內容,使兩者有機融合,促進體育院校大學生寫作能力的提高。

4 結論

通過對調查問卷的統計與分析,研究證實:(1)移動學習已經受到體育院校大學生的廣泛接受并使用;(2)就體育院校大學生而言,聽力移動學習的使用時間明顯多于口語、閱讀和寫作;(3)體育院校大學生在口語、閱讀和寫作方面的移動學習時間相對較少,且沒有顯著差異;(4)對學習效果的考察證實,聽力和閱讀方面移動學習能有效提高高水平英語學習者的學習效果,但對低水平的學習者效果不明顯,其原因可能在于不同水平的學習者在自主學習能力上的差異所導致;(5)口語和寫作移動學習尚未被證實對學習效果具有明顯影響,其原因可能在于移動學習內涵相對粗淺,缺乏較深層面的能力訓練。

根據以上結論,針對不同類別的英語技能,在教學中應有所側重:在聽力和閱讀方面,對于較高英語水平的學習者可以鼓勵其增加移動學習時間,對于較低英語水平的學習者,可以加以監督和引導,促進其自主學習能力的發展;對于聽力和寫作方面,在移動學習的過程中,可以強調個人對語言產出進行反思與改進,同時結合學生互評與教師點評的方式提高學習效果。

目前,有關移動學習的研究尚處在探索階段,相關移動學習的實證研究較為有限,本研究也存在一定的局限性,對移動學習效果的衡量不夠客觀全面,尤其是口語和寫作方面帶有一定的主觀性;對學習者不同語言水平的劃分不夠精確;同時在問卷中針對不同英語技能的移動學習時長的統計不夠精準,部分學生僅憑個人印象給出大致的范圍;在設計和統計上仍有改進空間,期待后續的研究者能夠關注到移動學習,從不同角度進行更加細致、精確的研究,以期促進現代化教學手段對大學英語教學改革的積極影響。

參考文獻:

[1]余勝泉,劉軍.手持式網絡學習系統在學科教學中的應用模式[J].中國遠程教育,2007,(05):64-69.

[2]蔡基剛.高校外語教學理念的挑戰與顛覆:以《大學英語教學指南》為例[J].外語教學,2017,38(01):6-10.

[3]周婷婷.基于智能手機的大學生移動學習資源的設計與開發[D].湖南師范大學,2014.

[4]張田,李子運,汪晴晴.基于云計算的移動學習資源開發初探[J].現代教育技術,2012,22(11):59-61.

[5]劉建設,李青,劉金梅. 移動學習研究現狀綜述[J]. 電化教育研究,2007(07):21-25+36.

[6]陸映波,郅平.基于移動學習終端的外語教學模式研究[J].現代教育技術,2013,23(06):71-75.

[7]Baleghizadeh S. The effect of Mobile Assisted Language Learning (MALL) on grammatical accuracy of EFL students [J]. MEXTESOL Journal,2010,34(5):77-86.

[8]王英豪.梅耶多媒體學習研究探析[D].上海:華東師范大學,2009.

[9]Mayer RE.The Cambridge Handbook of Multimedia Learning[M].New York:Cambridge University Press,2014.