記憶理論視角下生態移民的文化適應探究

陳靜梅 李鳳英

【摘 要】少數民族生態移民的文化適應問題影響移民從“搬得出”到“穩得住”的順利銜接,關乎民族關系的走向以及“共同富裕”目標的實現。榕江縣豐樂社區移民在遷出地與遷入地的對比調研表明:從村落到城鎮的記憶參照空間變化導致移民的生計困境;刻意的熟人社會記憶延續則引發移民的社交困境。尋求移民文化適應調適的合適路徑,需要著力發揮民族資源的經濟優勢,重構移民生計記憶;注重“活態化”實踐,拓寬移民交往記憶;多樣化宣教與規范,重塑移民日常行為記憶,以此催生并增強移民對新社區的認同感。

【關鍵詞】少數民族;生態移民;記憶;文化適應;認同

【作 者】陳靜梅,貴州財經大學文法學院教授,博士;李鳳英,黔南民族師范學院講師。貴州貴陽,550000。

【中圖分類號】C912.6? 【文獻識別碼】A? 【文章編號】1004-454X(2019)05-0065-008

一、問題的提出

我國自二十一世紀初開始實施以易地扶貧搬遷為核心的生態移民政策以來,無論是生態移民的人口數量還是工程建設,在消除農村絕對貧困人口和改善生態環境方面已然取得較為豐碩的成果。隨著“后移民時代”的到來,生態移民工作的重心正逐步從“怎么搬”轉向移民如何安居樂業。在現代工業快速發展、城市迅猛擴張以及信息技術爆炸的背景下,移民搬遷絕不只是挪了個窩而已,而是關聯著受現代化因素裹挾下的生產生活方式的變遷、城鄉空間體系的重構與人際關系的重組,為此,對于生態移民這項系統工程而言,除了需要外在的政策制度引導規劃及硬件措施支持外,更需要考量其內在的推動因素,移民的文化適應在這當中應得到重視,因為它既是移民能否從“搬得出”到“穩得住”的潤滑劑,又密切影響著“共同富裕”目標的實現,尤其對于少數民族生態移民而言,作為我國這個多民族國家“多元一體”的重要構成部分,毋庸置疑,“文化多樣性應該成為維護民族和諧的社會基礎。”[1]

生態移民的文化適應問題在學術界獲得了持續關注,卓有成效的研究成果已然涌現。例如,祁進玉發現對移民群體造成深重影響的因素有城鎮化生活、生產方式、消費社會和娛樂方式[2];馮雪紅等援引跨文化心理學領域中的多維模型理論強調了移民自身因素(如自愿與不自愿、交往意愿與能力)對其在遷入地穩定下來具有重要意義[3];馬偉華對吊莊移民的調研表明移民的文化調適對遷入地未來的生態環境有重要影響[4]15;閆麗娟等則提出移民要扎根遷入地,必須積極主動融入環境,增強心理抗挫能力[5];李生、韓廣富則從加強文化整合角度,要求以保護民族傳統文化為基礎,強化移民對社區文化的認同,從而促進生態移民順利有效實施。[6]

通過對上述文獻的簡略梳理我們可以看到,無論是學術界還是管理層面,大多數是基于遷入地需求觀念的視角去對移民主體展開討論,更多關注點投向了生態恢復、綜合社會發展以及移民自身能力提升等方面。然而,對于究竟是什么在影響著移民自身主動性與能動性的發揮?引發文化適應困境產生的原因除了明顯的生產生計、社交與生活習慣等變化之外,其內在的深層次的推動因素又是什么?如何更好地讓少數民族文化的保護與傳承在移民的遷入地落地開花?這些問題仍然有很大的深入研究的空間。另外,相關研究還展現了一種長久以來的地域研究缺陷,即寧夏、內蒙古等省區一直是研究的熱點,比較而言,西部地區受到的關注較少,尤其像貴州這種少數民族眾多且多民族聚居雜居地區的生態移民,亟須研究者對其文化適應問題展開深入調研。

貴州是全國首批易地扶貧搬遷扶貧試點省份之一,擁有全國最多的貧困人口,因此其扶貧開發任務十分繁重。自2001年以來,先后需要對200多萬農村人口實施搬遷,這其中少數民族人口所占比重超過50%。截至2019年2月,貴州易地扶貧搬遷已累計搬遷入住132萬人[7],在這個“搬”的任務即將收官的關鍵節點上,少數民族生態移民的文化適應問題其重要性不言而喻。移民主體從傳統生活方式進入陌生的城鎮化生活,必然引發文化適應問題,源于其所擁有對“過去”的生活記憶與當下是如此的“格格不入”,為此,我們絕不應該忽略這一“過去”對當下造成的影響。在筆者看來,或許可從記憶的角度來探討移民的文化適應問題。按照法國學者莫里斯·哈布瓦赫的解釋,“記憶是一個群體關于過去的全部認識,包括實物的、實踐的、知識的、情感的認知總和,它的載體可以是文化實踐活動,如儀式、風俗、紀念、節日等,也可以是物質形式的實在,如博物館、紀念碑、文獻圖書資料等。”[8]基于此,本文將立足記憶理論視角1,以貴州黔東南地區榕江縣古州鎮豐樂移民新村為例,對少數民族生態移民在文化適應過程中出現的問題進行探討,并嘗試提出相應的調適路徑。

二、從村落到城鎮:記憶參照空間變化與生計困境

榕江縣擁有十分豐富的苗侗民族文化資源,但由于處在滇桂黔石漠化地區,屬于生態環境十分脆弱、人居環境極其惡劣的山區農業縣,也是國家扶貧開發重點縣[9]。與貴州省其他貧困地區一樣,生態移民是榕江縣扶貧攻堅的重大舉措。豐樂社區安置點位于榕江縣城古州鎮,在縣城規劃區內距廈蓉高速公路榕江站出口2公里,離縣城中心1.5公里。從2012年項目啟動以來,該安置點總規模為740戶2950人,社區三分之二左右的移民由縣內計劃鄉擺王村和擺拉村搬遷而來,全部為深山區的苗族,共497戶1783人,其余則是來自不同鄉鎮的零散戶移民。從村落到城鎮,苗族移民首先面臨的最大改變就是無地可耕,這種現實處境與其熟悉的過去產生沖突,生計適應的困境隨之出現,成為移民追求安穩生活時擺脫不去的隱憂。

在哈布瓦赫看來,“過去并不是自然而然形成的,它是文化建構和再現的結果;過去總是由特定的動機、期待、希望、目標所主導,并且依照當下的相關框架得以建構。”[10]87也就是說,人們在記憶中保存的“過去”,并非是其完整的本來面目,“由于持續的當下生產出不斷變化的參照框架,因此過去在此框架中被不斷地重新組織;不僅如此,即使是新的東西,也只能以被重構的過去的形式出現。”[11]對于豐樂社區苗族移民而言,搬遷之前他們生活在海拔1300多米的月亮山主峰上,距縣城80公里,距離鄉政府所在地30公里,兩村僅有0.47畝人均耕地面積[12],盡管生存條件十分艱苦,但其日常生活所需基本可由村落所承載的傳統的農耕制度來滿足。在此,圍繞村落所衍生的農業空間構筑起有關過去記憶的參照框架,在這個框架中,依靠土地生存與偶爾外出打工成為村民們主要的生計記憶,而城鄉之間也因此暫時尋找到一種較為穩定的互補張力,家庭成員分工清楚,年輕男性既是農忙時節的主力軍,也是農閑時節外出打工的主力,年輕的女性與老人則留守操持家務、養殖牲畜、撫養小孩,這種城鄉互補的模式,雖然不能使邊緣山區的民眾完全擺脫貧困,但在一定程度上起到和諧穩定、各安其所的作用。搬遷之后,無地可耕明顯改寫了農業空間所構筑的摹仿性記憶,在這當下,苗族移民并不會直接接受新思想來替換掉自己的過去,而是通過接受其他群體的過去來實現替換。“回憶的進行從根本上來說是重構性的;它總是從當下出發,這也就不可避免地導致了被回憶起的東西在它被召回的那一刻會發生移位、變形、扭曲、重新評價和更新。”[13]30在此,回憶的意義就不僅僅是懷念,它將成為一種內在力量,一種按照自己的規則作用的能量,組織著當下與未來的生活:對來自擺拉村的第一批移民(2012年)石某的訪談正好可茲例證。石某某,30出頭,因為同時面臨獨自贍養無勞動力的雙親(父73歲,母65歲,疾病纏身)與照顧患心臟病的妻子(2015年查出此病后除了簡單的家務活基本不再勞作)以及6歲的兒子,對生活的“焦慮”與對土地的牽掛溢于言表。他說:

“全家都靠我來養,哪樣東西都要買。一個月又掙不到幾個錢,尤其是冷天更是沒得活路干。我們現在跟人借錢都借不到,人家怕我們還不起。在老家不擔心吃飯的事情,田地里頭有吃的,米啊、菜都可以解決,現在進城了是樣樣都要擔心。”(訪談記錄:SGF—20160420)

在移民楊某的故事文本中,他對“融入”城市生活所需金錢成本的“抱怨”與對過去的“懷念”同樣毫不掩飾。楊某今年44歲,2013年遷入移民村,夫妻倆養育2個小孩,大兒子上初中二年級,小兒子9歲上小學三年級,他說:

“以前在老家的時候我家除了做農活,還開了一個百貨店,當時娃兒小,老婆一個人在家里也可以賣東西,照顧小孩,喂豬,我有時間就跑去外省打工,一年大概四、五萬的收入。搬到這里(注:移民新村),娃娃讀書學費倒不貴,但一天學這樣那樣要花不少錢(注:在筆者訪談時,恰好楊某的小兒子穿著跆拳道的衣服回家來),為了照顧娃兒,我只有在榕江建筑工地干活,老婆在門口的眼鏡加工廠做零工,計件付費,她一個月收入也就1000多,我有3000多,全家一個月基本花銷是3000塊左右,一年算下來收入還比不上在老家的時候。”(訪談記錄:YX-20170611)

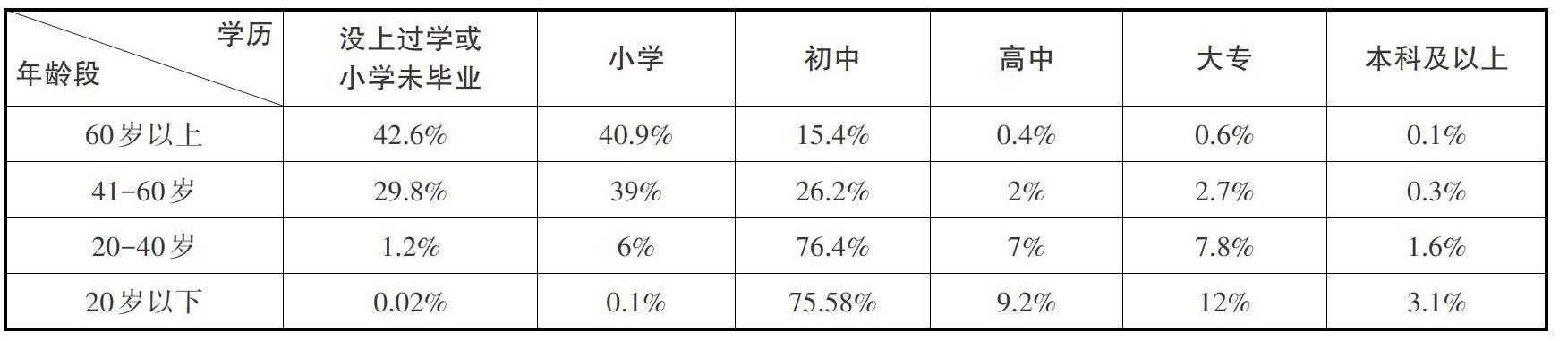

移民的勞作能力因土地耕作以外的生計方式相應地受到了更多考驗。在過去的農業空間背景所形成的記憶中,對于苗族移民而言,由于地形所限,現代工具幾乎無法在月亮山施展用武之地,人背、馬馱、牛耕是其主要勞作方式,身體素質則是衡量其勞作能力的關鍵因素。根據豐樂社區居委會提供的信息,擺王、擺拉村民受教育程度如下:

[

年齡段 學歷 沒上過學或

小學未畢業 小學 初中 高中 大專 本科及以上 60歲以上 42.6% 40.9% 15.4% 0.4% 0.6% 0.1% 41-60歲 29.8% 39% 26.2% 2% 2.7% 0.3% 20-40歲 1.2% 6% 76.4% 7% 7.8% 1.6% 20歲以下 0.02% 0.1% 75.58% 9.2% 12% 3.1% ]

從表中可以看出,村民中能夠進入大專或大學學習的人數非常少,尤其是20—40歲的人群中,不足10%。較低的教育水平極大地影響了移民的工作態度與工作類型,盡管當地管理層采取各種措施來幫助移民進行就業,例如安排企業接收移民、增設社區公益性崗位或鼓勵自主創業等,盡管移民就業比例不低,但根據調研,正如上述訪談所示,大多數人都在打散工,主要從事諸如工地搬運工、做背篼(苦力)等收入不穩定的工作,即使自主創業,多數干的是賣菜、摩托載人等技能要求較低的工作。

依賴于土地形成的生計記憶,還影響著移民們的生產態度。搬遷之前,村民們的勞作時間由自我進行安排,更多與身體狀況、天氣變化、家庭事務密切相連,這種“自然隨性”的勞作方式在搬遷之后很快被朝九晚五的工作制度所取代,并隨即引發移民的不適應。榕江縣永利木業有限公司負責人告訴筆者:

“移民搬遷時,我們和政府達成協議接納移民來廠里面工作,第一批有十多個,他們對廠里的勞動紀律不適應,經常遲到和請假,覺得活路苦,陸陸續續走了好幾個,現在只剩下三個了。”(訪談記錄:LXJ-20170508)

來自擺拉的移民潘某則如此回應:

“那個木材加工廠離住的地方太遠了,坐車去都要花四五十分鐘,在那頭做工就要租房子,但租房子一是要花錢,二來娃兒讀不到書(注:移民子女入學根據遷入戶口所在地來選擇學校),廠頭灰塵又大,工資少不說,還沒得在農村干活自由。”(訪談記錄:PYH-20170511)

可見,對于這些原本就與城市文化異質性很強的少數民族移民來說,因依靠土地的自給自足而獲得的安全感隨著搬遷正被日漸強烈的生活壓力所替代,移民記憶中原生產方式、生產態度無法順延至新的生產生活,在勞動技能受限與崗位需求有限的條件下,其生計適應過程仍然復雜且緩慢。

三、從木房到磚房:熟人社會記憶延續與社交困境

苗族移民從傳統村落進入城市社區,居住地域的遷移還帶來居住生活空間的變化。空間形成于人們的社會活動,是我們建構我們的生活之所在。[14]68-168“它包含地理關聯、環境、象征意義以及日常生活,這些既是社會關系的產物,也產生社會關系。”[15]隨著居住生活空間的變化,移民的社會交往與社會活動也同樣迎來挑戰,主要表現為如下兩個方面:

首先,熟人社會記憶的延續促使移民社交內卷化加劇,引發社交適應困境。苗族移民搬遷之前所居住的擺王、擺拉苗寨是榕江最古老的苗寨之一,其房屋呈水平分散依山借勢而建,形式為典型的苗族干欄式木質建筑,一樓放置雜物生產工具或者喂養牲畜,二樓住人,大部分家庭的正房旁邊還有廁所、圈舍和谷倉等附屬設施。苗族建筑是苗族人民智慧的結晶,是在山地艱苦的地形條件下形成的獨具特色的創造物,具有開間少、進深淺、占地少等特點,能在有限的空間內實現對土地最大限度的利用,當然,缺點是房屋功能區分并不十分明確。由于聚落而居,鄰里之間不但相互認識,基本上都有或近或遠的血緣關系,而且日常交流交往極為頻繁、順暢,搬遷之后,垂直集中式的單元樓布局取代了木房,廁所被置于功能區分明確的套房內,圈舍、谷倉等區域被取消,同時在社區單元樓前設置了公共活動區域。董苾茜考察隆德移民的居住環境,指出移民從遷出地水平分散的居住空間進入到以樓棟、社區為居住空間的遷入地時,其所面臨的挑戰是多方面的,例如,樓棟的樓梯的設置將移民尤其是老年人和婦女“走家串戶”的積極性大大磨滅,其原因是費事、費時、費力、危險系數高。不僅如此,“原先移民生活院落的半開放性的空間設置更容易接納和親近外人,為社會交往提供了心理和情感的基礎;而單元樓封閉的空間結構和閉合的單元門增加了移民個體心理層面的隱私意識,公共空間和居住空間區隔伴隨著的是私人事務與公共事務的界限分明。”[16]董苾茜的研究強調了移民居住空間的變化導致熟人社會記憶解構,從而導致社交困境。筆者對豐樂社區苗族移民的調研則發現與之不同的一個現象,即苗族移民由于刻意的熟人社會記憶的延續,反而引發社交困境。根據政策,豐樂社區在進行房屋分配時,按照移民親屬關系、鄰里關系、年齡大小、行政區劃等因素,以村為單位,以組為單元,以“親友互鄰,老人優先”為原則進行人性化分配和安置,對號發放鑰匙并組織入住。從調研情況來看,這種分配模式一定程度上使移民原有的社會關系在異地得以保存,并且由于異地搬遷所帶來的陌生感和緊張感,使他們在短期內進一步加強了彼此的依賴感和親近感,但它在一定程度上卻帶來“社會關系內卷化”的問題,使他們的社會關系長期同質化和單一化,增加移民群體與其他群體的“異質感”,不能與縣城更為廣大的社會關系網絡建立起有效的互動,反而進一步延緩移民的社會融入。

“一起搬過來的親戚朋友都住同一小區或者同一棟樓里面,大家沒有事情的時候會經常到下面聊天或者相互串門,也不時到親戚朋友家吃飯,……大多數情況下,有事情需要找人幫忙也找同村的親戚,一般不會找外面的人。”(訪談案例:TQ-20170511)

原住民也不避諱與移民的“隔閡”:

“那些移民以前在農村,生活條件差,政府幫助他們搬遷過來也是好事。但是,他們來了以后,搶走了我們的工作(注:受訪者在超市做導購員),以前我們一個月能掙1600元,新招進一個移民以后降到1200了。”(訪談案例:TQM-20150531)

“平時我們和他們(移民)來往不多,他們來了以后因為人員比以前復雜,治安變差了,有些人還在空地上亂挖地……”(訪談案例:YGM-20160611)

據了解,移民在獲取招工信息方面,經同村的親戚和朋友介紹是重要途徑。上述提及的石某某在為妻子湊心臟病手術費的過程中,其丈母娘家最終發動兄弟姐們東拼西湊借了5萬元給他們。這種依靠原有社會關系進行社會交往的模式在移民婦女群體身上體現更為明顯。大部分移民的妻子除了操持家務外,偶爾也會出外干活,但她們的工作選擇主要是三類:政府提供的木材加工廠、移民村門口由私人老板開設的愛心眼鏡加工廠以及建筑工地。很多婦女不愿意到城里面找工作,語言不通是其中一個障礙。移民羅某某告訴筆者,由于很多婦女不會說漢語,剛搬遷過來時根本不敢出門,除非他們的丈夫帶著,才敢到建筑工地等地方打工。部分婦女語言上沒問題,但與當地的婦女圈子完全沒有交集,她們的朋友圈只囿于從原居住地遷來的婦人,主要的交往場所是在家里,其交往方式有限,基本是聊天和吃飯。石某某的妻子就告訴筆者說:“和本村人一起干活還可以講一下話,與當地人在一起干活不習慣。”

其次,房屋空間焦慮,讓移民對遷出地“故土”難離,影響社區認同。揚·阿斯曼在談及空間對于回憶的喚醒功能時,指出“房屋之于家庭就像村落之于那里的農民、城市之于它的市民、某個地區之于該地區的居民一樣,它們是回憶的空間框架,即使當它們或者說尤其是當它們不在場時,便會被當作‘故鄉在回憶里扎根。”[10]31筆者調研中,94%的移民認可現在住的磚房比老家的木房舒適;但相比移民老家的住房面積,84%的移民對現有住房表示不太滿意,認為房間太小、太少甚至完全不夠住。豐樂社區的住房面積大部分是50平米左右,就一家三口而言,居住大體合適。然而,對于有兩個大孩子的家庭或者有父母隨同入住的家庭而言,居住空間的確就顯得較為局促了,一些家庭人口較多的人家,老人因為這一原因返回了農村;還有69%的移民不適應移民房屋的功能,尤其對沒有圈舍無法飼養家禽家畜很不習慣。

移民潘某某有兩個兒子,大的19歲,小的16歲,初中畢業后就到省城去打工了,但全家4口人就分得一套54平米的房。潘某某告訴筆者:

“他們根本都不愿意回來,回來沒得地方住。兩個娃兒擠在一間床上,睡起不舒服。·······在我們老家以前都要準備房子娃兒才結婚。現在搬到城里面,我們也買不起房,他們如果要結婚,也只有外頭租房子結,自己以后掙錢了買房。”(訪談記錄:PYX-20170511)

74歲的移民石某和同歲的妻子潘某在豐樂社區居住半年多后,干脆搬回擺拉。他說:

“移民區的房子是政府送的,不用錢就可以住,但是在城里面生活費高,菜賣得太貴了,我們找不來錢,在那邊沒有吃的,城里面的房子面積也小,才有兩個房間,兒子家三個人就住滿了,而且在城里空氣還沒有農村好,還可以幫忙兒子家管管農活。”(訪談記錄:SLX-20170511)

苗族移民之間有意的“抱團”、與陌生人的隔閡、居住空間的縮小、城市高昂的生活費用以及原居住地老屋的保留,讓部分移民順理成章地與遷出地建立了情感聯系,這些因素交織在一起,盡管有利于增強他們之間內部的認同感,但同時又有效地隔離了他們與社區內其他群體之間的深入聯系,從而最終影響對社區的真正融入與認同。

四、“記憶”再生產與重構:移民文化適應調適路徑

記憶是群體獲得自我認同的重要途徑。群體依靠記憶要實現認同,必須仰賴于社會記憶的延續性。“從再生產角度看,社會記憶是一個生產和再生產不斷反復的過程,記憶內容再生產,是在原初記憶事件的基礎上,對記憶中所包含的歷史知識和信息的加工傳遞;同時,記憶再生產也具有建構性,也包含著對記憶內容的增刪改易和選擇性解讀,因此,在社會記憶再生產中,內容的傳承不是一成不變的‘原樣傳承,內容的建構也不是毫無歷史根基的建構,而是傳承與建構的交織。”[17]恰如哈布瓦赫所指出的:“集體記憶具有雙重性質——既是一種物質客體、物質現實,比如一尊塑像、一座紀念碑、空間中的一個地點,又是一種象征符號,或某種具有精神涵義的東西、某種附著于并被強加在這種物質現實之上的為群體共享的東西。”[18]335立足豐樂社區案例,在筆者看來,可以通過對移民的社會記憶進行延伸與重構,從而為其文化適應找到調適途經。為此,不妨從以下三方面展開:

第一,著力施展民族資源的經濟優勢,重構移民生計記憶。揚·阿斯曼指出,“新的開始、復興、復辟總是以對過去進行回憶的形式出現的,它們意欲如何開辟將來,就會如何制造、重構和發現過去。”[10]88既然記憶的產生與復興不但是以對過去進行回溯的形式出現,而且其重構又按照當下的參照框架進行,那么,在無地可耕的新的現實面前,移民的生計記憶只能在新的歷史語境中進行重構,這其中能夠有效引導“過去”進入“現在”的東西恰好是移民本身所具有的民族資源。例如,政府可組織移民進行民族刺繡、蠟染等手工藝品和服飾的制作,再將這些承載著民族文化的產品推向市場,這樣既可以保護和傳承民族文化,又可以解決移民的生計問題。在這一過程中,政府起到組織和引導的作用,在對移民展開的勞動技能培訓的時候,除了常規培訓之外,更應該結合對民族文化資源的開發,進行長期的有針對性的培訓例如藝術設計、廣告策劃等。與此同時,政府應大力完善各種社會保障制度,例如醫療衛生、社會救助、失業保險、養老保險、社會福利等,充分將移民置于民族文化資源開發的核心地位,更多地賦予其自主選擇自己發展方式的權利,而移民方面,除了積極地去學習遷入地的地方性知識之外,還應該發揚主人翁精神,盡可能多渠道地利用政府搭建的各種平臺展現民族風采,盡快擁有能夠在商品經濟社會立足的本領。當民族文化資源轉化為經濟資源優勢,移民的就業問題不僅隨之解決,而且也將內化為一種珍貴的家園精神,助力其安心共建新社區。

第二,注重“活態化”實踐,拓寬移民交往記憶,助推民族文化傳承。保羅·康納頓在論述社會記憶的基本結構時指出了社會實踐對記憶的延伸與建構所具有的重要性,他說:“有關過去的形象和有關過去的回憶性知識,是在(或多或少是儀式性的)操演中傳送和保持的。”[19]49換言之,社會記憶需要一定的媒介來保存、強化或重溫,如口頭傳承、體化實踐、文獻記錄、文物遺跡等,這其中,口頭傳承與體化實踐很鮮明地體現著操演性與重復性,尤其是儀式的重演,保存在儀式中的意義正是透過身體展演得到再現。“文化記憶以回憶的方式得以進行,起初主要呈現在節日里的慶祝儀式當中,只要儀式促使一個群體記住能夠強化他們身份的知識,重復這個儀式實際上就是傳承相關知識的過程。”[10]33從這一角度觀之,要讓移民住得安心,就必須充分重視他們的文化生活需求,為其文化活動提供基本物質保障。事實上,當地政府與社區管理層已經逐步摸索出一條較為有效的維系移民情感的文化活動路徑。在移民新村,每逢天氣晴朗的夜晚或者重要節日,苗族同胞們就會聚在擺拉樓廣場上跳蘆笙舞。據移民們講,2014年9月8日的中秋節,擺王、擺拉的蘆笙舞隊,高文、高武的蘆笙舞隊,全部聚在廣場,整個移民村有將近1000人聚在一起歡度中秋。另如自2012年擺王、擺拉群眾搬遷到豐樂社區以來,政府每年都會舉行“踩歌堂”活動,移民們穿上最漂亮的民族服裝,7支蘆笙隊吹起蘆笙跳起舞,人們跟著節奏挑起苗家舞蹈,氣氛熱烈,感情真摯,展現苗家深厚文化的同時,也讓移民們體會到了濃濃的思鄉之情。再如,2017年9月2日,貴州省榕江縣苗學會、豐樂社區、擺王擺拉村委會聯合舉辦了擺王擺拉“果意盤民族傳統文化藝術節”,來自湖南、廣西以及松桃、荔波等地的苗族同胞,與擺王擺拉的苗族同胞一起,載歌載舞、祭祀祖先,慶祝擺王擺拉移民搬遷縣城五周年。這些活動雖然都有一些政府或社會力量組織的痕跡,與文化的自然傳承有一定的距離,但在文化本身在原生地也逐漸消退的情況下,不僅有利于移民在現代化社區復活其生活記憶,而且有助于移民文化自信的提升。另外,通過廣泛開展文化活動,也有效拓寬了移民與原住民、政府機構等的交往,重構其社交記憶。正是通過政府、移民、原住地居民的共同努力,社區居民的文化歸屬感才得以增進,突破移民們的“文化孤島”現象,最終建設和諧的、多元文化雜糅共存的移民社區,實現“各美其美、美美與共”[20]。

第三,多樣化宣教與規范,重塑移民日常行為記憶。按照文化學習理論,移民的適應是一種在新社會里學習社會規范和行為技能的過程。[21]移民在現代化社區安居樂業過程中出現“不適應”,很大程度上還體現為傳統落后的生活習慣與先進的科學理念的沖突。例如,移民們訴求較多的房屋空間狹小的問題,除卻本身房間小之外,事實上,從移民家中的擺設來看,很多移民仍然將住在農村家中物品隨意擺放的習慣帶入了遷入地,亂堆亂放導致房間更顯擁擠與凌亂;有的移民亂扔垃圾、隨地吐痰,有的移民上廁所產生的廢紙隨意亂扔造成下水道堵塞。豐樂移民網格管理員潘海濤說:“移民的衛生習慣不太好,有隨地扔垃圾的習慣。不過不隨便鬧事和攀比,民風比較淳樸。”此外,很多苗族移民都比較喜歡喝酒,喝酒以后大聲聊天打鬧,與縣城民眾的生活方式也存在一定的沖突,豐樂移民社區旁邊有攤販說:“我家就住在移民社區旁邊的廉租房里面,平時和移民交流不多,也沒有太多矛盾。不過他們有些生活習慣會影響到我們,比如有時候十一二點了還大聲鬧,有幾個男的平時愛喝醉,在攤子上不肯走。”可見,要想移民穩定穩居,與原住民睦鄰友好,政府必然不能放松對移民行為規范的管理。除了加強對新時代城市道德行為、文化觀念、生活作風等的宣傳與推廣之外,更需廣泛利用多渠道、多角度、多形式的宣教方式,讓現代行為規范潤物無聲地進入移民社區,涵化移民日常行為,進而重塑他們的生活習慣記憶。

參考文獻:

[1] 郝時遠.關于全面正確貫徹落實黨的民族政策的若干思考[J].民族研究,2013,(1).

[2] 祁進玉.草原生態移民與文化適應——以黃河源頭流域為個案.青海民族研究[J],2011(1).

[3] 馮雪紅,聶君.基于多維模型的寧夏回族生態移民文化適應研究[J].吉首大學學報(社會科學版),2013(6).

[4] 馬偉華.生態移民與文化調適:西北回族地區吊莊移民的社會文化適應研究[M].北京:民族出版社,2011.

[5] 閆麗娟,張俊明.少數民族生態移民異地搬遷后的心理適應問題研究——以寧夏中寧縣太陽梁移民新村為例[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2013(5).

[6] 李生,韓廣富.生態移民對文化變遷作用的思考——以內蒙古草原生態移民為例[J].探索,2012(5).

[7] 萬秀斌,黃嫻.安居且樂業,安置更安心,貴州做好易地扶貧搬遷“下半篇文章”——不只“挪個窩”更要“鋪好路”[N],人民日報,2019-04-11(7).

[8] 艾娟,王新建.集體記憶:研究群體認同的新路徑[J].新疆社會科學,2011(2).

[9] 走進榕江[EB/OL].榕江縣人民政府網站.(2014-07-13)[2019-03-19].http.//www.rongjiang.gov.cn/zjrj/index.shrml.

[10] [德]揚·阿斯曼.文化記憶:早期高級文化中的文字、回憶和政治身份[M].金壽福,黃曉晨,譯.北京:北京大學出版社,2015.

[11] 唐忠毛.記憶理論視野中的文化傳承問題[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學版),2017(6).

[12] 龍見巖.蜀地移民搬遷中的文化適應[EB/OL].中國苗族網.(2017-08-06)[2019-05-27] .http://www/chinamzw.com/WebArticle/Show Contene?ID=3941.

[13] [德]阿萊達·阿斯曼.回憶空間:文化記憶的形式和變遷[M].潘璐,譯.北京:北京大學出版社,2016.

[14] Henri Lefebvre.The production of space[M].D.Nicholson-Smith,Trans.New Jersey:Wiley Blackwell,1992.

[15] Harvey Molotch.The space of Lefebvre[J].Theory and Society,1993,22(6).

[16] 董苾茜:扶貧移民的社會適應困境及其化解——基于社會記憶理論視角[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2018 (2).

[17] 丁華東.論社會記憶再生產的基本結構[J].思想戰線,2019 (2).

[18] [法]莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].畢然,郭金華,譯.上海:上海人民出版社,2002.

[19] [美]保羅·康納頓.社會如何記憶[M].納日碧力戈,譯.上海:上海人民出版社,2000.

[20] 費孝通·反思·對話.文化自覺[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1997(3).

[21] 丁月牙.回流移民再融入的生活史研究——以加拿大回流北京的技術移民為例[J].華僑華人歷史研究,2012(4).

ON THE CULTURAL OF ECOLOGICAL IMMIGRANTS FROM THE PERSPECTIVE OF MEMORY THEORY:

A Case Study of Fengle Community in Rongjiang County,

Guizhou Province

Chen Jingmei,Li Fengying

Abstract:The cultural adaptation of ethnic ecological immigrants affects the smooth connection between their "moving out" to "settling down",which is related to the trend of ethnic relations and the realization of the goal of "common prosperity". A comparative study of the emigrants from Fengle community in Rongjiang county shows that: the change of memory reference space from village to town leads to the livelihood dilemma;the intentional continuation of acquaintance social memory leads to the social dilemma. In order to find a suitable way of cultural adaptation,we need to exert the economic advantages of national resources,reconstruct the immigrants livelihood memory,pay attention to the practice of "living state",broaden their communication memory,diversify the ways of propaganda,education and guidance,and rebuild their memory of daily behavior,so as to promote and enhance their sense of identity in the new community.

Key words:ethnic minorities;ecological migration;memory;cultural adaptation;identity

﹝責任編輯:李? 妍﹞