文化社會資本與民族地區反貧困:表現形式、機制分析及價值實現

李忠斌 劉倩

【摘 要】民族地區的反貧困效應是否受到其文化社會資本的影響?如果有,背后的影響機制是什么?為回答以上問題,本文以“社會資本”為邏輯起點,以梳理及評述學術界已有研究成果為基礎,提出“文化社會資本”概念。通過探討文化社會資本的典型特征、影響貧困的機理與反貧困路徑,發現民族文化社會資本反貧困機制是社會凝聚機制。同時將文化社會資本分為結構型文化社會資本、認知型文化社會資本和“不可認知型文化社會資本”,進而探討了其表現形式與反貧困效應。本文試圖為學者對文化社會資本的理論研究提供新的視角,對于改良文化社會資本促進民族地區貧困人口脫貧致富具有重要的現實意義。

【關鍵詞】文化社會資本;民族文化;社會凝聚機制;反貧困效應

【作 者】李忠斌,中南民族大學經濟學院教授,博士生導師;劉倩,中南民族大學經濟學院2016級碩士研究生。湖北武漢,430073。

【中圖分類號】F127? 【文獻識別碼】A? 【文章編號】1004-454X(2019)05-0134-011

一、問題的提出及文獻綜述

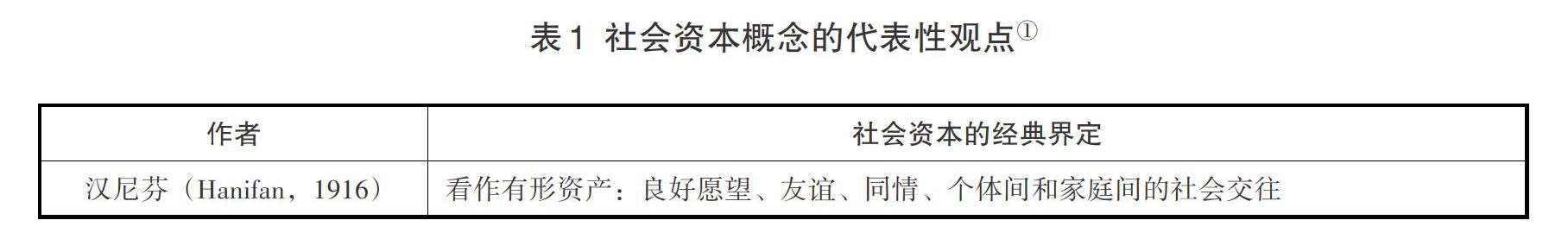

民族地區是我國深度貧困的集中地帶,關于貧困成因的研究理論有很多,如歷史與環境說、人類貧困說、資源稟賦說、政策制度誘惑說、社會排斥論、貧困文化論等,那么,文化社會資本的缺失與瓦解是導致民族地區貧困的重要原因嗎?文化社會資本如何界定?自1916年漢尼芬首用社會資本解釋學校成功的原因后,20世紀80年代社會資本學說快速興起,后有科爾曼、普特南、福山等人相繼探索,目前在經濟學家中很受歡迎。然而始終沒有超越他們建立起來的理論框架,如表1所示。

由表1可知,目前學術界對社會資本的認識和界定并沒有完全統一,大都忽略了文化因素的分析視角。利用中國本土化的社會資本理論,針對性地從文化、民族角度來考察民族或文化社會資本概念更是非常匱乏。弗蘭西斯·福山(1998)[1]30-38雖把社會資本引入文化層面,對比了不同文化背景的國家社會資本與經濟規模的關系,但認為東方社會普遍信任缺乏引致經濟規模小的觀點有待研究。國內學者張其仔(1997)較早結合中國特殊國情,定義社會資本為資源配置的重要方式——社會網絡。卜長莉和金中祥(2001)[2]、張文宏(2003)[3]、邊燕杰(2004)[4]等也作如是觀。林南主張社會資本與文化、規范、信任等分開,并回顧了社會資本的各家理論,但未能解釋中國本土的社會資本[5]4-17,25,98-125。顯然文化社會資本具備特定社會結構和文化情境的某些特征。鑒于文化社會資本自身的社會屬性,我國民族社會文化的特殊性、集體主義和家庭觀的濃重色彩,以及充分考慮各種群、族群、民族內外部文化差異,本文挖掘出文化社會資本的具體含義,并作如下定義:特定歷史、文化和經濟背景下,不同民族的發展過程和發展環境中產生不同的文化資源,本文稱之為一個民族的文化社會資本。且文化社會資本具備民族性、文化性、區域性、社會性等多重性質,嵌入的關系網絡、道德觀念、意識形態、文化傳統、風俗習慣等能夠幫助當地民族帶來更多反貧困資本。文化社會資本向制度化和總體化積累,影響人們的行為和決策,提升群體的集體行動,最終促使人們實現內生發展和脫貧目標。

社會資本能滿足貧困人口基本需求,降低風險沖擊的負面影響。[6]128在確保貧困人口到2020年如期脫貧的目標下,少數民族人口如何利用社會資本進行反貧困?格蘭諾維特開創性地運用社會資本理論和方法研究經濟問題,指出建立良好的信任、網絡和規范來改善社會資本的路徑。[7]如向貧困群體賦權,培養其緊密型社會資本;[8]加強貧困群體間互助和信息傳遞,構建包容性較強的社會資本網絡;[9]以建立村級組織、提高人力資本水平、強化信息建設和輸入外部資本等途徑培育農戶社會資本。[10]還有學者指出多元協同精準扶貧須改良傳統社會資本并投資現代社會資本。[11]社會資本的投資和運作就是帶動社會網絡中的成員達成合作,以有效配置資源[12]15。但社會資本的積累速度快于人力資本,應加大社會資本的創造。最后,國家和政府還可以通過教育傳輸社會規范、提供公共產品來創造社會資本[13]88-89,制度建設與公共精神培育協調推動社會資本建設和國家治理現代化。[14]但建立社會資本絕非易事,繼承與保護傳統社會資本是重中之重[15]215-216。節日文化是文化社會資本的組成部分,隨著社會的發展,壯族節日的宗教意味、文化教育、道德教化功能逐漸淡化,休閑娛樂、經濟貿易等功能越來越明顯,彰顯了傳統節日在當代所具有的重要價值。[16]龔永輝、俸代瑜、黃金海在總結廣西民族團結進步60年經驗時指出了文化資本的重要意義,即自治區充分發揮區域優秀傳統文化的滋養作用,大力實施以農村為主的文化惠民工程、少數民族文化搶救保護工程、少數民族文化開發應用工程、少數民族文化圖書精品工程、民族傳統節慶工程,積極培育共有文化,用文化架起促進民心相通、加強民族團結的橋梁。[17]既然相對人力資本,社會資本對西部貧困居民收入的邊際效應貢獻最大[18],文化社會資本對民族地區反貧困效應的路徑是什么?以往多數研究側重于社會資本的功能性,在文化分析上有些不足。

二、文化社會資本的典型特征

(一)文化社會資本與社會資本的區別

斯蒂格利茨充分肯定中國經濟改革的成功,深層次的原因在于保護了傳統的社會資本,維持了社會穩定和繼續執行了基本的管理職能。[19]當前隨著市場化、現代化已進入民族鄉村社區,社會資本經歷了從人際信任到組織信任、單一網絡到復雜網絡、隱性規約到顯性制度1的轉變[20]39-47。與之不同,作為傳統文化資源的文化社會資本,其自我調適性的特點使之文化價值得以保值或增值。當然,文化社會資本和社會資本具有共同的文化因子,如民族凝聚力、社會規范、村規民約、風俗等;民族文化和價值觀念是文化社會資本的承載體,指引著文化社會資本中規范的形成和轉變;一個民族文化的完整性是文化社會資本存在的重要保障。鄭曉云認為民族文化的重要性之一在于它的社會資本屬性,強調民族文化的傳承與保護,也是對傳統社會資本的保值與建設。[21]11-12十九大報告指出:“文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。”傳承文化社會資本是文化自信的體現。主流經濟學的經濟資本回報論對于民族地區來說顯然是一個悖論,波普金-斯科特命題表明,農民經濟決策行為及其有效性由其在村域中的互動及關系網絡,即社會資本決定,并非直接受價格機制的影響。且宗教信仰有利于塑造良好的行為態度(Guiso & Zingales,2003)[22],有利于信眾成員建立起緊密的社會關系網絡并形成社會資本,進而更容易從內部獲取資源(阮榮平,2011[23],2014[24])。可見,整合民族文化社會資本對于提高國家軟實力具有重要作用。

(二)民族性、文化性、區域性、社會性等多重性質

所謂“十里不同俗,百里不同風”,地域性決定了各民族傳統習俗。“一方水土養一方人,一方人有一方人的品味”,說明品味即地域性文化,長期受地理環境、生活方式、人際交往因素而形成,或為人的思想方式、行為方式與表達方式,以某個地域為中心,產生于社會成員共同的生產、生活與精神活動過程。[25]以上從民族性、文化性和地域性方面,體現出文化社會資本的典型特征。布迪厄提出經濟資本、文化資本和社會資本可以相互轉化[26],說明文化社會資本也能帶來持續性的經濟效益,表現出資本性和增值性特征。但不能把它簡單理解為投資與回報的經濟學,應考慮社會的、文化的邏輯價值。正如社會資本中的關系包含促進信息流動、對行動者增加影響、提高個體的社會信用、強化身份和認同感的四重要素[5]19-20。文化社會資本也可以理解為人與人或人與群在關系網絡互動中所獲得的文化認同、社會信用與能量,賦予了群體互惠的義務感和集體歸屬感,促使其走向整合、共享和社會化。即文化社會資本的社會性。它還具備排他性和負外部性的特點,族群之間的信任關系往往建立在親情、家規、道德教化之上,族群以外的、范圍更廣的一般性社會信任缺失,可能造成傳統社會資本延伸半徑小、相對封閉、橫向聯系弱,可能與建立在法律制度之上的社會信任產生沖突(李新春,2002)[27]。反貧困政策設計時,極易降低民族、族群與亞族群的信任程度和合作效率,導致政府扶貧決策的偏失,影響民族關系的互助和諧,甚至會引發對外群體成員的懷疑、褊狹、仇恨和暴力。

(三)文化社會資本的積累方向

社會資本的社會性體現在道德化、制度化、總體化三個積累向度[28](王雨磊,2015),筆者以制度化和總體化分析文化社會資本的積累方向。

1.制度化

人類行為嵌入在社會結構中,特定經濟行為與特定社會結構和文化環境相對應。中國長期以來的“關系本位”特點,均體現在文化理念和社會結構之中,促使人們在面臨市場挑戰時合作行為發生及組織的建立,并強化成一種制度化積淀[29]。我國民族地區建立和發展了根植在各民族文化土壤中的特色制度,布依族村寨的“家族制”“寨老制 ”“議榔制”,苗族氏族組織的“姜略”[30]、彝族的家支制度、基諾族的村社制度以及傣族的“勐”、納西摩梭人的母系大家庭制度等,都體現出了文化社會資本的整合過程。再者由于民族傳統文化社會資本豐富,一些具有區域性民族文化特色的民間組織推動了制度化進程。云南迪慶藏族的“長老會”、“射箭隊”是村級治理的重要主體。貴州苗族地區的“房族”,是獨立于國家法定組織之外的社會組織,一個寨是一個大家族,分為三個二級房族,十個最小的三級房族。三級房族一般由三代以內的直系和旁系血親構成。[31]45,66此外,村社制度、社會協作與互助制度、村規民約、公共事務的協調機制、自然資源管理制度,以及我國社會公共道德規范和法律法規都是文化社會資本的積累結果。

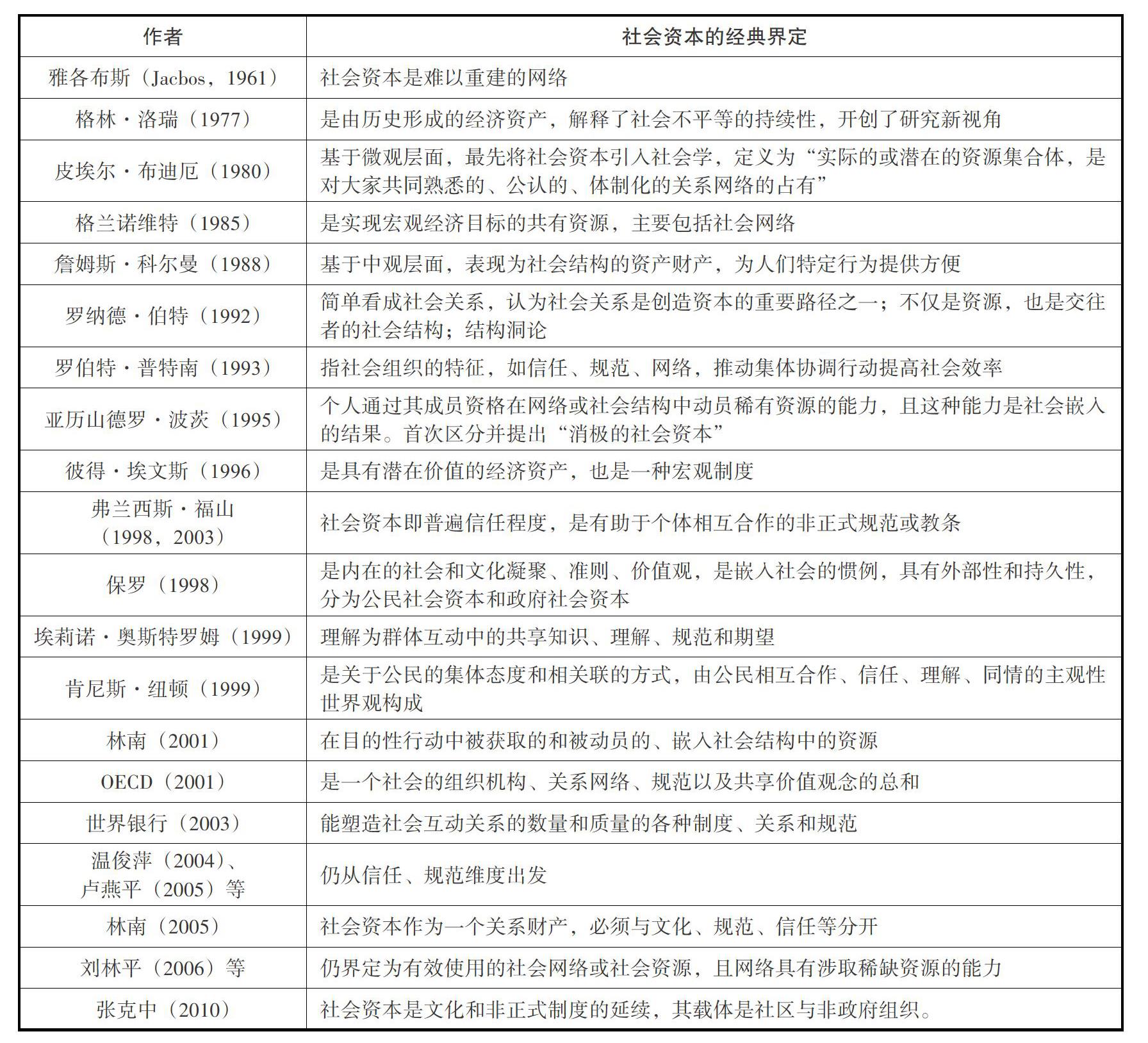

2.總體化

人的社會性、整體性及全面發展的本質要求文化社會資本朝著總體化方向積累。文化社會資本存在于人與群體間,整個群體和社會被視為一個整體進行表征和評價,人群合一,形成56個民族為一家。民族認同、宗教、民族節日、基于傳統的組織制度各成一體,彼此求同存異,產生獨具特色的文化社會資本。同時各民族地區社區間形成緊密的聯系,將弱關系轉化為強關系,促進文化社會資本網絡的建立與穩定,如圖1。

三、文化社會資本的表現形式及其與貧困的關聯

Krishna (1999)[32]、Sabatini和Fabio (2006)[33]均把社會資本分為結構型社會資本和認知型社會資本。楊宇、沈坤榮(2010)[34]崔巍(2018)[35]據我國省級數據的實證分析,發現結構型社會資本對經濟增長的影響顯著,而認知型社會資本相反。與之不同,本文認為族群和民族通過文化途徑(習俗、宗教、社會交往)拓展社會網絡,獲得更多反貧困資源。所以把文化社會資本劃分為三種類型:結構型文化社會資本、認知型文化社會資本和不可認知型文化社會資本,并探討三種不同表現形式及其反貧困效應。

(一)結構型文化社會資本

結構型文化社會資本主要指客觀的社會組織和網絡,人們可以通過這樣的客體確定社會角色、分享信息、采取集體行動來實現反貧困目的,有效利用的規模越大,擁有的文化社會資本越多,就越可能從中獲益。民族地區文化社會資本的結構呈現出一種由近及遠、分層的親疏有別的“差序格局”(如圖2所示):以己為中心,“自家人”→“自己人”→ 外人”向外圈圈擴散(越向外關系越疏),形成了以血緣關系和親緣關系為初始稟賦的具有“圈子主義精神”的熟人社會。

1.紐帶型文化社會資本

紐帶型文化社會資本是由緊密型血緣、親緣、宗緣等家族或種族紐帶而形成的。在這種社會紐帶中,相同社會背景和經濟目標的人們互相提供物質和情感上的幫助,[36]文化認同和集體主義精神強烈。在西部民族村落基本遵循個人→家庭→宗族→村寨的社會組織結構。一個地區的紐帶型文化社會資本越發達,人們的集體凝聚力就越發達,越有動力反貧困。西雙版納傣族的互惠互助傳統(青年組織、婦女組織、生產小組)每逢村中家庭有紅白喜事、建房或遇災、孤寡老人、需要修建村中祠堂和溝渠等活動時,全村出動盡義務。正是由于這種紐帶型文化社會資本具有的促進集體協作的功能,云南紅河流域哈尼族地區歷史上修筑了數以萬計的梯田以及數萬條灌溉水溝;“巴扎”作為一種社會網絡載體,滿足了人們交際需要,傳承了民族文化,使產品得以商業增值,人們獲得脫貧致富的資源。文化社會資本在其中發揮著交易產品、交易信息、交際功能和傳承文化的積極作用;再如云南寧蒗彝族自治縣永寧鄉的摩梭族母系大家庭目前仍占其家庭總數的60%,以血緣為紐帶的文化社會資本使之具有較高生產力、較強環境適應能力,由家長控制規則,各成員分工合作、分配協調,同時仍保證女性獨立的經濟自由,保障了婦女權利。這是較鄰近漢族、普米族,其生活幸福指數更高的重要原因。

2.橋梁型文化社會資本

橋梁型文化社會資本是指主要通過業緣和地緣聯系起來的社會關系,處于結構型文化社會資本結構圖的第二層。關系相對第一層疏遠,處于第二層的人可能具有不同的種族和社會經濟地位,但都是追求共同利益的“自己人”。橋梁型文化社會資本的反貧困效應是比較復雜的。一方面,橋梁型文化社會資本是以紐帶型社會資本為基礎得以鞏固、發展和強化的。若具有排他性的紐帶型文化社會資本對反貧困發揮效應,那么橋梁型文化社會資本會產生同樣的負外部性;另一方面,橋梁型文化社會資本是連接各民族間文化信息和網絡的橋梁,這有助于實現資源共享、構建良好的信任和合作,故對反貧困效應有積極影響。而民族地區“關系本位”現象,體現了公眾對政府公務員的信任親疏有序,出于親緣關系才會關注其工作業績,這樣的特殊信任關系很大程度上影響著信用政府的構建(龍海波,2016)[20]41,使得橋梁型文化社會資本在中國尤其是民族地區發育不成熟,人情關系的狹隘理解阻礙了文化社會資本在民族地區的生根。

3.連接型文化社會資本

連接型文化社會資本是將不同社會背景的個人和團體連接起來的一種比較弱的社會關系,它有助于人們超越既有網絡和層次的限制,通過與外部網絡和層次進行連接來獲得信息和資源。連接型文化社會資本的反貧困效應在于,如 Putnam(1993)所描述,自發的社會組織將合作和信任逐漸變為社會化行為[37]。連接型文化社會資本的增強,可以將不同層次和具有不同社會文化背景的人們連接起來,這有利于促進資源的共享,增加文明和民主形成的機會,產生積極的溢出效應即正的外部性。傳統文化和社會網絡仍存在于連接型文化社會資本,維持了民族關系和社會秩序。然而鄉土變遷與重塑過程中,可以看到現代化知識對民族地區傳統文化的損傷,部分民族地區缺失了宗族宗親、鄉里鄉親的情感和合作文化的傳統。有的失去了家庭以上強烈的認同與行動單位,變為城市化社會關系的原子化村莊,如湖北和東北大部分農村[38]。但應看到,連接型文化社會資本延續了特殊的傳統文化特點,在民族文化和少數民族走出去的過程中,不斷擴大了社會關系網絡,引進了族群外人才和優秀文化資源,創新并豐富了本民族文化社會資本。

(二)認知型文化社會資本

認知型文化社會資本是能在民族內部和不同民族間表達共同的語言、符號、價值觀念、文化習慣、心理素質等的資源,強調彼此認同感和凝聚意識。學者們往往通過世界價值觀調查、長期的社會調查或采用一些間接指標來測量,主要強調社會信任水平維度。如恩施土家族苗族自治州巖門村從村風民俗、鄰里關系、婚姻家庭、社會救助管理等方面制定村規民約,促使村域和諧穩定、與專業合作社交易的快速達成和形成集體信任合作關系(根據訪談材料整理。訪談對象:英DL。訪談時間:2016年12月22日;訪談地點:鶴峰縣下坪鄉巖門村)。可見,認知型文化社會資本網絡既有市場機制交換和配置資源的功能,也有正式組織滿足安全感、歸屬感、成就感的功能,還有滿足人們對美好生活和共享信仰的需求。認知型文化社會資本與當前反貧困的沖突主要在于,諸如安土重遷的封閉文化、“一小二私”的經濟觀念、親疏有別的鄉土文化,對易地扶貧搬遷、發展生產等扶貧機制造成了一定程度的阻礙。當前各種新倫理觀念對中國傳統倫理的沖擊,維系關系的核心則逐漸由血緣轉變為利益,在功利主義的催化下原本嚴格的小群體內部的權利義務關系也變得松散不堪:獨身主義、丁克家庭的流行,先賦性的強關系日益縮小;正式組織中激烈的競爭導致人際關系冷淡、孤獨老年人自殺、兒童被虐現象層出不窮。市場和正式組織均體現了單一的等價交換,進入和退出成本較高,難以滿足人類復雜的交換需求。

(三)不可認知型文化社會資本

與認知型文化社會資本不同,受智力、知識水平、經驗等限制,不可認知型文化社會資本在相同背景和文化條件下不能被完整的展現,具有較強的主觀因素因而很難被測量。它潛移默化地影響著族群的意識和行為,導致對同一個問題或現象的反應遲鈍或錯誤,進而發展軌跡和反貧困效應也就不同。我們對傳統的無形文化社會資本的一無所知或誤解,如科學理論、史實材料、歷史人物、地域化宗族、義親等,也可看作是不可認知型文化社會資本的延伸。正是世界范圍內不同國家、不同區域的不同種族和族群,以及不同民族出現的不可認知型文化社會資本差異,其固有的潛在意識、行為模式、父輩歸屬感等影響了自身發展的軌跡,并表現出了相應的路徑依賴或慣性。這種差異性在我國有鮮明的反映,如臺灣人勤勞果敢、堅忍,金融投資活動比較保守,規避風險,企業的外源資金比例低,自有資金比例非常高,這些非正式制度的不可認知型傳統文化社會資本是臺灣較為成功抵御東南亞金融危機的重要因素。盡管當前維吾爾族人的思想和行為不斷受到沖擊,但長期信奉《古蘭經》的族群,無形中自身價值得到提高,人們性靈獲得矯正;回族文化蘊含著強烈的從商觀念和現代經濟意識,為反貧困和經濟發展創造了良好的基礎。相反地,彝族“自給自足”“重農輕商”“平均主義”等不可認知原因,阻礙了其脫貧致富。

四、文化社會資本的運動過程及反貧困機制

關于文化社會資本與貧困的邏輯關系:一是二者都涉及政治經濟社會文化等綜合問題。二是以往貧困成因理論多從物質資本、人力資本、社會資本等角度出發,而從現有理論和經驗來看,窮人更依賴于文化社會資本,以滿足自己的情感需求或提高自身幸福指數。

(一)文化社會資本缺失影響貧困的機理

1.多重貧困引起文化社會資本缺失。社會政策缺陷引起的制度貧困是長期的,常常造成政策排斥,若教育投入、社區組織和關系網絡難以提高或健全,極可能制約部分社會成員脫貧能力的提升。況且治理貧窮狀況的政策的歷史就是貧困本身的歷史(周怡,2002)。[39]而貧困文化代際傳遞機制中個人的機會不平等和能力受限,更延緩了其脫貧進程。此外,社會關系網絡封閉,普遍主義和平等原則的喪失,而特殊主義原則過度運用于權利結構和“圈子文化”,此時缺乏有效關系資本支持與保護的群體便會陷入生活困頓。以上政策排斥引起的制度貧困、代際傳承引起的文化貧困、社會孤立引起的關系貧困,多重貧困相互影響與惡化,導致文化社會資本貧乏。

參見:黃江泉. 社會資本缺乏誘致下的中國農民貧困循環機理剖析[J]. 經濟學家,2012,9(9): 91-96。

2.文化社會資本缺失對貧困的影響。社會資本越多,農戶越不容易處于貧困狀態[10],社會資本不足易導致農戶陷入貧困[40]。由圖2可知,根據波茨(Portes,1995)[41]的社會資本功能論,筆者認為①文化社會資本作為社會控制的來源,符合當地民意的鄉土精英具有控制和調動官方與民間社會資源的權力和威望,有利于加強偏窮民族鄉的村落宗族自治組織。但一些富人集團可能通過影響政府和社會政策將邊緣化的貧弱群體排斥在外,造成貧弱群體的利益受損;②貧困家庭沒有多余的物質資本來滿足自己的需求,文化社會資本作為家庭生存機制的來源,缺少民族認同和歸屬感、文化價值觀念、社會教育、文化資源等文化社會資本可能導致貧困家庭的上一代對下一代的支持不足,引致文化貧困的代際傳遞;③作為社會關系網絡獲得收益的來源,市場信息和就業機會隨文化社會資本缺失而減少。且文化社會資本缺失影響職業階梯的向上流動,一旦以職業、文化資源、社會關系資源區分的社會分層形成,會造成社會孤立和分化,嚴重的可能激化貧困群體的矛盾。因此,現實中的貧困人口往往是文化社會資本最匱乏的人群。文化社會資本的缺失加劇了能力和機會的根本性匱乏,進一步催化“低收入─低儲蓄─低資本形成─低生產率─低產出─低收入”的傳遞機制。以此往復循環下去,貧困人口陷入“文化社會資本陷阱”。那么,文化社會資本內部是怎樣運動的,如何針對上述致貧機理從社會控制、生存機制、社會網絡關系角度創造一種有利于人們反貧困的機制呢?下面將做進一步分析。

(二)文化社會資本的運動過程及其反貧困機制

貧困不僅源自文化社會資本缺失,還深受民族和族群社會文化形態的影響。根據文化社會資本的民族性、文化性和區域性特點,不同的民族傳統、價值觀念與社會制度、宗教信仰、社會與地理環境、風俗習慣等養育不同的群體,塑造著獨具特色的文化社會資本。基于鄭曉云在《社會資本與農村發展》著作中提到社會凝聚機制,本文所說的文化社會資本反貧困機制正是少數民族在長期生存與發展中,形成的社會凝聚機制,包含著人們共同遵守的價值觀念。文化社會資本基于以下模式運行并達到反貧困效應,如圖4:

如圖4所示,各民族由于民族文化認同感、社會價值取向、社會集合與管理制度等凝聚成一個整體以達到共同脫貧的目標,開創“窮人與富人受益的雙贏之路”是文化社會資本的社會凝聚機制功能。在此基礎上,還需要對支撐人們生存和反貧困的各種資源進行合理控制,使社會控制在被民族文化所認可的范圍內,以保證民族社會和諧穩定、反貧困資源的可持續利用。這種通過社會規范、社會調節機制、生存資源管理機制、社會公認的誠信、倫理道德等規范消除制度貧困和減緩文化貧困,是文化社會資本的社會控制功能。在資源和人的行為得以良好的社會控制前提下,以合作制度與機制、互助制度、經濟上的網絡關系為代表的生存機制使得人們獲得更強的生存能力與減輕關系貧困的可能。我國社會關系復雜,個人攝取社會資源的多寡在很大程度上取決于社會關系網絡的質量[42],由文化途徑拓展的社會網絡關系給人們帶來了新的生存資源,使之反貧困能力更強。

社會凝聚機制包含的三種機制在民族地區協調促進,引導社區成員自愿成立合作組織,有利于促進集體行動的規范與信任網絡的建立,以及公共品的提供,避免搭便車行為和公地悲劇。且大大降低了人們生存風險、提高生產效率、維系社會秩序與穩定、增進社會和諧、增強人們幸福感、保護自然資源等,最終共同發揮反貧困效應。滿足以上條件的文化因子都可以被視為良性的文化社會資本,繼而文化社會資本結構得以調整、新的文化社會資本要素產生,文化社會資本存量增大能夠有效地支持脫貧進程。當然上述反貧困機制利用不當,可能會產生一些負面的社會問題。傳統社會控制力松弛,易引致道德失范問題,如吸毒、盜竊、斗毆、互聯網不文明用語1;傳統的互助機制及網絡的瓦解可能阻礙農村公益事業的發展、族群生存能力降低;宗教、民族文化傳統、習俗、關系等非正式制度逐漸被正式制度代替,如云南部分地方的拉祜族、瑤族、苗族、佤族不能完全習慣非集體化的個體生產與生活,反而致貧,甚至“貧上加貧”。

五、改良文化社會資本促進民族地區貧困人口脫貧致富

社會資本理論的發展和完善為我們研究反貧困提供了一個新的社會學視角,但在我國這方面的研究尚屬起步階段。盡管一些學者從實證的角度分別考察了文化資本和社會資本對經濟增長的影響,但學術界對文化社會資本還沒有形成統一的定義和衡量標準,不同領域的學者對社會資本的界定各異。另外,文化社會資本究竟是如何對反貧困產生影響的,其影響機制和作用渠道是什么,這都是今后值得持續探討的問題。本文認為文化社會資本理論不可能僅僅從國外引進的,其必須從一個國家或地區的內部實現自我增長,政策設計者應把政策制定與文化切合,注重對民族傳統社會資本的培育、改善、保護與創新。

(一)創造更好的制度環境,培育文化社會資本

通過制度和特殊機制設計,促使文化社會資本對貧困農戶發生正向作用。如權責對等前提下,社會利益傾斜機制、社會權利能力機制和激勵機制的綜合運行。注入適宜的外部結構型文化社會資本,豐富和培育貧困地區文化社會資本的三種表現形式。同時在完善社會關系和文化資源的基礎上,激發社會凝聚機制,提高農戶內外部信任水平,彌補資源獲取能力和機會的缺失,最終徹底改變貧困循環陷阱。認知型和不可認知型文化社會資本的培育可以看作為農戶自我參與治貧的動力。政府還可以加強對文化社會資本弱的農戶在自治、德治與法治意識方面的培訓,使之更好的融入現代鄉村制度環境中。同時有效率的非正式制度促使民族地區文化社會資本的生根,應有意識地加以維系和鞏固。

(二)優化民族地區社會網絡關系,改善文化社會資本

社會組織是社會資本生長的土壤,社會資本的產生和更新都與社會組織有著密切的聯系。[43]390因此,可以加強行政組織治理主體合作,擴大公眾間的信任范圍[44];建構符合當地民意的宗教組織、農業合作組織、老年協會等;自建滿足當地文化需求的小團體、青年社團等社會網絡關系,都有助于改善結構型文化社會資本,使之向總體化發展。還可以從民族地區社區內部改善紐帶型文化社會資本,增加鄉土精英對貧困群體脫貧帶動的激勵,典型的如族長、紳士、戲班班主等。民族地區社區治理主體應幫助貧困人口將封閉獨立的觀念轉變為開放互惠的觀念,加大政策宣傳,提高貧困群體自組織水平、參與意識和使用個人權利的意識。一種和諧的社會網絡關系,應該是成員間高度信任、積極合作,具備普遍共識、身份認同和歸屬感,比較容易促進公共品提供,便于實現社區農民合作行為、自我管理的關系。

(三)注重傳統文化,保護良性文化社會資本

民族地區獨特的風土人情、道德觀念、自然資源等一旦遭到破壞,傳統文化社會資本存量極易減少,保護良性社會資本成為重中之重。儒家文化、道家思想、佛教和伊斯蘭教等宗教信仰作為我國優秀的文化社會資本,其“修身、治國、齊家、平天下”、“忠、信”等理念啟發人們培養和諧的人際關系和道德情操,使人注重集體和家族利益,強調信任和合作。以此為前提,反貧困中還應增進與熟人圈內外不同人之間的合作,注重文化社會資本的結構優化與平衡,充分發展積極的,合理應對消極的。消極的傳統文化社會資本可能引起民族文化的流失、不良社會現象出現、生態環境惡化、集體意識淡化等一系列負面影響。另外,大部分民族地區較偏遠、自然環境較為惡劣、遠離市場經濟繁榮地帶,但同時也起到了保護少數民族文化傳統不受現代因素沖擊的客觀作用,更是少數民族地區血緣、親緣、地緣文化的天然屏障。從文化傳統來看,少數民族獨特的生產生活方式,與我國主體民族人數規模和分布的不對等,以及生活環境與狀態的差異,都在強化民族內在的團結與互助。

(四)探索與現代文化社會資本最佳契合點,創新文化社會資本

傳統文化社會資本與現代文化社會資本最佳契合點在于:從身份與地方認同來看,社會資本是超越血緣的業緣資本、超越經驗的科技資本、超越地緣的市場資本、超越熟人的契約信任。[45]外出務工長期習得的人情傳統、思維方式、行為習慣仍發揮作用,人們基于血緣、親緣、宗緣等關系,結成地緣、業緣的社會網絡關系,在自我身份認同之下形成一種新的地方認同。從文化融合來看,元朝儒家文化蘊含著豐富的現代合作金融知識,有利于傳統民族文化與現代社會資本實現融合。創新文化社會資本作為現代化市場化的一環,要實現少數民族人口如期脫貧,促進不同民族和民族內部的文化交流,必然要與民族意識、民族傳統與信仰產生互動和摩擦。如何有機的實現民族傳統文化社會資本與現代文化社會資本的最佳契合,還須加強與民族地區文化社會資本發展實際的對話能力,以期為民族地區反貧困提供學術服務,對于維護平等團結互助和諧的社會主義民族關系具有重要理論意義和現實意義。

參考文獻:

[1] [美]弗蘭西斯·福山.信任:社會道德與繁榮的創造[M]. 李婉蓉,譯.呼和浩特:遠方出版社,1998.

[2] 卜長莉,金中祥.社會資本與經濟發展[J].社會科學戰線,2001(4).

[3] 張文宏.社會資本:理論爭辯與經驗研究[J].社會學研究,2003(4).

[4] 邊燕杰.城市居民社會資本的來源及作用:網絡觀點與調查發現[J].中國社會科學,2004(3).

[5] [美]林南.社會資本:關于社會結構與行動的理論[M].張磊,譯.上海:上海人民出版社,2005.

[6] 《2000/2001年世界發展報告》編寫組. 2000/2001年世界發展報告[M]. 北京:中國財政經濟出版社,2001.

[7] Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. The American Journal of Souology,Vol.91(3),1985.

[8] 楊龍,李萌.貧困地區農戶的致貧原因與機理——兼論中國的精準扶貧政策[J].華南師范大學學報(社會科學版),2017(4).

[9] 周玉龍,孫久文.社會資本與農戶脫貧——基于中國綜合社會調查的經驗研究[J].經濟學動態,2017(4).

[10] 劉俊文,陳寶峰.貧困地區農戶社會資本及其對收入的影響——基于大小涼山彝族村落的證據[J].國家行政學院學報,2015(3).

[11] 何煒,劉俊生.多元協同精準扶貧:理論分析、現實比照與路徑探尋——一種社會資本理論分析視角[J].西南民族大學學報(人文社科版),2017(6).

[12] 唐勇智.社會資本與農戶經濟行為[M].北京:中國經濟出版社,2013.

[13] 曹榮湘.走出囚徒困境:社會資本與制度分析[M].上海:上海三聯書店,2003.

[14] 王秋敏.社會資本建設與國家治理現代化[J].蘭州大學學報(社會科學版),2016 (4).

[15] 羅伯特·帕特南.使民主運轉起來:現代意大利的公民傳統[M].王列,賴海榕,譯.南昌:江西人民出版社,2001.

[16] 黃潤柏.壯族傳統節日的社會功能及其變遷研究——壯族傳統節日文化創新研究之一[J].廣西民族研究,2018(6).

[17] 龔永輝,俸代瑜,黃金海.守正創新 能幫善成 和諧壯美——廣西壯族自治區民族團結進步60年的基本經驗[J].廣西民族研究,2019(1).

[18] 謝沁怡.人力資本與社會資本:誰更能緩解貧困?[J].上海經濟研究,2017(5).

[19] 約瑟夫·斯蒂格利茨.中國第三代改革的構想[J].經濟導刊,1999(5).

[20] 龍海波.信用政府建構及治理能力現代化[M].北京:中國社會科學出版社,2016.

[21] 鄭曉云.社會資本與農村發展[M].云南大學出版社,2011.

[22] Guiso,L.P. Sapienza,and L.Zingales. People's opium? Religion and economic attitudes[J]. Journal of Monetary Economics,2003 (1).

[23] 阮榮平,劉力.中國農村非正式社會保障供給研究——基于宗教社會保障功能的分析[J].管理世界,2011(4).

[24] 阮榮平,鄭風田,劉力.信仰的力量:宗教有利于創業嗎?[J].經濟研究,2014(03).

[25] 楊秀芝.“互聯網+”視野下的民俗文化活態化研究[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2018 (2).

[26] P. Bourdieu,“The Forms of Social Capital” ,in J. Richardson (ed.),Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education[M]. New York: Greenwood,1986.

[27] 李新春. 信任、忠誠與家族主義困境[J].管理世界,2002(6).

[28] 王雨磊.論社會資本的社會性——布迪厄社會資本理論的再澄清與再闡釋[J].南京師大學報(社會科學版),2015(1).

[29] 趙泉民,李怡.關系網絡與中國鄉村社會的合作經濟——基于社會資本視角[J].農業經濟問題,2007(8).

[30] 楊昌儒.論布依族文化二元復合特征[J].布依學研究,1991.

[31] 瑏瑢,周相卿.黔東南雷山縣三村苗族習慣法研究[M].貴陽:貴州人民出版社,2006.

[32] Krishna,N.Uphoff.Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Development Watersheds in Rajasthan[A].In Social Capital initiative,Working Paper,No.13,Washington DC,1999.

[33] Sabatini,Fabio.Social Capital and Economic Development[A].University of Rome La Sapienza Spes Development Studies,Discussion Paper,No.1,2006.

[34] 楊宇,沈坤榮.社會資本、制度與經濟增長——基于中國省級面板數據的實證研究[J].制度經濟學研究,2010(2).

[35] 崔巍.社會資本一定會促進經濟增長嗎?——基于不同社會資本類型的經驗證據[J].經濟問題探索,2018(02).

[36] 崔巍.論社會資本與經濟發展的關系[J].中國高校社會科學,2016(04).

[37] Putnam R D,Leonardi R,Nonetti R Y. Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton: Princeton University Press,1994.

[38] 郭兵云.廣西新生代少數民族農民工精神文化生活研究[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2017(4).

[39] 周怡.貧困研究:結構解釋與文化解釋的對壘[J].社會學研究,2002(3).

[40] 李小云,張雪梅,唐麗霞.當前中國農村的貧困問題[J].中國農業大學學報,2005(4).

[41] Portes,1995,The Economic Sociology of Immigration,New York: Russell Sage Portes A,Landolt P. 1996;“The Downside of Social Capital”,American Prospect 26:18-22.

[42] 周長城,陳云.貧困:一種社會資本視野的解釋[J].學海,2003(2).

[43] 李惠斌,楊雪冬.社會資本與社會發展[M].北京:社會科學文獻出版社,2000.

[44] 張爽,陸銘,章元.社會資本的作用隨市場化進程減弱還是加強?——來自中國農村貧困的實證研究[J].經濟學,2007(2).

[45] 秦紅增,劉佳.超越村落:文化農民社會資本的擴展及其結構研究[J].中國農業大學學報(社會科學版),2009 (4).

CULTURAL-SOCIAL CAPITAL AND ANTI-POVERTY IN

ETHNIC AREAS: REFLECTION,MECHANISM,

AND VALUE REALIZATION

Li Zhongbin,Liu Qian

Abstract: Is the anti-poverty effect in ethnic minority areas affected by cultural-social capital? If so,what is the underlying mechanism of influence? In order to answer this question,based on "social capital" as the logical origin,this paper sorts out and reviews existing research achievements of academia,and proposes the concept of "sociocultural capital". By exploring some typical characteristics of sociocultural capital,the mechanism of influencing poverty and paths of antipoverty,we found that antipoverty mechanism of sociocultural capital is social cohesion mechanism. Meanwhile,there are three dimensions of sociocultural capital: structural,cognitive and "non-cognitive sociocultural capital",and then analyze above-mentioned manifestations and antipoverty effect. This paper is made for providing a new perspective for theoretical research of scholars on sociocultural capital,and it's a practical significance for improvingcultural-socialcultural- social capital that encourage the poor shake off poverty and become prosperous in ethnic regions.

Key Words: cultural-social capital;ethnic culture;social cohesion mechanism;anti-poverty effect

〔責任編輯:陸 露〕